淺埋深薄基巖煤層連續采煤機開采頂板管理技術研究

杜 濤

(中國煤炭科工集團太原研究院有限公司,山西省太原市,030006)

隨著連續采煤機開采技術在晉陜蒙礦區特別是神府煤田的廣泛應用,其在礦井邊角煤開采、殘留煤柱開采等方面顯現了極大的優勢,有效地提高了礦井回采率。淺埋深薄基巖是該地區煤層賦存的普遍特征,作為工作面安全高效生產工作的重中之重,國內外學者對該地區礦井開采工作面的頂板管理做了大量研究。吳寶楊[1]通過總結分析,認為淺埋薄基巖煤層回采過程中煤層上覆頂板運移規律主要表現在頂板破斷具有突然性和貫通性;趙帥等[2]以烏蘭木倫煤礦塊段式短壁工作面為研究背景,對神東礦區連續采煤機塊段式開采工藝中保護煤柱尺寸及破壞規律進行研究,得出了不同種類煤柱的合理尺寸;王世棟[3]針對榆家梁煤礦薄基巖厚表土層的賦存特點,提出工藝極限回采面積與應力極限回采面積的概念,對頂板采用全垮落控制模式以實現頂板安全管理。目前相關研究多局限于單一工作面條件下的頂板管理技術應用,筆者通過對不同頂板管理技術的系統分析,探討了相關技術應用的優缺點,并以張家峁煤礦5-2號煤層工作面為例進行應用探討,以期為煤礦現場生產安全提供一些借鑒。

1 煤柱支護

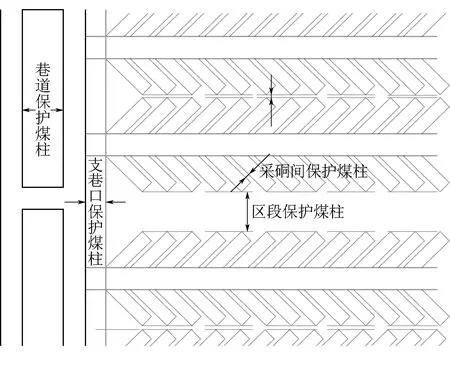

連續采煤機在淺埋深薄基巖煤層進行開采時,通過留設不同功能的煤柱,對頂板進行支護,通過采硐間、支巷間、支巷口及塊段保護煤柱自身的穩定屈服,從而緩解或消除淺埋煤層薄基巖頂板破斷時大面積來壓所產生的動力災害問題以控制頂板,確保連采工作面的安全,同時最大程度提高煤炭回收率。

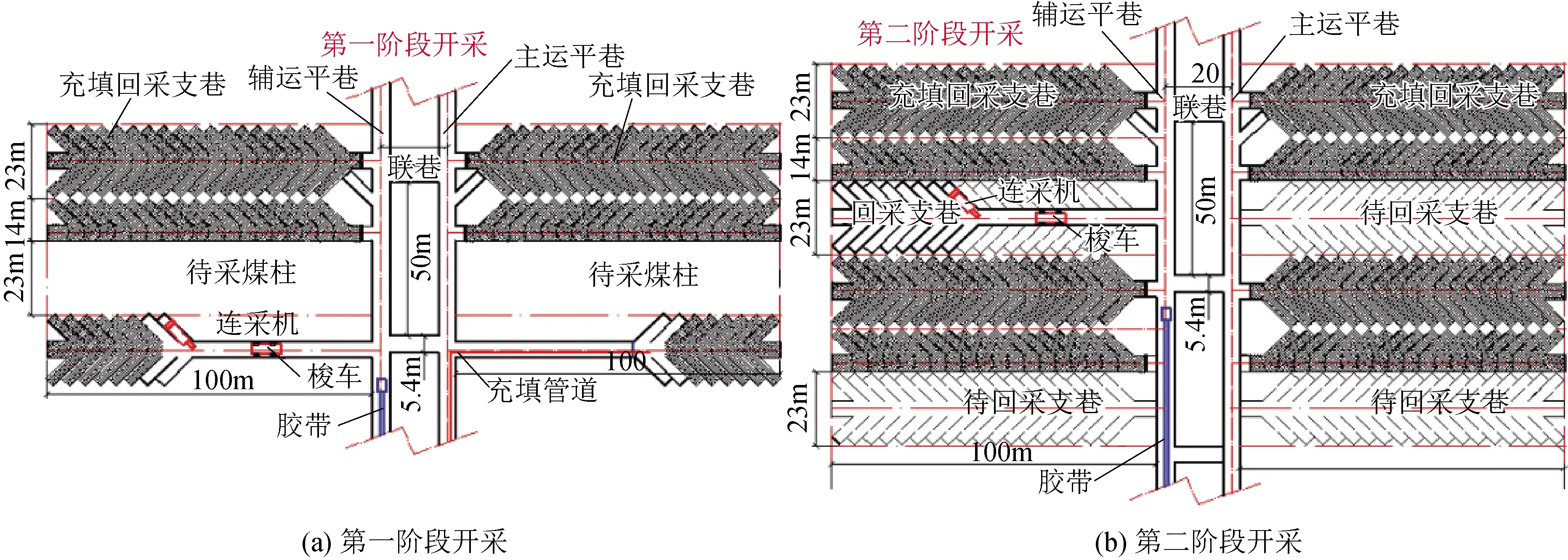

對于淺埋深煤層薄基巖煤層來講,頂板管理重點在于作為關鍵層的薄基巖頂板的穩定。在保證“薄基巖-煤柱屈服”系統[4]的安全性基礎上,系統分析支巷布置方式、回采順序、支巷寬度,以增加塊段開采面積和煤炭回收率為目標,確定煤柱留設的種類、數量及煤柱寬度等參數。常見的煤柱留設方式如圖1所示,在每個采硐間留設一定寬度的小煤柱,對連續采煤機采硐回采時頂板起到一定支撐作用或頂板來壓預警作用;支巷回采完畢后在支巷口留設煤柱以避免支巷回采區域頂板突然垮落造成的危害;塊段內支巷回采完成后留設塊段保護煤柱以控制塊段懸頂面積避免大面積垮塌對鄰近工作面形成的沖擊,同時有利于煤層自然發火的控制。

圖1 煤柱支護示意

2 人工強制放頂

淺埋深薄基巖煤層頂板大多整體性較好,節理裂隙不太發育。連續采煤機回采過程中,頂板很難做到隨采隨冒,容易形成大面積懸頂。當懸頂達到一定面積后,工作面頂板形成強礦壓區,極易突然垮落而形成颶風沖擊,給生產和人員安全帶來嚴重威脅。通過強制放頂減弱頂板應力集中程度,增加頂板巖層內的裂隙數量、長度和深度,實現頂板小步距自然垮落,以保證工作面的安全。

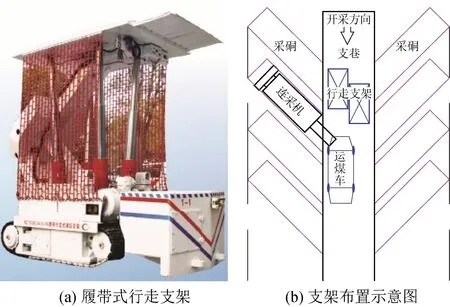

2.1 加強支護切頂

通過采用履帶行走式液壓支架,對回采采硐口進行加強支護[5],采用2臺行走支架作為一組,實現帶壓邁步式擦頂移架控制頂板,從而實現工作面頂板隨采隨冒,避免形成大面積懸頂,如圖2所示。在頂板比較堅硬不能及時垮落的情況下,可以采用頂板預裂等方式對頂板進行處理,以保證懸頂及時垮落。

2.2 爆破卸壓

該方法通過爆破對已形成強礦壓危險的頂板進行人工干預,從而減緩其應力集中程度的一種解危措施。通過爆破使得頂板的彈性模量減小,強度降低,力學性質發生變化[6],以增加頂板內裂隙的長度和密度,使頂板能夠局部小面積垮落,防止強礦壓的發生。爆破卸壓后頂板垮落如圖3所示。

爆破卸壓的應用重點在于確定頂板的極限垮落面積,在懸頂面積達到極限垮落面積之前施行爆破,不僅能有效避免頂板大面積垮落,也能夠最大程度減少爆破次數,提高爆破有效率。

圖2 履帶式行走支架支護切頂

2.3 水力預裂

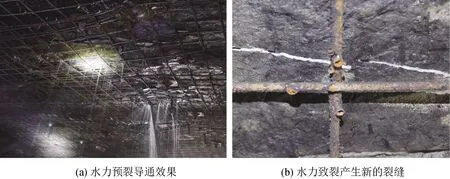

在堅硬頂板內鉆孔進行(定向)水力致裂,產生水壓主裂縫和翼型分支裂紋,利用其對頂板的結構進行改造,形成有利于頂板斷裂垮落的弱面;同時,頂板巖層吸水濕潤軟化[7-8]。基于頂板的結構改造和濕潤軟化,在礦山壓力作用下,頂板及時充分冒落。

水力預裂實際應用時通常采用高壓泵站連接封孔器對預裂孔進行注水,并保持一定壓力和時間來完成。通過持續高壓注水,促進水力致裂裂縫擴展至巖體表面,從而形成預裂裂縫、裂隙,并進一步誘使頂板及時垮落,如圖4所示。

圖3 爆破卸壓后頂板垮落

圖4 注水后頂板裂隙導通產生新的裂隙

3 連續采煤機充填開采

充填開采技術是目前煤礦綠色開采技術的重要組成部分,其對巖層擾動小,具有控制巖層移動和地表沉陷的作用,是解決煤礦開采環境問題和“三下”(建筑物下、鐵路下、水體下)壓煤問題的有效途徑[9-10]。我國目前煤礦充填技術按照充填介質主要分為干式充填、膏體充填和超高水材料充填等。

連續采煤機開采技術具有掘進速度快、設備移動靈活、占用空間小的特點。該技術在工藝和設備運行空間方面都可滿足充填開采的技術要求,與充填技術相結合能夠實現采充平行作業,充填和回采相互間不受影響,可最大限度地發揮出連采技術與充填技術的優勢,在提高開采效率、保證充填效果的同時,有效控制地表下沉和巖層移動。

根據連續采煤機開采的技術特點,針對礦井地表建筑物保護要求和礦井開采實際,充填開采方案主要考慮有2種采充方案。

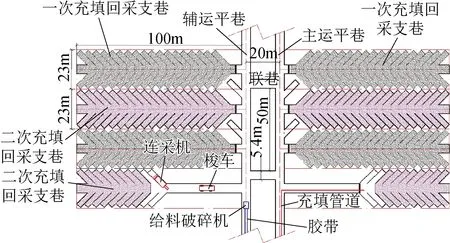

(1)方案Ⅰ: 先采后充,邊采邊充,部分充填,如圖5所示。

(2)方案Ⅱ: 先采后充,邊采邊充,全部充填,如圖6所示。

圖5 部分充填開采工藝

圖6 全部充填開采工藝

4 工程應用

4.1 工程背景

張家峁煤礦地處陜北神府礦區,為有效回收開采殘留區域的邊角煤塊段,設計采用連續采煤機進行回采。5-2煤層殘采區段位于5203綜采面與采區大巷之間,該塊段煤層賦存穩定,煤層埋深57.4~156.5 m,煤層傾角較小1°~2°,為近水平煤層,煤層厚度5.2~6.0 m,平均厚度5.5 m,變化幅度較小,煤層結構較為簡單,僅局部煤層底部含1層夾矸,厚度0.1~0.3 m,巖性為粉砂巖。煤層老頂為淺灰色粉砂巖,厚度20.27 m;直接頂為泥巖,厚度13.08 m,團塊狀,上部淺灰色、底部深灰色、中夾薄層粉砂巖;直接底板為灰黑色、團塊狀的粉砂巖,含植物化石碎片,厚度0.4 m。底板巖石抗壓強度平均26.37 MPa,屬不穩定~較穩定型(Ⅰ~Ⅱ)。5-2煤層自然發火期35 d,屬自燃煤層。煤塵爆炸性指數為33.35%,具有一定的爆炸危險性。本殘采區段內涌水量較小,水文地質條件簡單,基本對生產沒有影響。

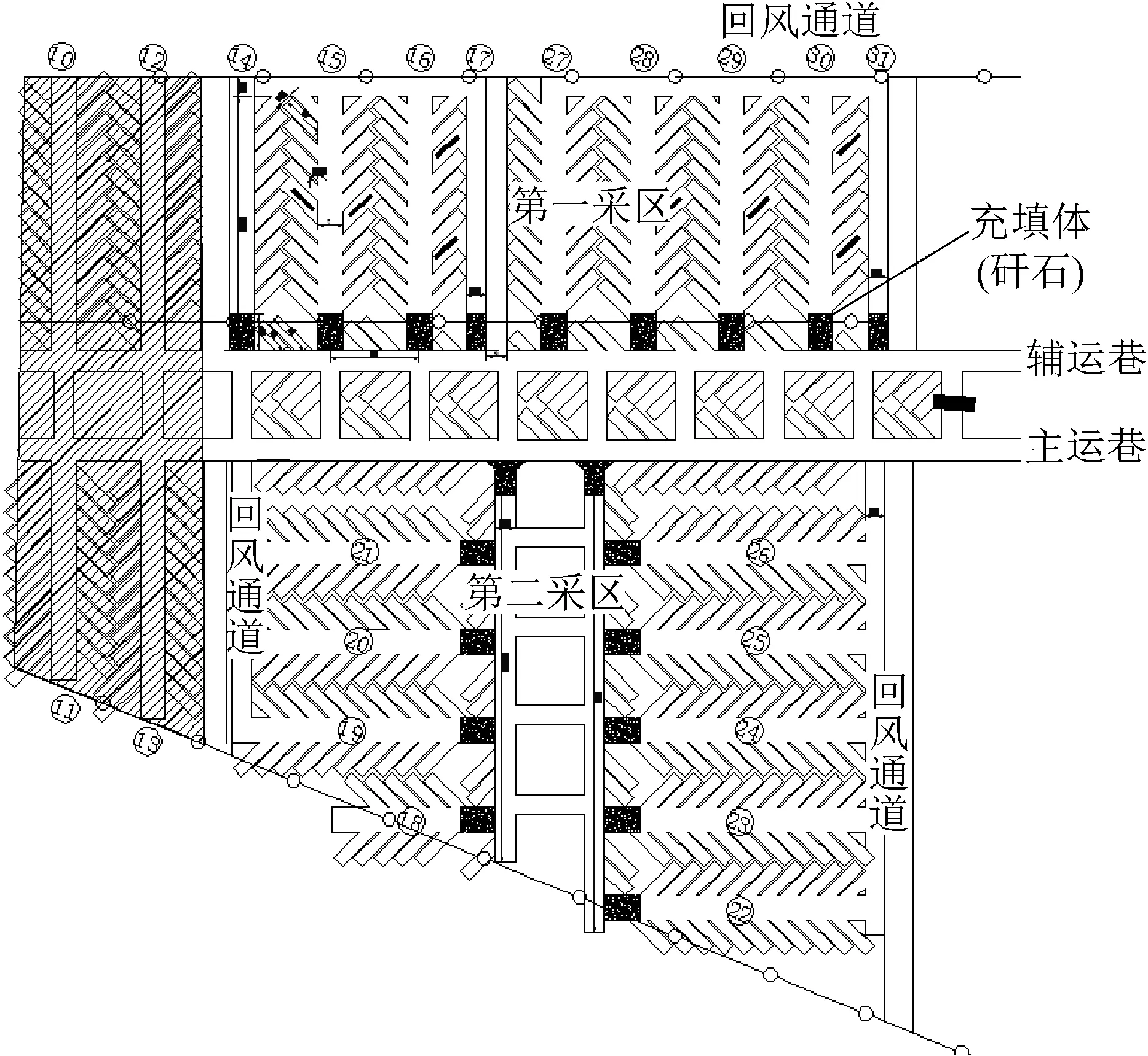

4.2 開采工藝

在殘采區段中部布置主運巷和輔運巷,將區段劃分為2個采區。第一采區在輔運巷法線方向布置支巷進行回采,第二采區先在區段中部布置塊段主輔運巷道,然后在主輔運巷道兩側再布置支巷進行回采。支巷長度以不超過80 m為準,采區邊界布置回風通道與各支巷相貫通并與主輔運巷道相接,確保在回采過程中能夠形成全風壓通風系統。支巷掘進時采用局部通風機進行壓入式供風。工作面布置如圖7所示。工作面配套設備為連續采煤機進行割煤、防爆鏟運機裝煤、帶式輸送機運煤。工作面回采時先完成支巷掘進及回風通道布置,按照第一采區、第二采區、第二采區左右兩側交叉回采的順序以后退式開采方式進行開采。

圖7 工作面巷道布置

4.3 頂板管理技術

根據前述分析,結合該區段頂板完整性較好、回采過程中無法實現隨采隨冒、容易形成大面積懸頂的地質特征,采用留設功能性煤柱與階段性強制放頂結合的方法管理頂板。

4.3.1 功能性煤柱的留設

(1)采硐間煤柱。在采硐之間留設0.5~1.0 m寬的小煤柱,一方面對連續采煤機采硐回采時頂板起到一定支撐作用或頂板來壓預警作用;另一方面有利于連續采煤機鏟板機構進行裝煤,提高回采率,減少采空區遺煤。

(2)支巷口煤柱。支巷回采完畢后在支巷口留設煤柱,煤柱寬度5.0 m,以避免支巷回采區域頂板突然垮落造成危害。另外,為提高回收率,采區支巷回采完畢后,在強制放頂前對支巷口煤柱布置采硐回采,回采時為保證安全,采硐間煤柱寬度不小于1.0 m。

4.3.2 階段性強制放頂

根據前期本煤層綜采工作面回采期間頂板來壓規律及巷道頂板離層儀監測數據,工作面回采極限垮落面積約為8000 m2。考慮到本殘采區段每條支巷的長度約為80 m,為確保安全回采,每回采4條支巷(采空區面積約7500 m2)后如若頂板未垮落即進行強制放頂,采用水力預裂的方式對頂板進行處理,從而誘導頂板垮落。

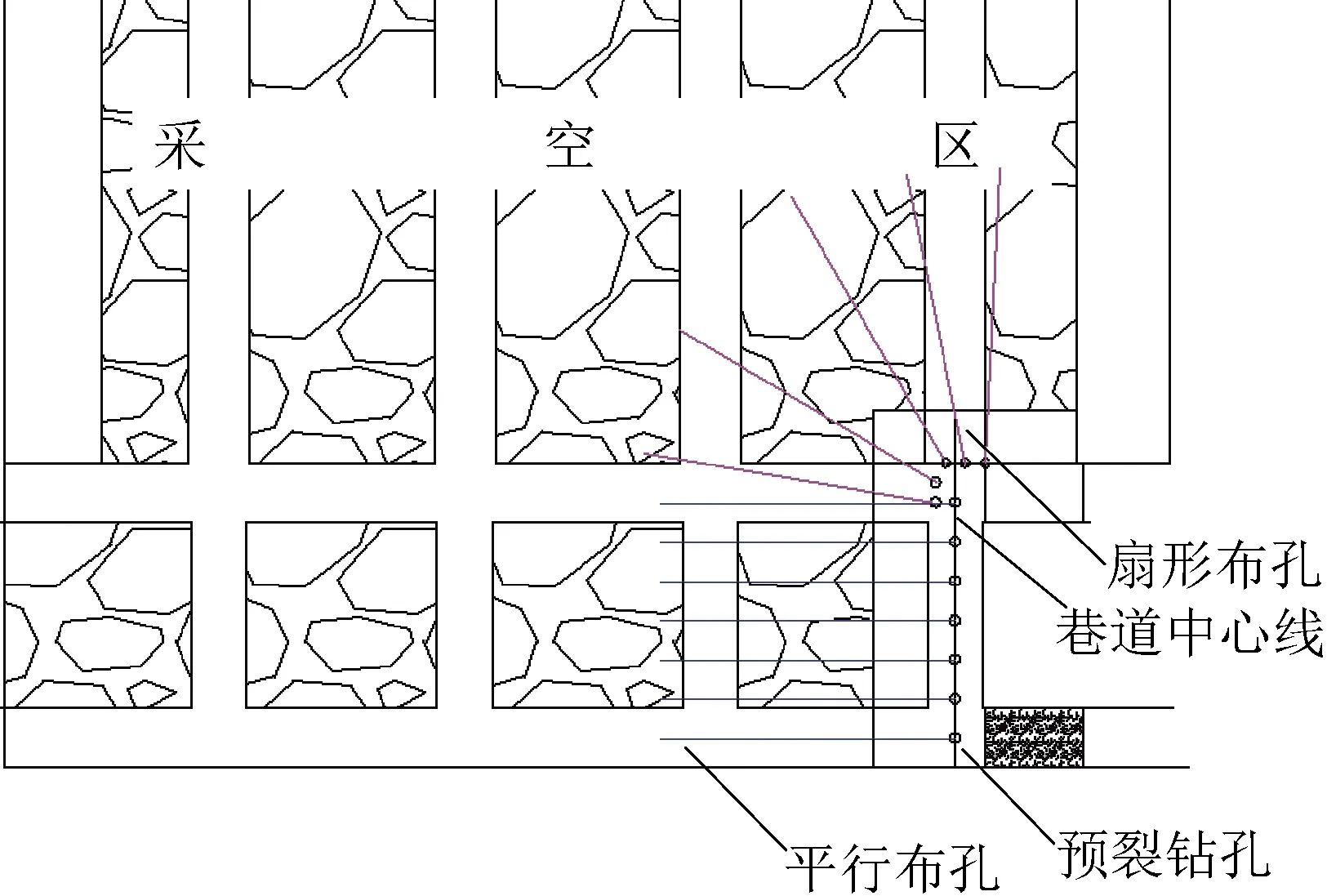

(1)水力預裂方案。支巷回采完畢后在支巷口和對應聯絡巷內沿巷道中心線布置預裂孔,布置方式為平行布孔7個,扇形布孔5個,如圖8所示。其中平行布孔傾角30°,扇形排布的孔傾角為45°,鉆孔深度20 m,孔徑32 mm。采用單孔多次壓裂法按序對鉆孔進行壓裂。

圖8 水力預裂鉆孔布置

(2)方案實施。采用3ZSB-158/20型加壓泵站配套60 MPa耐高壓膠管和封孔器進行注水,壓裂次數根據頂板變化情況確定,單孔壓裂次數為5次,封孔壓力約20 MPa,壓裂過程中隨時觀察頂板變化及周邊鉆孔和錨桿孔出水情況,當鄰近鉆孔和錨桿孔出水較大時停止壓裂,實施下一個孔的壓裂。壓裂過程中要及時根據壓裂壓力曲線的變化調整壓裂時間。

4.4 應用效果

(1)通過留設功能性小煤柱,使采硐內基本沒有撒煤,回采期間主輔運巷道完整,未出現因支巷回采而垮塌,保證了連續采煤機開采的順利進行。

(2)由于水力壓裂弱化作用,頂板中形成大量裂縫,在單條支巷預裂過程中部分頂板即出現垮落,在鄰近支巷的預裂時,進一步促進了裂縫的導通,基本上3條相鄰支巷連續進行預裂時就會出現明顯的垮落,表明了水力預裂的有效性。通過實施水力預裂,實現了頂板的有序垮落。

5 結語

連續采煤機在淺埋深薄基巖煤層條件下開采時,應通過對煤層地質條件的詳細分析并結合開采工藝設計,選擇合適有效的頂板管理方式,方能確保安全高效開采。

(1)留設合理的煤柱能夠有效管理頂板,避免頂板冒落,不會形成地表沉陷,但工作面回采率較低。

(2)水力預裂技術能夠有效促使頂板裂隙發育,從而誘使頂板及時充分垮落。爆破卸壓能夠及時有效減緩頂板應力集中程度,防止強礦壓發生,是一種有效的解危手段。兩者相比,水力預裂重點在于預防,且能夠減少火工品的使用,有利于礦井安全管理。

(3)連續采煤機開采與充填開采相結合能有效防止頂板垮落,發揮2種技術的優點,能顯著提高工作面回采率,同時減小甚至避免地表沉陷。

(4)現場應用過程中,根據具體地質條件采用不同方式頂板管理方式的組合,或者在不同的開采階段采用不同的頂板管理方式,更能夠實現頂板的安全有效管理。