中西醫結合治療頸動脈型頸椎病臨床療效分析

魏政剛,趙 麗

(1.蘭州蘭石醫院骨科,甘肅 蘭州730050;2.蘭州大學第二附屬醫院中醫科,甘肅 蘭州730030)

頸椎病是頸椎間盤發生退行性老化或不當行為方式刺激、壓迫周圍神經根、脊髓、頸(椎)動脈等組織而引發的頸椎綜合征。頸動脈型頸椎病是頸椎病的一種分型,其產生原因除了遺傳因素,主要是受各種外力及機械性因素使頸動脈受壓或刺激而引發,是種非常復雜的病癥,應引起高度關注。

該病以前在臨床上是中老年人的常見病、多發病[1];如今社會發展越來越快,高強度的工作、快節奏的生活使人們壓力陡增,而且電腦前一坐常常好幾個小時,或低頭伏案工作,使頸椎組織長時間處于緊張狀態,得不到合理休息。加之,手機的普及讓“低頭族”隨處可見,長時間使用使該病低齡化、大眾化現象日趨嚴重。臨床治療可分為以針灸按摩為主的中醫療法、手術配合西藥的西醫療法、牽引等物理康復療法和中西醫結合的綜合療法。這些都是臨床常用的技術手段,各有優劣,但本文以為在非手術情況下,中西醫結合+康復治療療效更佳,故選取2018年1月-12月在蘭州蘭石醫院骨科進行治療的54例頸動脈型頸椎病患者作為樣本,采用該方法加以探討,結果較為理想,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

所選54例樣本中,男30例,女24例,年齡32-67 歲,平均(44.35±3.28)歲,病程 1-11 年,平均(5.74±3.26)年。均為動脈型頸椎病患者。將54例患者依據隨機數產生原理分成探究組和對照組,各27例。兩組患者在性別、年齡、患病時長、病情和患病部位等基礎資料上差異不明顯(P>0.05),不影響組間比較。

1.2 診斷標準

1.2.1 臨床癥狀判斷

頸項僵硬、強直、疼痛,肩背部疼痛發僵,不能隨意點、仰、轉動頭部,頸部一般呈傾斜姿勢,而且頸部轉動時須軀干一同轉動。也有頭暈、偏頭痛表現。嚴重者會出現記憶力減退、視力障礙和發音障礙。

1.2.2 影像學檢查

主要包括X線平片、磁共振成像(MRI)、計算機斷層掃描(CT)、經顱彩色多普勒(TCD)檢查,觀察頸椎椎間隙變化,生理彎曲是變直還是后凸,血管造影辨別動脈血流供應情況。

1.3 入選、排除標準

1.3.1 入選標準

(1)符合頸動脈型頸椎病的診斷標準;(2)年齡介于32-67歲之間;(3)患者及家屬知情并簽署探究同意書者。

1.3.2 排除標準[2]

(1)頸椎病的其他類型不在此次探究范圍之內;(2)并發有其他嚴重氣質性病變的患者;(3)未按規定療程進行治療的患者;(4)入選后出現嚴重不良事件者;(5)自行退出該研究項目者。

1.4 治療方法

1.4.1 對照組

采用西醫+牽引等康復療法治療:(1)靜脈滴注甘露醇消腫止痛,劑量250mL,濃度20%,1次/d,連續輸注10d;病情嚴重者可以酌情靜脈輸注地塞米松來消除炎癥以緩解疼痛,劑量依據病情而定;注射或服用營養神經類藥物,如維生素B1和維生素B12以調節神經;改善大腦血液循環類藥物,比如鹽酸氟桂利嗪等。(2)使用頸椎牽引器進行持續性康復治療,患者取坐姿位,頭部前屈15°,力量大小依據個體自我感覺設置,1次/d,30min/次,10d為一個療程。

1.4.2 探究組

在對照組治療的基礎上,再輔以中醫療法進行綜合治療,具體包括中藥內服和針灸。中醫用藥以滋補肝腎,調氣活血為原則。方劑[3]:陳皮10g,半夏15g,枳殼 15g,天麻 15g,僵蠶 5g,鉤藤 10g,白術10g,丹參 10g,川芎 10g,熟地黃 10g,1 次/d,早晚各服1次。針灸治療,選用毫針手法:取穴頸夾脊,針刺病灶局部頸夾脊,并配合轉動頭部。還可取手三里、大椎、百會、曲池、合谷、風池及外關穴等,視情況所需選擇。取坐姿或臥姿。1次/d,30min/次,連續10d一個療程。

1.5 療效評價標準[4]

治愈:上肢、項背等部位疼痛及椎旁壓痛并放射痛消失,感覺、肌力恢復正常,工作及日常生活不受影響。有效:癥狀明顯緩解,椎旁壓痛基本消失,頸椎及上肢活動基本正常,工作及生活無明顯影響。無效:癥狀及陽性體征無改善或加重。總有效率=(治愈+有效)例數/總例數×100%。

1.6 統計學處理

本次探究所采集的數據均采用SPSS19.0軟件包統計分析,計數資料用[n(%)]表示,行 χ2檢驗,計量資料以(±s)表示,用t檢驗,若差異有統計學意義,則 P<0.05。

2 結果

2.1 臨床療效方面

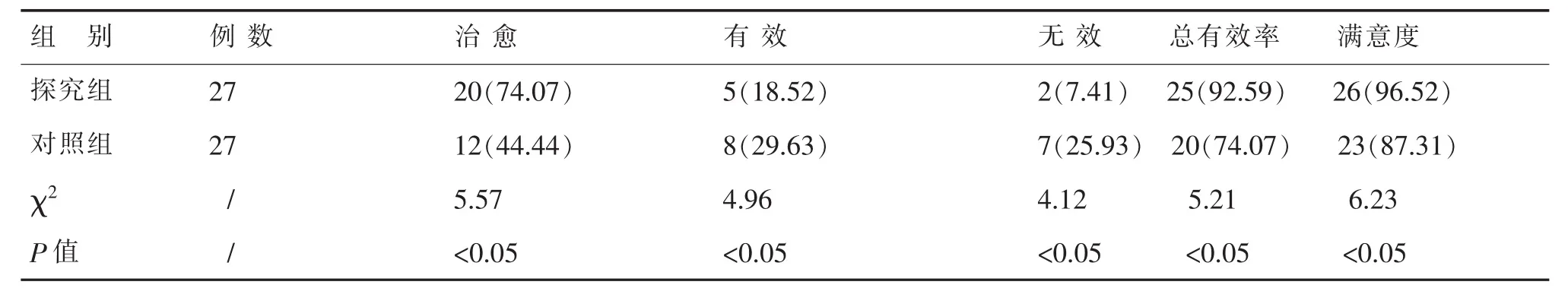

探究組患者25人有效,總有效率為92.59%,對照組患者20人有效,總有效率為74.07%,兩相比較探究組明顯優于對照組,且P<0.05,具有統計學意義,詳見表1。

2.2 患者滿意度方面

探究組患者的滿意率為98.52%,顯著高于對照組87.31%,差異明顯,P<0.05,比較有意義。見表1。

表1 兩組患者臨床治療效果比較[n(%)]

2.3 不良反應

探究過程中,除對照組有1例患者出現較嚴重頭暈、惡心反應外,兩組其余患者均無不良反應,這例患者停藥后不良癥狀自行消失。

2.4 1年后復發情況比較

54例探究患者治療1年后對每一位進行隨訪統計,經回院檢查,對照組3例患者病情有所反復,復發率為5.56%,探究組無復發病例。可見,對照組復發率顯著高于探究組,且P<0.05,有統計學意義。

3 討論

西醫理論認為,頸椎病是椎間盤發生退行性病變引起的壓迫或刺激單側、雙側神經以及動脈血管導致的炎性綜合征,一般采用西藥+物理牽引+電療來緩解患者疼痛,控制病情發展。在中醫學上頸椎病屬于“眩暈”癥,認為是勞損、風寒外邪以及外傷造成經絡不通、氣血不暢的反應,需要中藥調理,并輔以針灸、按摩、推拿、牽引等中醫手法治療,講究活血化瘀、疏通經絡、祛風除熱。不論西醫還是中醫對頸椎病大致有五種分型,比如頸型、神經根型、脊髓型、頸動脈型、交感型等。其中頸動脈型是臨床常見和多發癥之一。

根據多年的臨床經驗,單純應用西醫治療該病往往療效不甚理想,除了有效率較低,病情還容易反復。相比較而言,中西醫結合治療,再輔助以針灸等康復療法效果就會大大提升。在本次探究中,對照組患者的治療總有效率為74.07%,顯著低于探究組的92.59%,說明在非手術治療方面,中西醫結合治療頸動脈型頸椎病是最佳方法,這一結論與朱嬋艷[5]和龔欣[6]的研究結果基本一致。從本次研究中患者對治療結果的滿意度也能佐證此結論,探究組患者的滿意度為96.52%,對照組則為87.31%,兩組數據比較差異很明顯。

有病治之,未病防之。隨著年齡的增長尤其是中老年人,作為機體器官的一部分,頸椎間盤發生退行性病變是不可避免的,患者要正確面對并消除恐懼和悲觀心理,保持積極樂觀的心態進行持續性治療。同時,改善不良生活方式,進行適當的體育鍛煉也能有效緩解其臨床癥狀。對于正常人,在平時的生活工作中應注意做好預防工作,避免可引發或促進椎間盤發生病變的因素,可預防頸椎病的發生與發展。主要預防措施包括:⑴調整日常不良姿態和習慣。不要長時間低頭做某一件事,1h左右變換一下姿勢;改變不良習慣,如躺在床上看手機、看書、邊走路邊玩電子產品等;戒煙限酒。⑵注意睡眠姿勢。睡覺時讓頸部處于自然的屈曲狀態,枕頭不要過高或過低。⑶積極鍛煉。每天早晚分數次進行緩慢的屈、伸、左偏頭、右偏頭及旋轉頸部運動,可加強頸背肌肉和骨骼的抗阻及收縮能力。⑷避免外傷及風寒、潮濕等因素影響。

綜上所述,中西醫結合治療頸動脈型頸椎病療效顯著,見效快、不易復發,比單純西醫或中醫治療臨床效果更佳。但更重要的是,在日常生活中一定要注意坐姿等不良行為細節,才能有效預防該病的發生。