數字普惠金融縮小城鄉收入差距實證研究

薛子馨 西南大學

引言:2016年杭州G20峰會上,“數字普惠金融”的概念第一次正式登上國際舞臺。數字普惠金融通過數字技術和金融科技的相互融合,能進一步降低金融門檻和交易成本,為金融需求得不到滿足的弱勢群體創造機會和可能,為解決普惠金融現階段效率低、成本高、風險高等重難點問題[1]提供了思路。現階段我國以5G為代表的移動通訊技術和互聯網創新正成為數字普惠金融發展的堅實基礎,在2020年全面建成小康社會來臨之際,數字普惠金融定將成為進一步縮小我國地區城鄉間發展不平衡的強心劑。基于上述現實背景,為探究數字普惠金融是否在實際中對縮小城鄉差距有顯著促進作用,本文選取2013—2017年全國31個省市的面板數據建立固定效應模型。相較于宋曉玲[2]的研究,本文進一步通過探討數字普惠金融影響城鄉收入差距的地區偏向,為國家層面的數字普惠金融發展提供政策建議。

一、文獻綜述

進入21世紀以來,世界經濟進入金融經濟時代,金融逐漸成為經濟增長的核心力量,金融繁榮則經濟繁榮(黃亞鈞等,2001)[3]。同時經濟增長對收入分配差距影響顯著,理論上其關系可以通過庫茲涅茨倒U型曲線呈現。通過以上兩種結論的聯系,金融也必然會影響著收入分配(徐虹等,2015)[4]。在我國處于傳統金融階段時,由于金融抑制和排斥現象的存在,農村資金外流、金融機構撤出,信貸供給與需求不匹配,金融業務數量小且種類單一等原因(劉福毅等,2004)[5],金融的發展對于農民收入增長具有顯著的負效應(溫濤等,2005)[6],致使城鄉間收入差距進一步擴大。

直至2010年,普惠金融的出現改變了局面。普惠金融作為一種金融深化的途徑,通過減少金融抑制增加貧困群體的經濟機會,具有增收減貧、降低門檻效應的功能(張康松等,2017)[7]。“門檻”指獲取金融服務的基本成本。經濟實力越強,門檻越低。農村居民常常因其先天的經濟落后和風險承受脆弱性無法負擔金融市場設定的高門檻,從而直接被金融業務排除在外。普惠金融通過政策性導向降低農民獲取金融服務的成本,幫助農民跨過“門檻”,促使農民增收。普惠金融還可以改變金融資源無限趨利的流向,具有均衡配置資源的功能(李建軍等,2019)[8]。需要注意的是,均衡配置不代表城市農村均等配置,其只是滿足農村居民金融需求以及未來發展空間的優化配置,規避出現大量閑置資金的情況,提高了金融資源的利用率。

普惠金融通過以上三種功能改善城鄉收入差距,而從普惠金融發展來的數字普惠金融對縮小城鄉收入差距的作用機制也大致相同(梁雙陸,2018)[9]。數字普惠金融通過電子化信息技術形成長尾優勢,相較于普惠金融可繼續擴大金融覆蓋度,減少金融排斥;極大地緩解了信息不對稱,一定程度上再次降低了獲得金融服務的成本;還可以控制降低普惠金融推廣中的部分風險(衛曉鋒,2019)[10]。數字普惠金融對普惠金融的優化可進一步縮小城鄉收入差距。

二、模型構建與數據來源

(一)變量選取

1.被解釋變量Y

本文借鑒(陸銘等,2004)[11]的做法,選取城鄉居民可支配收入之比作為衡量城鄉收入差距的指標。該指標越大,則代表城鄉收入差距越大。

2.解釋變量I

北京大學金融研究中心聯合螞蟻金服集團利用螞蟻金服的海量數據,編制了兩期時間跨度總和為2011-2018的“北京大學數字普惠金融指數”[12]。該指數從覆蓋廣度、使用深度以及數字化三個維度刻畫省、市、縣三個層級的數字普惠金融發展程度,并涵蓋了支付、保險、貨幣基金、信用服務、投資、信貸等金融業務指數。本文選取2013-2017年31個省級層面的數字普惠金融總指數作為研究的解釋變量。

3.控制變量

數字普惠金融并不是影響城鄉收入差距的唯一變量。為客觀刻畫城鄉收入差距變化的原因,選取以下三個指標作為研究的控制變量。

①地區經濟發展水平—人均GDP(rGDP)

根據庫茲涅茨倒U型曲線可知:在發達國家,收入分配差距隨經濟發展水平先增大后減小。雖然在不同國家的實踐中具有差異,但無論方向如何變化,經濟發展會對城鄉收入差距產生影響是毋庸置疑的(趙黎明等,2013)[13]。本文選取各地區的人均GDP作為衡量經濟發展水平的指標。與GDP相比,人均GDP更能體現一個地區包含公共服務社會福利在內的經濟發展綜合水平。

②地區教育水平—大專及以上人口比例(EDU)

地區教育水平的提高,尤其是高等教育規模的擴大,能夠顯著縮小城鄉收入差距(白雪梅,2004)[14]。現階段中國義務教育基本普及,各地區教育水平的差異主要體現在高等教育方面。所以本文選取各地區大專及以上學歷的人口占6歲以上總人口的比例作為地區教育水平的代表。

③地區政府支出偏向—政府轉移性支出與公共預算支出之比(TE)

我國作為一個二元經濟體,城市和農村的協同發展需要政府參與。政府的轉移性支出更多惠及農村低收入人群,所以政府轉移性支出比例會顯著影響城鄉收入差距。本文選取的轉移性支出主要包括教科文支出,醫療衛生與社會保障支出,城鄉社會、農林水、氣象支出,住房保障支出以及援助支出等。

本文構建全國31個省市2013-2017年的面板數據,數據來源于2014-2018年國家統計局編著的《中國統計年鑒》及《北京大學數字普惠金融指數第二期》。因為解釋變量相比被解釋變量數值過大,本文采用數字普惠金融指數/100為原始數據。

(二)模型構建

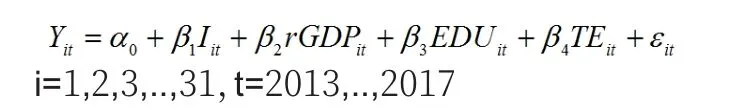

基于上述分析,建立初始的面板回歸模型:

三、模型結果分析

(一)面板數據單位根檢驗

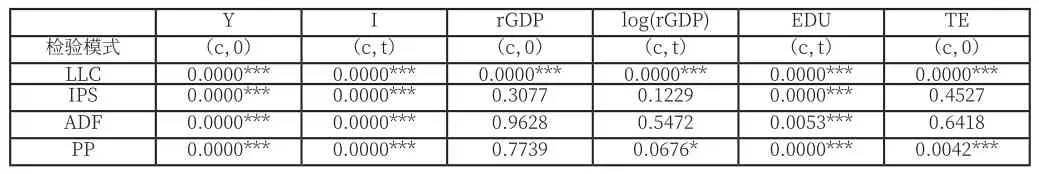

為避免出現偽回歸,進行模型擬合之前需先對數據進行單位根檢驗,確定其平穩性。本文選取的單位根檢驗方法為LLC、IPS、ADF以及PP,其原假設都為存在單位根,序列不平穩。檢驗結果如表1:

表1 面板數據各序列單位根檢驗結果

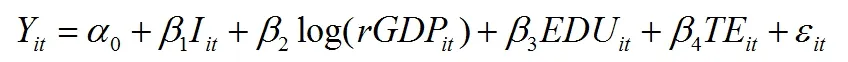

單位根檢驗方法分兩類:相同根檢驗如LLC和不同根檢驗如IPS、ADF、PP等。單位根檢驗有三種模式:既有截距又有時間趨勢(c,t)、只有截距(c,0)和兩者都無(0,0)。判斷面板序列平穩的原則為:(1)兩類檢驗方法均拒絕原假設,一般來說,選擇兩類中各一種即可。(2)三種模式只需其中一個的檢驗結果拒絕原假設即可。根據表1結果可知:原序列Y、I、EDU、TE滿足上述條件,可以認為是平穩的。而原序列rGDP只通過了LLC檢驗,將其取對數后,才滿足序列平穩的條件。所以Y、I、log(rGDP)、EDU、TE為水平值平穩序列。

(二)模型估計及結果

根據上述結果對初始面板模型進行修正:

對上述模型進行Hausman檢驗,選擇個體固定效應模型,并通過GLS加權克服異方差。回歸得到模型1,結果如表2。

模型1顯著,擬合效果好,但政府財政支出偏向(TE)的系數不顯著,所以下一步利用逐步回歸法剔除該變量,重新擬合得到模型2。模型2顯著,且所有變量系數顯著。剔除TE變量后,模型中R2和修正的R2進一步提高,模型擬合效果更好。最終選擇模型2。在這兩個模型中,各個變量的系數符號不變,數值差距很小,說明模型較為穩健。

1.數字普惠金融指數對城鄉收入差距的影響

數字普惠金融指數增長1%城鄉收入差距程度降低0.056%。數字普惠金融的發展增加金融服務的觸達性,降低金融交易成本,均衡分配金融資源從而縮小城鄉收入差距。但現階段系數值小,說明數字普惠金融因某些因素還未完全發揮出對城鄉收入差距的影響,所以不斷完善數字普惠金融體系是我們的首要目標。

2.控制變量對城鄉收入差距的影響

地區人均GDP增長1%,城鄉收入差距程度降低0.143%。不斷提高地區經濟發展水平能有效縮小城鄉收入差距;高等教育比例每增加1%,城鄉收入差距程度就增加0.343%。這與教育水平提高,城鄉收入差距縮小的結論不符。其中合理的解釋是教育水平與收入差距存在結構效應,即教育的供給不適配社會對教育的需求,導致受教育程度不同的人群收入水平存在較大的差距。在教育水平低的國家,隨著受教育程度和年限的提高,收入差距先上升后下降。我國目前教育水平不高,正處在教育擴展促進收入差距增大的階段。

(三)區域異質性分析

我國區域發展極不平衡,為研究數字普惠金融對城鄉收入差距的影響是否具有區域異質性,本文將原始樣本按照中國統計年鑒分為東部、中部、西部、東北四個區域子樣本,分別回歸對比系數。

表3 數字普惠金融與城鄉收入差距的區域異質性

回歸結果如表3,數字普惠金融顯著影響中部、西部、東北地區的城鄉收入差距,且貢獻大小排序為西部>中部>東北,對東部地區的城鄉收入差距無顯著影響。原因可能是東部地區金融服務已經達到較高水平,數字普惠金融對其金融深化不會有很大程度的提升,所以對縮小城鄉收入差距沒有顯著的促進作用。而對于西部、中部地區,因其地理環境遠靠內陸,經濟發展水平較低,金融發展仍處在初始階段,數字普惠金融的出現可以極大的促進地區金融水平的提高,所以對縮小城鄉收入差距有顯著的促進作用。

四、結語

本文從2013—2017年全國31個省市的面板數據入手,建立了個體固定效應模型分析數字普惠金融與城鄉收入差距間的關系,得到的結論是:數字普惠金融的發展會顯著縮小城鄉收入差距,尤其是在經濟金融不發達的中西部地區。但目前階段,由于數字普惠金融體系的不完善,其對城鄉收入差距的影響沒有完全發揮出來。就其他影響因素而言,地區經濟水平越高,城鄉收入差距越小;教育水平方面,我國正處于高等教育發展的初級階段,由于結構效應的存在,當前高等教育水平越高,城鄉收入差距越大。面對這種情況,我國要大力提升教育水平,擴展教育結構,完成教育對城鄉收入差距影響的轉變。

由上述結論可得出一些具有參考價值的政策性建議。第一,完善數字普惠金融體系建設。首先要明確服務主體為三農、小微,根據服務對象差異化設計金融產品;其次通過技術創新帶動金融創新,增強金融深化的動力。第二,金融資源配置從實際出發。東部地區的投入回報明顯小于中西部地區,金融資源的分配可隨之傾斜,同時要注意發揮數字普惠金融服務地區自身的金融創造能力,逐漸完成從輸血式扶貧到造血式扶貧的轉變。第三,要建立數字普惠金融風險監管機制。數字普惠金融依賴于電子科技,將互聯網風險監管與傳統金融業監管相互結合共同防范數字普惠金融風險。