山普拉墓地出土絞編毛絳帶編織技術(shù)考釋

葛夢嘉 蔣玉秋 劉大瑋 肖愛民 饒蕾 方丹丹

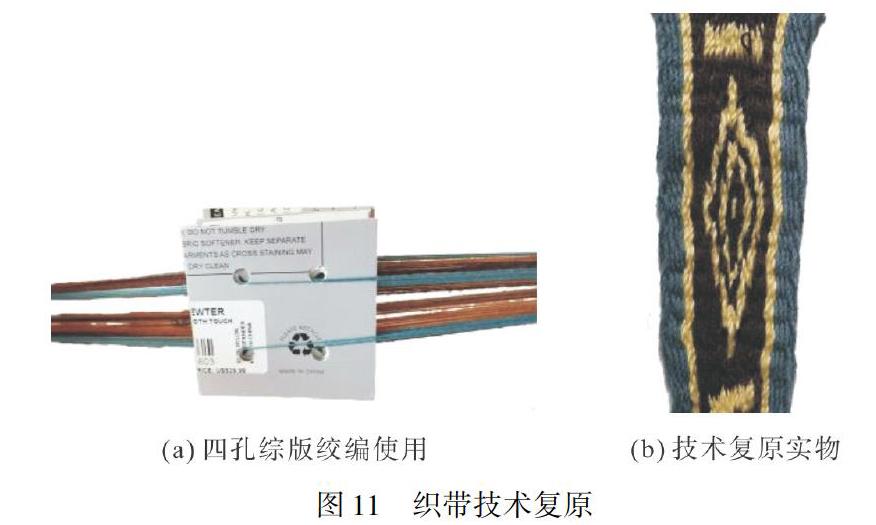

摘要: 山普拉墓地出土的7條絞編毛絳帶組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜,織物密度極高,可作為研究古代手編絳帶技藝的技術(shù)樣本。文章采用類型學(xué)的研究方法,將樣本與考古出土絞編紡織品實物進行比較。在織造工具方面,通過對新疆本地區(qū)民族學(xué)現(xiàn)存的綜版織機類型分析比對,并采用實驗考古學(xué)的研究方法,基于實地測量所得樣本數(shù)據(jù),利用四孔綜版織機,從技術(shù)角度對毛絳帶進行工藝復(fù)原實踐。最終實現(xiàn)了編織方法、織物組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)緯密度、圖案外觀等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一致。研究認為,漢晉時期的西域地區(qū)已出現(xiàn)二孔及四孔綜版式織機,并廣泛用于編織毛絳帶。

關(guān)鍵詞: 綜版編織;絞編;山普拉;毛絳帶;復(fù)原

Abstract: The seven twisted woolen belts unearthed from the Shanpra tomb have a complicated structure and high fabric density, which can be used as technical samples for studying the ancient hand-knitted belt technology. A typological research method was used to compare the samples with the archeologically untangled textiles. In terms of weaving tools, the types of existing heald loom in Xinjiang were analyzed and compared. Experimental archaeological research methods and a four-hole heald loom were used to perform technical restoration of woolen belt according to the sample data obtained from field measurements. Finally, the consistency of basic data such as weaving method, fabric structure, warp and weft density, and pattern appearance was achieved. Studies suggest that two-hole and four-hole heald looms appeared in the Western Regions during the Han and Jin dynasties, and were widely used to weave woolen belts.

Key words: card weaving; twist knitting; Shanpra; fur band; restoration

山普拉古墓群位于新疆昆侖山北麓和田河畔的洛浦縣,是20世紀80年代以來新疆最重要的考古發(fā)現(xiàn)之一。墓葬年代分早晚二期:早期相當于西漢到東漢時期;晚期相當于漢晚期到東晉時期[1]。

山普拉墓葬出土的毛織物中,大約有90%的織物使用當?shù)禺a(chǎn)的羊毛[2]。由此可推斷,至少有90%的織物應(yīng)為新疆本地所生產(chǎn),從織物類型來看既包括手編織物也有機織物等。其中毛絳帶基本保存完好,寬度在0.5~3.5 cm,有7件絞編毛絳帶織物組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜(表1),分別為二經(jīng)絞編與四經(jīng)絞編結(jié)構(gòu)。四經(jīng)絞編絳帶的結(jié)構(gòu)特殊,織物組織密度極高,其織造技術(shù)有待考證。通過對實物的分析并結(jié)合本地區(qū)民族學(xué)研究中現(xiàn)存的絞編織物編織方法,選取代表性樣本進行實物復(fù)原研究,并結(jié)合類型學(xué)的研究方法,將樣本與考古出土絞編紡織品實物進行比較,得出此類絳帶的編織技術(shù)可追溯至商周時期(約公元前1600—前256年),并可推斷其使用的編織工具類型為綜版式織機,這7件毛絳帶應(yīng)采用了二孔綜版及四孔綜版來完成編織。國內(nèi)對于綜版織機的研究較少,目前僅見3位學(xué)者對此有所記述[3-5]。本文通過對毛絳帶實物的數(shù)據(jù)采集與織物分析,來推測其編織方法,對形成外觀的非物質(zhì)性制作技術(shù)進行實踐再現(xiàn)。

1 實物樣本信息

絞編是一種古老的編織技法,是指采用一組平行、一組相互絞轉(zhuǎn)的兩個系統(tǒng)的絲線進行編織的[6]。在許多枝條編織技藝中,常采用此種編法,至遲在新石器時代絞編法已用于紡織品上[7]。絞編區(qū)別于絞孔組織,絞孔組織是由經(jīng)線左右絞轉(zhuǎn),形成網(wǎng)孔;絞編技術(shù)是由兩根經(jīng)線或兩根緯線或四根經(jīng)線以一個方向絞轉(zhuǎn),并不形成網(wǎng)孔。這種編織組織的結(jié)構(gòu)特點是:兩個系統(tǒng)的紗線相互垂直,系統(tǒng)內(nèi)的各根紗線相互平行。編織時,一組紗線在與另一組紗線的相交處進行左右絞轉(zhuǎn)[8]。

根據(jù)出土報告及相關(guān)研究分析得出,山普拉出土的7條毛編絳帶均為絞經(jīng)織物。編號84LSIM01:388為四經(jīng)絞編組織,毛絳帶為經(jīng)線顯花,經(jīng)線為黃色、褐色、磚紅三色,緯線為磚紅色,所用毛纖維很細,其余6條織帶均為2色絞編,毛纖維較粗,均是2經(jīng)或2緯絞編織物,據(jù)推斷應(yīng)使用了二孔綜版織機。

因編號84LSIM01樣本的特殊性(目前在新疆的考古發(fā)現(xiàn)中僅出土這1件四經(jīng)絞編毛絳帶)及編織規(guī)律的普遍性,故以編號84LSIM01:388的毛絳帶作為分析樣本并結(jié)合民族學(xué)研究中的編織技術(shù),來推測山普拉出土的這7件絞編織物的編織方法。該絞編毛絳帶為單面顯花,正面主圖案為三層嵌套的菱形,單個圖案循環(huán)長為2.3 cm,背面圖案與正面圖案相異。剩余殘長28.5 cm,寬1.4 cm。其特征是經(jīng)紗在織物中成重疊狀配置,即不采用粗號紗線就可增加織物厚度與質(zhì)量。根據(jù)計算,表層經(jīng)密為20×4 根/cm,緯密為14 根/cm。經(jīng)緯線均為Z捻S向股線,總經(jīng)數(shù)為120根。

2 編織技術(shù)推斷

2.1 毛絳帶技術(shù)特征

山普拉出土的這7件毛絳帶均為經(jīng)線顯花織物,采用絞編的方法,織物呈現(xiàn)窄條狀,寬度在0.5~3.5 cm,可歸為絳類的范疇。綜版織機織物均為絞經(jīng)織物,與紗羅組織的左右發(fā)生扭轉(zhuǎn)不同,此絞編為四個方向均發(fā)生絞扭。綜版的數(shù)量決定織帶的寬窄,因綜版需握在手中前后翻轉(zhuǎn),完成織造,通常織帶均為窄條狀,寬度在0.5~5.0 cm,極少數(shù)可見使用上百張綜版,織物幅寬超過1 m。

2.2 絳帶樣本時間和空間的比較

1972年在遼寧北票豐下商代早期遺址中發(fā)現(xiàn)了一塊結(jié)構(gòu)是上下絞轉(zhuǎn),縱截面呈橢圓形,圈內(nèi)有殘存緯紗的織物[9];1976年在山東臨淄郎家莊一號東周殉人墓中也發(fā)現(xiàn)了兩塊同樣結(jié)構(gòu)的由綜版織機織成的絞編絲織物(圖1)[10]。從中國新石器時代編織技術(shù)及商周時期出土的織品來看,當時出現(xiàn)了一種類似編織的織帶用的綜版式織機[11]。

國外也曾出土發(fā)現(xiàn)大量的絞編織帶及綜版織機,早在公元3世紀就已存在于挪威、丹麥等地。早期綜版編織的證據(jù)在北非的埃及、歐洲的冰島等地被發(fā)現(xiàn)(圖2)[12]。

由此可見,世界各地的絞編織帶與綜版織機的使用有著密切的關(guān)聯(lián)。古代織機及紡織技術(shù)缺乏完整的出土實物與文獻記載,在研究的過程中存在疑惑。在研究史前技術(shù)的過程中,必須要借鑒和參考民族學(xué)田野考察的資料。特別是在研究西域古代紡織技術(shù)的過程中,這種毛紡織文化存在地域的傳承現(xiàn)象,并且時至今日新疆地區(qū)的游牧文化并未出現(xiàn)斷代繼承,是一種保存相對較完整的區(qū)域文化。因此,在研究新疆古代出土毛紡織品時,必須參考現(xiàn)在民族學(xué)研究中沿用的紡織技術(shù)進行分析考證。

根據(jù)實物分析可知,編號84LSI M01:388毛絳帶為四經(jīng)絞編織物,山普拉墓地出土的這7條絞編毛絳帶,按類型可分為二經(jīng)絞編及四經(jīng)絞編。二經(jīng)絞編與四經(jīng)絞編絳帶可通過二孔綜版與四孔綜版完成織造(圖3)。在新疆民族學(xué)考察中發(fā)現(xiàn),衛(wèi)拉特蒙古族至今仍在使用二孔及四孔綜版織造絞編絳帶[5]。綜版織機可用相對便捷易掌握的操作,完成相對復(fù)雜的織物圖案設(shè)計及織物組織結(jié)構(gòu),且織造效率高。

當綜版在織造的過程中不斷向前或向后轉(zhuǎn)動,便會形成股線的抱合力,產(chǎn)生捻回。通過絞編形成對稱圖案時,對稱的圖案中心會隨著綜版轉(zhuǎn)向的改變而顯露出緯線,這一緯線點可以認為是扭轉(zhuǎn)中心點,是辨析四經(jīng)絞編顯花織物的重要特征[5](圖4)。編號84LSI M01:388在菱形圖案的對稱處,即可見露出紅色緯線的痕跡。

2.3 綜版織造原理

綜版織機最簡織造工具僅有綜版,打緯刀、緯梭、撐經(jīng)桿等均可不加入到織造過程中,即可完成相對復(fù)雜的提花織造。從目前民族學(xué)考察來看,生活在新疆的衛(wèi)拉特蒙古族所使用的綜版織機中不含緯梭,仍使用最原始的線團投緯,打緯刀亦可省略,用綜版即可完成打緯工序。織機完成穿經(jīng)后,經(jīng)線可直接固定在任意物體上撐平,從而不需要撐經(jīng)桿的加入。在織造的過程中,綜版相當于織機中的綜片,起到牽引經(jīng)線并形成開口的作用。綜版上下兩孔的距離,決定著織造過程中梭口的大小。其原理是利用綜版開口來控制經(jīng)線的上下運動,變換相鄰經(jīng)線的位置,而形成經(jīng)緯交織點的沉浮結(jié)構(gòu)是最簡單的織造方法之一[13]。綜版織造為形成顯花織物,在轉(zhuǎn)版的過程中有多重方式,以織造者作為參照對象時,綜版可依據(jù)意匠圖前后旋轉(zhuǎn)卡片,使相鄰的兩組經(jīng)線產(chǎn)生梭口,完成織造(圖5)。

綜版織造的顯花原理在使用四孔綜版編織絞編經(jīng)二重織物時,兩個系統(tǒng)的表里經(jīng)互為置換。設(shè)定四根經(jīng)線的顏色各異,綜版順時針每旋轉(zhuǎn)90°即挑起一根顯花的經(jīng)線,當綜版按相同方向完成四次旋轉(zhuǎn)后,綜版上的四根經(jīng)線分別完成顯花(圖6)。

3 復(fù)原制作工藝的確定

根據(jù)對絞編毛絳帶的測算分析,實物得經(jīng)緯線密度、織物組織結(jié)構(gòu)、幅寬等數(shù)據(jù)可直接應(yīng)用于復(fù)制品規(guī)格中,而經(jīng)緯線的規(guī)格、穿經(jīng)的方式則需作進一步的探討。

3.1 經(jīng)緯線規(guī)格

根據(jù)實物分析可知,這7條絳帶均為毛織物。其中四經(jīng)絞編毛絳帶的纖度很細,因絞編織物在編織過程中,經(jīng)線會產(chǎn)生大量的絞扭,經(jīng)向緊度大,如選擇的纖維強度不夠在織造過程中會出現(xiàn)斷線,所以對所使用的纖維要求較高,毛纖維回彈率高,纖維強度大,易于牽伸織造。

同時此絳帶為色織而成,因此在織造前必須對毛纖維進行染色加工。在復(fù)原的過程中因染色條件未能達到要求,并未做染色處理,確定其原料規(guī)格為40支。

3.2 綜版的材質(zhì)

綜版的大小在世界范圍內(nèi)的使用基本趨同,因需要握在手中靠雙手旋轉(zhuǎn)完成織造,所以綜版的尺寸以不超過手掌大小為例。綜版的材質(zhì)在不同區(qū)域有所不同,可以是石頭、木頭、羊皮、牛皮、骨頭等不同材質(zhì)。從民族學(xué)考察來看,新疆地區(qū)傳統(tǒng)的綜版多以木質(zhì)、牛皮、羊皮為主,現(xiàn)代也有用硬卡紙等材質(zhì)的綜版式織機。綜版使用的必要條件是需要保持硬度以便牽引經(jīng)線,旋轉(zhuǎn)綜版完成織造。四孔綜版織機多以正方形出現(xiàn),且四角多為弧形,以便在轉(zhuǎn)版的過程中避免掛經(jīng),從而影響織造。

3.3 意匠圖及穿綜繪制

意匠圖的準確繪制是復(fù)原中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),決定著復(fù)原絳帶能否達到與實物相同的圖案風(fēng)貌。首先需確定總經(jīng)線根數(shù),經(jīng)線根數(shù)必須與原件保持一致,根據(jù)編號84LSI M01:388的毛絳帶實物分析得出總經(jīng)線根數(shù)為120根,因是四經(jīng)絞編織物,所以使用四孔的綜版進行織造時,綜版數(shù)量為30張。毛絳帶中心主圖為菱形,兩側(cè)為單色絞經(jīng)組織,中間為顯花部分,圖案呈對稱狀。設(shè)定意匠圖中的每一個橫格代表一根緯線,每一縱格代表一根經(jīng)線。一個完成的圖案循環(huán)經(jīng)向為30格,緯向為34格。

根據(jù)繪制的意匠圖分析(圖7),綜版1~9、22~30根為單色穿經(jīng),其中綜版1~4、27~30為磚紅色經(jīng)線,第5~6根、25~26根經(jīng)線為黃色,綜版第10~21張為圖案顯花部分,褐色與黃色雙色穿經(jīng)。在穿綜過程中,四孔綜版以順時針方向在四角分別標出A、B、C、D便于穿經(jīng)及織物設(shè)計,綜版的穿線如圖7所示。

3.4 經(jīng)線穿綜及排列方向

經(jīng)線的穿綜方式有兩種,穿線方式的不同會影響到織物最終的呈現(xiàn)效果。當經(jīng)線從綜版的左側(cè)穿入,此時經(jīng)線從側(cè)面看是向左傾斜,全部為S捻向;當經(jīng)線從綜版的右側(cè)穿入,此時經(jīng)線從側(cè)面看是向右傾斜,全部為Z捻向(圖8)。如果織物在穿線時,只采用一種穿線方式,最終的織帶會呈絞扭狀(圖9)。

為最終得到平整的織帶,在穿經(jīng)過程中第1~15片綜版穿線方式全部為“Z”,第16~30片綜版穿線方式全部為“S”,以此方式完成穿線排列的綜版織物平整不產(chǎn)生絞扭。

3.5 綜版旋轉(zhuǎn)的方向

依據(jù)綜版織機的顯花織造原理,繪制出綜版的轉(zhuǎn)版方向圖紙。“b”表示綜版以織造者為參考對象向后轉(zhuǎn)版90°,“f”表示向前轉(zhuǎn)版90°。轉(zhuǎn)版方向圖紙只需繪制1/4或1/2,圖案對稱處轉(zhuǎn)版方向相反(圖10)。在圖案的對稱處,綜版向反方向旋轉(zhuǎn)時會留下轉(zhuǎn)版的痕跡,且隨著對稱圖案的編織完成,也會消除轉(zhuǎn)版產(chǎn)生的捻回。因此,綜版編織的圖案多以對稱圖案為主。

織造時,第1~6緯綜版全部向前旋轉(zhuǎn)90°,投緯完成織造。第7緯開始,為達到菱形顯花圖案,第1~9、22~30張綜版向前旋轉(zhuǎn),第10~14、17~21張綜版向后旋轉(zhuǎn),第15、16張綜版向前旋轉(zhuǎn)。其余緯數(shù)依照綜版的轉(zhuǎn)版方向,依次完成織造(圖11)。

4 結(jié) 語

以山普拉墓地出土的四經(jīng)絞編毛絳帶為例,并借鑒本地區(qū)民族學(xué)研究中的織機類型分析,展開對漢晉時期絞編毛絳帶技術(shù)的復(fù)原研究工作。通過對出土絳帶的織物組織結(jié)構(gòu)分析、紗線捻度及經(jīng)緯密的測算,并結(jié)合綜版織機復(fù)原實踐得出以下結(jié)論:

1)復(fù)原樣本織物的幅寬雖只有1.5 cm,但經(jīng)密已達到80 根/cm,如此高密度的經(jīng)密必然對經(jīng)緯線的支數(shù)要求很高,并且對纖維的均勻度、強度也有較高的要求,由此可見當時“紡”的技術(shù)已達到相對較高的水平。

2)由出土實物及復(fù)原推斷得出,至遲在漢晉時期,西域已出現(xiàn)二孔及四孔綜版式織機,并廣泛用于編織毛絳帶。綜版相當于織機中的綜片,通過牽引經(jīng)線及綜版的前后旋轉(zhuǎn)完成編織,織物均為經(jīng)二重結(jié)構(gòu)。雖難以證實綜版織機的起源與流傳,但早期綜版織機的出現(xiàn),必然與紗線合股、編織等技術(shù)有著密切的關(guān)聯(lián)。

參考文獻:

[1]新疆博物館. 中國新疆山普拉[M]. 烏魯木齊: 新疆人民出版社, 2001: 178-183.

Xinjiang Museum. Shanpla, Xinjiang, China[M]. Urumqi: Xinjiang Peoples Press, 2001: 178-183.

[2]賈應(yīng)逸, 陳元生, 解玉林, 等. 新疆扎滾魯克、山普拉墓群出土(西周至東漢)毛織品的鑒定[J]. 文物保護與考古科學(xué), 2008, 20(1): 18-23.

JIA Yingyi, CHEN Yuansheng, XIE Yulin, et al. Appraisal of wool fabrics unearthed from the Western Tombs of the Zhagunluk and Shanpra Tombs in Xinjiang[J]. Sciences of Conservation and Archaeology, 2008, 20(1): 18-23.

[3]葛夢嘉, 蔣玉秋. 新疆蒙古族卡片編織技藝探析[J]. 絲綢, 2018, 55(1): 28-34.

GE Mengjia, JIANG Yuqiu. A study on the card weaving techniques of Mongol nationality in Xinjiang[J]. Journal of Silk, 2018, 55(1): 28-34.

[4]鳥丸知子. 織物平紋地經(jīng)浮顯花技術(shù)的發(fā)生、發(fā)展和流傳:日本獻上博多帶探源系列研究之一[D]. 上海: 東華大學(xué), 2004.

TOMARU Tomoko. Occurrence, Development and Spread of the Embossed Flower Technique of the Plain Weave of Fabric:One of a Series of Researches on the Origin of the Hakata Belt in Japan[D]. Shanghai: Donghua University, 2004.

[5]于穎. 山普拉墓地出土毛織服飾和織物研究[D]. 上海: 東華大學(xué), 2010.

YU Ying. Study On Woolen Clothing And Fabrics Unearthed From Shanpra Cemetery[D]. Shanghai: Donghua University, 2010.

[6]趙豐. 中國絲綢藝術(shù)史[M]. 北京: 文物出版社, 2005.

ZHAO Feng. History of Chinese Silk Art[M]. Beijing: Heritage Press, 2005.

[7]趙豐. 中國古代的手編織物[J]. 絲綢, 1990(8): 25-27.

ZHAO Feng. Hand knitted fabrics in ancient China[J]. Journal of Silk, 1990(8): 25-27.

[8]周啟澄, 趙豐, 包銘新. 中國紡織通史[M]. 上海: 東華大學(xué)出版社, 2018.

ZHOU Qicheng, ZHAO Feng, BAO Mingxin. General History of Chinese Textiles[M]. Shanghai: Donghua University Press, 2018.

[9]佚名. 遼寧北票縣豐下遺址1972年春發(fā)掘簡報[J]. 考古, 1976(3): 197-210.

Anon. Brief report on excavation of Fengxia site in Beipiao county, Liaoning province in the spring of 1972[J]. Archaeology, 1976(3): 197-210.

[10]趙豐, 樊昌生, 錢小萍. 成是貝錦: 東周紡織織造技術(shù)研究[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2012.

ZHAO Feng, FAN Changsheng, QIAN Xiaoping. Cheng Shi Bei Jin: Research on Textile Weaving Technology of the Eastern Zhou Dynasty[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House, 2012.

[11]陳維稷. 中國紡織科學(xué)技術(shù)史(古代部分)[M]. 北京:科學(xué)出版社, 1984.

CHEN Weiji. History of Chinese Textile Science and Technology(Ancient Part)[M]. Beijing: Science Press, 1984.

[12]BROUDY Eric. The Book of Looms: A History of the Handloom from Ancient Times to the Present[M]. Maine: Farnsworth Art Museum, 1993.

[13]葛夢嘉. 新疆衛(wèi)拉特蒙古族傳統(tǒng)編織技藝研究[D]. 北京: 北京服裝學(xué)院, 2018.

GE Mengjia. Study on the Xinjiang Oirat Mongolian Traditional Weave[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology, 2018.