超短波電療儀治療下肢訓練傷的有效性研究

劉建聚 李濤 柏杰 胡萍 燕玲麗

【摘要】目的 研究分析超短波電療儀治療下肢訓練傷的有效性。方法 2019年1月~2019年11月,本院收取下肢訓練傷患者180例,將其按照1:1比例分組,對照組采用活血止痛藥貼和口服藥物治療,觀察組聯合應用超短波電療儀治療,在兩組療程結束后采用統計學方法比較。結果 觀察組的治愈率50.0%、治療有效率98.9%均高于對照組23.3%、86.7%(P<0.05)。結論 超短波電療儀治療下肢訓練傷,效果理想,治愈率與治療有效率高,值得推廣應用。

【關鍵詞】超短波電療儀;下肢訓練傷;中藥腿浴

【中圖分類號】R873 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2020.20..01

隨著我國軍事的發展,部隊訓練逐步朝實戰化轉變,國家對部隊訓練越來越重視。部隊訓練的方法、訓練強度均有一定改變。但因部隊訓練造成的下肢損傷現象越來越高,如今下肢訓練傷的治療成為臨床研究熱點之一。在確診下肢訓練傷后,及時給予有效治療,給予療程更短的有效方案治療,可加速損傷愈合的同時,可讓患者盡快恢復正常訓練。超短波電療儀以治療方法簡單、容易操作等優勢在多種疾病的治療中廣泛應用。基于此,本院研究分析超短波電療儀治療下肢訓練傷的有效性。報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2019年1月~2019年11月,本院收取下肢訓練傷患者180例,,將其按照1:1比例分組,每組90例患者,患者均為男性。其中觀察組的年齡范圍在18~35歲,均值(26.67±3.21)歲;受傷類型,其中腰背部損傷、應激性骨膜炎、踝關節扭傷、膝關節扭傷、腓腸肌拉傷患者分別有30例、25例、19例、12例、4例。對照組的年齡范圍在18~36歲,均值(26.89±3.25)歲;受傷類型,其中腰背部損傷、應激性骨膜炎、踝關節扭傷、膝關節扭傷、腓腸肌拉傷患者分別有31例、26例、18例、11例、4例。比較兩組數據,P>0.05,可比較。

1.2 方法

對照組采用活血止痛藥貼和口服藥物治療,活血止痛藥貼一天一貼,貼在疼痛部位,連續敷貼7天。口服山莨菪堿,一次給藥l0mg,一天用藥3次。開服雙氯滅痛,一次給藥50 mg,一天用藥3次。口服維生素Bl,一次給藥20 mg,一天用藥3次。連續用藥7天。

觀察組聯合應用超短波電療儀治療,采用DL-C-B2型超短波治療儀在患者尚未進行腿浴之前,將雙極電板分別放在患者的損傷部位上下,持續治療15 min,治療完畢后進行中藥腿浴,中藥腿浴與對照組一樣。

1.3 觀察指標

兩組患者的治愈率、治療有效率,根據《臨床疾病診斷依據治愈好轉標準》[1]制定,療效標準如下,治愈:患者的紅腫、疼痛癥狀全部消失,下肢功能基本恢復正常,能夠恢復正常訓練。顯效:患者的紅腫、疼痛癥狀基本消失,下肢功能明顯改善,恢復正常訓練。有效:患者的紅腫、疼痛癥狀有所改善,下肢功能有所改善,可參加正常訓練,但在出現疼痛感后需立刻停止訓練,疼痛緩解后才能繼續訓練。無效:未達到以上標準。

1.4 統計學方法

所有研究數據均應用SPSS 17.0統計學軟件進行統計分析。

2 結 果

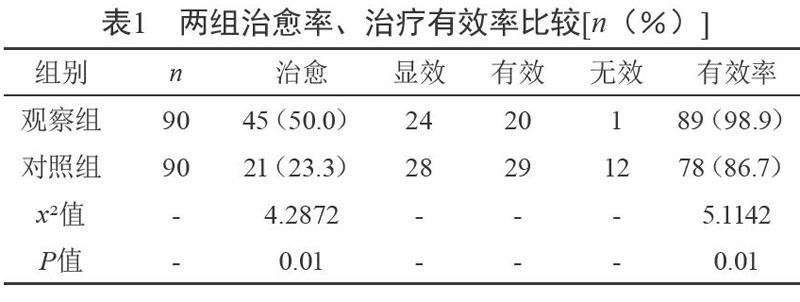

觀察組的治愈率50.0%、治療有效率98.9%均高于對照組23.3%、86.7%(P<0.05)。詳情見表1。

3 討 論

踝關節、膝關節損傷、應激性骨膜炎等損傷屬于常見部隊下肢訓練損傷,多發于新兵,在受到一定影響后,老兵也會出現相應的損傷。臨床研究指出,下肢訓練傷的發生與患者未正確使用訓練器械、個人心理素質較差、未掌握正確訓練方法、當地氣候變化過大等因素密切相關。在發生下肢訓練傷后,需要立刻進行有效治療,否則疾病便會嚴重影響患者的日常訓練,延誤患者正常訓練。若任由病情發展,會影響患者的下肢功能,甚至會留下后遺癥[2]。

臨床有研究指出,常規物理療法治療下肢訓練傷,療效并不理想。但通過超短波治療,可利用高頻電磁輻射深入患者的病變深處,可加速病變部位的血液循環和淋巴循環,可促進炎性滲出物、產物的吸收,可有效消除病變部位的致痛物質、致炎物質。同時,超短波可降低患者的神經性興奮,可有效達到止痛、消炎、解痙等效果。在超短波電療儀治療期間,輔以活血止痛藥貼和口服藥物治療,可通過藥物緩解患者的病變部位疼痛癥狀,藥物直接進入病變部位,可促進病變部位氣血運行,可有效發揮藥物的消腫止痛、活血化瘀的功效。本研究結果顯示,采用超短波電療儀治療的觀察組的治愈率50.0%、治療有效率98.9%高于對照組23.3%、86.7%。

由上可知,超短波治療儀可有效治療下肢訓練傷。

參考文獻

[1] 陳 偉,劉飛遠,徐振明,等.下肢慢性訓練傷引起骨髓水腫的凝血及炎性指標改變及分析[J].解放軍預防醫學雜志,2019,37(4):196.