大學生網絡媒介素養研究

丁盛 周瀟桐

摘 要:隨著網絡時代的發展,大學生逐漸成為網絡媒體的主要使用者。大學生網絡媒介素養的地位變得愈發重要。通過分析和歸納大學生網絡媒介素養的特點和現狀,有利于推動對大學生網絡媒介素養教育重要性的認識。大學生網絡媒介素養與諸多因素有關,把握好這些因素有利于更好地開展素養教育。

關鍵詞:網絡媒介素養;大學生;媒介素養教育;影響因素

一、 大學生網絡媒介素養的現狀分析

(一) 大學生網絡媒介素養的概念

國外對于網絡媒介素養的研究起步較早。1992年美國媒體素養研究中心對媒介素養下了如下定義:媒介素養是指在人們面對不同媒體中各種信息時所表現出的信息的選擇能力、質疑能力、理解能力、評估能力、創造和生產能力以及思辨的反應能力。1994年,美國學者麥克庫勞最早正式提出了“網絡媒介素養”的概念。他將這一概念界定為“了解網絡信息的價值,并能利用檢索工具在網絡上獲取特定信息并進行處理,以幫助個人解決相關問題的能力。”

21世紀初以來,我國開始對網絡媒介素養展開相關研究。方增泉等認為,網絡媒介素養這一概念是源于“媒介素養”的,在互聯網的出現前,網絡媒介素養和媒介素養存在著從屬關系,在互聯網出現以后,網絡媒介素養才逐步有了相對獨立的概念。在此背景下,國內學者喻國明提出觀點:網絡素養應是一種基于媒介素養、數字素養、信息素養等,再疊加社會性、交互性、開放性等網絡特質,最終構成一個相對獨立的概念范疇。

結合業內學者的研究成果、媒介素養研究和認知行為理論,筆者將大學生網絡媒介素養界定為:具有信息意識的大學生網民(18-22歲),透過網絡途徑獲得、分析和評論網絡信息的素質。

(二) 大學生網絡媒介素養的現狀

1、 新時代網絡媒介環境復雜

網絡是新媒體的一種,新媒體本身具有信息量大、更新速度快、交叉性強的特點,所以新媒體網絡時代的媒介環境更顯得錯綜復雜。泥沙俱下的信息流對提高大學生的網絡素養極其不利。由于大學生的認知和行為模式尚處于發展階段,面對各種復雜的互聯網信息時辨別能力尚且不足,若大量不適宜的內容反復出現,不僅不利于大學生健康價值觀和世界觀的形成,而且容易誘發犯罪。

2、 大學生網絡媒介接觸時間長

為了了解大學生對于網絡媒介的依賴性,問卷設置了“每天接觸媒介時長”的問題來進行統計分析。從圖1可以看出,近半成大學生接觸媒介的時長超過了3小時,更有10.73%的大學生表示每天使用時長在7小時以上。可以分析出,大多數大學生認為網絡在日常生活中是必不可少的。

3、 網絡媒介信息好壞參半

由于新媒體時代的媒介環境魚龍混雜,網絡媒介中除了有一些正面健康的信息,還充斥著一些不健康的垃圾信息。網絡信息大體可以分為三類,分別是“白色信息”、“灰色信息”和黑色信息。“白色信息”是已經被證實的或者有可靠依據來源的信息;“灰色信息”是目前缺乏相關依據,不能判斷真偽的信息;“黑色信息”是已經被證實不可靠或者虛假的信息。“灰色信息”、“黑色信息”實際上在傳統媒體中也存在,但在新媒體中顯得尤為突出。從內容生產的方面看,與傳統媒體的從業人員相比,網絡新媒體發布者往往缺乏專業訓練,他們有可能缺乏專業素養,并且不受新聞傳播倫理的約束。大學生發布、轉發消息,既不會核實消息來源,也不像傳統媒體一樣注意遵循客觀、公正和平衡等新聞準則,這就導致傳播的信息泥沙俱下,大量真假難辨的小道消息不脛而走,加劇了網絡信息真偽的不確定性。

(三)大學生網絡媒介素養調查結論

1、大學生網絡媒介素養的平均得分較低

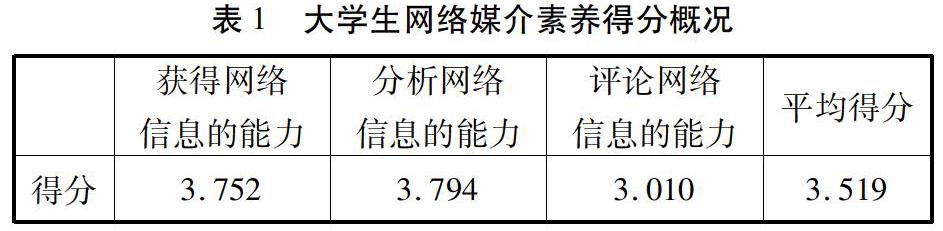

由于大學生網絡媒介素養是一個抽象的概念,需要構建維度進行測量。前文提到,本研究將大學生網絡媒介素養界定為具有信息意識的大學生網民,經過網絡獲得、分析和評論網絡信息的素質。所以本研究通過以下3個指標進行測量:獲得網絡信息的能力、分析網絡信息的能力和評論網絡信息的能力。經過對上述指標對應問題的結果求平均值,作為問卷調查對象的網絡媒介素養的水平。

大學生網絡媒介素養的平均得分為3.519(五級量表制,滿分5分),總體上處于中等偏下。3個指標“獲得網絡信息的能力”、“分析網絡信息的能力”和“評論網絡信息的能力”之間存在

顯著差異。該差異具體表現為:大學生網民獲得網絡信息的能力和分析網絡信息的能力較高,但評論網絡信息的能力較差。(見表1)

2、網絡媒介素養教育方式落后

包含網絡素養的媒介素養教育在國外已經有九十多年的歷史,中國與發達國家幾十年的發展歷史相比,研究起步較晚,同時缺乏足夠的實踐探索。總體而言,我國大學生網絡媒介素養教育形勢仍舊比較單一死板,學生接受程度有限,方式比較落后。

為了提升大學生網絡媒介素養的教育實踐水平,提升大學生網絡媒介素養。筆者認為有必要對大學生網絡媒介素養教育的影響因素進行分析,依據分析結果、結合現有實踐經驗,提出大學生網絡媒介素養的提高途徑。

二、 大學生網絡媒介素養的影響因素

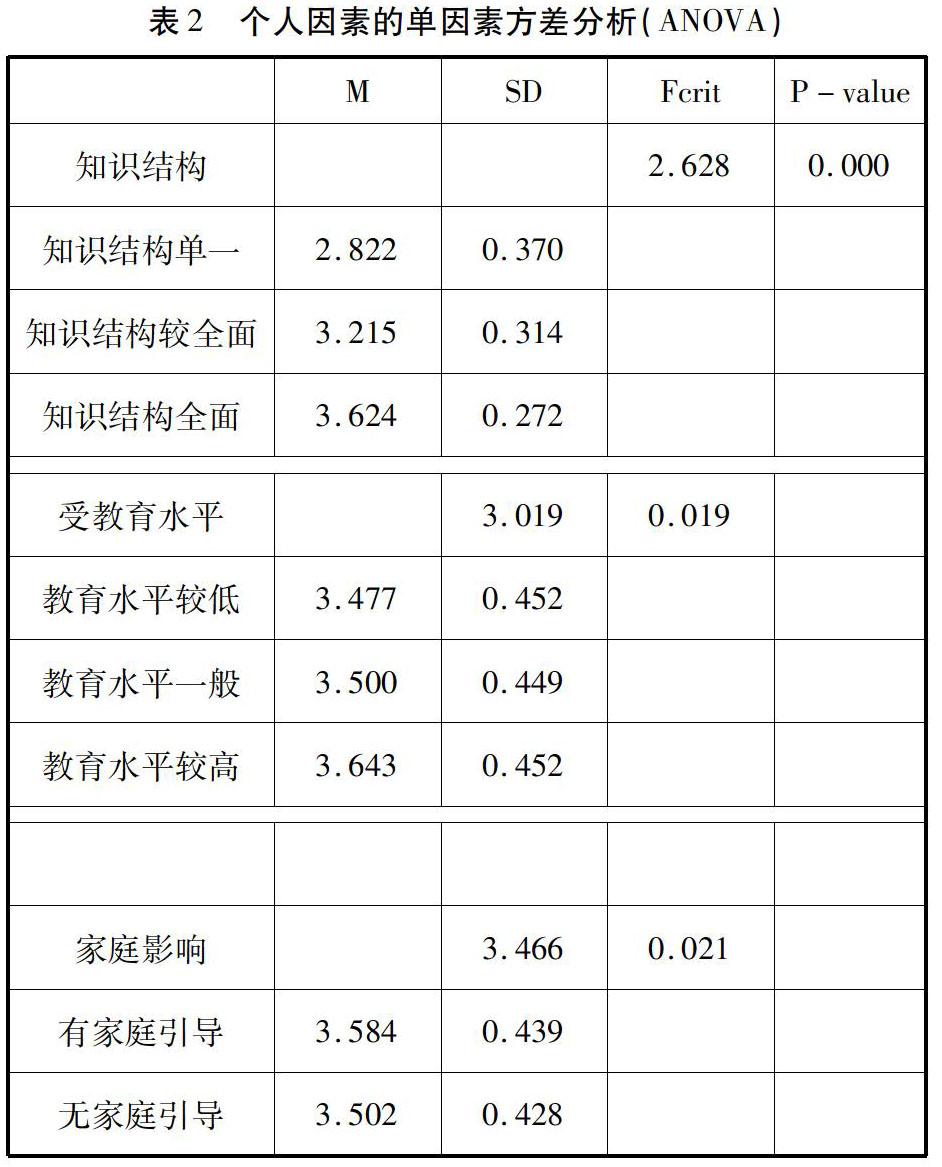

(一) 個人因素:知識結構、受教育水平、家庭影響

本研究將對查對象的網絡媒介素養平均得分(以下稱“素養得分”)代表大學生網絡媒介素養水平。筆者在知識結構、受教育水平、家庭影響方面進行α=0.05的單因素方差分析(One-WayANOVA),該分析假設上述因素與素養得分無關。分析結果見表2。

三組檢驗的P-value均小于α,說明在95%確信水平下可以拒絕原假設,即不同群組數據的均值有顯著差異。基于此,本研究認為大學生的個人因素對其網絡媒介素養具有影響。具體包括知識結構、受教育水平和家庭影響,其中知識結構全面的大學生在網絡媒介素養上高于知識結構較全面和單一的大學生;受教育水平較高的大學生在網絡媒介素養上高于受教育水平一般和較低的大學生;有家庭引導的大學生在網絡媒介素養上高于無家庭引導的大學生。

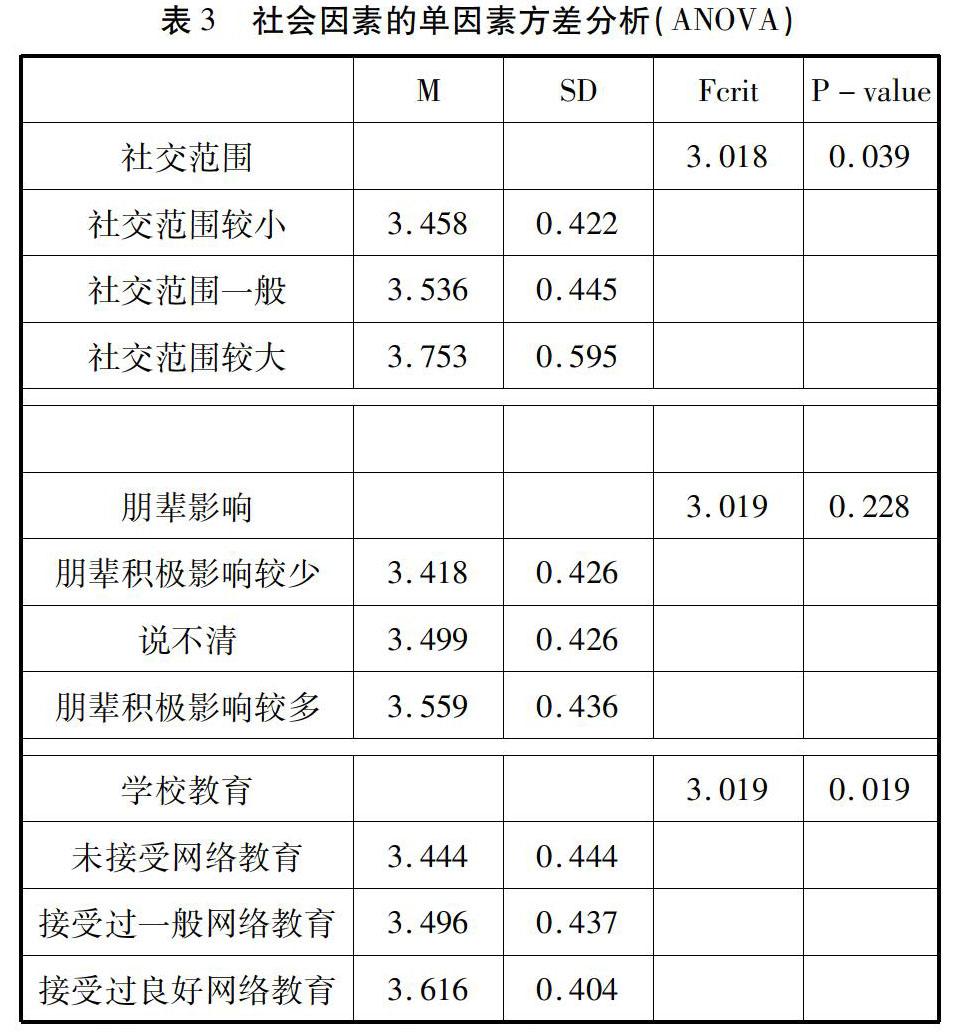

(二) 社會環境因素:社交范圍、朋輩影響、學校教育

筆者在社交范圍、朋輩影響、學校教育方面進行α=0.05的單因素方差分析(One-WayANOVA),該分析假設上述因素與素養得分無關。分析結果見表3。

其中社交范圍和學校教育檢驗的P-value均小于α,說明在95%確信水平下可以拒絕原假設,即不同群組數據的均值有顯著差異。朋輩影響的P-value大于α,說明在95%確信水平下可以接受原假設,所以朋輩影響不能看作大學生網絡媒介素養的影響因素。

基于此,本研究認為大學生的個人因素對其網絡媒介素養具有影響。具體包括社交范圍和學校教育,其中社交范圍較大的大學生在網絡媒介素養上高于范圍一般和較少的大學生;學校網絡教育水平較高的大學生在網絡媒介素養上高于水平一般和較低的大學生。

三、 大學生網絡媒介素養的提高途徑

(一) 重視大學生網絡媒介素養的教育

網絡媒介素養是清新網絡環境必不可少的一部分,因此,如何培養出網絡媒介素養能力水平較高的現代公民,成功應對信息時代的大潮,成了擺在我們面前的迫切任務。大學生作為使用網絡媒介的主力軍和未來十幾年社會的中流砥柱,大學生網絡媒介素養的好壞對未來我國社會的發展會產生重要影響。因此有必要重視大學生的網絡媒介素養教育。近年來,相關方面的各項政策、舉措與實踐探索呈現井噴式涌現,體現出大學生網絡媒介素養教育越來越被重視。

(二) 建立科學、靈活的教育生態體系

(1)學校教育的科學引導

本研究的數據分析結果表明,大學生的網絡教育水平對其網絡媒介素養具有正向影響,大學生網絡媒介素養的形成需要學校教育進行科學引導。

由于學校的課程內容對大學生的世界觀、價值觀影響深入,所以學校要適當調整課程設置。一方面,可以將媒介素養教育課程融入傳統課程之中,通過傳統課程的多頻次覆蓋,實現教育目的。另一方面,有條件的學校可以單獨開設網絡媒介素養教育課,通過專門的課程可以較為全面、系統地對大學生開展教育。學校還應注意教育課程的內容。根據本研究數據分析的結果:一方面,由于主動獲取信息的大學生在網絡媒介素養上顯著高于被動接受信息的大學生,學校在開展網絡媒介素養教育時,應著重培養大學生獲取信息的主動性,讓大學生形成分析、篩選信息的能力,成為信息的主人。另一方面,大學生對新聞時事的關注度對其網絡媒介素養具有正向影響。學校在進行素養教育課程時,可在課堂中穿插講解近期重大新聞時事。

(2)家庭教育的環境引導

大學生網絡媒介素養的教育需要家庭環境的引導,家長的教育觀念對大學生的價值觀有著重要的導向。一仿,有條件的地區可以面向家長開展專業培訓,提高家長的教育意識。在我國可利用家長學校,對家長進行專業培訓,使家長能對大學生的媒介使用進行指導,還可以通過開設專業網站或組織出版相關的書籍,供家長學習提高。其次,家長需要構建積極的網絡環境,這有利于大學生形成良好的網絡媒介素養。家長要在家庭中營造良好的網絡環境,家長在同孩子交流如何使用網絡時,要扮演“意見領袖”的角色。最后,家長需要合理安排大學生使用網絡的時間,不能過多或者過少。本研究的數據分析結果表明,大學生的日均網絡使用時長對其網絡媒介素養沒有正向影響,其中日均網絡使用時長適中(3h-5h)的大學生網絡媒介素養水平較高,而使用時長較少或較多的大學生水平較低。

(3)社會教育的靈活引導

相比學校教育和家庭教育,社會教育具有很好的活性。加強社會教育,社會組織是不可或缺的力量之一。在學校教育力量有限的情況下,政府可以鼓勵公益性的組織與社團,對大學生開展教育活動。比如社會組織可以在政府、教育部門的監督下編寫并發行網絡媒介素養讀本、開展網絡媒介素養公益講座,充分利用社會資源優勢,打造網絡媒介素養教育的“第二課堂”。活動應具有較強的趣味性和參與性,以提升大學生的活動的接受度,在保持趣味的前提下融入教育內容,有利于提升教育效果。

(4)教育生態的建立

通過家庭教育的環境引導、學校教育的科學引導、社會教育的靈活引導,三個方面如果不能構成一個教育體系,建立教育生態,那么在這三個方面做出的努力都將白費。目前,我們在大學生媒介素養教育的實施過程中存在著許多空白,這要求政府部門牽頭,教育部門帶頭開展,社會組織貢獻積極力量,以形成一個自上而下,完善健全的大學生網絡媒介素養教育生態。

(三) 凈化網絡

此外,凈化網絡環境也有助于減少大學生接觸到不適宜信息的可能性,提高大學生網絡媒介素養。

一方面,可以通過大眾媒體的信息發布,讓不適宜信息不成為主流。主流大眾媒體具有受眾廣,傳播滲透力強的特點,仍是大學生獲取信息的重要途徑之一。大眾媒體可以利用自身影響力,做網絡信息的主流傳播者,大眾媒體對于重大社會事件的輿論引導,就是給大學生網絡素養的表達作示范,也是大學生網絡媒介教育最好的實踐課堂,有利于大學生在實踐中提升素養水平。

另一方面,通過加強對網絡媒體的管控和監督,提升總體網絡信息質量。首先,國家層面要完善相關法律法規,建立網絡信息把關制度,提高發布不適宜網絡信息的違法成本。其次,網絡新媒體要恪守職業道德,遵守行業準則,新媒體發布者應自覺接受媒體專業教育,提升自身專業素養。最后,每個普通網民都應參與到凈化網絡的隊伍中來,主動舉報不良信息,不傳播不適宜信息,共同為建設健康向上的網絡環境出力。

[參考文獻]

[1]中國互聯網絡信息中心.第45次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[R/OL].2020年4月28日.

[2]C.R.McClure.Network Literacy:a role for libraries[J].Information Technologyand Libraies.1994,13(2).

[3]方增泉;祁雪晶;王佳鑫;樸玟帥.基于學校主體的中外青少年網絡素養教育實踐探索[J].青年探索.2019年(04):33-41.

[4]張冠華;孟恒芳.淺談新媒體環境下如何提高大學生的網絡媒介素養[J].信息記錄材料.2018(08):196-197.

[5]曹靜.“信息疫情”之下如何應對需提升公眾媒介素養[N/OL].人民網.2020年2月28日.

基金資助:本文受2019年上海海關學院大學生創新創業訓練計劃項目(國家級)資助。

(作者單位:上海海關學院 海關與公共管理學院,上海 201204)