新冠肺炎疫情期間《人民日報》微信公眾號輿論引導研究*

王蕓婷

新冠肺炎疫情爆發以來, 習近平總書記在疫情防控工作中多次強調要加強輿論引導工作, 包括“加強有關政策措施宣傳解讀工作, 堅決維護社會大局穩定”①習近平: 《要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位 堅決遏制疫情蔓延勢頭》, 《人民日報》2020 年1月21 日。, “加強社會力量組織動員, 維護社會大局穩定”②《中共中央政治局常務委員會召開會議研究新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作 中共中央總書記習近平主持會議》, 《人民日報》2020 年 1 月 26 日。, “統籌網上網下、 國內國際、 大事小事, 更好強信心、 暖人心、 聚民心”③《中共中央政治局常務委員會召開會議研究加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作 中共中央總書記習近平主持會議》, 《人民日報》2020 年 2 月 4 日。, 等等。 總書記對輿論引導工作的重視和強調, 充分顯示了輿論引導在疫情防控工作中的重大作用, 也為疫情期間做好輿論引導工作提供了重要指引。 《人民日報》等中央主要媒體是黨和國家輿論引導的重要主體和載體, 對其在新冠肺炎疫情中輿論引導的實踐經驗、 創新探索和引導成效等進行總結分析, 具有重要的意義和價值。

一、 問題提出

新冠肺炎疫情是中國進入社交媒體時代后首次全民性公共危機, 與相同性質的2003 年非典疫情相比, 以微博、 微信、 抖音等社交媒體為傳播載體的新冠肺炎疫情信息傳播范圍更廣、 演變速度更高、 影響力度更強, 這給輿論引導帶來了更大的挑戰, 也帶來了新的機遇。 在此類突發公共事件中, 黨和政府及其領導的新聞媒體和傳播平臺, 作為輿論引導的重要主體和載體, 唯有適應信息傳播領域的新境況, “高舉旗幟, 引領導向”①習近平: 《堅持正確方向創新方法手段 提高新聞輿論傳播力引導力》, 《人民日報》2016 年2 月20 日。, 才能履行好黨的新聞輿論工作的職責和使命。

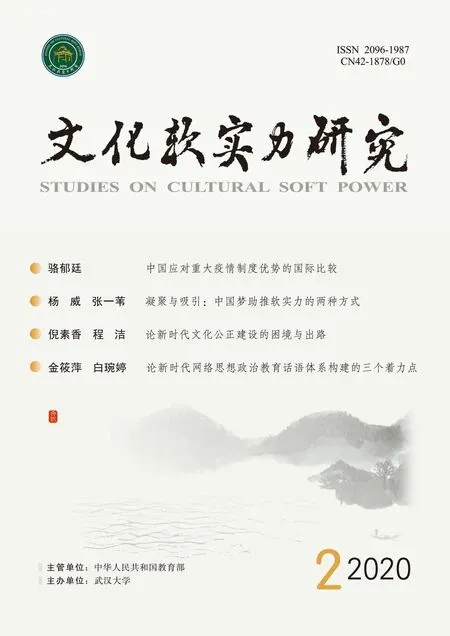

習近平總書記曾指出要“讓主流媒體借助移動傳播, 牢牢占據輿論引導、 思想引領、 文化傳承、服務人民的傳播制高點”。②習近平: 《推動媒體融合向縱深發展鞏固全黨全國人民共同思想基礎》, 《人民日報》2019 年1 月26 日。人民日報社、 新華社、 中央電視臺作為三家中央主要媒體, 都走在傳統媒體轉型的最前列, 進行了卓有成效的探索。 其中, 在微博、 微信、 抖音三個最具有代表性的移動社交平臺上, 《人民日報》的影響力都高于其他兩家媒體, 如表1 所示。 當前學界關于突發事件微博輿論及其引導的相關研究年限較長且成果豐富, 相較而言, 關于微信公眾號在輿論引導中的相關研究仍較為缺乏。 然而與微博、 抖音等其他新媒體相比, 微信公眾號在輿論傳播中的專業化程度相對更高、 所包含的內容形式也更為豐富, 所展示的信息量和內容深度也更大、 更強。 因此, 對微信公眾號尤其是中央媒體微信公眾號輿論引導的實踐和經驗進行總結極為必要。 據“清博指數”,《人民日報》微信公眾號(rmrbwx)總排名及微信傳播指數WCI③WCI(Wechat Communication Index)是指通過微信公眾號推送文章的傳播度、 覆蓋度及賬號的成熟度和影響力來反映微信整體熱度和公眾號的發展走勢。 WCI 用總閱讀數、 平均閱讀數、 最高閱讀數、 總點贊數、 平均點贊數和最高點贊數六個指標對微信公眾號進行評估。 一般而言, 公眾號的閱讀量越高, 點贊數越高, 該公眾號的WCI 值就越高, 從而在榜單排名時, 可以更靠前。長期以來均處于最高水平。 綜合來看, 《人民日報》微信公眾號的建設水平和輿論引導水平, 能夠在一定程度上反映中央媒體微信公眾平臺建設和輿論引導的最高水平, 對其在新冠肺炎疫情期間輿論引導的實踐經驗進行研究總結具有重大意義。

表1 2020 年5 月17 日中央主要媒體微信公眾號、 微博賬號、 抖音賬號影響力排序

為此, 本文選取《人民日報》微信公眾號2020 年1 月20 日(開始大批量發布疫情相關信息)至2020 年4 月19 日為期3 個月所有與疫情相關文章共1469 篇, 運用內容分析法對其進行研究。 這三個月的疫情相關輿論經歷了短暫醞釀至大規模爆發直至逐漸消退三個階段, 對相關文章的研究能夠較為全面地反映新冠肺炎疫情期間《人民日報》微信公眾號輿論引導情況。

二、 新冠肺炎疫情期間《人民日報》微信公眾號輿論引導策略

(一)以數量為基礎: 集中優勢資源力量, 發布最新全面信息

大眾傳播媒介大規模發展及傳播學誕生初期產生的“魔彈論”曾一度將媒介傳播神話為威力強大乃至無所不能, 后又遭遇污名化并讓位于有限效果理論。 然而, 伴隨以互聯網為代表的媒介技術的發展、 以受眾為中心的傳播理念的盛行, “魔彈論”又開始重新回歸理論研究和傳播實踐。①匡文波、 楊正: 《人工智能時代“魔彈論”的回歸》, 《鄭州大學學報(哲學社會科學版)》2018 年第9 期。如果將回歸的“魔彈論”與至今仍然盛行的“議程設置理論”結合起來看, 在新媒體時代, 媒介不僅能夠左右人們所關注的議題, 也可以左右人們關注議題的先后順序以及如何思考相關議題并采取行動, 更為重要的是, 媒介關于某一議題“射出的子彈”越多, 其取得傳播效果的可能性也就越大。 因此, 足量相關信息的發布是疫情期間《人民日報》微信公眾號輿論引導成效取得的起點。

數據統計顯示, 研究時段內《人民日報》微信公眾號共發布文章1751 篇, 其中疫情相關文章數量高達1469 篇, 占比84%。 具體而言2020 年1 月20 日至2 月19 日共發布文章674 篇, 相關文章565篇, 占比 84%; 2020 年 2 月 20 日至 3 月 19 日共發布文章 528 篇, 相關文章 450 篇, 占比 85%; 2020年3 月20 日至4 月19 日共發布文章549 篇, 相關文章454 篇, 占比83%。 在每日相關文章發布時段方面, 發布于 8:00—12:00 期間的文章最多, 共 424 篇, 其次為 12:00—16:00 共 351 篇, 16:00—20:00 共 301 篇, 4:00—8:00 共 210 篇, 20:00—24:00 共 182 篇, 另有凌晨 0:00—4:00 期間 1 篇。在每篇文章所處的微信推送位置方面, 共有獨立發布的文章576 篇, 占比39.2%; 另有多篇文章組合發布的頭條文章449 篇, 占比30.6%; 次條文章439 篇, 占比29.9%; 在第三條發布的文章僅有5 篇。

總體而言, 對于新冠肺炎疫情, 《人民日報》微信公眾號做到了集中資源給予全過程、 全時段和全方位的及時跟進和最高優先度、 最大重視度的展示與報道。 具體而言, 一是及時發布疫情發展情況最新信息。 例如每日固定出現的對全國、 湖北新冠肺炎感染最新情況的報道, 以及自2 月底開始出現的每日全球感染最新情況信息發布, 還有疫情分布圖、 與病患同乘人員的尋找等也都是出現頻率極高的信息。 二是及時發布疫情防控相關信息。 包括黨和國家在疫情防控方面所作的重大部署和安排, 政府各部門(如交通部門、 教育部門等)及各級政府在疫情防控中的最新安排和最新政策普及,相關專家/醫療機構/醫學類自媒體關于疫情防控的專業科普性內容等。 三是能適應疫情發展階段性特征, 有針對性地發布有效信息, 承擔媒體社會責任。 如在國內疫情逐漸平息, 而國外疫情逐漸爆發時, 發布政府關于駐外人員、 留學生等所作安排的相關信息; 與此同時, 在國內疫情逐漸平息后,開始關注復產復工問題, 也借助自身影響力開展線上直播活動推廣湖北及各地產品、 拉動內需等。

(二)以質量得先機: 提供真實客觀內容, 把握正確輿論導向

“以數量為基礎”能夠將公眾包圍在濃厚的“疫情防控”信息氛圍中, 但是量只能將公眾注意力高度集中到疫情防控工作上, 卻無法決定公眾如何看待和思考這次疫情, 并據此采取行動。 這些問題的解決有賴于高質量的信息內容的承載, 這就是新冠肺炎疫情期間《人民日報》微信公眾號的第二大策略, 即發布真實客觀、 觀點鮮明的信息內容, 回應并滌除抹黑和謠言, 提供積極正確的思想輿論。

從主要內容來看, 相關文章中有極高比例為“國內疫情防控相關信息的發布和報道”, 總計1229篇, 占比83.7%; 其次為“國際疫情防控相關信息的發布和報道”, 共118 篇, 占比8%; 另有“澄清國外有關中國疫情及防控的謠言/回應國外對中國的質疑/抨擊國外在疫情中的不良做法”等相關文章44 篇, “中國援助國際抗疫相關報道”39 篇, “國內謠言澄清”23 篇, “國際組織/個人聲援中國抗疫等正面信息發布和報道”16 篇。 從信源來看, 相關文章中明確來自黨和政府及各類專業社會組織、 機構的信息最多, 共784 篇, 占比53.4%。 其中, “國家及各地衛生健康委員會”作為信源的文章352篇, 占比24%; “其他各級黨委/政府相關機構”作為信源的文章共202 篇, 占比13.7%(其中尤以“外交部”出現頻率最高, 共28 篇); “國際組織和其他國家政府、 組織、 個人”作為信源的文章134 篇,占比9.1%; 以習近平總書記(會議、 走訪等)作為主要信源的文章共54 篇, 占比3.7%; 另有信源為“媒體”“醫療機構”“教育/科研機構”“公益組織”的文章各 19、 8、 8、 7 篇。

除引用權威信源、 發布準確信息、 澄清國內外謠言等之外, 新冠肺炎疫情期間《人民日報》微信公眾號在提升內容質量方面還有一些可資借鑒的方式方法。 一是不回避負面事件和問題, 但是在報道和評價負面事件時更加突出問題的解決或是加入有利于問題解決的正面積極的元素和情緒。 例如在“評論”類體裁的相關文章中, 并未回避常駐湖北或湖北當地人個人信息被惡意泄露并遭人身攻擊和權利侵犯、 各地醫院防護裝備短缺、 紅十字會對捐贈物資的處理遭受質疑、 部分官員盡責不到位、抗疫工作形式化等一系列廣受關注的負面事件或問題, 甚至會主動曝光一些未被公眾關注的負面問題, 只是在評論這些負面事件和問題的過程中, 會加入政府對事件和問題的強有力解決、 各類組織或個人在相關事件中值得宣揚的言行、 積極正面的話語引導等與事件相關的相對正面的元素或情緒,在更好發揮媒體監督職能、 督促問題解決的同時, 也宣傳了正能量, 如《湖北人, 是同胞, 也是同袍》《唐主任被問責, 為誰敲響警鐘?》等。 二是借助《人民日報》媒體矩陣中不同媒體的關注重點、 特色和優勢做好輿論引導, 打贏國際輿論戰。 如轉載《健康時報》有關疫情防控的科普信息, 又如以《環球時報》作為國際輿論戰的主力軍, 轉載其關于澄清國際謠言、 回應國外質疑、 報道國外在疫情防控中的不良做法等相關文章。 此外, 在疫情防控的國際輿論戰中, 《人民日報》微信公眾號發布的相關文章不局限于自說自話, 而是以“借力打力”的方式, 更多通過世衛組織、 他國政府、 國外媒體、 國外專家等多種視角看待國際疫情防控中所展現的“是非對錯”。 三是在積極應對輿論戰之外, 大力彰顯中國負責任大國的形象。 一方面, 展現國際組織和個人等點贊中國抗疫并為中國人民鼓勁加油等信息; 另一方面, 展示中國從國家到各地方政府、 組織再到個人積極援助其他國家抗疫等積極正面的信息, “他者如何看待中國”“中國如何對待他者”兩個向度的內容更加有效地彰顯了中國負責任大國的形象。

(三)以創新促擴散: 豐富文章來源渠道, 改進報道手段方式

“創新”是習近平總書記有關新聞輿論工作一系列新思想、 新觀點、 新論斷的核心詞匯之一, 他曾鼓勵輿論引導工作“要加強傳播手段和話語方式創新”①習近平: 《舉旗幟聚民心育新人興文化展形象 更好完成新形勢下宣傳思想工作使命任務》, 《人民日報》2018 年8 月23 日。。 毫無疑問, 巨量的信息、 豐富高質的內容, 唯有適應傳播技術的新發展、 受眾接受信息的新習慣, 才能更好取得輿論引導工作的成效。

新冠肺炎疫情期間《人民日報》微信公眾號在輿論引導方面也做出了一些創新性的嘗試。 在文章來源方面, 突破傳統媒體的限制, 微信公眾號相關文章的來源并不僅局限于原創或者轉載自《人民日報》的網站、 客戶端、 微博等其他媒體平臺, 數據分析顯示, 還有17%的文章直接轉載自國家衛健委、 外交部等“黨委/政府及其官方傳播平臺”, 15%的文章轉載自新華社、 央視等“其他國家級黨媒”。 與此同時, 《人民日報》微信公眾號還從武漢當地媒體、 其他各地方媒體以及“丁香醫生”等多家自媒體平臺轉載了相關內容。 在文章形式方面, 綜合了“文字+圖片”兩種形式的文章最多, 占比29.5%; 其次為單純的“圖片”(包含單圖、 組圖)類文章, 占比26.1%; 再次為單純的“文字”類、 綜合了三種形式及以上、 單純的“視頻”類各占比16%、 14.8%、 7.1%; 另有少量的“文字+視頻”類、“漫畫”類、 “文字+漫畫”類、 “文字+H5”類和單純的“H5”類, 分別有 61、 18、 13、 3、 1 篇。 在文章體裁方面, 有關新冠肺炎疫情發展情況、 防控情況等“消息”類報道共569 篇, 占比38.7%; 專題性、分析性等“通訊”類報道400 篇, 占比 27.2%; “人物”類報道 184 篇, 占比 12.5%; “科普”類報道116 篇, 占比 7.9%; “倡議/呼吁/鼓勁加油/感恩或表彰性內容等”70 篇, 占比 4.8%; “評論”類 44篇, 占比3%; “同乘尋找”29 篇, 占比 2%; “疫情引發的相關法律/政策普及”23 篇, 占比 1.6%;“專訪”類 19 篇, 占比 1.3%; “投稿/約稿”類 15 篇, 占比 1%。

除了豐富文章來源、 形式以及體裁之外, 《人民日報》微信公眾號關于新冠肺炎疫情的報道手段和方式方法還有諸多創新點。 一是話語方式更為活潑和親民。 如3 月25 日發文《熱干面醒了!》, 用公眾對武漢最熟悉的食物來表達武漢即將解封的喜悅之情。 二是“用圖說話”“用視頻說話”代替“用文字說話”。 疫情期間《人民日報》新媒體平臺原創或轉載了諸多爆款推文, 海報、 漫畫、 疫情地圖、科普長圖、 人物照片、 內容各異的視頻等能以更加簡潔、 直觀和吸引眼球的方式, 承載更豐富和深度的內容, 給公眾帶來更大的視覺沖擊。 三是善用最為流行的傳播手段。 如在發布的視頻類文章中,有12 條視頻使用了時下非常流行的Vlog 形式, 讓一線醫護人員、 武漢普通市民、 記者、 國外人員、海外留學生等親自出鏡講述相關事實, 又如發表相關歌曲、 說唱等, 將疫情相關內容等融入其中增強引導實效。

(四)以人民為中心: 凸顯人民主體地位, 謳歌人民英雄事跡

習近平總書記曾經強調, 宣傳思想工作“要樹立以人民為中心的工作導向, 把服務群眾同教育引導群眾結合起來, 把滿足需求同提高素養結合起來, 多宣傳報道人民群眾的偉大奮斗和火熱生活,多宣傳報道人民群眾中涌現出來的先進典型和感人事跡, 豐富人民精神世界, 增強人民精神力量,滿足人民精神需求”。①人民是歷史的創造者, 人民的需求是輿論引導工作和宣傳思想工作致力的方向。 長期以來, 中央主要媒體始終與黨和人民同呼吸、 與時代同進步。 本次新冠肺炎疫情期間, 《人民日報》微信公眾號堅持了這一優秀傳統, 及時了解群眾所需, 做好上傳下達工作, 極力凸顯人民群眾在疫情防控戰爭中的主體作用, 謳歌人民英雄事跡。

從信源看, 在黨和政府及各類專業社會組織、 機構信源, 以及綜合了多種信源或信源不明的文章外, 信源明確為“人”的文章共363 篇, 占比22%。 其中, 以“一線醫務工作者”(含軍隊醫務人員)作為信源的文章最多, 共183 篇, 占比12.5%; 其次為其他一線建設者/社會運轉支撐人員(如外賣小哥)/志愿者以及多種類別人員共同報道等歸類為“其他(人)”作為信源的文章共89 篇, 占比6.1%;

①習近平: 《胸懷大局把握大勢著眼大事 努力把宣傳思想工作做得更好》, 《人民日報》2013 年8 月21 日。另有信源為“衛健委專家組成員”“其他專家”“病患”“普通市民”“網民”的文章各26、 23、 22、 18、 2篇。 從報道體裁看, 如上文所述, 專門的“人物”類報道共184 篇, 占比12.5%。 這些報道有群像,有個體; 有疫情防控專家、 寫下請戰書的一線醫護人員、 康復出院捐獻血漿的患者、 一人扛起整條生產線制作急需消毒設備的公司負責人、 甘冒感染風險救人的外賣小哥、 為保障市民生活所需做出貢獻的快遞人員, 或不留姓名捐贈物資或默默堅守的普通市民、 在中國做志愿者的外國人; 有疫情防控之下直播授課的95 歲清華教授、 84 歲最美逆行者鐘南山、 87 歲不放棄生的希望的病患、 90 后和00 后投身抗疫一線的醫護人員以及其他盡己所能為疫情防控作出貢獻的青年、 少年, 乃至出生僅一天的孩子, 等等。 可以說, 人物報道的范圍涵蓋了各個職業、 各個年齡段。

《人民日報》微信公眾號疫情防控相關報道中人民主體地位的凸顯, 體現于其對人民信息需求的滿足, 對“自媒體”所創造的相關內容的認可, 對信源“人”的重視, 對疫情防控中各類“人物”所做出的偉大奮斗的報道, 對其間所涌現的親情、 友情、 愛情和人性光輝的歌頌, 以及對疫情防控背后所蘊含的國家、 民族、 個人精神價值和精神力量的挖掘。

三、 新冠肺炎疫情期間《人民日報》微信公眾號輿論引導效果

(一)數量認證: 贏得高閱讀數, 取得廣影響面

對于微信公眾號發布的文章而言, 閱讀數和在看數能最直觀地體現其傳播效果和影響力。 新冠肺炎疫情期間《人民日報》微信公眾號發布的1469 篇相關文章的閱讀數均為“10 萬+”; 在看數則從1522 至10 萬+不等, 因微信公眾平臺顯示影響, 1 萬以上的閱讀量均以整數計(如15230 顯示為“1.5萬”), 在此基礎上, 所有文章在看數的總和高達40701751, 文章平均在看數高達27707, 這足以體現新冠肺炎疫情期間《人民日報》微信公眾號相關文章的巨大覆蓋面和影響力。 與此同時, 正如文章開篇所指出的那樣, 在新冠肺炎疫情期間包括整個觀測期內, 《人民日報》微信公眾號的WCI 值始終排名第一, 這也展現了其在微信公眾平臺上的絕對優勢。

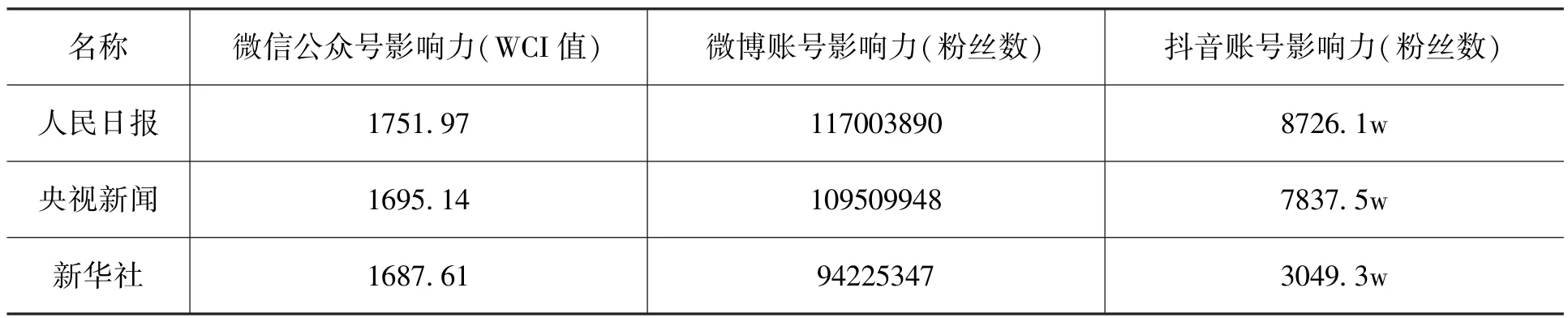

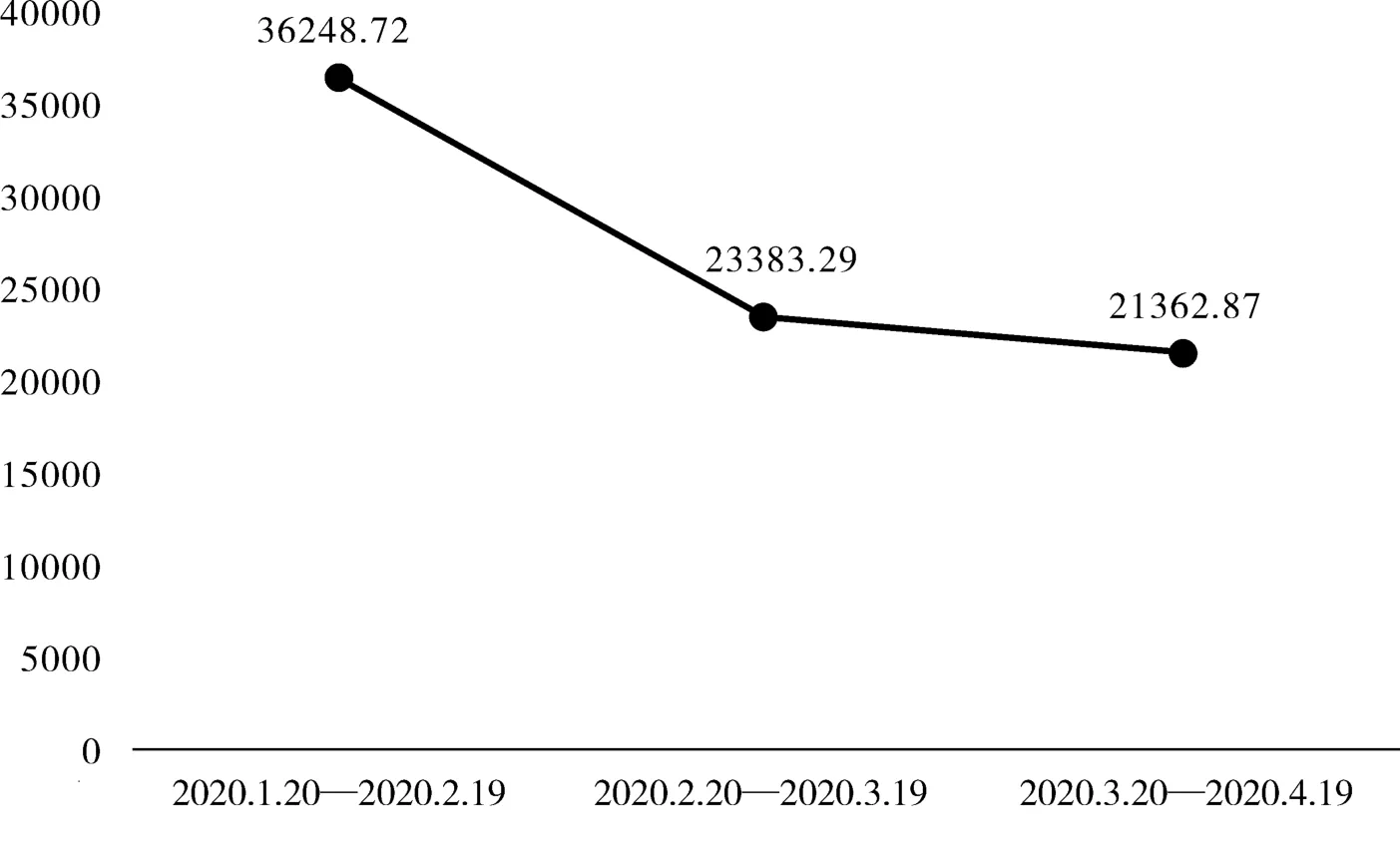

具體而言, 不同月份或者說疫情發展不同階段相關文章平均在看數(階段內總在看數/階段內發文數)如圖1 所示, 可能受疫情逐漸平息影響, 相關文章平均在看數逐階段下降, 且2020 年1 月20日至2 月19 日相關文章平均在看數遠高于后兩個階段。 不同時段平均在看數(時段內總在看數/時段內發文數)如圖2 所示, 忽略凌晨0:00—4:00 的1 篇文章及其在看數, 各時段平均在看數大致呈W形, 20:00—24:00、12:00—16:00 和 4:00—8:00 是平均在看數較高的三個時段, 8:00—12:00 間平均在看數遠低于其他時段。

(二)以正抑負: 強化正面宣傳, 澄清謠言謬誤

新冠肺炎疫情期間, 《人民日報》及其各媒體平臺生產了諸多爆款文章、 圖片、 視頻, 其所發布的權威信息也成為其他媒體的信息源頭, 被廣泛轉載傳播。 可以說, 在這場曠日持久的抗疫戰、 輿論戰中, 如果沒有《人民日報》等黨媒及其新媒體平臺的積極正面引導, 輿論場可能成為謠言、 抹黑等大量負面信息滋生和傳播的溫床, 給別有用心者混淆視聽、 影響輿論進而影響疫情防控和中國形象以可乘之機。 相反, 《人民日報》等黨媒及其新媒體平臺在新冠肺炎疫情期間不遺余力的輿論引導,讓真正有利于疫情防控的科學信息得以傳播, 讓公眾的知情權得以保障, 讓謠言和抹黑得以澄清,讓那些為疫情防控做出偉大貢獻的言行舉止、 光輝形象得以宣揚, 讓全國人民得以團結一心, 共克時艱。

圖1 各階段相關文章平均在看數

圖2 各時段相關文章平均在看數

(三)連接中外: 樹立國家形象, 提振國民信心

伴隨疫情在國際的迅速蔓延, 疫情防控不再僅僅是一場公共衛生事件, 同時也演變為一次重大的公共外交事件, 在波譎云詭的國際輿論場上為展示中國形象、 提振國民信心提供了良好契機。 對此, 《人民日報》微信公眾號擺脫了“自說自話”“自吹自擂”的輿論引導方式, 一方面借助國際組織和其他國家、 社會組織、 個人等多種視角評價各個國家疫情防控情況, 理性尋找以美國為代表的部分國家的言行漏洞, 勇于批駁其不正當行徑; 另一方面客觀展示中國國內抗疫和參與國際救援的實際情況, 報道他者對中國的正向評價, 宣揚中國方案在疫情防控中所發揮的重大作用。 同時, 積極宣傳中國從國家到各級政府、 社會組織再到個人如何堅信并踐行“人類命運共同體”理念, 展示負責任的大國形象。 國家形象的樹立, 不僅有利于營造積極正面的輿論環境, 而且顯著增強了公眾對黨和政府處理危機事件的信心, 對中國道路、 理論、 制度和文化的自信。

四、 結語

以《人民日報》微信公眾號為代表的中央媒體社交平臺在輿論引導方面仍然有一些值得改進之處。如前文分析所示, 8:00—12:00 文章發布數量最多的時段, 文章“在看數”卻不如其他時段理想, 因此如何適應受眾信息接受習慣更加精確地對文章發布時間等做出調整是一個值得進一步觀察和實踐的問題; 又如與其他市場化媒體的社交平臺或其他自媒體相比, 《人民日報》微信公眾號推送頁面設計及文章排版等仍有較大的美化空間; 再如相關推文中“人物”報道的比例仍有待提高, 與此同時對個體的聚焦程度和內容深度也有待增強, 等等。 盡管還有諸如此類有待進一步解決的問題, 但是不可否認, 從擴散量、 影響力以及國內輿論狀況綜合來看, 《人民日報》微信公眾號在新冠肺炎疫情期間的輿論引導已經取得了較好的成效, 其引導策略也為其他中央媒體、 各類黨媒轉型升級和做好輿論引導工作提供了一個可供學習借鑒的范本。