眼科抗菌藥物的合理應用效果分析

劉媛媛

(山東省魯南眼科醫院 山東 臨沂 276000)

眼科疾病類型較多,包括:白內障、青光眼、斜視以及視網膜脫離等。與此同時,眼科疾病患者所使用的抗菌藥物種類也較多,比如常使用的氟氧沙星、左氧氟沙星滴眼液以及妥布霉素等。值得注意的是,針對眼科疾病患者,在使用抗菌藥物過程中,需確保其應用的合理性,從而提高臨床抗菌藥物用藥療效及安全性[1]。本次將我院2018 年2 月—2019 年1 月收治的80 例眼科患者作為研究的對象,其目的是分析評價眼科抗菌藥物的合理應用方法及效果,涉及的研究成果如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

本次納入研究的眼科患者,一共80 例,入選時間為2018年2 月—2019 年1 月,均知情簽署相關醫治同意書,且均經醫院醫學倫理委員會審批通過。按隨機數字表法分成兩組,觀察組40 例中,男性23 例、女性17 例;年齡跨度為23 ~76 歲,平均為(56.8±1.2)歲。對照組40 例中,男性24 例、女性16 例;年齡跨度為24 ~75 歲,平均為(56.9±1.1)歲。兩組一般資料比較無顯著差異(P>0.05),代表后續數據有可比的意義。

1.2 方法

本次對照組在抗菌藥物應用過程中,采取常規干預方法,嚴格按照眼科常規干預流程執行。觀察組則采取抗菌藥物合理應用方法,具體包括:

(1)藥物選擇合理。一方面,針對實施Ⅰ類、Ⅱ類切口手術,比如白內障、青光眼、視網膜脫離以及淚小管斷裂吻合術等的眼科疾病患者,可選擇局部使用慶大霉素或妥布霉素、左氧氟沙星滴眼液以及氧氟沙星等,進行預防感染治療;如果患者存在高危飲食,則可選擇使用頭孢唑林或頭孢呋辛抗菌藥物。另一方面,針對Ⅲ類、Ⅳ類切口手術,比如破裂傷、眼內異物脫出以及眼內炎等,可采取頭孢唑林、頭孢呋辛抗菌藥物。此外,針對一般性細菌性結膜炎以及細菌性角膜炎患者,可局部應用氧氟沙星、左氧氟沙星以及妥布霉素等抗菌藥物[2-3]。

(2)用法用量合理。在抗菌藥物用法用量方面,需確保給藥途徑、給藥時間、用藥頻率以及用藥劑量的規范性及合理性。例如:針對圍手術期Ⅰ、Ⅱ類切口手術,在預防用抗菌藥物方面,可使用點眼給藥方式,然后結合患者具體情況,采取手術前后結膜下注射、玻璃體腔內注射給藥方式。

(3)用藥療程合理。針對圍手術期預防感染靜脈用藥,手術前30min-1h,給藥1 次;針對Ⅰ類、Ⅱ類切口手術患者,術后給藥不可≥24h;Ⅲ類切口手術術后給藥需≤48h。

(4)聯合用藥合理。針對嚴重感染、混合感染,或者病原菌不明的急性嚴重感染患者,比如內源性細菌性眼內炎以及外傷性細菌性眼內炎患者,可以聯合應用抗菌藥物。

(5)抗菌藥物更換合理。在治療過程中應用抗菌藥物,如果需要更換,需根據臨床或實驗室依據;同時,基于特殊條件下應用抗菌藥物<2d 更換的,需在病程記錄當中對其原因進行詳細分析,進一步采取有針對性的處理措施。

1.3 評價標準

比較兩組抗菌藥物合理應用情況,包括:①藥物選擇合理率;②用法用量合理率;③用藥療程合理率;④聯合用藥合理率;⑤抗菌藥物更換合理率。

1.4 統計學方法

本次使用統計學軟件SPSS23.0 處理數據,涉及的計數數據采取百分率(%)表示,然后用χ2檢驗;P<0.05,表示兩組數據有明顯差異,具備統計學意義。

2.結果

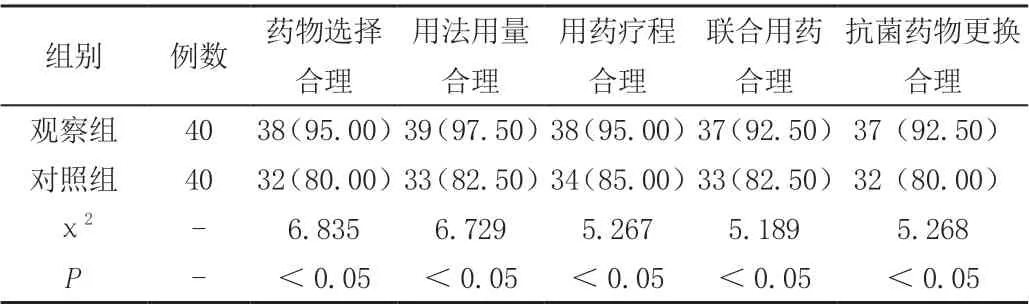

觀察組藥物選擇、用法用量、用藥療程、聯合用藥、抗菌藥物更換合理率分別為95.00%、97.50%、95.00%、92.50%、92.50%,均 明 顯 高 于 對 照 組 的80.00%、82.50%、85.00%、82.50%、80.00%,兩組之間的數據存在顯著差異性(P<0.05),見表1。

表1 兩組抗菌藥物應用合理情況比較[n(%)]

3.討論

在臨床中,針對眼科疾病患者,為了提高其抗菌藥物應用的合理性,需采取合理應用方法,確保:抗菌藥物選擇、用法用量、用藥療程、聯合用藥以及藥物更換的合理性[4-5]。本次觀察組采取合理用藥方法,結果顯示藥物選擇、用法用量、用藥療程、聯合用藥、抗菌藥物更換合理率均明顯高于采取常規應用方法的對照組;從中可知,合理用藥方法的應用價值頗高。

綜上所述:眼科抗菌藥物實施合理應用方法,可提高合理應用率,進一步促進眼科患者病情的改善;因此,具備使用價值。