光影穿越70載

柏強

陳雷生在洛杉磯奧運會上。

從創(chuàng)刊時起,《新體育》始終強調(diào)“文圖并茂”,將圖片放在與文字同等重要的地位。

創(chuàng)刊之時,新中國的體育圖片幾乎是空白。編輯部反復考慮后,最終將著名的古希臘奧林匹克擲鐵餅者的形象用于封面。當年彩印困難,只能印雙色,第一期封面用了紅色,以后每期變換顏色,這個形象的封面一直用了8期。陳雷生在洛杉磯奧運會上。

第一期的封三用了5張部隊體育的照片,有槍刺、障礙賽跑等,封底用了一名戰(zhàn)士提槍跨越高墻的圖片,富于動感,又反映了時代特色。

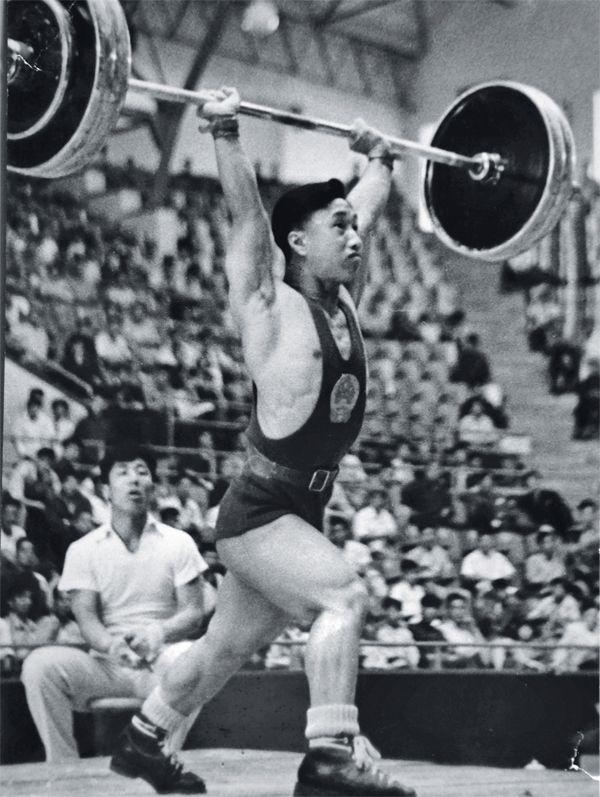

《新體育》伴隨新中國誕生,也是新中國體育事業(yè)發(fā)展的影像志。中國第一個世界冠軍容國團抱杯凱旋,第一個打破世界紀錄的舉重選手陳鏡開比賽場面,鄭鳳榮打破女子跳高世界紀錄,毛澤東等老一代國家領(lǐng)導人出席第一屆全國運動會等許多新中國體育的精典照片,都出現(xiàn)在刊物上。從這個意義上說,《新體育》是中國體育攝影的開拓者和創(chuàng)史者。

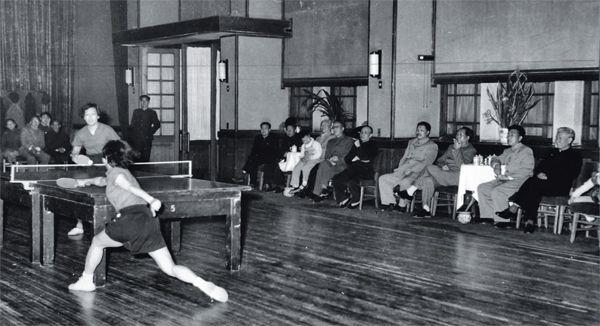

《新體育》還集聚了一大批新中國初期的攝影家、體育攝影家,如李虎臣、高明、周云森、鄭永聚、王英恒、裴植、胡越、袁克忠、劉東鰲等。他們中的許多人雖然并不專職于《新體育》,但其代表性的體育圖片作品大都發(fā)表在這個刊物上。如呂厚民拍攝的《毛主席打乒乓球》、侯波拍攝的《毛主席暢游長江》等。同時,《新體育》也造就和培養(yǎng)了一批批體育攝影家,如陳雷生、楊昌忠等。

創(chuàng)刊初期的攝影器材很少,大部分是戰(zhàn)爭年代繳獲的,其中有徠卡、祿萊等相機,卻沒有長焦鏡頭,記者出差時輪著使用。膠片的感光度很低,抓拍動作要下很大功夫。拍攝體操動作時,往往要在照明度不足的體操館里事先布好燈光,設(shè)計好畫面,加上運動員的動作水平不高,拍出一張好的瞬間動感照片十分不易。

楊昌忠在第六屆全運會上。

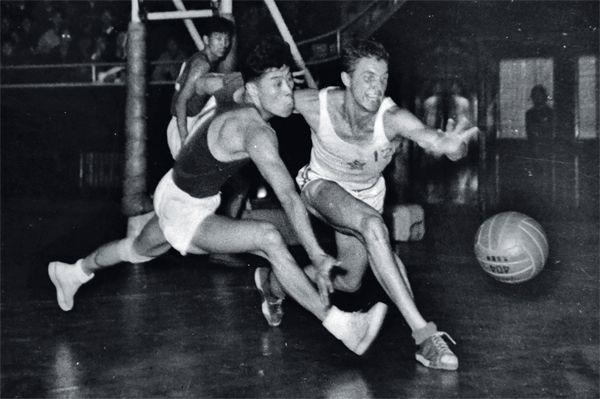

以后很長一段時間,攝影記者仍是用手動對焦、手動快門的相機。原《新體育》雜志社編委、攝影部主任楊昌忠回憶說,當年為能及時而有保證地報道籃球比賽新聞,他們要先拍一組籃球隊賽前合影的照片,再努力抓拍場上的動作。抓拍如果不成功,就用合影照片。

盡管困難重重,但《新體育》的攝影記者“把吃苦、刻苦從行動變成習慣”,敢于挑戰(zhàn),樂于實踐。中央美術(shù)學院畢業(yè)的陳雷生被稱為“海陸空”體育攝影家,從天上拍到水下,從北國拍到南疆。當年,五機重疊編隊飛行成為我國航空界的首創(chuàng)杰作。為了記錄下這一壯觀圖景,老陳登上一架雙座教練機,圍繞著無動力滑翔機上下盤旋,高速中抓拍。遇到氣流,飛機劇烈顛簸,轉(zhuǎn)彎時離心力很大,那種難受一言難盡。為了拍得真切,老陳索性打開座艙蓋,強風迎面打來,掛在脖子上的相機猛然兜起,打得他牙床出血。他努力撐住肢體,鎖定目標,終于抓到五機重疊編隊的精彩鏡頭。行家們說,這個場面在國際上尚未見到。

1959年,毛主席、劉少奇、賀龍等在中南海觀看世界冠軍匯報表演——鄭永聚攝

1959年,八一男籃對捷克隊的友誼賽——高明攝

1956年,陳鏡開九破世界紀錄——劉東鰲攝

《金牌的壓力》獲1993年全國新聞攝影大賽體育類金牌。攝影楊昌忠。

跨越冰裂縫——陳雷生攝

1960年,中國登山隊進軍珠穆朗瑪峰,老陳主動請纓,隨隊采訪。當?shù)堑胶0?800米時,他的心跳達每分鐘100多下,走起路來不能說話,吃不下東西,也排不出東西,肚子鼓鼓的。大風吹打著百孔干瘡的帳篷,低矮的帳篷又拍打著他的臉,睡覺時像被人捏住鼻子,常被嗆醒。行軍中,他背著30多斤的重物,為了拍照,常要快快離開隊伍,再急急追上隊伍,路比大家走得多,體力消耗也極大。兩次行軍下來,人瘦得膝蓋比腿都顯粗。就這樣,老陳拍出大量精彩而又獨家的歷史畫面。

在推動新中國體育攝影事業(yè)發(fā)展、人才培養(yǎng)和理論創(chuàng)新方面,《新體育》也發(fā)揮了積極作用。上世紀八九十年代,《新體育》首開體育攝影理論性專欄《體育攝影》,圖文相配,生動闡釋,持續(xù)五六年。八十年代,《新體育》主要發(fā)起策劃了中國體育攝影十佳評選。第一屆評選中,將新中國成立之前的體育圖片納入其中,第二屆評選又加入全國業(yè)余攝影作品。在眾多的全國大型體育攝影比賽和評選活動中,《新體育》都是主辦或策劃單位……

楊昌忠一直致力于體育攝影的理論突破和實踐探索。人們習慣認為,抓拍瞬間動作是體育攝影出彩的關(guān)鍵,而老楊把研究視角放在力求圖片深度,反映現(xiàn)實問題上,從易拍照片中挖出新意來。第七屆全運會女子飛碟射擊決賽中,四名世界冠軍代表不同省份爭奪一枚金牌,其中有曾打破世界紀錄的老將巫蘭英,有戰(zhàn)勝過男子選手的奧運冠軍張山。打到最后,四人成績不相上下。攝影記者們幾乎都是在選手舉槍射擊時才扣動快門,而老楊經(jīng)過事先采訪,四次現(xiàn)場觀察,最終捕捉到四個人上場前持槍而立,神情凝重的場面,兩次扣動快門。這張名為《世界冠軍的壓力》的照片在《新體育》發(fā)表后,引起很好反響,被《人民日報》等多家大報刊載。時任國家體委主任伍紹祖賽后談及全運會問題時,還特別提到這張照片。這個作品被全票評選為當屆全運會最佳攝影作品一等獎。

很長一段時間,《新體育》專設(shè)一個重要部門一攝影部,人員最多時有8個,甚至多于其他一些部門,既有記者,也有編輯和資料人員。著名女排國手梁艷退役后就在這里工作過,入選全國體育攝影十佳的孫文志、韓力等都是這個部的精兵強將,其中多人獲得國內(nèi)國際體育攝影大獎。楊昌忠更是拍攝了中國體育46個項目的世界冠軍和破世界紀錄者1000多人次。

《新體育》反對把圖片當作配文使用,而是作為重要內(nèi)容之一,每期雜志的用圖量在100多張,時常增加圖片版。每月例行的選題會上,攝影部同文字部門一樣,也須提出選題和制作方案,尤其是封面封底和中心插頁照片,更是總編輯的關(guān)注重點,有的照片拍攝要提前一兩個月做準備。許多獨幅中插照片被讀者取下,貼在床頭墻上,或收藏紀念。此外,《新體育》還曾擁有一支龐大的專業(yè)和業(yè)余攝影通訊員隊伍,遍及全國和港澳臺地區(qū)。

70年彈指一揮間,《新體育》的圖片作品無論在新中國體育事業(yè),還是新聞出版事業(yè)上,都留下濃墨重彩的一筆,幾代體育攝影記者嘔心瀝血擷取的無數(shù)精彩一瞬,變成閃亮難忘的歷史永恒。

——評《休閑體育》