我與《新體育》

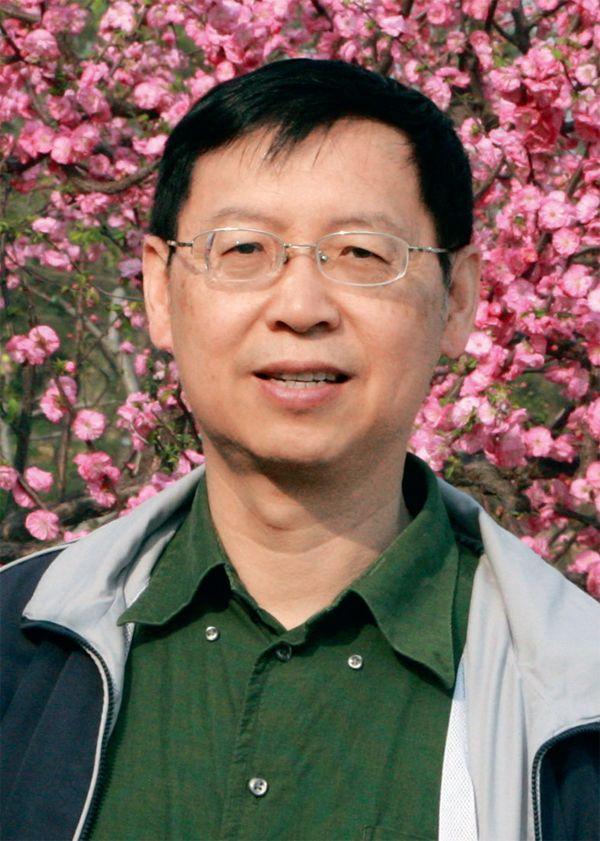

劉小明

1979年,我報(bào)考中國(guó)社會(huì)科學(xué)院新聞研究生,需要準(zhǔn)備各門科目復(fù)習(xí)和考試,并要多練習(xí)文章寫作,尤其是新聞?lì)}材寫作。當(dāng)時(shí)我計(jì)劃寫一篇籃球教練陳文彬的人物通訊,5000字左右。初稿完成后,送到哪里發(fā)表呢?我想到了最喜歡看的《新體育》雜志,它是那個(gè)時(shí)期為數(shù)不多、廣受讀者歡迎的大眾期刊之一。我喜愛(ài)體育,從小學(xué)就自費(fèi)訂閱《體育報(bào)》和《新體育》雜志。

陳文彬是我崇拜的一名籃球教練,從1955年至1965年擔(dān)任國(guó)家男籃主教練,培養(yǎng)了錢澄海、楊伯鏞、張光祿等一大批優(yōu)秀國(guó)手。上世紀(jì)60年代,他曾率領(lǐng)中國(guó)男籃達(dá)到了歷史上第一個(gè)高峰期,戰(zhàn)勝過(guò)多支東歐男籃勁旅,奪得過(guò)社會(huì)主義國(guó)家友軍籃球賽冠軍。1979年年初,陳文彬在國(guó)內(nèi)一次籃球比賽中指導(dǎo)北京男籃,贏得一場(chǎng)扣人心弦的勝利,卻在終場(chǎng)哨響之際突發(fā)心臟病,倒在他畢生熱愛(ài)的籃球場(chǎng),年僅48歲。

寫這篇文章,我是很下了一番功夫的。我知道新聞?dòng)浾卟蓪憟?bào)道和作家創(chuàng)作小說(shuō)散文不一樣,要真實(shí)客觀,占有大量第一手素材,不能憑想象編故事。那時(shí),我還在北京內(nèi)燃機(jī)總廠上班,只能利用業(yè)余時(shí)間跑材料,花了一個(gè)多月采訪陳文彬的愛(ài)人、女兒、哥哥(時(shí)任北京市體委體工大隊(duì)黨總支書記),還采訪了他的隊(duì)員和教練同行,如張衛(wèi)平、白金申等十多人。寫好通訊后,我用掛號(hào)信寄給了《新體育》編輯部,隨后就盼著回復(fù)。左等右等一個(gè)月過(guò)去,沒(méi)有消息,直到發(fā)信快兩個(gè)月的時(shí)候,終于收到編輯的復(fù)信。信上說(shuō),這篇通訊文章材料比較充實(shí),但文字組織得不好,文章結(jié)構(gòu)較亂,讓我重新改寫。我反反復(fù)復(fù)修改了兩三遍,直到收到研究生錄取通知書,文章還是沒(méi)有達(dá)到編輯滿意的程度。

研究生開課后,盡管課程緊張,我仍不甘心稿子被“槍斃”,繼續(xù)抽空修改。我先找到考上北京大學(xué)新聞專業(yè)的小學(xué)同學(xué)汪大昭幫忙出主意,改稿子,后又去請(qǐng)教《新體育》的名記者傅溪鵬及何慧嫻,聽取他們?nèi)绾胃暮酶遄拥囊庖?jiàn)。幾番修改之后,這篇通訊文章終于刊載于《新體育》雜志,這也是我在正式刊物發(fā)表的第一篇作品。

由于這段經(jīng)歷,我深深體會(huì)到《新體育》編輯對(duì)稿件要求之高,選用之嚴(yán)格,也感受到做新聞?dòng)浾叩牟灰住_@可以說(shuō)是我邁入記者隊(duì)伍的第一課。

十幾年后,我又應(yīng)約采寫了一篇中國(guó)女籃年輕教練李亞光的通訊,記敘他率領(lǐng)女籃姑娘在國(guó)際賽場(chǎng)戰(zhàn)勝?gòu)?qiáng)手獲佳績(jī),文章一氣呵成,文筆老練了許多,順利通過(guò)編輯的審核,很快刊載在《新體育》上。

《新體育》對(duì)稿件和圖片都選用嚴(yán)格,圖為當(dāng)年總編室在進(jìn)行集體討論。

——評(píng)《休閑體育》