針灸推拿聯(lián)合康復訓練對腦梗死偏癱恢復期患者的臨床治療效果分析

張志紅

(廣東省英德市中醫(yī)院 廣東 英德 513000)

腦梗死是我國老年人群的常見病,主要由于腦供血不足導致腦組織缺血性壞死引起,大多數(shù)患者發(fā)病后可出現(xiàn)語言、肢體功能的障礙,對患者的生活質(zhì)量造成嚴重的影響[1]。該病的治療除超早期溶栓等治療外,在發(fā)病急性期還可使用中西醫(yī)結(jié)合方法盡快恢復患者的神經(jīng)、運動功能,提高患者的治療效果,保證其康復后的生活質(zhì)量[2]。本文通過觀察100 例腦梗死偏癱恢復期患者的臨床治療效果,針對針灸推拿聯(lián)合康復訓練對腦梗死偏癱恢復期患者的臨床治療效果進行分析,現(xiàn)將研究結(jié)果做如下敘述。

1. 資料和方法

1.1 一般資料

本次的研究對象為我院收治的腦梗死偏癱恢復期患者,研究對象收集時間段為2017 年8 月—2019 年10 月,研究對象收集例數(shù)為100 例。將所有患者隨機分為觀察組(n=50)和對照組(n=50),兩組患者具體情況如下:

觀察組中,男性患者32 例,女性患者18 例;年齡最小54 歲,最大76 歲,平均年齡(66.4±3.5)歲;病程3-10 日,平均病程(5.9±0.7)日;左腦病變24 例,右腦病變21 例,腦干病變5 例。

對照組中,男性患者33 例,女性患者17 例;年齡最小53 歲,最大77 歲,平均年齡(66.3±3.6)歲;病程2 ~9 日,平均病程(5.8±0.6)日;左腦病變23 例,右腦病變20 例,腦干病變7 例。

兩組患者的性別、年齡、病程及病變部位等基線資料的差異不顯著(P >0.05),可以進行比較。

1.2 納入和排除標準

1.2.1 納入標準

①符合我國腦血管會議制定的腦梗死診斷標準,目前處于腦梗死偏癱恢復期,但病情未繼續(xù)進展;②年齡≥50 周歲;③經(jīng)倫理委員會批準,患者和家屬了解本次研究內(nèi)容,并簽署知情同意書。

1.2.2 排除標準

①合并有腦出血、顱內(nèi)靜脈血栓;②雙側(cè)肢體癱瘓;③心臟病、肝腎功能嚴重異常、肺部感染;④既往有語言、認知等障礙,無法配合研究。

1.3 方法

兩組都接受相同的基礎治療。對照組實施康復訓練,康復治療師根據(jù)患者的病情、身體等情況制定有針對性的康復訓練方案。在恢復期治療期間,康復治療師應根據(jù)患者的具體情況指導其進行肢體被動訓練、臥位平衡訓練、坐姿訓練、腰腹肌主動訓練、健側(cè)肢體主動訓練、站位平衡訓練、走路訓練、單腿站立訓練、上下樓梯訓練等[3],訓練應遵循循序漸進的原則,運動方式由被動到主動,運動量由小到大,以患者耐受為度。除進行運動康復訓練外,還應指導患者進行吃飯、穿衣及個人衛(wèi)生訓練等[4]。觀察組在對照組基礎上增加針灸推拿,主要內(nèi)容有:①針灸。針灸主穴為血海穴、曲池穴、足三里穴、太沖穴、風市穴、臂儒穴、三陰交穴、肩鶻穴等,臨床應用時需根據(jù)患者具體癥狀辨證選擇,吞咽功能障礙患者加用通里穴、啞門穴,失語、口眼歪斜患者增加內(nèi)關(guān)穴、廉泉穴[5]。選擇合適針灸用針刺入患者穴位內(nèi),得氣后行轉(zhuǎn)捻補瀉法,每隔10min 捻1 次,留針30min,1 日1次。②推拿。推拿主穴為肩鶻穴、手三里穴、曲池穴、臂膈穴等,實施推拿的方向以逆向經(jīng)絡方向為主,推拿方式為搓、揉、抖、按等[6]。對梁丘穴足與三里穴、血海穴與膝眼穴等進行對稱按摩;推拿后,使用紅外線治療儀照射15min,1 日1 次。兩組均持續(xù)干預1 個月。

1.4 觀察指標

根據(jù)美國國立衛(wèi)生研究院研制的《卒中量表》(NIHSS 評分)分別評估兩組患者干預前后神經(jīng)功能缺損情況,得分越高提示患者神經(jīng)功能缺損越嚴重。

采取《簡化運動功能評分法》(Fugl-Meyer 評分)評估兩組患者干預前后肢體運動功能情況,得分越高提示運動功能越好。

根據(jù)《生活質(zhì)量綜合評定全卷評分表》(GQOLI74 評分)分別從軀體功能、心理功能、社會功能及物質(zhì)功能等四方面對兩組患者干預前后的生活質(zhì)量進行評分,每一項滿分為100 分,分數(shù)越高提示患者此項功能越好。

根據(jù)《中藥新藥臨床研究指導原則》對兩組患者的干預效果進行評價,分為顯效、有效和無效三個等級,總有效率=(顯效病例數(shù)+有效病例數(shù))/總病例數(shù)×100%。干預后,患者的癥狀、體征有明顯改善或基本消失,肢體功能基本恢復正常,評為顯效;干預后,患者的癥狀、體征有所好轉(zhuǎn),肢體功能有一定提高,評為有效;干預后,患者的癥狀、體征及肢體功能沒有明顯變化,甚至有所加重,則評為無效。

1.5 統(tǒng)計學方法

采用統(tǒng)計軟件SPSS21.0 對上述數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析,計量結(jié)果使用“均值± 標準差” 表達,運用t 值檢驗;計數(shù)結(jié)果使用“百分比” 表達,運用卡方值檢驗;結(jié)果顯示為P<0.05 時,說明對比有統(tǒng)計學意義。

2. 結(jié)果

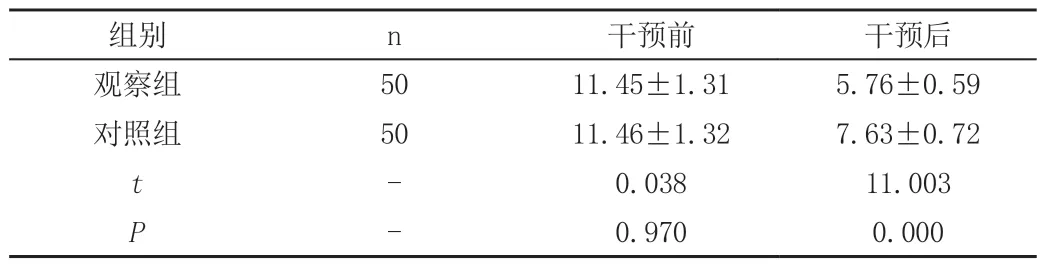

2.1 兩組患者干預前后NIHSS 評分的比較

干預前,觀察組NIHSS 評分與對照組差異不顯著,P>0.05。干預后,觀察組NIHSS 評分顯著低于對照組,P<0.05,見表1。

表1 對比干預前后NIHSS 評分(±s,分)

表1 對比干預前后NIHSS 評分(±s,分)

組別 n 干預前 干預后觀察組 50 11.45±1.31 5.76±0.59對照組 50 11.46±1.32 7.63±0.72 t-0.038 11.003 P-0.970 0.000

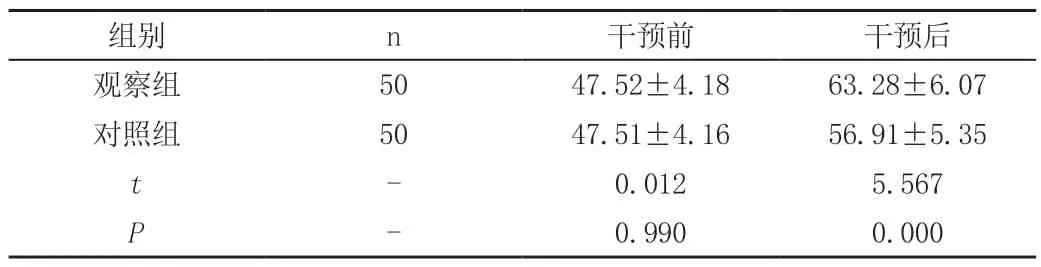

2.2 兩組患者干預前后Fugl-Meyer 評分的比較

干預前,觀察組Fugl-Meyer 評分與對照組Fugl-Meyer 評分差異不顯著,P>0.05。干預后,觀察組Fugl-Meyer 評分顯著高于對照組,P<0.05,見表2。

表2 對比干預前后Fugl-Meyer 評分(±s,分)

表2 對比干預前后Fugl-Meyer 評分(±s,分)

組別 n 干預前 干預后觀察組 50 47.52±4.18 63.28±6.07對照組 50 47.51±4.16 56.91±5.35 t-0.012 5.567 P-0.990 0.000

2.3 干預前后兩組患者GQOLI74 評分的比較

干預前,兩組GQOLI74 評分差異不顯著,P>0.05。干預后,觀察組GQOLI74 評分顯著高于對照組,P<0.05,見表3。

表3 對比干預前后兩組患者GQOLI74 評分(±s,分)

表3 對比干預前后兩組患者GQOLI74 評分(±s,分)

組別 n 軀體功能 心理功能 社會功能 物質(zhì)功能干預前 干預后 干預前 干預后 干預前 干預后 干預前 干預后觀察組 50 41.38±4.06 58.42±5.26 42.26±4.23 60.35±5.92 41.34±4.05 63.24±6.28 40.95±3.81 55.62±5.64對照組 50 41.36±4.05 49.76±4.31 42.27±4.25 51.27±4.99 41.33±4.04 52.63±5.01 40.96±3.83 47.37±4.51 t-0.025 9.005 0.012 8.293 0.012 9.339 0.013 8.078 P-0.980 0.000 0.991 0.000 0.990 0.000 0.990 0.000

2.4 兩組患者干預后總有效情況的比較

干預后,觀察組總有效率顯著高于對照組(P<0.05),見表4。

表4 對比兩組患者干預后總有效情況[n(%)]

3. 討論

腦梗死發(fā)病較急,疾病進展比較迅速,病死率和致殘率都比較高,容易引起偏癱等并發(fā)癥,對患者的生命安全和生活質(zhì)量有重大的影響,如果治療后沒有及時進行康復訓練,預后效果將大打折扣,患者日常生活能力較低,給家庭帶來沉重的經(jīng)濟、心理負擔[7]。

西醫(yī)認為,腦梗死患者出現(xiàn)偏癱主要由于腦部神經(jīng)損傷,無法正常傳遞生理信息引起,而患者的四肢則無任何損傷。康復訓練通過對肢體進行被動、主動的活動,使肌肉保持正常的活力,維持正常的肌張力,避免出現(xiàn)肌肉萎縮,導致廢用綜合征[8]。中醫(yī)將腦梗死納入“中風” 范圍,主要病因病機為氣血逆亂、腦脈痹阻或血溢于腦,導致患者肢體的功能受到限制,生活無法自理,治療需要疏通經(jīng)絡,恢復腦部正常供血、供氧。針灸推拿是臨床常見的中醫(yī)外治手段,以中醫(yī)經(jīng)絡學說為基礎,通過體表刺激相應穴位達到治療疾病的目的。針灸在不同的穴位選擇不同的針刺方式、力度,能夠產(chǎn)生不同作用,從而恢復神經(jīng)的功能,促進患者各項活動能力的恢復[9]。推拿與針灸的作用相似,能舒經(jīng)通絡,使氣血運行恢復正常,促進器官的恢復和肢體能力的改善。

患者治療過程中,針灸推拿通過刺激患者腦部神經(jīng)元細胞,恢復其正常生物活性,恢復患者對四肢的調(diào)控,而康復訓練具有鞏固和加強患者肢體的活動能力的作用,能有效回應大腦發(fā)出的調(diào)控指令,從而保證機體活動功能的恢復,臨床治療效果良好[10],能促進患者疾病的恢復,改善預后,進而提高患者的生活質(zhì)量。

總而言之,對腦梗死偏癱恢復期患者應用針灸推拿聯(lián)合康復訓練的效果明顯,能有效地恢復患者神經(jīng)功能缺損,提高其肢體運動功能情況,對患者的生活質(zhì)量有積極的作用。