溫州氣象科普需求調查及品牌化發展思考

林建忠,潘永地

氣象災害對社會經濟和人民生活造成的重大影響,需要提高公眾氣象防災避險常識,因地制宜地進行專項氣象災害防御的氣象科普教育[1-6]。立足溫州氣象災害多發頻發、地形地貌復雜多樣、氣象變化影響敏感等基本市情,緊緊圍繞溫州經濟社會發展和防災減災需求,以“智慧氣象”為抓手,建設全國市地級“防災減災+智慧氣象”示范城市為契機,調查了解公眾對氣象科普的需求,加快推進氣象科普工作,全面提高廣大群眾對于氣象科普工作的重視程度,進一步加大人們對于防災減災、災害預警等的避免意識,進一步提升人們的自救水平,推進和諧社會建設。

1 溫州氣象科普現狀與需求調查分析

調研對象為氣象“四員”隊伍、氣象服務監督員、社區居民、學校學生、政府機關和網上公眾調查等,共收回調查問卷482份,通過座談會收集到39條意見建議。

1.1 在氣候變化背景下極端天氣氣候事件頻繁發生,對災害性天氣信息的正確防范是氣象科普的重點

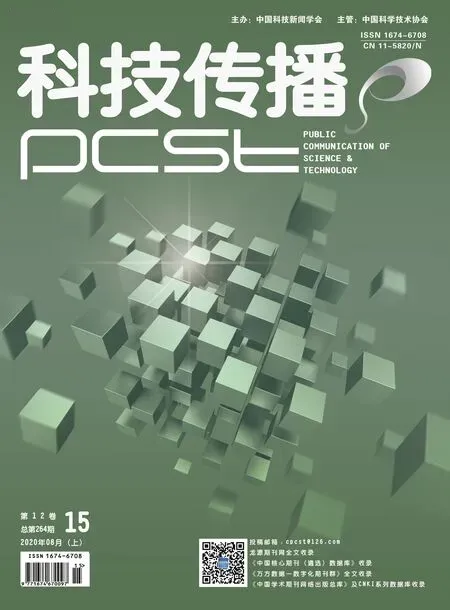

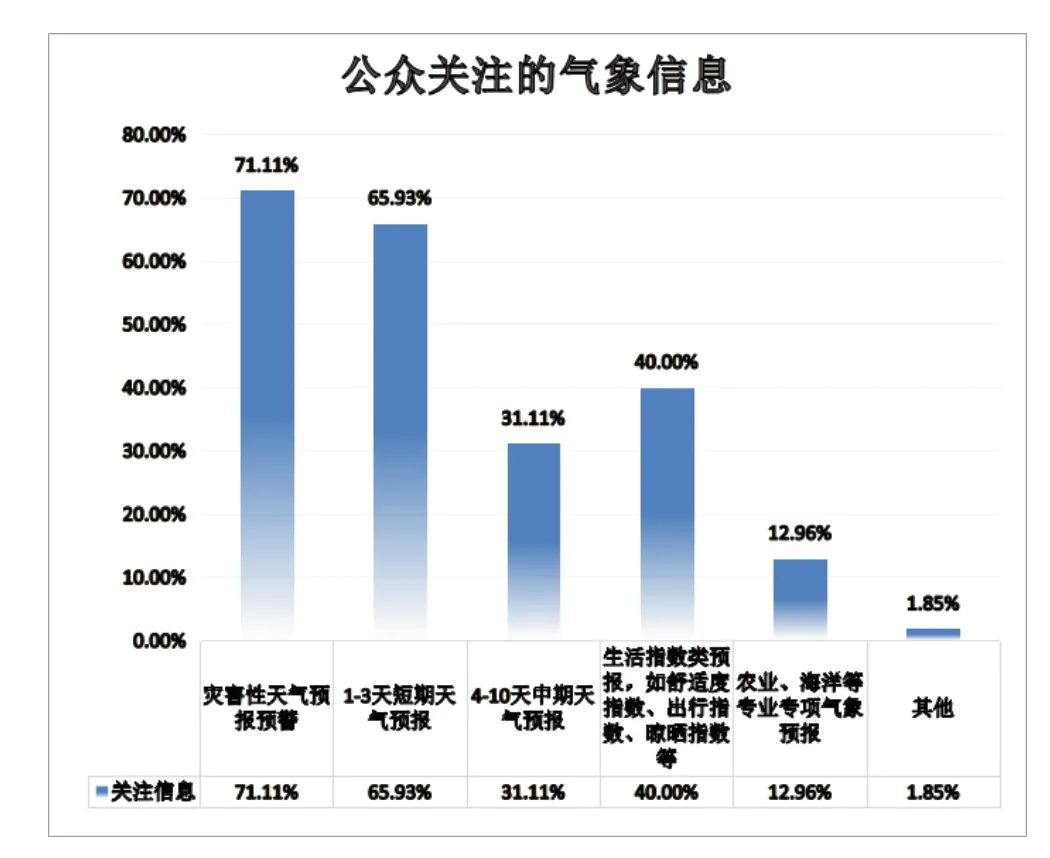

溫州“溫潤之州”,國內氣候最適宜居住的城市之一,氣候資源和大氣環境比較優勢非常明顯,氣溫適宜、冬暖夏涼;雨水、風能等氣候資源豐富;霧霾天氣呈現逐年向好趨勢;負氧離子濃度排全省前列,空氣“清新”。溫州雖然氣候資源豐富,但氣象災害影響也很嚴重,有臺風暴雨重發之災,雷電大風頻發之害,高溫洪澇易發之憂,大霧凍害常發之患,處在中國乃至全球災害高災害風險區域,氣象及其次生災害占自然災害損失的90%以上。受典型季風性氣候的影響,氣象災害呈多樣性,除沙塵暴以外,其余14種氣象災害都有發生。登陸臺風強度增強,嚴重影響臺風增多。新中國成立以來共有21個臺風登陸溫州,年均0.3個,其中12級以上登陸臺風20世紀90年代之前是年均0.15個,90年代之后是年均0.25個;另外,嚴重影響臺風,90年代以前是年均0.54個,90年代之后是年均0.61個,近10年達到年均0.73個。梅汛期雨季雨量、暴雨日數呈雙增趨勢。對1971年以來市區及各縣的梅汛期暴雨次數進行了統計,全市年均出現11.7次暴雨。其中90年代之前年均8.8次,90年代之后年均有13.6次,而且各個縣的梅汛期平均暴雨日數較90年代之前均有增多。據2010年以來的雷電監測分析,溫州地區的閃電總數呈現出逐年增多趨勢。雷雨大風等突發強對流天氣具有局地性強、來勢猛、破壞力大、預防難度大等特點,容易造成工地、工棚等簡陋建筑倒塌,甚至引發人員傷亡。溫州經濟社會快速發展,極端氣象災害易引發地質、環境、農業等次生災害、安全事故,成為很多災害和突發事件的“源頭”。如監測不到位、預報不準確、防范不及時、應對不科學,往往會引起一系列連鎖反應,對科學防災減災帶來了更大的挑戰。溫州氣象災害的特征和影響的嚴重性與調查中公眾對災害性天氣的關注度是相吻合的,公眾對災害性天氣的關注度也是最高的,達71.11%(圖1)。認為對工作和生活影響最大的災害性天氣是臺風、暴雨和強對流天氣,達89.26%,除學生群體外其他群體達到97%以上(圖2)。所以加強應對氣候變化、防御災害知識的科普宣傳工作,讓公眾了解和掌握更多的氣象防災減災、趨利避害知識,有助于全面提高氣象科學知識的社會普及程度,增強公民氣象科學素養和氣象防災自救能力。

圖1 公眾關注的氣象信息

圖2 氣象災害對工作生活影響度調查

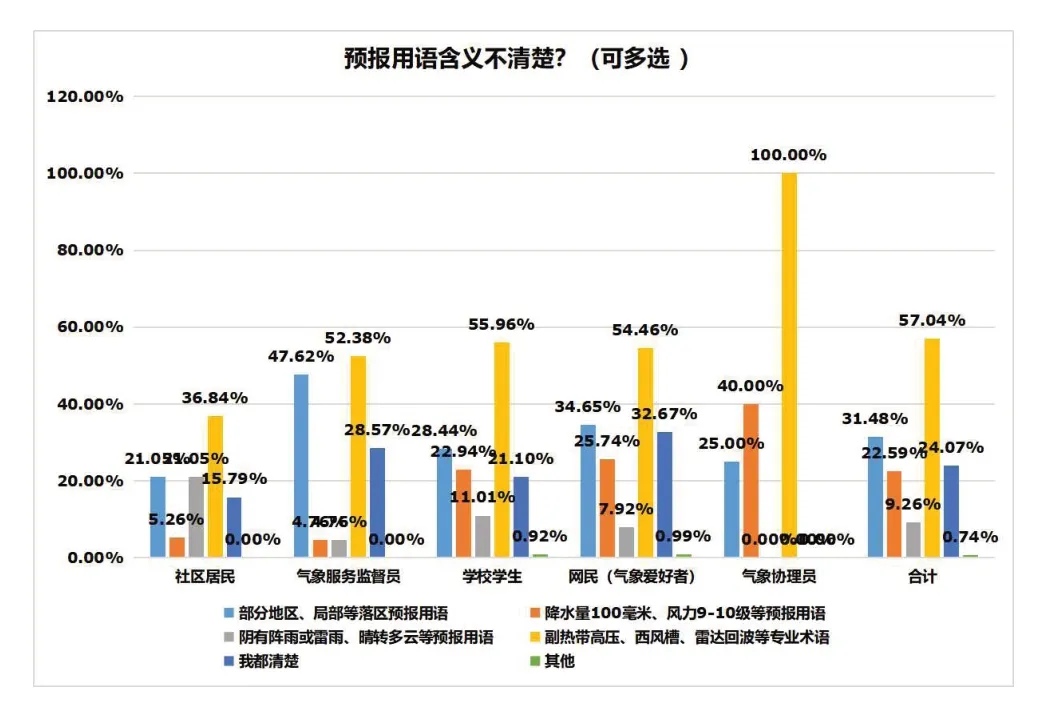

1.2 氣象專業術語太多影響公眾的理解,讓“預報用語更貼近生活、通俗易懂”是科普宣傳的關鍵和方向

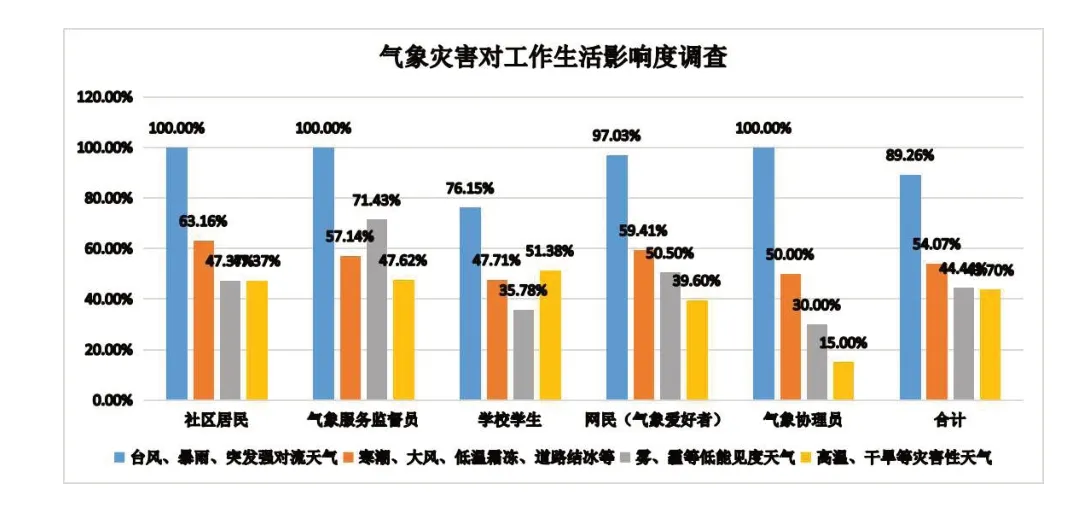

溫州全市氣象部門共有干部職工241人(其中溫州市本級107人)。全額撥款地方氣象機構10個,地方事業編制52名。高學歷人才居多,本科以上占80.3%,中高級職稱人員占比高,占53.2%。氣象預報預測越來越準確、精細、智能,24小時短期預報準確率85%以上,1~3天預報準確率達81%以上,業務產品和服務產品加工形成5大類243種。同時積極加強媒體合作,想盡一切辦法讓氣象信息走進千家萬戶,微博、微信粉絲數共計67萬;開發和推廣智慧氣象、臺風預警碼等手機“兩微一端”;氣象短信定制用戶數221萬,平均每天1多萬人次撥打氣象咨詢電話;“溫州臺風網”用戶遍布全國及世界20多個國家和地區,2019年臺風“利奇馬”影響期間總訪問量超過1 400萬,創歷史新高;臺風視頻直播,關注點贊人數第一小時超過10萬。在取得這些成績的同時,調查中也發現一些存在的局限性,調查結果顯示,除了目前的氣象服務,生活氣象和氣象科普是公眾最希望獲得的氣象信息,52.2%的公眾希望能更多的了解氣象科普信息(圖3),氣象協理員、氣象服務監督員和氣象愛好者等和氣象工作聯系密切的群體對氣象科普知識需求排前三。公眾認為氣象服務應該在百姓生活、交通出行、農業生產、旅游和災害防御等領域發揮作用,這些領域的氣象防災減災知識是今后科普的重點方向。而同時有57.04%的公眾對副熱帶高壓、西風槽、雷達回波等專業術語含義不清楚(圖4)。

圖3 公眾對氣象信息側重點需求調查

圖4 公眾對預報用語等氣象知識的掌握度調查

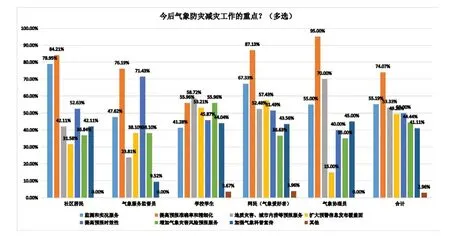

調查對象中和氣象部門聯系密切的協理員竟然是100%對這些專業術語含義不清楚,雖然調查對象可能存在一定的偶然性和誤差,但同時也反映出氣象專業術語的科普任重道遠;同時對部分地區、局部等落區預報用語感覺困惑。調查人員認為今后氣象防災減災重點任務中應加強氣象科普宣傳工作(圖5),氣象協理員和學生群體對氣象科普的需求更盛。

圖5 氣象防災減災工作的重點

1.3 氣象科普知識需求旺盛,創新宣傳方式是氣象科普的核心

與其他部門相比,氣象服務有著其自身的特殊性:第一,公共氣象服務具有“受眾的廣泛性和群眾評判的權威性”特征,這對如何提高氣象服務的社會滿意度帶來更為嚴峻的挑戰。一方面,氣象服務是服務對象最為廣泛的公共產品,人人都是服務對象,也是預報質量的權威評判者,對公共氣象服務的監督、評價、考量無所不在。另一方面,氣候變化背景下極端天氣氣候事件呈現出發生頻率更高、預測預報更難、影響時間更長、破壞強度更強、造成損失更大的新趨勢、新特點,往往導致社會對公共氣象服務的期望值與氣象服務的現實能力差距越來越大。第二,公共氣象服務具有“服務的間接性”特征,氣象產品的傳播接收很大程度取決于通信網絡、公共媒體等基礎設施建設和部門相關職責履行情況,產品的應用很大程度上取決于氣象與各行各業的廣泛合作程度,服務效益的發揮很大程度取決于全社會接收、理解、應用氣象的能力和水平。第三,公共氣象服務具有信息價值的“斷崖式暴跌”特征,超過時效的氣象監測預報產品的社會經濟價值暴跌,并可能誤導社會公眾,這對公共氣象服務產品的時效性、發布的及時性、傳播的廣泛性提出了極高的要求。而同時氣象工作是專業性很強的工作,氣象部門又是相對封閉的部門,有關部門及社會民眾對氣象工作的了解不是很全面,所以更需要我們加強氣象科普宣傳,爭取各有關部門和社會各界對氣象工作的理解和支持,讓溫州社會各界了解氣象、關心氣象、支持氣象,為氣象工作營造更好的社會環境。

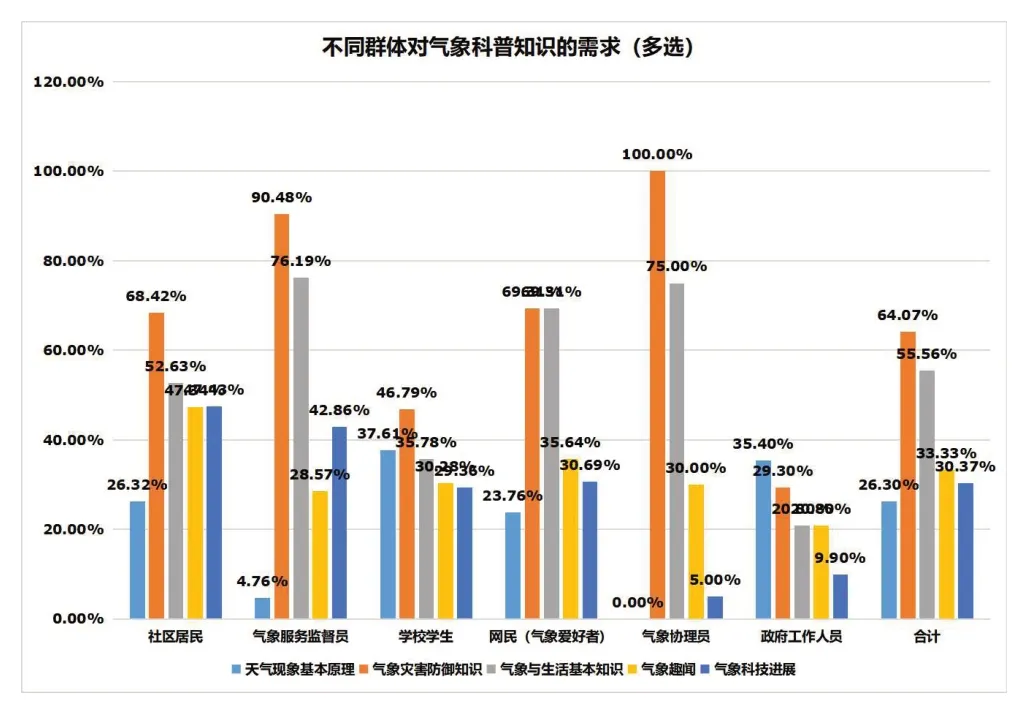

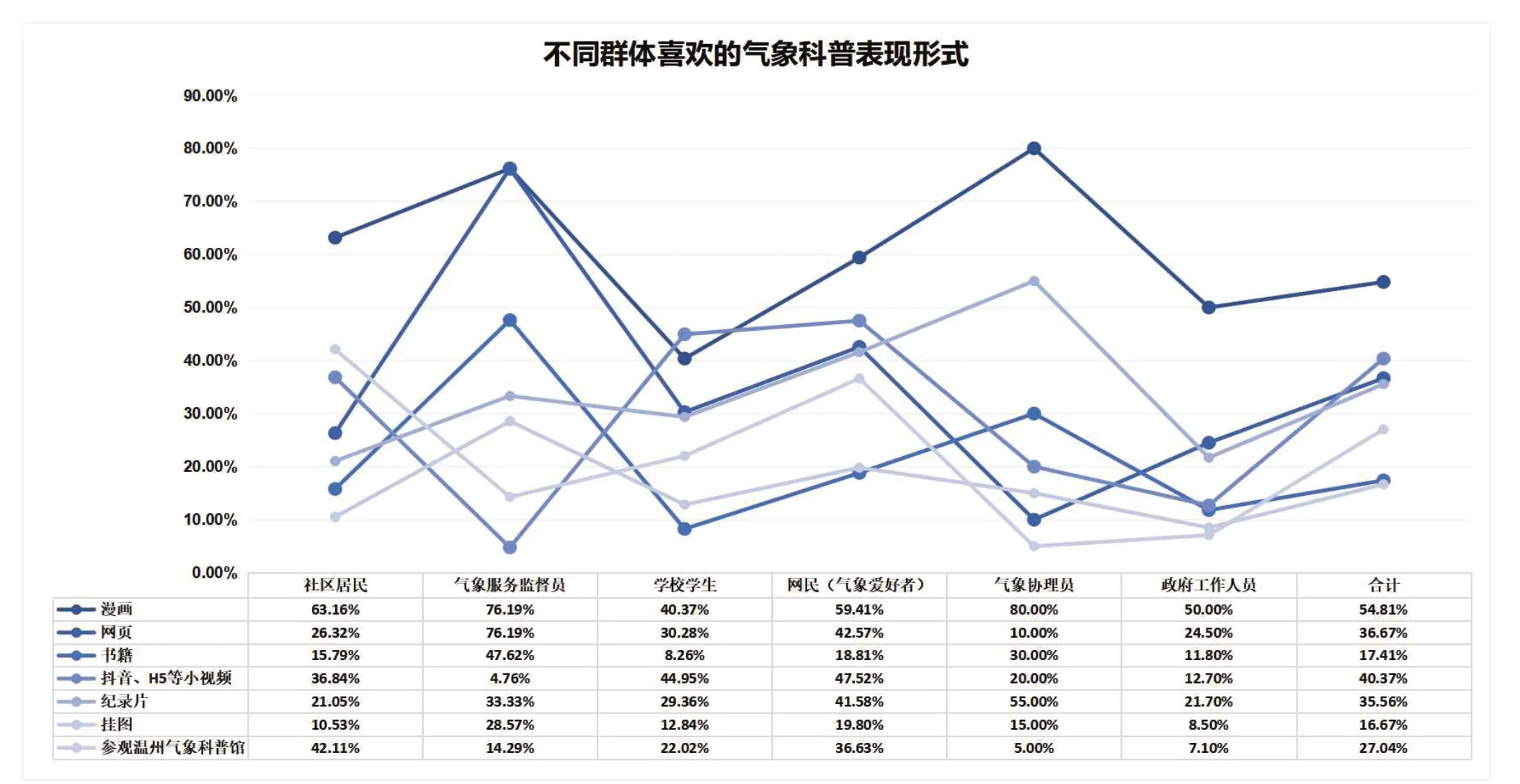

從這次調查統計結果分析,公眾喜歡的科普知識排序位于前二的是氣象災害防御、生活氣象知識(圖6)。喜歡的科普方式排序伴于前五的是漫畫、網頁、紀錄片、抖音、H5等小視頻(圖7),相比傳統科普宣傳方式大眾更喜歡新穎的宣傳方式,所以不斷創新宣傳方式是今后氣象科普的核心。在這次調查中,發現大眾選擇溫州氣象科普館了解氣象的比重不大,僅占27.0%,今后需要進一步發揮預警中心大樓業務平臺和科普館的作用,邀請更多新聞媒體和公眾參觀考察氣象工作。

圖6 不同群體對氣象科普知識的需求

2 溫州氣象科普品牌化發展建議

溫州氣象災害特別是臺風多發頻發,公眾對氣象科普需求大,為氣象科普工作發揮作用、更好地為防災減災提供了很大的舞臺,特別是2019利奇馬臺風之后,如何補齊氣象的短板成為重點推進的問題之一。溫州市氣象防災減災中心大樓的建成投用,為氣象科普館建設提供了良好的硬件基礎,2萬平方的大樓,在全國市地一級也是數一數二的。溫州擁有上海臺風所溫州聯合實驗室、院士工作站兩大氣象科技創新平臺,這在全國市地一級也是不多見的,這為推進氣象科技創新和人才隊伍搭建了重要的平臺。這些優勢,為溫州氣象科普品牌化發展提供了基礎優勢。

2.1 圍繞校園氣象科普教育“示范市”建設,推進校園氣象科普品牌化發展

圖7 不同群體喜歡的氣象科普表現形式

圍繞溫州校園氣象科普教育“示范市”建設,繼續積極推進全市中小學氣象科普教育基地建設,各縣(市、區)至少建成1個全國氣象科普教育基地、2個省級校園氣象科普教育基地、4個市級校園氣象科普教育基地。蒼南縣以防御臺風為特色,建成全國首個校園氣象科普教育示范縣,通過以點帶面、示范引導的方式,整合各類資源,構筑城鄉綜合減災服務平臺,形成政府為主導、制度為支撐、學校為平臺的城鄉綜合減災格局,力爭學校氣象科普教育方面取得顯著成效,走在全省全市前列。

面向學校舉辦校園氣象科普培訓班,組建氣象學會校園氣象科普專業委員會,氣象與教育部門聯合開展氣象師資培訓,聯合開發氣象科普教育課本;繼續鼓勵和支持中小學校自辦校園氣象站,把校園氣象站建設與學校氣象科技教育相結合,創造性地開展校園氣象科普嘉年華、氣象知識競賽、寶貝報天氣、小小減災官科普大賽、氣象科普電影連連看、氣象研學之旅等多種活動,讓他們認識大自然、認識氣象災害的破壞力,通過“小手牽大手”提高全民防災減災意識。

聯合共青團、氣象局、教育局、少工委、氣象學會、青少年活動中心(青少年宮)舉辦“青少年氣象科普知識大賽”“校園氣象科普宣傳的手抄報、黑板報、卡通畫比賽”,普及氣象知識,增加青少年的應急知識儲備,提高青少年應對生活風險以及氣象災害的能力。

2.2 注重場館創新,打響氣象科普館品牌化發展

溫州氣象科普館坐落于氣象預警中心的二層,面積接近600m2,也是目前浙江省第一家綜合性大型氣象科普場館。整個氣象科普館共有大小展項10項,分為東部地球家園展區、中部綜合廳和西部3D影院廳三部分,主要包括溫州氣候特點、溫州氣象之最、氣象知識、氣象防災減災等內容,除了圖文展示外,還有視頻、VR體驗、游戲互動,3D影視等多種形式。溫州市氣象科普館已成為黨政領導視察指導、鄉鎮(社區)協理員等“四員”了解氣象、社會公眾接受氣象科普教育的重要場所。2018年初建成,每周日上午向公眾免費開放,每年接待量超萬人次。今后依托氣象科普館開展多種形式的氣象科普活動,辦成具有知識性、科學性、趣味性、實用性的場館,注重場館的創新,不斷推進氣象科普館延續發展。通過實地參觀體驗氣象科普知識、與工作人員近距離交流、體驗VR技術模擬災害性天氣現場、觀看3D氣象影片、虛擬氣象主持人客串一把天氣預報主持,溫州氣象科普館創建成全國氣象科普教育基地和省級學生教育實踐基地。

同時利用溫州大羅山風景區的多普勒雷達站現有場地,建設涵蓋地理等自然科學內容的氣象科普公園。探索與當地其他科研單位聯合將氣象科普公園建成一個集氣象、天文、地質、植物等多種學科的科普基地和攝影基地,每兩年組織氣象攝影愛好者進行氣象攝影比賽。

2.3 密切聯系群眾,開展主題性氣象科普傳遞活動品牌建設

結合溫州目前擁有“全國和諧社區建設示范社區”稱號的鹿城區南浦街道宏興社區、擁有“全國科普示范社區”稱號的溫州鹿城區洪殿社區的氣象科普示范區建設案例,探討氣象科普示范區品牌建設路徑。建設以自動氣象站為標志的科普園地,打造具有氣象特色的社區科普示范區。建設氣象科普長廊、氣象科普互動平臺,并配備氣象知識翻板等。針對城市社區居民對氣象與健康、氣象與生活等方面知識的關注,采取氣象專家咨詢、散發氣象科普宣傳材料、在新聞媒介開辟氣象專欄(專版、專題)等形式,及時將相關的氣象知識傳授給市民。

推進文化禮堂氣象科普示范點品牌建設。在全市1 011個文化禮堂培育“五有”文化禮堂氣象科普示范點,即有氣象信息傳播設施、有氣象科普專欄、有定期氣象科普活動、有氣象災害風險地圖、有氣象災害防御應急聯絡人員。氣象防災科普文化納入禮堂或村文化體育活動區展示內容或獨立建設氣象科普展區或展品,通過播放電影、科普講座、應急演練等方式提高村民防災減災能力,精心打造氣象科普為新農村建設提供科技支撐的服務品牌,滿足老百姓科普新需求。

創建“氣象科普大使”品牌活動案例,探討主題性氣象科普傳遞活動品牌的建設途徑,組成了一支高水平的氣象科普隊伍。該活動定位為“把握氣象需求,面向重點人群,創新科普手段,提升服務質量”,重點開展“氣象科普大使進社區”與“氣象科普大使進校園”兩項品牌活動。

2.4 以新媒體為媒介,積極打造個性化氣象科普品牌

隨著互聯網、大數據、區塊鏈、人工智能等信息技術飛速發展,大力推動以新媒體為媒介的便利化、體驗化、個性化的“互聯網+”氣象科普。結合溫州氣象“兩微一博”微信公眾平臺的建設實踐,探索新媒體時代的氣象科普特色品牌建設,打造圖解、卡通動畫(flash產品)、抖音、微視頻、游戲、VR、AR等新媒體氣象科普傳播新名片。通過手機網絡、移動媒體、車載電視等多媒體,傳遞面向不同季節、不同氣候條件的全面、多樣化、針對性的氣象科普信息,推出具有深度和樣式新穎的圖片、音視頻類科普作品。如利用氣象科研數據,研發交互性很強的“降水”flash產品,flash產品界面可以滑動不同的按鈕設置氣象、濕度等條件,設置完成后畫面就會出現該條件下可能出現的降水,包括冰雹、雨、雪、霰等,直觀生動,并且參與性強。同系列的還有雷電的形成、颶風、龍卷風破壞力等。加強虛擬現實技術、人機交互技術等在氣象科普宣傳上的應用,加快氣象科普知識在信息化社會的傳遞步伐,提升人們防災減災的意識和能力。