內鏡黏膜下剝離術治療食管早癌及癌前病變的預后及影響因素分析

王 菲 唐 勇 吳開玲 吳 浩 鄧 凱 凌 波 王曉燕

(1.重慶市永川區人民醫院,重慶 402160;2.四川大學華西醫院,四川成都 610041)

食管癌是臨床上常見的一種消化道惡性腫瘤,有較高的發病率和死亡率,嚴重影響患者的生命健康,對患者的危害性較大[1]。目前臨床上對于食管癌的治療效果一般。然而當食管癌處于早期或癌前病變時,如及時發現和進行治療,則可獲得顯著的療效。隨著內鏡、微創技術的發展,內鏡黏膜下剝離術的技術不斷成熟,對于食管早癌和癌前病變可以達到大部分的切除治療,其療效已獲得臨床上的廣泛認可[2]。但目前的研究中鮮有關于內鏡黏膜下剝離術治療食管早癌及癌前病變的遠期療效的系統報道,為此本研究以重慶市永川區人民醫院收治的食管早癌及癌前病變患者為研究對象,行內鏡黏膜下剝離術,觀察其遠期療效,并分析探討影響腫瘤復發的影響因素,結果如 下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇重慶市永川區人民醫院2012 年1 月至2015 年1 月收治的食管早癌及癌前病變患者175 例為研究對象,其中男性 91 例,女性 84 例,年齡 36 ~ 78 歲,平均年齡(58.65±12.41)歲。本研究經重慶市永川區人民醫院倫理學委員會批準。

1.2 納入及排除標準

納入標準:(1)患者經術前病理診斷為食管早癌或癌前病變[4];(2)患者術后切除病理組織進一步確診;(3)無手術禁忌證的患者;(4)患者術后能夠配合隨訪;(5)患者術前簽署知情同意書。

排除標準:(1)患者未接受進一步治療;(2)患者未行內鏡黏膜下剝離術治療;(3)隨訪指標不完善。

1.3 手術方法

所有患者均采用內鏡黏膜下剝離術進行手術治療,具體操作包括:(1)患者術前禁食、禁水8 h 以上,術前均進行全身深度麻醉。(2)術前用光學內鏡對患者食道、胃進行檢查,確定癌變部位的準確范圍、病灶大小,并進行標記。(3)手術進行時采用電刀對病變部位進行標記,標記點間隔2 ~3 mm,在標記的病灶外側采用含0.1%腎上腺素的甘油果糖或者透明酸鈉凝膠進行多點黏膜下注射,使注射后病灶抬舉良好。(4)當病變處黏膜隆起高度超過5 ~8 mm 時,可用電刀對病變黏膜進行環周切開至黏膜下層,在病灶下方沿黏膜下層間隙進行逐步的剝離操作,剝離過程中需反復進行黏膜下注射,并保持剝離層次在黏膜下層,最終以完整地切除病灶。(5)術后48 h 內禁食、禁水,給予抑酸藥進行黏膜保護治療,以及進行抗感染治 療。

1.4 評價指標

于治療后對患者的手術效果進行觀察評價,手術效果可以分為:(1)治愈性切除:即病變組織整塊切除,且切緣和基底處均未見癌細胞累及;(2)非治愈性切除:患者的癌變組織侵入黏膜下層,并有脈管及淋巴管的侵入,切口邊緣和基底部出現有癌變組織。(3)無法評估性切除:患者術中為多塊切除,難以恢復腫瘤組織的原形而無法進行療效評估。

對術后患者出現的并發癥進行統計觀察,以評價手術的安全性。并對術后患者進行為期2 年的隨訪觀察,觀察患者的生存率和腫瘤復發率,并對可能影響患者腫瘤復發的因素進行分析。

1.5 統計學分析

本研究的數據處理采用專業統計學軟件SPSS 21.0 進行統計分析,其中計數資料采用[例(%)]表示,采用χ2檢驗或Fisher 確切概率法;計量資料采用(x±s)表示,采用t 檢驗,P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 手術效果

175 例患者中有治愈性切除患者158 例,占比90.29%,非治愈性切除患者11 例,占比6.29%,療效無法評估患者6 例,占比3.43%。

2.2 術后并發癥

術后有8 例患者出現并發癥,發生率為4.57%,其中術后大出血患者3 例、肺部感染患者2 例、食管反流患者3例,以上8 例患者經對癥治療后均痊愈。

2.3 術后隨訪結果

對所有患者進行為期2 年的隨訪觀察,所有患者在隨訪期間均存活,生存率為100%;而隨訪過程中共有17 例患者復發,其中8 例再次行內鏡黏膜下剝離術,6 例行外科手術切除,3 例進行放療治療。

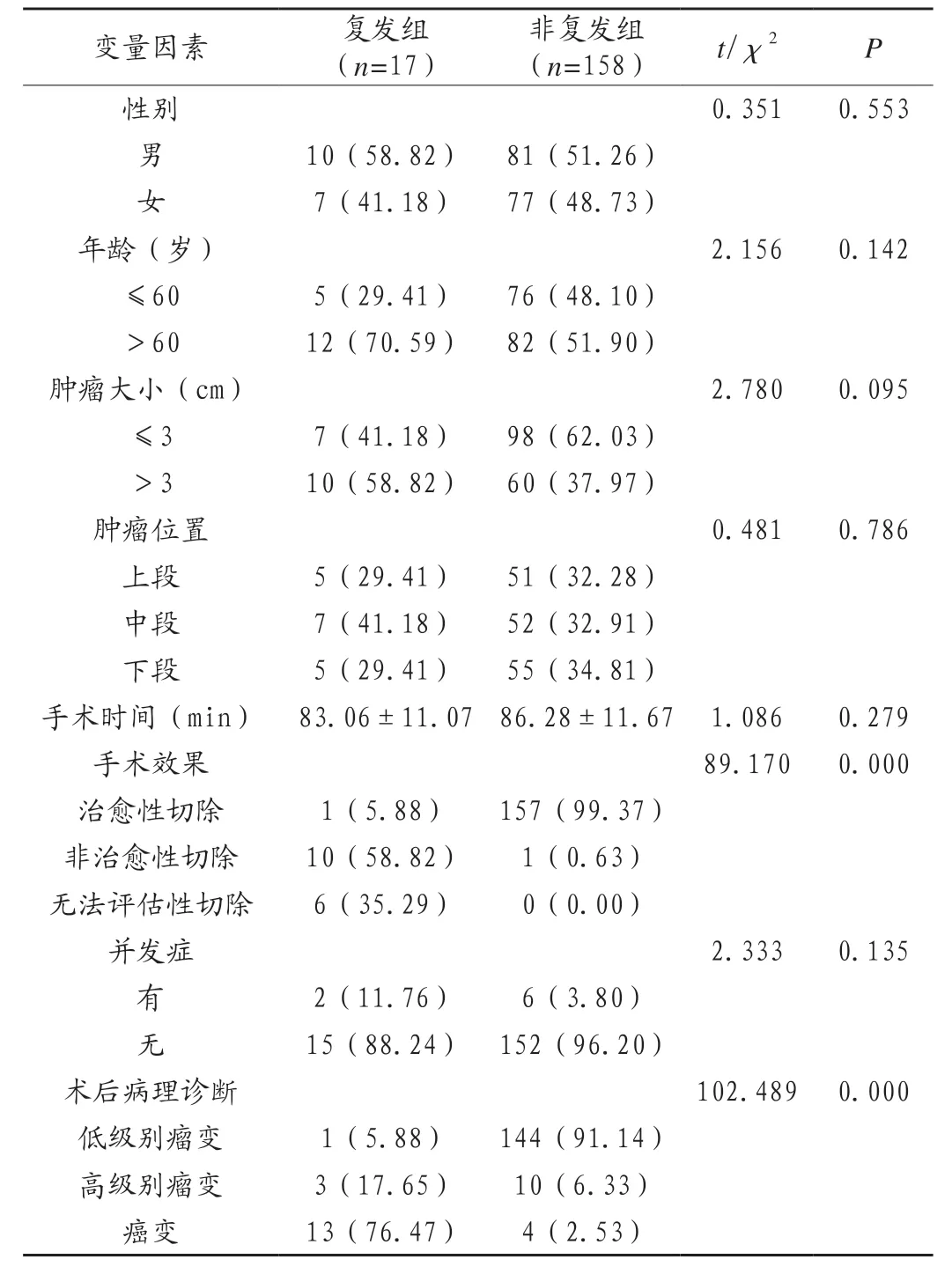

2.4 影響腫瘤復發的單因素分析

將患者按照術后隨訪過程中復發與否分為復發組和非復發組,經2 組患者的基礎資料、手術進行情況及術后病理診斷等對比分析發現,其中患者的手術效果、術后病理診斷為影響患者腫瘤復發的主要影響因素,見表1。

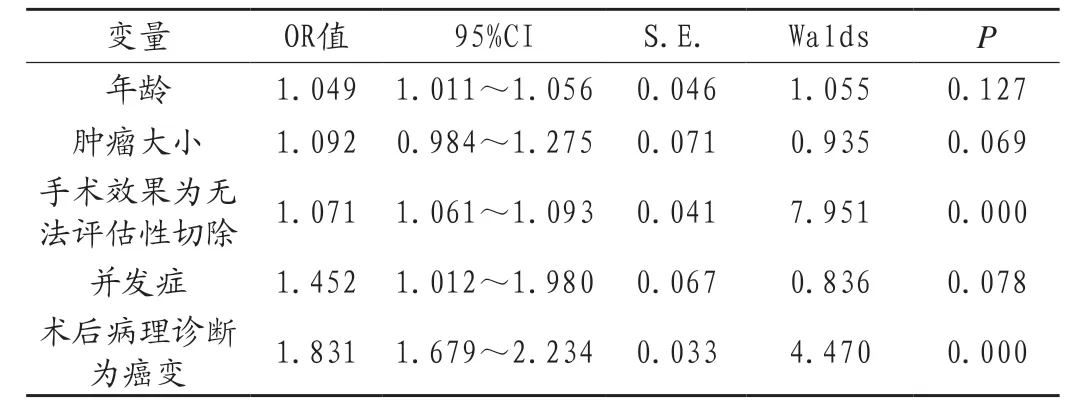

2.5 影響腫瘤復發的Logistic 多因素分析

將單因素分析P <0.20 的因素納入到Logistic 多因素回歸分析中,結果表明,上述變量因素中患者的手術效果、術后病理診斷結果為影響患者腫瘤復發的相關因素,見表2。根據表1 及表2 結果,其中手術效果為“無法評估性切除”、術后病理診斷為“癌變”的患者腫瘤復發率高,是影響腫瘤復發的高危因素。

3 討論

食管癌是一種臨床常見且危害性嚴重的惡性疾病,其發病過程較為隱匿,且病情進展較快,常規治療手段患者預后差,具有易復發、死亡率較高等特點。因此,對于此類疾病采取早期的診斷和治療可以顯著提高其臨床治療的有效率[5]。而傳統的手術切除術由于術中出血多、創傷性大等問題造成患者難以恢復,且預后效果差。隨著微創手術及腔鏡技術的發展,近些年來內鏡黏膜下剝離術開始應用于食管早癌及癌前病變的手術治療,隨著技術的不斷成熟及手術操作經驗的豐富,內鏡黏膜下剝離術對于食管早癌及癌前病變的治療開始發揮顯著的治療優勢[6]。該手術治療方式具有術中創傷小、術后恢復快、術后患者的生活質量高等優點,且能夠達到與傳統手術切除相同的效果。另外,在內鏡黏膜下剝離術中可以對患者的癌變組織實現一次性的剝離并進行整塊切除,保證了癌變腫瘤組織的完整性,這也有利于術后對患者的食管早癌及癌前病變進行病理檢查和分期,對于患者的預后及后續治療有重要意 義[7]。

本研究對175 例食管早癌患者及癌前病變患者行內鏡黏膜下剝離術治療,其中有高達90%的患者實現腫瘤組織的整塊切除,而這部分治愈性切除的患者在隨訪過程中幾乎未出現腫瘤的復發,初步說明內鏡黏膜下切除術對于食管早癌及癌前病變的治療效果顯著。另外,在本研究中患者在術后的并發癥發生率不足5%,提示該手術的安全性良好。在隨訪過程中,無失訪病例和死亡病例,在隨訪的2 年中有17 例占比9.71%的患者出現腫瘤的復發,且所有復發患者均進行下一步的治療包括再次行內鏡黏膜下剝離術、常規外科切除術及放療治療等。本研究對可能影響患者腫瘤復發的影響因素進行了單因素和Logistic多因素分析,結果顯示在眾多的影響因素變量中只有手術切除效果及術后病理檢查結果與患者腫瘤復發間存在統計學意義的聯系。其中手術效果為治愈性切除時患者無腫瘤復發,而為無法評估性切除時患者的復發率最高,這是因為無法評估性切除的患者的組織邊緣因手術操作時的電凝灼傷或者手術器械的損傷而導致腫瘤組織無法恢復整體結構,可能有殘余的腫瘤未切除干凈,因而導致患者在術后復發率增加[8]。另外,患者術后腫瘤組織的病理檢查結果顯示,當患者的腫瘤組織癌變時患者術后復發率大大增加。分析其原因可能是由于術前內鏡病理檢查過程中,對于低級別瘤變、高級別瘤變和癌變間的診斷出現偏差,導致術中不能有針對性地對于不同病變程度的腫瘤做出適宜的切除和進行全面地剝離,增加了術后復發的概率[9]。另外,就癌變腫瘤本身來說,在剝離術前可能出現了癌細胞或淋巴轉移,手術時雖然全部切除,但由于仍有癌細胞的存在,從而導致患者術后復發的可能性增加[10]。

表1 影響患者腫瘤復發的單因素分析[例(%)]

表2 影響腫瘤復發的Logistic 多因素分析

綜上所述,內鏡黏膜下剝離術治療食管早癌及癌前病變的手術效果顯著,治愈率高,并發癥發生率低,手術安全性好,患者生存率高,治療復發率低,遠期療效較好,其中手術效果為無法評估性切除、術后病理診斷為癌變是患者術后出現復發的高危影響因素。