腹腔鏡闌尾切除術與開腹闌尾切除術的對比研究

張焱輝 李靖鋒 唐 俊 張 蛟 朱志賢

(靖江市中醫院,江蘇靖江 214500)

闌尾炎是普外科常見病、多發病,急性闌尾炎首選手術治療。1983 年 Semm 完成并報道了第一例腹腔鏡闌尾切除術[1],此后,隨醫療水平的不斷提升,腹腔鏡技術變得更加成熟,并被廣泛用于臨床上[2]。本研究回顧性分析2018 年6 月至2019 年10 月靖江市中醫院普外科接診的腹腔鏡闌尾切除術病患與開腹闌尾切除術患者的臨床資料,對其手術治療情況進行分析,評價2 種手術方式的臨床效果及優缺點。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2018 年6 月至2019 年10 月靖江市中醫院普外科接診的急性闌尾炎患者83 例的臨床資料,所有患者均為急性單純性闌尾炎,其中40 例選擇腹腔鏡闌尾切除術的患者歸為腹腔鏡組,43 例不能耐受氣腹及自愿選擇開腹手術的患者歸為開腹組。腹腔鏡組患者中男性 23 例,女性 17 例,年齡 16 ~ 73 歲,平均年齡(35.45±6.50) 歲,合并高血壓者 10 例、合并高血糖者 5 例、合并血脂異常者1 例;開腹組男性25 例,女性18 例;年齡15 ~70 歲,平均年齡(36.55±5.35)歲,合并高血壓者9 例、合并高血糖者6 例、合并血脂異常者1 例。2 組患者年齡、性別等一般資料比較差異無統計學意義(P > 0.05),具有可比性。

1.2 納入、排除標準

納入標準:患者術前經體格檢查,詢問病史等明確診斷,且存在轉移性右下腹痛癥狀,査體發現右下腹麥氏點壓痛、反跳痛等體征,CT 提示闌尾增粗或闌尾糞石,血常規結果提示白細胞增高[3]。

排除標準:合并嚴重心、腦血管疾病及肝、腎功能不全等疾病者,急性闌尾炎發病超過72 h,CT 提示闌尾周圍膿腫形成,有下腹部手術史,妊娠期闌尾炎患者。

1.3 方法

腹腔鏡組術前排空小便,行氣管插管全身麻醉。指導患者取平臥位,于臍部作切口,設計切口長度為1 cm 左右,將氣腹針規范化的插入,建立起人工二氧化碳氣腹,同時控制氣腹壓在12 ~13 mm Hg。于臍孔緣部位戳創,將套管針(Trocar,規格:10 mm)緩慢置入,置入30°腹腔鏡鏡頭,進鏡頭后改為頭低30°、右側抬高15°體位。在臍水平右腹直肌外側、反麥氏點分別作1.0 cm,0.5 cm 切口,分別置入10 mm 及5 mm Trocar。先對腹腔進行仔細的探查,明確無盆腔或者是其它腹腔疾病。經主操作孔將闌尾輕輕提起,利用超聲刀對系膜進行分離,需將之分離到闌尾根部,并用3-0 可吸收縫線對闌尾進行雙重結扎。對于闌尾根部壞疽患者,對于闌尾根部壞疽病患者,于闌尾根部用一次性腔內使用切割閉合器對部分盲腸壁和闌尾進行切割閉合。切下的闌尾經主操作孔取出,對腹腔膿液進行充分的吸除,并對闌尾殘端進行仔細的檢查,然后再將操作器械逐一撤出,對氣腹進行釋放,對切口進行關閉。若闌尾壞疽穿孔亦或是腹腔感染比較嚴重,需留置負壓引流 管。

開腹組患者經右下腹麥氏切口進腹,切口長4 ~6 cm。切開皮膚、皮下組織,切開腹膜,尋找闌尾,切斷、結扎闌尾系膜。1 號線結扎闌尾根部,以可吸收線在盲腸壁做荷包縫合。吸盡腹腔滲液后,逐層縫合各層組織。

1.4 觀察指標

觀察并比較2 組切口感染率、手術耗時、術后胃腸功能恢復時間、術后平均住院時間與術中出血量。

1.5 統計學分析

使用SPSS 21.0 軟件作數據統計學處理,計數資料用 [例(%)]表示,行χ2檢驗,計量資料用(x±s)表示,行t 檢驗。P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

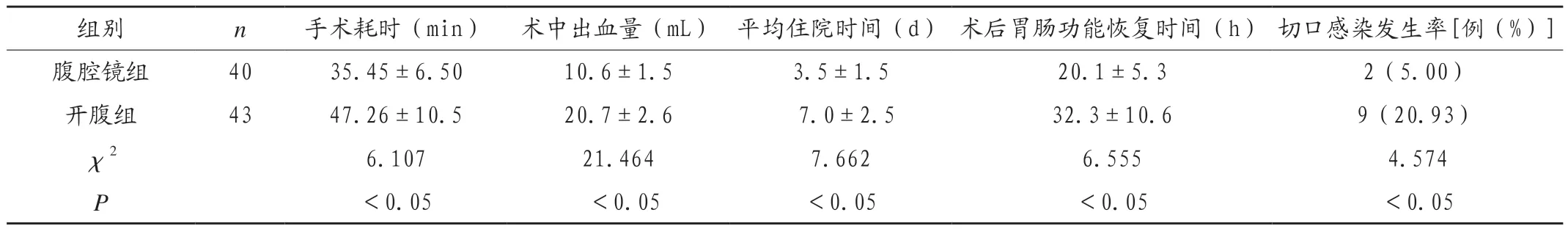

腹腔鏡組40 例手術均成功,無中轉開腹。開腹組43 例手術均成功。腹腔鏡組手術耗時、術后胃腸功能恢復時間和術中出血量及術后切口感染等臨床指標與開腹組比較更優,差異均有統計學意義(P <0.05),見表1。

3 討論

早在1889 年,闌尾切除術就被Mcburney 所提出,迄今為止該術式已經被沿用了百余年,并成為外科中比較經典的一種手術[4-6]。隨著腔鏡器械不斷進步,LA 已得到廣泛開展,2006 年德國柏林國際會議上,LA 被定為急性闌尾炎及慢性闌尾炎急性發作的首選術式[7]。英國一醫療中心闌尾切除選擇LA 比率從2003 年的2.5%上升至2010 年的78%[8],而在美國60%~80%闌尾切除在腹腔鏡下完成。腹腔鏡闌尾切除術的適應癥主要包括:老年人和小兒闌尾炎、急性化膿性闌尾炎、肥胖者、并發生殖系統疾病的女性患者,以及合并腹部外科疾病者[9]。

表1 腹腔鏡和開腹組臨床指標分析(x±s)

2 種術式手術時間仍是爭論的焦點,之前有報道指出LA 的手術耗時更長,但手術耗時會受諸多因素的影響,比如:手術器械、技術水平、臨床經驗和疾病復雜程度等。本研究中 L A 手術時間為(35.45±6.50)min,OA 手術時間為(47.26±10.5)min,OA 手術時間長于 L A 手術時間,2組比較差異有統計學意義(P <0.05)。原因在于:(1)于腹腔鏡下開展手術,具有視野開闊等特點,能夠對闌尾進行準確的尋找。(2)術中不用對腹腔進行開和關,不僅利于手術耗時的縮短,還能減少手術創傷。(3)手術時間與術者的熟練程度相關,本研究中LA 均由2 位有50 例以上LA 經驗的同一組醫生完成,也節省了手術時間。本研究中腹腔鏡組術中出血量為(10.6±1.5)mL,開腹組術中出血量(20.7±2.6)mL,腹腔鏡組出血量更少,2 組比較差異有統計學意義(P <0.05)。目前本科室主要應用超聲刀處理闌尾系膜,對于闌尾系膜水腫、肥厚的可應用威克夾(Hem-o-lock)處理。腹腔鏡闌尾切除期間,需要使用Hem-o-lock 與超聲刀,利于闌尾系膜的處理,可減少出血,避免不避要的損傷,提高手術安全 性[10]。

開腹闌尾切除治療后,患者比較容易出現切口感染與脂肪液化等并發癥,進而對其病情的恢復造成了不利影響。腹腔鏡闌尾切除術能夠避免術后切口感染的發生,且胃腸功能恢復快也是減少住院時間的原因之一。

術后肛門排氣時間的長短,提示胃腸功能恢復的效果,此研究中,腹腔鏡組術后肛門排氣時間(20.07±5.28)h,短于開腹組(32.29±10.58)h,2 組比較差異有統計學意義(P <0.05)。原因如下:腔鏡手術不需要對腹腔進行打開和關閉,能夠避免不必要的組織損傷,另外,腹腔鏡手術的操作也更為精細,能夠減輕腹腔臟器的牽拉和刺激程度,從而有助于減輕術后的疼痛感,促進胃腸功能恢復。可見,腹腔鏡手術的實行更利于患者術后胃腸功能的恢復及病情的康 復。

術后切口感染比率方面,腹腔鏡組術后切口感染率5.00%低于開腹組術后感染率20.93%,組間比較差異有統計學意義(P <0.05)。腹腔鏡組較開腹組切口感染率低,主要影響因素為:(1)腹腔鏡組中闌尾切除后通過標本袋或者Trocar 內取出,減少切口感染率。而開腹組中,闌尾經切口直接取出及腹腔膿性滲液有更多污染切口機會。(2)腹腔鏡手術切口較小。開腹組中,術中牽拉需要離斷肌肉,切口損傷較大,也是增加切口感染率的因素。Ylmaz Güler 等[11]認為,LA 具有切口感染率低等特點,且其感染率也比OA 術更低。此研究中,腹腔鏡組切口感染2 例,原因可能是闌尾壞疽穿孔,闌尾水腫粗大,腹腔膿液多,取出闌尾時污染切口所致。

選擇腹腔鏡闌尾切除術,可促進手術進程,減少術中出血,降低切口感染率,且利于患者術后胃腸功能的恢復,縮短住院時間,建議推廣。