聽障大學生創業孵化模式研究

——電腦編織課程應用實例分析

袁秋蕓

(南京特殊教育師范學院 美術與設計學院,江蘇 南京 210038)

隨著我國聽障人士高等教育的迅速發展,越來越多的聽障大學畢業生面臨就業問題。時至今日,聽障大學生就業難仍然是一個突出的社會問題。2015年5月,國務院辦公廳發布了《關于深化高等學校創新創業教育改革的實施意見》,其中指出,深化高等學校創新創業教育改革,是國家實施創新驅動發展戰略、促進經濟提質增效升級的迫切需要,是推進高等教育綜合改革、促進高校畢業生更高質量創業就業的重要舉措。這個意見的頒布為構建孵化模式提供了政策依據和發展契機。各級政府相關部門推出了一系列的措施,旨在幫助大學生實現創業夢想,聽障大學生自然也在范圍之內。國內的大學生就業形勢,聽障大學生和健全人大學生在人才市場需求中是站在同一起跑線的[1],受教育水平不夠、實踐能力不足、溝通的障礙和自我期待過高的就業觀念等都是聽障大學生就業率低的因素。以提高聽障大學生就業創業的能力為目的,培養技術型就業為導向的大學生以迎合市場的需要是現今聽障大學生培養方式的趨勢。本課題以具體的專業切入點去探索他們的創業模式。

1 電腦編織課程的現狀

電腦橫機是一種機電一體化的針織機械設備,以生產羊毛衫類產品為主,隨著科技的進步和產業發展,電腦橫機有著用工少、勞動強度低、花型變化多樣且操作便捷的優點,早已取代傳統手搖橫機占領毛衫市場[2]。該校購買的橫機為江蘇金龍科技股份有限公司生產的龍星橫機3臺,分別為常用的七針、九針和十二針。開設電腦橫機課程且購買了同廠家橫機的院校有江南大學、蘇州大學、浙江理工大學等。

2 現有課程的困難

2.1 學生機器占有率不高

電腦編織機器因為價格、尺寸等設備自身條件,無法做到像梭織面料的常用設備縫紉機一樣,實現上課過程中學生人手一臺的理想設備分配,課程中實踐的操作時間有限,對課程外的實踐操作要求增加了。

2.2 機器操作的困難性

現有課程分為3個階段,分別在第3、4、5學期開課,鑒于課程的理論內容多,實踐操作需循序漸進跟隨理論講授,聽障大學生擅長的死記硬背內容比較少,知識點以理解、靈活應用為主,對于聽障大學生,即使分組教學,上課內容復習率居高不下,聽障大學生無法聽見機器操作過程中的錯誤提示警示音,因此,機器誤操作的配件損耗高,維修率高,并且由于機器的復雜性且缺乏足夠的維修知識,教師上課難度大,工作量大。

3 應對解決方案

3.1 分組練習

要求組長負責制,課后帶領組員回顧課程內容,務必讓每一位同學掌握好知識點,并且有足夠的實踐操作時間。

3.2 拍攝操作小視頻

針對聽障大學生的特性,以各種直觀視覺來判斷機器操作的問題,輔助學生學習正確的實踐操作。

3.3 專業教師輪班制

專業教師在課后留守實驗室,及時應對學生在操作實踐中產生的問題。學校教務處也在積極尋求解決方法,聽從專業教師建議,教學平臺建設撥款,增加實驗室的面積及機器數量,改造舊機器、更換新系統,給予專業教師定期企業實踐及技能培訓的機會,減少班級學生數量以求小班化高質量教學,提高教師的工作效率,解決現有的課程困難。

4 創業孵化模式改革

改革和創新課程教學,以創業孵化模式為最終目的來設計課程內容和目標。現有課程時間上有局限性,應大力發展課程之外的實踐時間。培養人才的方式應多樣化,理論體系服務于實踐教學體系,素質拓展與實訓平臺結合,針對學生的個人特點,使專業基礎理論與專業技能知識相結合;其次是實踐訓練平臺的建設,分校外和校內兩種方式。

4.1 校外實踐

校外實踐,特別是校外企業實踐不應局限在專業對口企業。創業不是一個簡單口號,要給學生樹立正確的創業觀,不打無準備之仗,創業不僅需要專業技能,對于聽障大學生而言,脫離聾生的狹窄社交圈,鍛煉與健聽人群溝通的能力,學習市場營銷的知識等,這些經驗的積累都是創業路上不可或缺的因素。除此之外,還需要提高他們的組織管理能力、設計能力、創新能力、團隊合作的能力,使他們更容易融入社會。在鼓勵聽障大學生利用課余時間或者寒暑假自主尋找校外企業實踐的基礎上,學校也應盡力尋找愿意接收聽障大學生的企業,簽約實踐或者就業基地,找準聽障大學生的就業渠道,為他們的發展謀福利。

4.2 校內實踐,多樣化的嘗試

4.2.1 課程作業的市場化

課程作業要商業性和藝術性并行,以能力培養為核心,作業要求市場化,迎合市場需求的商業性,以國內經濟社會發展需求為導向,特別是企業人才需求。鼓勵學生主動去關注相關感興趣企業發布的產品,總結流行趨勢,根據教師布置的主題要求,研究企業風格,融合自己的審美藝術去設計完成課程作業。電腦編織課程作業也是一個比較復雜的流程,需要學生先根據針型選擇紗線的紗支、粗細、股數,再搭配合適的款式、花型,制作時在機器上參考各種因素去設置合適的度目數字,測量松緊程度去核算款式的尺寸,然后在CAD軟件中繪制出成品圖形,最終將零部件按片完整縫合。

以參賽作品作為結課作業,鼓勵學生參加各種級別的設計賽事。因聾生的理解和溝通問題,專業課教師必須把賽事的征稿主題等各項具體要求,對聾生進行詳盡的解釋和指導,做好必要的示范,并且要從低年級就開始進行引導訓練。在經歷幾次賽事之后,學生就能逐漸學會按照競賽要求自行進行投稿參賽。在2019年長春舉辦的全國第二屆全國聽障大學生作品展中,南京特殊教育師范學院有8個作品參展,其中3個均來自電腦編織課程的結課作業。作品分別為:張可心《藍蘭嵐》;劉茜、李皎皎《紋藝》;呂丹《藍色圖騰》,見圖1——3。

圖1 藍蘭嵐

圖2 紋藝

圖3 藍色圖騰

4.2.2 專業課程與大學生創新創業項目結合

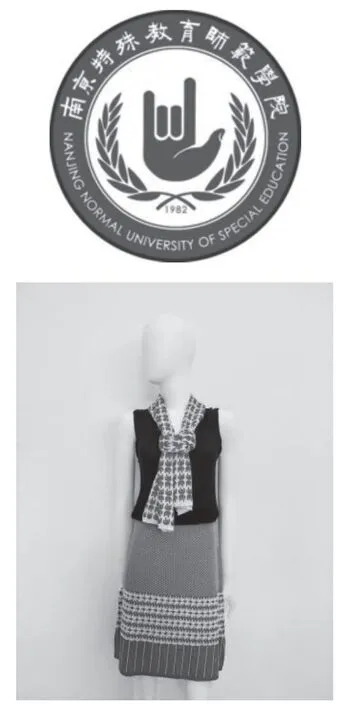

善用專業所學,以鍛煉聽障大學生的實際動手能力為導向,進行帶有專業方向的校內實踐,激發聽障大學生積極參與大學生創新創業訓練項目的熱情。2018年南京特殊教育師范學院大學生創新創業訓練計劃校級一般項目《南京特教學院的文創產品開發與探索——電腦橫機編織實訓的應用研究》成果作品蒲鵬飛同學的《心手之愛》(圖4),入選參展了中國第二屆聽障大學生作品展。作品以南京特殊教育師范學院的校徽為靈感,設計了服裝的花型圖案,選用了牛奶絲三股線在十二針機上制作了雙面提花織物。

2020年,聽障大學生又進行了跨專業合作,聽障大學生和健聽大學生融合教育合作訓練項目《江蘇傳統民間圖案在電腦橫機上的創新融合設計研究》校級一般項目成功立項。跨專業的聽障大學生和健聽人大學生通力合作,響應學校的融合教育方式,使聽障大學生在將來的工作中更能適應社會的需求,融入社會,不再局限于聽障人士的圈子,其實這也是解決就業難問題的實踐嘗試。兩個專業的學生各取所長,尋求最佳合作方式,將江蘇傳統民間圖案的創新設計同電腦橫機編織的實訓應用結合在一起,對殘疾人高等教育融合的研究提供了一個全新的視角和切入點。

這些創新訓練項目明確了課程的教學方向,經過4年的專業訓練,使學生完全能自食其力甚至自主創業。

當然,聽障大學生自主創業不能盲目鼓勵,聽障大學生就業率低、對口專業就業率低的難點不僅在專業技術上,和他們對工作薪資水平期待值過高、與健聽人溝通不善、自卑敏感等各種心理原因都有關。學校需要加強對聽障大學生素質的培養,盡可能地鼓勵學生參與全院的社團活動,增加他們同健聽人群的有益溝通,也建議和專業需求掛鉤,給予一定的資金幫助。全院遴選拍攝模特團隊,鼓勵聽障大學生積極參與團隊的運作,把融合教育不僅帶入課堂,也帶入到實際生活中去,同時也能為聽障大學生的畢業設計做好有力支撐。

圖4 心手之愛

5 結語

要研究聽障大學生創業的優勢和劣勢,為發揮他們的優勢創業孵化模式研究提供理論基礎,嘗試在跨專業合作、融合教育、現代新興互聯網應用及傳統非遺的商業應用等方面作出不斷嘗試,強化特色,充分注重專業基礎理論和專業技能知識相結合,訓練學生具備扎實的專業技能,尋求最適合聽障大學生身心特點的創業孵化模式,使學生有能力也有信心進行創新創業,融入社會,造福社會。