社區居民心理健康服務認知與心理求助意愿的關系研究

徐燁

摘要:通過問卷調研的方式探索社區居民心理健康服務認知與心理求助意愿的關系。研究結果表明,心理求助社會污名感未進入最優化的回歸方程,而心理健康服務認知、心理求助自我污名感對心理求助意愿的影響是顯著的。研究表明:社區心理健康工作的開展務必要讓居民對心理健康求助、心理健康服務有準確的認知,讓居民充分了解到尋求心理支持與幫助是追求高品質生活、改善個人生存狀態的積極行為,從而提高潛在求助者的自我信心,進而提高求助率。

關鍵詞:社區居民;心理健康服務認知;心理求助

一、研究目的

在社區居民心理健康服務需求的調研中,我們發現僅有4%的浙江省居民曾有心理求助經驗,說明真正前往相關機構,尋求心理健康服務的居民總量很少。這一方面說明浙江省的心理健康體系尚不健全,居民不知道去哪里尋求幫助,另一方面說明社區居民的心理求助意愿會受到心理健康服務需求及其他一些因素的影響。那么,究竟是哪些因素在影響居民的心理求助意愿呢?在前人研究基礎上,本研究將考察居民的心理健康服務需求認知、心理求助自我污名與社會污名、自尊對于個體的心理求助意愿的影響路徑與作用方式,以此為社區心理健康服務工作的建設提供現實依據。

二、研究方法

(一)研究對象男性352人,占38.51%,女性562人,占61.48%,平均年齡33歲。

(二)研究工具

心理健康服務需求認知此變量由研究者自行編制的問卷測量而來,分值越高代表心理求助需求越強,其中Cronbach’為.742。

心理求助社會污名量表心理求助社會污名量表。該量表是由Komiya,Good與Sherrod(2000)開發,主要用于評估人們對于社會大眾對于尋求心理協助的社會印記的知覺。

心理求助自我污名量表心理求助自我污名量表,為Vogel,Wade與Haake(2006)開發,Cronbach’為.91。

心理求助意愿量表本研究的因素分析發現,此量表包括三個維度,分布為“正向的心理求助意愿”、“負向的心理求助意愿”及“自行解決問題”,解釋量分布為29.74%、14.82%、13.26%。內部一致性為.78。

自尊量表本研究采用Rosenberg(1965)所發展出來的自尊量表。SES主要目的是測量個體對自己全面性的評價及感受。

三、研究結果

本研究的預測變量為:社區居民自尊、心理健康服務需求認知、心理求助自我污名、心理求助社會污名。結果變量為心理求助意愿。

(一)描述性統計結果分析

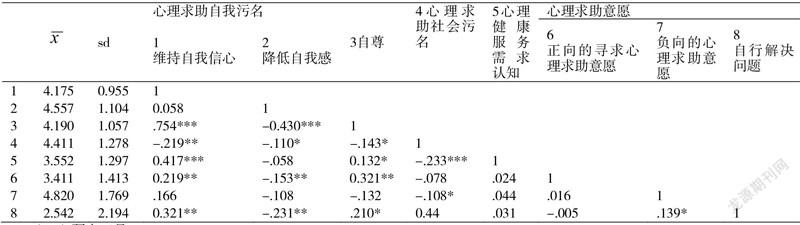

本研究中,所考察的各變量間均存在顯著的相關,其相關性如表1示。同時,各問卷的Cronbach’系數均大于推薦值(0.70),表明信度較高。

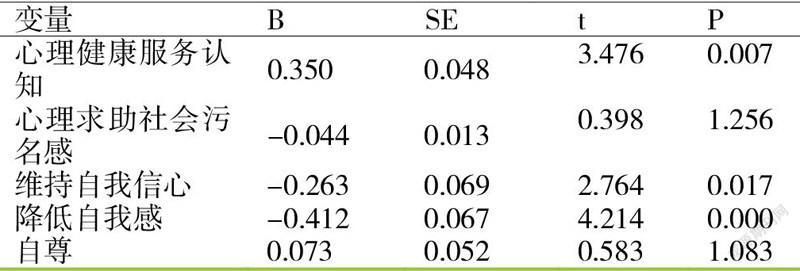

(三)預測變量對結果變量的線性回歸結果

本研究的預測變量是個體心理求助需求自評、心理求助社會污名感、心理求助自我無名之維持自我信心、心理求助自我污名感之降低自我感。結果變量是心理求助意愿。預測變量對結果變量的線性回歸結果見表2

(四)預測變量對結果變量的路徑分析結果

綜合考察浙江省居民自尊、心理健康服務認知、心理求助社會污名、心理求助自我污名與心理求助意愿的結果表明(如圖1),心理健康服務認知、心理求助自我污名感中的降低自我感維度對個體心理求助意愿的影響達到顯著水平,而心理求助社會污名、心理求助自我污名之維持自我信心維度、自尊沒有進入最優回歸方程。變量間的關聯是:個體知覺到的心理健康服務需求越強烈,就越傾向于產生心理求助行為;個體的降低自我感越強,會對心理求助意愿產生負向影響。這四條路徑分析結果表明,居民心理求助意愿是一個復雜的心理過程。居民意識到心理健康服務的重要性是提升心理求助意愿與行為的重要渠道。此外,引導居民正確理解個體心理需求,知曉心理健康常識、正確對待心理疾病,提高對心理求助行為的認同度則是另一種可采納的方法。

討論:本研究采用量化統計的方式,選取了自尊、心理健康服務需求認知、心理求助社會污名感及心理求助自我污名感等四個變量,具體分析了其對心理求助意愿的影響及作用方式。有關預測變量之間的假設部分得到支持。

本文為浙江金融職業學院2020年度校級科研項目(課題編號2020ZD21《心理素養與心理危機防控研究》)”研究成果.

(浙江金融職業學院?310000)