探索音樂教學中民歌的傳承與創新

周曄

摘要:隨著教學改革的不斷推進,音樂課堂不僅注重學生基本音樂常識教學,更把我國傳統民族音樂文化作為重要的教學內容,并以此為突破口,促進學生綜合素質的發展。本文以江蘇民歌《茉莉花》為例,筆者根據自己的教學經驗,帶領學生追根溯源,創新民歌教學,讓現代與經典巧妙對話,喚起學生對民歌的全面認知,在一定程度上加深對中國傳統文化的傳承和創新意識。

關鍵詞:民歌教學;溯流探源;傳承與創新

中國傳統民歌經過千百年的傳承和改編,流傳下來的作品,已成為中華民族文化的驕傲。可是在現實生活中,在音樂課堂上進行民歌教學時,學生的興趣總是不大。作為一名音樂基礎教育工作者,應該對中國傳統民歌進課堂進行積極的探索,要在教學中把握好音樂教育的現狀,更好地做到對民族音樂文化的傳承與創新。

七年級教材中的《茉莉芬芳》,就是關于民歌教學的內容。在本課教學中,筆者將民間傳統音樂與現代元素嫁接,將民歌的傳承與發展跟音樂課堂教學相結合,讓所有學生走近民歌,真正感受到了歌唱的快樂,在音樂“小文化”中感受中華民族的“大文化”,撥動了孩子心中愛上民歌的那根弦。

1 溯流探源:領略傳統民歌的文化之美

民歌《茉莉花》在中國許多地方都有其足跡,盡管形態各異,但它們都源于清代就流傳于全國各地的“鮮花調”,各方資料顯示,“鮮花調”的源頭在現今江蘇南京六合區、揚州儀征市一帶。在各地的民歌《茉莉花》中最有影響力的是江蘇民歌《茉莉花》(何仿改編)與中國民歌《茉莉花》(普契尼改編)。

清代乾隆年間英國人在廣州采集到的“鮮花調”以五線譜的記譜形式記錄進其《中國旅行記》一書,隨著該書在歐洲產生廣泛影響,“鮮花調”香遍整個歐洲,此“鮮花調”旋律因被意大利著名作曲家普契尼吸收進其世界著名歌劇《圖蘭朵》中作為重要的音樂主題而更加“奪目”,成為東方音樂的代表,后發展成了中國民歌《茉莉花》。可以說,“鮮花調”是世界認識中國音樂文化的開端之作,其已經成為東方中國的文化符號。

因此,在《茉莉芬芳》一課導入時,先讓學生傾聽宋祖英金色大廳演唱版《茉莉花》,并把“鮮花調”的歌曲與中國民歌《茉莉花》(普契尼改編)的歌譜進行比較,引導學生演唱、分析其旋律的異同:“鮮花調”版本在全國各地五花八門,但卻有一個共同點:即其開頭第一句全是“好一朵茉莉花”。在中國詩歌藝術的傳統中,常以第一句作為這首作品的題名。因此,《鮮花調》又被稱為《好一朵茉莉花》。“茉莉花”象征愛情和友誼,江蘇民歌《茉莉花》在很多重要場合(雅典奧運會閉幕式上中國女孩子用二胡演奏了《茉莉花》;港澳回歸交接儀式上都演奏了《茉莉花》;張藝謀拍攝的上海申博宣傳片用《茉莉花》作背景音樂。)的出現儼然成為了“第二國歌,表明其已經從鄉間的“鮮花調”發展成文化“主流”。

教學中,教師深刻地挖掘民歌中深厚的文化背景和人文情懷,帶領學生關注音樂,充分運用音樂要素引領學生溯流探源,帶領學生在歌曲中尋找民歌的身影,追尋文化的根源,讓他們真正地領略到民族傳統文化的風采,在不知不覺中喚起學生對民族文化的認同和熱愛。

2 演唱探究:體驗現代與經典的巧妙對話

在民歌教學中,教師要在把握音樂作品文化內涵的基礎上,在音樂、文化、活動之間尋找聚集點、切入點,以多種形式去品味,從而引導學生動情地歌唱。

《茉莉芬芳》一課,從學生耳熟能詳的流行歌曲《又見茉莉花》入手,帶領學生從歌曲中尋找《茉莉花》的旋律。通過師生互動,唱一唱、比一比,讓學生感受到《又見茉莉花》與《茉莉花》的相似之處和不同之處。《又見茉莉花》的A部分流行歌曲的創作部分,使人回憶起一起去采茉莉花的美好時光;而B部分則恰到好處地“原曲引用”了《茉莉花》的旋律。而哪怕是創作部分,也是采用了民族五聲調式,前后風格統一。

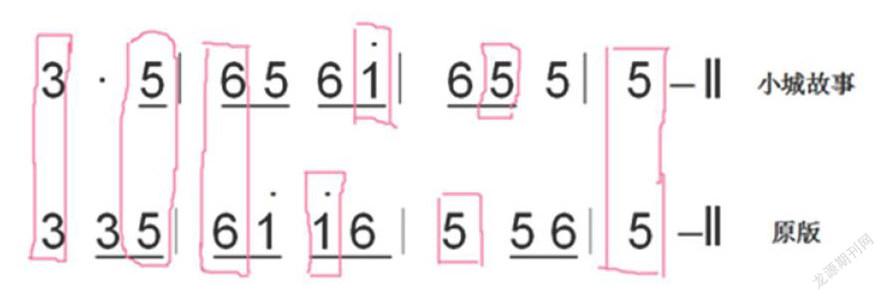

教師利用《小城故事》,讓學生對比分析第一句:

《小城故事》提煉了《茉莉花》的旋律框架,分析《小城故事》起承轉合的創作手法,感受現代流行歌曲根據民歌“提煉發展”的創作方式。在你唱我比、你問我答的互動中,教師帶領學生探尋音樂之根的脈絡,并懷著一顆對傳統文化的敬畏之心去解讀教材,讓他們領會新老民歌之間的不解之緣,這樣的教學給了孩子民族音樂文化的“魂”。

3 創作實踐:感受傳承與創新的有機結合

音樂像流動的水,隨著歲月的變遷而帶著歷史的烙印在河道中穿梭流淌。傳統音樂與現代音樂,從藝術的角度來說,并無雅與俗的不可逾越的鴻溝,關鍵在于我們在傳統與現代之間,找到一個準確的切入點去進行融合。一首傳統的柔美細膩的江蘇民歌《茉莉花》通過改編旋律、加入現代配器,以歌手真假聲混合的通俗唱法演唱,顯得自由隨性、空靈飄逸,立馬變得現代而時尚。當然,我們還可以對教材內容進行拓展處理,在民歌中融入當下流行的音樂元素,賦予民歌新的生命力,使其擁有當下的時代感,能夠更好地激發起學生對民族音樂學習的興趣。

課堂上,教師引導學生用“原曲引用”“提煉發展”“改編新唱”等方法對傳統民歌進行改編,孩子們的思維的空間迅速打開,他們的每一個細胞都開始舞蹈,呈現出百花齊放的狀態。學生巧妙引用《菊花臺》的歌詞,與《茉莉花》的旋律結合得恰到好處;對《茉莉花》旋律進行爵士風格的改編,學生唱得高潮迭起、興致勃勃。這是對傳統的繼承,是對民歌純粹的體驗,更是音樂教學的回歸,是經典與現代的再一次碰撞。學生對這樣的改變與創新興趣盎然,這在一定程度上也符合了當代學生的審美需求。

經典民歌《茉莉花》是中國音樂文化的一張名片,在幾個世紀的流傳中,又不斷得到加工和創新,即使在當今流行風興起的時代,我們依然能見到《茉莉花》經典的身影,它細膩中蘊含著激情,委婉中帶著剛勁,仿佛向世人訴說著時光不老、茉莉流芳。

(作者單位:江蘇省天一中學)