實(shí)驗(yàn)水墨在爭(zhēng)議下進(jìn)入當(dāng)代

閆欣悅

摘 要:從實(shí)驗(yàn)水墨到當(dāng)代水墨的歷程一直是一個(gè)反復(fù)被討論和有待深入的話題,一種風(fēng)格的盛行和轉(zhuǎn)變,不能僅限于對(duì)藝術(shù)形式的認(rèn)知,更重要的是對(duì)這種形式背后的概念系統(tǒng)的梳理。它的產(chǎn)生背后有一整套的邏輯思考系統(tǒng),通過理清完整的思考系統(tǒng)和背后的精神文化支撐,才能真正理解其不斷需要做出改變的訴求。實(shí)驗(yàn)水墨需作出變革訴求體現(xiàn)在方方面面,其中大的方面有三個(gè),一是面對(duì)中國彼時(shí)社會(huì)環(huán)境下對(duì)傳統(tǒng)繪畫做出革新的訴求,二是面對(duì)涌進(jìn)的世界藝術(shù)保持自身性和本土性的訴求,三是在現(xiàn)有環(huán)境中突出當(dāng)下性的訴求。本文透過實(shí)驗(yàn)水墨的發(fā)生和其富有爭(zhēng)議性的觀點(diǎn)以及后續(xù)進(jìn)入當(dāng)代水墨的歷程,探析水墨變革背后的原因和訴求。

關(guān)鍵詞:實(shí)驗(yàn)水墨;變革;爭(zhēng)議

一、實(shí)驗(yàn)水墨相關(guān)的批評(píng)話語

(一)實(shí)驗(yàn)水墨與抽象水墨概念的爭(zhēng)論

1985年7月李小山在《江蘇畫刊》刊登的《當(dāng)代中國畫之我見》中提出了中國畫已經(jīng)到了窮途末路,這個(gè)觀點(diǎn)的核心是在討論與傳統(tǒng)繪畫作對(duì)比,“水墨”應(yīng)向何處發(fā)展?事實(shí)上整個(gè)二十世紀(jì)藝術(shù)家們所做的探索與嘗試都是在解答這個(gè)問題。

最初水墨藝術(shù)家所探索的新方向,是一種西方繪畫形式對(duì)于傳統(tǒng)意象的展現(xiàn),但這種橫向借鑒的表征方式所呈現(xiàn)出的作品樣貌也為實(shí)驗(yàn)水墨引來較多爭(zhēng)議,之中最大的爭(zhēng)議來自實(shí)驗(yàn)藝術(shù)這個(gè)概念本身。“實(shí)驗(yàn)水墨”這一概念的首次出現(xiàn)是1993年藝術(shù)批評(píng)家黃專與黃璜生在編寫《廣東美術(shù)家》時(shí)提出的,“實(shí)驗(yàn)”一詞本身具有寬泛性和多方向性,嫁接在“水墨”概念上時(shí),其出發(fā)點(diǎn)是要放下傳統(tǒng)規(guī)范而做出前衛(wèi)性的藝術(shù)探索。由于藝術(shù)家橫向借鑒的著眼點(diǎn),很多探索水墨的畫家引入西方抽象表現(xiàn)主義來進(jìn)行實(shí)驗(yàn),這也就逐漸形成抽象水墨,抽象水墨與實(shí)驗(yàn)水墨在概念上極富爭(zhēng)議,這些爭(zhēng)議形成很多批評(píng)話語,劉子健就曾談到:“實(shí)驗(yàn)水墨被看成是抽象水墨的代名詞,早已是一個(gè)約定俗成的常識(shí)。”[1]顯然,這樣的觀點(diǎn)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離了黃專最初提出的那個(gè)具有寬泛性概念的實(shí)驗(yàn)水墨的初衷,也將其他形式的實(shí)驗(yàn)水墨藝術(shù)拒之門外,抽象水墨藝術(shù)家顯然沒有從學(xué)理上真正認(rèn)識(shí)實(shí)驗(yàn)水墨的多元、包容和發(fā)散的方向性。他們?cè)诶斫鈱?shí)驗(yàn)水墨這個(gè)寬泛的概念時(shí),時(shí)常都不對(duì)前提用詞進(jìn)行考量,想當(dāng)然地把實(shí)驗(yàn)和抽象二詞進(jìn)行對(duì)等使用,“實(shí)驗(yàn)”的背景實(shí)際上是一個(gè)對(duì)傳統(tǒng)水墨向何處發(fā)展的一個(gè)檢討、反思和探索。進(jìn)行抽象型水墨探索的藝術(shù)家將實(shí)驗(yàn)水墨的概念與抽象水墨混為一談,像是掩飾在西方抽象表現(xiàn)主義的強(qiáng)大影響下,抽象型水墨所呈現(xiàn)的樣貌的套用和借鑒。藝術(shù)評(píng)論家島子就對(duì)抽象水墨做出過犀利批判:“中國當(dāng)代實(shí)驗(yàn)水墨的尷尬處境的疑問仍是:除去材料語言的差異,中國的實(shí)驗(yàn)(抽象)水墨與西方的抽象繪畫究竟有何種區(qū)別?這個(gè)問題仍舊關(guān)涉到西方中心主義與弱勢(shì)文化的一種對(duì)決。若答案是沒有區(qū)別,那么接下來將表明:實(shí)驗(yàn)水墨,盡管在當(dāng)下仍舊作為無可忽視的一支前衛(wèi)力量,然而在文化價(jià)值的建樹上,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于西方五十年——而在西方,由于極少主義、觀念主義、女性主義、身體倫理的興起,現(xiàn)代主義壽終正寢,抽象繪畫的先鋒性也被磨平了棱角,變成裝飾性、經(jīng)濟(jì)主義的媚俗游戲。進(jìn)而得出的結(jié)論則是,中國當(dāng)下的水墨實(shí)驗(yàn)運(yùn)動(dòng)無非是美國抽象表現(xiàn)主義、日本現(xiàn)代派書法、中國臺(tái)灣現(xiàn)代水墨的后繼。”[2]顯然實(shí)驗(yàn)水墨因抽象型水墨藝術(shù)家的定義,其前衛(wèi)性已經(jīng)遭到質(zhì)疑。

但辯證地來講,抽象型水墨藝術(shù)家之所以提出這樣的觀點(diǎn)也因處于實(shí)驗(yàn)水墨探索的初期,絕大多數(shù)作品都是以抽象的形式表達(dá)藝術(shù)家的觀點(diǎn)。但如今再總結(jié)實(shí)驗(yàn)水墨可以將其以時(shí)間節(jié)點(diǎn)來劃分,分別為20世紀(jì)90年代至1995、1995至2003和2003年以后的實(shí)驗(yàn)水墨。20世紀(jì)90年代的實(shí)驗(yàn)水墨和其他類型的水墨藝術(shù)一樣,有著共同的革新方向和目標(biāo)——讓“水墨”進(jìn)入現(xiàn)代,所以才有藝術(shù)家通過引入抽象表現(xiàn)主義方式來使水墨進(jìn)入現(xiàn)代;而從1995年到2003年期間,實(shí)驗(yàn)水墨探索的方向性呈現(xiàn)出發(fā)散式的傾向,可以說這個(gè)時(shí)期是一個(gè)過渡時(shí)期,還未形成一定的規(guī)模和氣候;但到2003年以后出現(xiàn)了我們?nèi)缃窨煽吹降拇蚱屏水嫹N局限的水墨裝置、水墨影像和水墨行為藝術(shù)等多元的形式。所以從1995年以后再將實(shí)驗(yàn)水墨與抽象水墨相等同,顯然是不全面也不合理的,抽象水墨如果從時(shí)間定位的角度來講,隸屬于實(shí)驗(yàn)水墨的一個(gè)重要時(shí)期。正如李小山所說:“抽象,這一點(diǎn)是‘實(shí)驗(yàn)水墨’藝術(shù)家樂意做的事情。因?yàn)椋橄笞鳛楝F(xiàn)代藝術(shù)過程中的一個(gè)重要階段,被西方藝術(shù)實(shí)踐和理論所推崇,是符合‘國際化’特點(diǎn)的,這一特點(diǎn),恰恰又是最容易嫁接到傳統(tǒng)水墨身上(傳統(tǒng)水墨中的抽象因素是現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)),是一拍即合的好事,是投入少產(chǎn)出高的經(jīng)營策略。”[3]但在很大程度上,抽象型實(shí)驗(yàn)水墨藝術(shù)家在用抽象的語言探索水墨的可能性時(shí),大多借用中國古代某一具體時(shí)期的文化作為出發(fā)點(diǎn),或者重要思想如老莊學(xué)說、禪宗思想等來賦予水墨內(nèi)涵。但在現(xiàn)代藝術(shù)的范疇中,抽象的表現(xiàn)形式是一種無主題敘事的藝術(shù),也并不需要再現(xiàn)特定的思想或文化現(xiàn)象,所以就有評(píng)論家定義這種抽象型實(shí)驗(yàn)水墨是“走在抽象半路上的實(shí)驗(yàn)”[4]之所以有“半路”這個(gè)概念,也是因?yàn)楹芏喑橄笮蛯?shí)驗(yàn)水墨藝術(shù)家的作品主題明確,并且這些主題寄宿于特定的文化思想之下,所以那些借用古典思想文化表達(dá)水墨的抽象型水墨藝術(shù)家并沒有從繪畫理念上反映當(dāng)代精神,他們的作品也并非完全切合抽象藝術(shù)的概念。無論是“實(shí)驗(yàn)水墨”和“抽象水墨”的概念是否能約定俗成地做對(duì)等,還是對(duì)“抽象”一詞原生義理解上的偏差,這些問題都是需要抽象型水墨藝術(shù)家反思和檢討的。

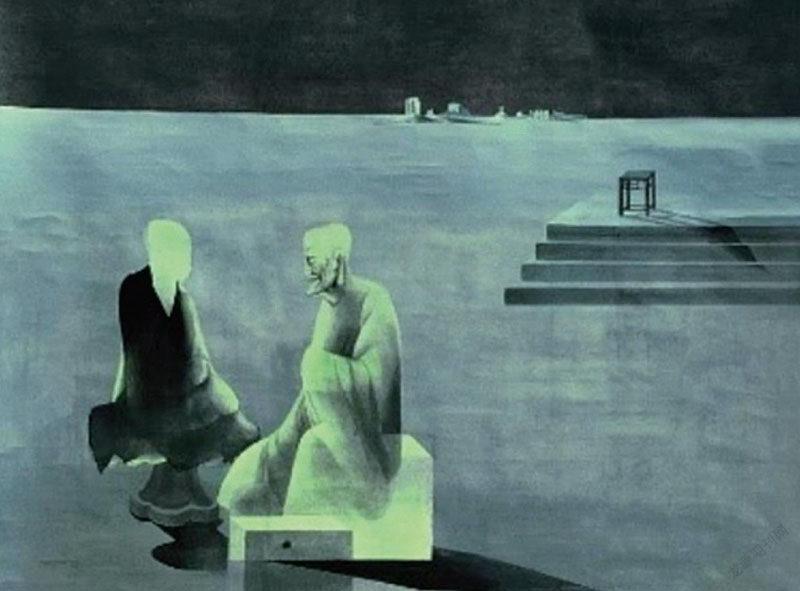

但并不是說實(shí)驗(yàn)水墨藝術(shù)家在進(jìn)行探索的時(shí)候不能借用傳統(tǒng)思想或特定的文化現(xiàn)象,實(shí)際上任何一個(gè)民族在文化的發(fā)展的過程中都不可能真正通過拋棄傳統(tǒng)而建立起新的形式,革命的過程都是要在消化傳統(tǒng)中產(chǎn)生對(duì)傳統(tǒng)的變革。學(xué)者朱平就曾指出:“還有一些實(shí)驗(yàn)水墨藝術(shù)家的探索并非完全拋棄了可辨認(rèn)的形象與主題,而是采用后現(xiàn)代藝術(shù)的創(chuàng)作手法,把傳統(tǒng)符號(hào)與現(xiàn)代元素進(jìn)行拼貼、組合甚至直接挪用、并置,將和辨認(rèn)的水墨形象作為一種象征性符號(hào),讓它與一些現(xiàn)代元素的組合中承載藝術(shù)觀念、彰顯主題及意義。”[5]如藝術(shù)家沈勤的《師徒對(duì)話》,畫家借用超現(xiàn)實(shí)主義的敘事手法來表現(xiàn)東方禪宗的意境,超現(xiàn)實(shí)主義是在潛意識(shí)心理學(xué)產(chǎn)生后所產(chǎn)生的一種敘事方式,它表現(xiàn)的是一個(gè)邏輯化的世界,并非真實(shí)的世界,在創(chuàng)作時(shí)是有邏輯地把世界打亂,重構(gòu)出一個(gè)潛意識(shí)里更為真實(shí)的世界,就是弗洛伊德所指的“夢(mèng)中的真實(shí)”。

《師徒對(duì)話》所呈現(xiàn)出的是一種非傳統(tǒng)、非現(xiàn)實(shí)主義的面貌,同時(shí)利用超現(xiàn)實(shí)主義的敘事方式進(jìn)行描繪,在此基礎(chǔ)上又融入了東方的禪宗思想,進(jìn)而構(gòu)建出一個(gè)較為觀念化的溫和而統(tǒng)一的世界,它背后所蘊(yùn)含禪宗思想,是一種回到物本身,以物而觀物的狀態(tài)。具體途徑是畫家通過師徒間師傅有面部徒弟無面部,以及師徒間所坐的凳子的方圓間的對(duì)比進(jìn)行呈現(xiàn),這是一種積極吸納西方繪畫中特定敘事手法并把這種敘事手法結(jié)合本土文化、在這種結(jié)合中探索水墨語言的可能性進(jìn)而革新傳統(tǒng)的方法。可以說實(shí)驗(yàn)水墨在實(shí)踐層面上選擇了非具象,但絕非抽象的語言,從某種程度上講它開始承載一種看法或觀念。

(二)實(shí)驗(yàn)水墨進(jìn)入當(dāng)代的爭(zhēng)議

以2003年為界點(diǎn),之后的實(shí)驗(yàn)水墨所做出的探索,其方向性已經(jīng)不僅僅局限于繪畫這一單一的媒介,實(shí)驗(yàn)水墨打開了更多的維度,不再只局限于一幅畫,它需要承載新的看法和新的認(rèn)知邊界,這樣的方式在2003年以前的呈現(xiàn)是停留在圖像層面上,用圖像構(gòu)建觀念,在2003年以后實(shí)驗(yàn)水墨所形成的氣候中,水墨被引入更豐富的當(dāng)代藝術(shù)載體中,諸如裝置、行為、影像等,實(shí)驗(yàn)水墨更接近它的原生義,更具寬泛性和多方向性。這都是由實(shí)驗(yàn)水墨本身所具有的實(shí)驗(yàn)性所帶來的后繼結(jié)果,實(shí)驗(yàn)水墨的實(shí)驗(yàn)態(tài)度拓展了藝術(shù)手段,讓“水墨”可以在更寬維度上進(jìn)行探索,所以實(shí)驗(yàn)水墨可以說是一個(gè)過渡性的形態(tài),并非結(jié)果性的形態(tài)。實(shí)驗(yàn)水墨的實(shí)驗(yàn)性、過渡性和其扮演的角色最終會(huì)將水墨藝術(shù)引入當(dāng)代藝術(shù)的范疇。這便引出了學(xué)界又一次批判與爭(zhēng)議的話題,水墨是否具有當(dāng)代性?

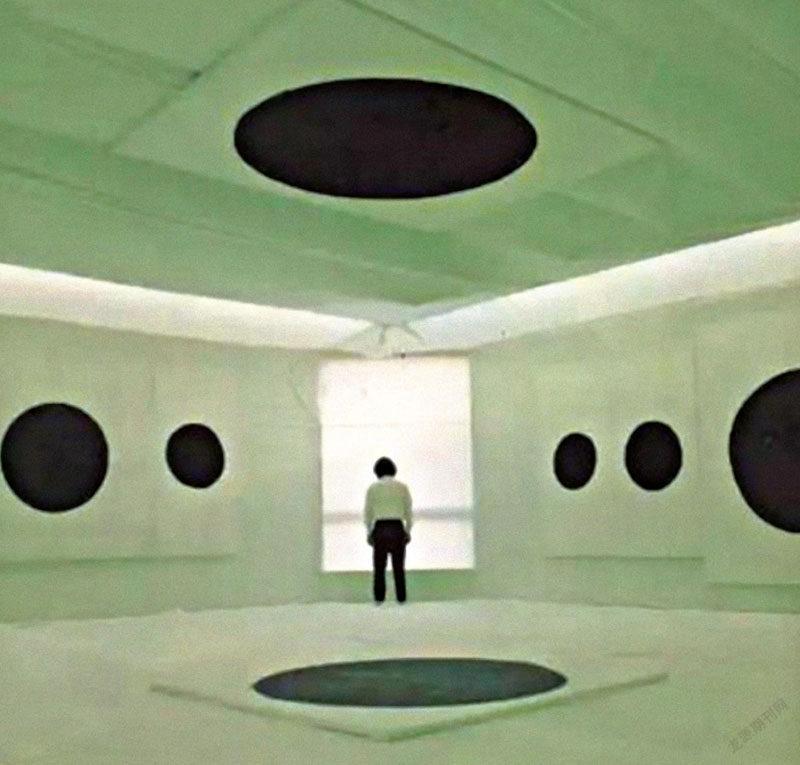

實(shí)驗(yàn)水墨進(jìn)入當(dāng)代水墨的關(guān)鍵便是使其自身具有當(dāng)代藝術(shù)的核心因素——當(dāng)代性,這就要求實(shí)驗(yàn)水墨在涵蓋藝術(shù)種類的范圍上呈現(xiàn)出更大的包容。在“當(dāng)代性”這一問題下便又引起批評(píng)界的討論——水墨是否能如此寬范圍地開放其邊界?提出“中國畫窮途末路”的李小山就認(rèn)為:“‘實(shí)驗(yàn)水墨’的‘實(shí)驗(yàn)’性不是沒有節(jié)制的,如果我們?nèi)园阉?dāng)作一個(gè)藝術(shù)種類的話,那么,它的限制正是它的特色。有些藝術(shù)家企圖開放“水墨”的概念,使其無所不包……顯然,眼下一些藝術(shù)家在“水墨”與各類藝術(shù)品種之間周旋,有點(diǎn)病急亂投醫(yī)的癥狀。”[6]李小山雖然沒有像其他評(píng)論家那樣將實(shí)驗(yàn)水墨與特定類型的水墨畫(抽象水墨)作對(duì)等,但其觀點(diǎn)顯然是將進(jìn)行水墨裝置藝術(shù)、水墨行為藝術(shù)、水墨影像藝術(shù)探索的藝術(shù)家們都拒之門外。這種觀點(diǎn)便從根源上限制了實(shí)驗(yàn)水墨進(jìn)入當(dāng)代的可能性,也并不符合其涵蓋范圍層面所需的更大的包容性的要求。但脫離畫種來看,像谷文達(dá)、徐冰、王川、王南溟、王天德等藝術(shù)家對(duì)水墨做出的探索,他們的作品反而擺脫了一開始便給“水墨”預(yù)設(shè)好的既定概念,符合“當(dāng)代藝術(shù)”中對(duì)既定方法的批判、反思和檢討,它打破了我們習(xí)以為常的認(rèn)知,把“水墨”重新作為一個(gè)不加前提的對(duì)象來審視,使藝術(shù)家在調(diào)動(dòng)水墨這一個(gè)媒介時(shí),從認(rèn)知和反思的立場(chǎng)出發(fā)介入當(dāng)代,這樣不僅為水墨藝術(shù)進(jìn)入當(dāng)代提供了更好的思路和方向,也為“水墨”這一媒介自身拓大了其發(fā)展的可能性和緯度。

(湖北大學(xué))

參考文獻(xiàn):

[1] 劉子健:《清理——為實(shí)驗(yàn)水墨的歷史留一份證詞》,《當(dāng)代藝術(shù)》,2004年第2期。

[2] 島子:《無界尋思的精神自得——?jiǎng)④驳膶?shí)驗(yàn)水墨》,中國文博網(wǎng),2011年。

[3] 李小山:《我對(duì)‘實(shí)驗(yàn)水墨’的看法》,豆丁網(wǎng),2012年。

[4] 朱平:《實(shí)驗(yàn)水墨的歷程》,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2003年。

[5] 朱平:《當(dāng)代水墨——跨媒介探索現(xiàn)象研究》,人民出版社,2018年。

[6] 李小山:《從中國畫到實(shí)驗(yàn)水墨》,《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)》,2002年第2期。