新時期推進緬北地區華文教育發展的挑戰及對策研究

黃杰忠 宋顯云

摘 要:隨著我國綜合國力提升,“一帶一路”倡議的深入推進,作為我國通往印度洋最短陸上通道的樞紐,毗鄰西南邊疆的緬北地區戰略地位進一步凸顯,受到中緬雙方的更多關注,給該地區華文教育帶來新的機遇與挑戰。本文通過對緬甸果敢自治區、撣邦第二特區及克欽邦等緬北地區華文教育存在諸多問題進行實地調查分析,為進一步提升該地區華文教育質量提出相應的對策建議,即應以政府為主導、以社會資源為基礎、以培訓為手段,多種模式探索推進,破解緬北地區華文教育發展阻礙。

關鍵詞:緬北地區;華文教育;挑戰;對策

中圖分類號:H195 文獻標識碼:A 文章編號:2095-9052(2020)04-0121-03

基金項目:2018年度國家民委研究項目“中緬邊境緬籍勞工跨境流動與邊疆穩定研究”(2018-GMG-055)

隨著“一帶一路”倡議的推進,華文教育迎來空前優越的國際環境,孫宜學指出“一帶一路”建設為沿線國家和地區的華文教育帶來“黃金機遇期”[1],但也面臨各種挑戰與難題,在各國國語和其他通用語種的擠壓下,實現華語普及面臨的問題巨大[2]。同樣,雖擁有豐富的華人資源,但緬甸復雜的政治因素致使整體華文教育發展緩慢[3]。中緬雙方是共建“一帶一路”的重要合作伙伴,“緬北地區”是“一帶一路”的樞紐,指緬甸北部與中、老、泰、印、孟接壤的地區,與中國接壤的緬北地區主要為克欽邦和撣邦注1,人口約1150萬人,占緬甸總人口的20%,是緬甸主要華人聚集區,主體民族以漢族(果敢族)、佤族、傣族(撣族)、景頗族(克欽族)等中緬跨界民族為主,華文為主要交際語言之一。中緬國境線全長約2185公里,其中云南省境內的中緬國境線長1997公里,特殊的地理區位使云南成為中緬文化交往交流交融的主要交匯點,也使得毗鄰我國的緬北地區成為中緬教育文化交流交融的重要緩沖地帶,該地區華文教育質量影響著我國國家建設倡議的推進與沿邊繁榮安定。隨著中緬雙方合作的深入,該地區戰略意義日益凸現,給華文教育發展帶來新的機遇與挑戰:一方面華文教育的需求規模增大,且需求層次多元化;另一方面,當地辦學資源有限,又受緬甸政局與政策的影響,華文教育辦學空間被壓縮,學生流失嚴重。基于對緬北果敢自治區、撣邦第二特區、克欽邦及云南德宏、臨滄、保山等州市邊境縣實地調查與訪談,本文對當前緬北地區華文教育存在問題進行分析,并提出相應的對策建議。

一、緬北地區華文教育面臨機遇與挑戰

(一)良性發展的雙邊關系與復雜的緬甸政治局勢

中緬雙邊關系呈良性發展,為在緬推進華文教育提供了總體良好的外部環境。2017年,中方提議建設“人字型”中緬經濟走廊,得到緬方的積極響應注2。2019年4月,國家主席習近平在會見緬甸國防軍總司令敏昂萊時提到中方支持緬國內和平進程,關注緬北形勢發展,中緬雙方要相向而行,進一步強化邊境管理,共同維護邊境安全穩定注3。2020年1月,習近平主席在會見昂山素季時表示“中緬都進入了國家發展新階段,雙邊關系面臨新的發展契機;這次我們決定構建中緬命運共同體,開啟雙邊關系的新時代”注4。良好的雙邊關系讓華文教育在緬甸呈現欣欣向榮之勢,截至2018年11月,在緬首家孔子課堂——曼德勒福慶孔子課堂已在緬甸開設58個教學點,培養1.8萬余名學員,并將漢語教學推廣至寺廟學校、私立中學、大學院校等注5。緬北地區華文教育也取得長足發展,撣邦第二特區、果敢自治區、戶板佤族自治州、滾弄等地區,至2017年底有華文學校921所,在校生超21萬人注6。經筆者調查,果敢、滾弄、戶板、南鄧、勐冒、南木昔、南佤等緬北地區大部分華校采用國內學制,使用人教版教材,果敢等部分地區達到全覆蓋。

然而,緬甸復雜的政治格局與不安定地區局勢致使緬北地區華文教育支離破碎。顯然,昂山素季為首的民盟贏得了執政權后并未從根本上改變緬甸混亂的政治格局,軍方仍占有緬甸議會25%固定議席,具有對各種事項的否決權,也無法化解于割據地方的少數民族武裝力量(簡稱:民地武)之間的沖突與矛盾。緬北不僅是緬軍與“民地武”的主戰場,而且有近16個跨境民族聚居、90%的“民地武”盤踞其中,2009年至2019年9月中旬,雙方沖突加劇,且主要集中在與中國云南接壤的緬北地區[4],戰爭與沖突是緬北地區最熱門的詞匯,安定平穩的環境成為奢侈品,學校破敗消失、生源嚴重流失成為常態。如:果敢地區在2015年“2.09”戰爭事件后果(華)文學校注7數量由原來200余所銳減近百所,學生數也由19000余名銳減半數。2009年果敢“8·8”事件后[5],果敢唯一承辦高中教學的果東學校僅招收四屆高中生后于2009年8月中止招生,直至2019年6月才恢復招收高中生。

(二)增長的華文教育需求與短缺的辦學資源

緬北地區華文教育資源極為豐富。隨著近年來我國經濟快速發展,綜合國力及國際影響力的不斷提升,華文教育在緬北地區愈加受到重視,當地民眾接受華文教育的意愿需求日愈上升。但受緬北地區社會經濟實際制約,緬北華文教育存在校舍嚴重不足、配套設施缺乏、合格師資隊伍緊缺、華文資料短缺等問題,遠無法滿足辦學需求。調查發現果敢地區2019年秋季學期果文學校在校生23 415人,已大幅超過2015年“2.09”事件前學生人數,但在職華文教師人數僅為495人,生師比高達1∶45,與國內生師比標準——即高中教職工與學生比1∶12.5、初中1∶13.5、小學1∶19差距巨大注8。如果按照1∶19生師比計算,該地區各類教師缺口700余人。且大量教師沒有接受過專門的師范教育或培訓[6],多數果文學校存在小學畢業甚至未畢業留校任教的情況,華文教育質量可見一斑。另外,果文學校數量不足,校舍資源緊缺也嚴重制約著當地華文教育發展。調查發現:果文學校在“2.09”事件后大幅減少,目前雖恢復到163所,但仍無法滿足大規模的華文教育需求,且多數學校校舍簡陋,大量學生只能在簡易大棚內上課。匱乏的辦學資源,使小學、初中、高中學生呈現逐層次大幅遞減趨勢。

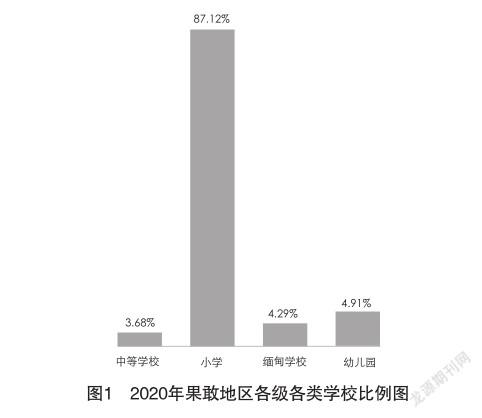

(三)多層次的華文學習需求與不完善的辦學體系

緬北地區華文教育另一突出的問題是各層次華文學校設置不盡科學,辦學體系不完善,無法滿足多層次華文學習需求。調查發現:多數緬北地區缺少高級中學及中等職業學校或技術學校,無力承擔高中、職中及更高層次的辦學任務;并且僅有較少的初級中學及幼兒園,無法滿足當地民眾求學需求,生源流失嚴重。如果敢地區163所學校中,緬政府的純緬語學校8所,果敢社會辦學155所(含私立幼兒7所,中小學混成學校6所,小學校142所),緬語學校、幼兒園、小學、初中學校數量比例是8:7:142:6,小學學校占總數量的87.12%,中學與幼兒園僅各占3.68%、4.91%(見圖1)。6所中小學混成學校含2019年恢復招收高中學生的果東中學。

果敢地區果文學生總數23 415人,其中高中生30人,占比0.13%;初中生695人,占比9.19%;小學生20 539人,占比87.72%;學前幼兒2 151人,占比2.97%(見圖2)。可以看出,學校教育體系設置不健全,致使辦學層次畸形發展,小學后華文生源流失嚴重,極大制約了當地華文教育發展。另外,因緬北地區特殊情況,當地學生辦理護照的難度極大,而缺少護照無法通過學信網進行學籍登記,學歷無法認證,致使緬北地區學生缺少就近進入國內進行更高層次學習的動力。

(四)緬甸聯邦政府影響力加大,華文教育辦學空間壓縮

近年來,緬政府加強對控制地區的文化教育監管,當地華文教育空間被壓縮。作為中國最重要的鄰居之一,緬甸僅設有三家孔子課堂,無孔子學院注9,胞波友誼長存,但未能讓緬政府完全放下對華文的擔憂與戒心,大緬族保護主義一定程度上制約了華語成為緬甸國家教育體制下的主導語言。調查發現:緬政府通過設立緬文學校、提供10檔免費緬文教育、選派緬籍緬文教師、資助擴建校舍、將果(華)緬雙語學校納入國家教育體制等各種方式,大力推進緬語語言文化教育,壓縮華文教育空間。如:雖受“2.09”事件影響,緬甸政府選派至果敢地區并直接管轄的緬籍教師已由原來近700人減少到432人,但仍與華文教師數量相當;8所緬語學校2019年秋季學期在校生大幅上升,達3 500人,且按照緬政府要求,果文中小學需采取分段教學,增加緬文教學時長及比例。

二、多種模式探索推進,破解緬北地區華文教育發展阻礙

(一)以政府為主導,各級各類學校試點推進,繼續探索跨境模式

由于多數緬北地區無法滿足學生多層次教育需求,數千學生流入云南省臨滄、德宏等毗鄰州市求學,給當地教育管理帶來挑戰,但也是國境內華文教育的新機遇。滇西科技師范學院、德宏師范高等專科學校等毗鄰的國門高校與國門中小學在跨境華文教育領域中發揮著重要作用,并探索出適應當地實際的各種跨境華文教育模式,為推進沿邊跨境華文教育提供了好的范式。周家瑜對中緬邊境的滇西科技師范學院針對南亞東南亞華文教育師資需求而開展的華文教育“六結合”模式的主要做法與成效進行了分析,為邊境國門高校更好地開展華文教育提供有益的借鑒[6]。然而,僅依靠州各級市各類學校現有辦學資源,承擔更大規模緬北地區學生教育壓力巨大,無法充分發揮教育先行最大效能。因此,探索由政府主導,各相關行業部門介入支持的跨境華文教育模式是提升緬北地區華文教育質量的重要途徑之一。各級地方政府可根據實際,進一步創新、完善沿邊華文教育政策,將支持擴大對緬北地區開展華文教育列入教育規劃,建立并完善保障制度,加大投入;同時,邊境國門學校已有辦學經驗,將已具有一定規模基礎及取得成效的國門學校作為試點,鼓勵各級各類學校積極尋求多種辦學模式,擴大招收緬北地區來華留學生規模,推進緬北地區跨境華文教育多元化、專業化發展。

(二)以社會資源為基礎,分區分類支援,構建內外互補模式

充分用好當地華人及華人社團資源,分區分類推進對緬北各地區華文教育。華人及華人社團既是當地華文教育得于發展的根源,也是當地師資隊伍建設的重要來源[3]。用好當地華人資源是推進華文教育必然之選。果敢、撣邦第二特區及克欽邦等資源被當地實權勢力掌控,但各地實際情況又略有不同。因此應分區分類制定推進措施,對教育有高度自治權的撣邦第二特區,援建集小學、初中、高中一體化的優質華文學校;在受緬政府影響較大的果敢等地區,可用好當地華人資源,設立毗鄰國門高校附屬中小學或實習實訓中心;在克欽邦等地區,加強當地師資隊伍培訓,加強中華優秀傳統文化官民多渠道交流。同時,發揮僑務系統力量,積極宣傳引導,鼓勵符合條件國內外社會力量進入緬北,完善覆蓋大中小幼形式不同的華文教育體系。

(三)以培訓為手段,完善政策制度,外援內招,創新師資隊伍建設模式

堅持以系統培訓為手段,選派優秀教師,助力提升當地師資隊伍。多種形式推進當地師資隊伍培訓,繼續遴選素質較高當地教師來華培訓,培養一批能勝任初高中層次的華文教師。同時,推出以緬北地區為目的地的援助項目,每年從沿邊高校及州市教育系統中選派教師志愿者,赴緬北地區開展華文教育教學、培訓及研究工作。華文教育政策是引領海內外華文教育事業發展的指南針[7],完善政策制度保障,給予相應獎勵與項目傾斜,鼓勵國內高校畢業生到緬北中小學校任教,彌補緬北地區師資不足。最后以學歷為切入口,堅持政府與民間并舉,搭建機制暢通省級及以上平臺,以緬北地區學生在國內學校所在地取得的居住證明、在校學習證明等有效材料為依據,開通綠色通道,建立相應健全的學籍登記管理制度,構建緬北學生學歷認證體系,促進多層次學生招錄。

三、結語

平穩安定的周邊國際環境有利于我國邊境地區穩定發展、助力實現“兩個一百年”偉大目標。關注與我國西南邊疆接壤的撣邦果敢自治區、撣邦第二特區、克欽邦等緬北地區的發展,推進華文教育,確保建設通往印度洋最近陸上通道堅實的群眾基礎,把握未來走向,確保緬北地區在中緬總體向好、合作交流不斷擴大的局勢中發揮積極作用是構建親誠惠容中緬共同命運關系的重要內容。因此,通過實地調查訪談,嘗試解決該地區華文教育實際問題,探索深入推進緬北地區華文教育有效措施具有深遠的現實意義。然而,緬北地區局勢復雜多變,完整掌握該地區華文教育情況需要未來更為深入的調查及更為細致深入的分析研究。

參考文獻:

[1]孫宜學.在“一帶一路”建設中推進華文教育[N].中國社會科學報,2017-1-5(2).

[2]孫宜學.“一帶一路”沿線國家華文教育:現狀、問題與對策[J].海外華文教育,2017(7):893-902.

[3]鄭璐,張成霞. 緬南華人對當地華文教育發展的影響[J].教育文化論壇,2019(5):91-95.

[4]李燦松,胡平平,楊旺舟.緬北局勢及其對中緬經濟走廊建設的影響[J].熱帶地理,2019(6):823-832.

[5]果敢志[Z].香港:香港天馬有限責任公司,2012.

[6]周家瑜.邊境國門大學華文教育“六結合”模式的實踐與探索[J].大學教育,2020(1):37-39.

[7]朱虹,郝瑜鑫.新任務新使命:新中國70年的華文教育事業[N].中國社會科學報,2020-01-02(2).

(責任編輯:李凌峰)

注1 本文主要對與我國接壤的果敢地區、撣邦第二特區(佤邦)及克欽邦進行分析探討

注2 引自緬華網,2020年2月26日

注3 引自人民網,2020年1月10日

注4 引自求是網,2020年2月1日

注5 引自緬華網,2020年2月26日

注6 緬北地區有關教育數據為筆者赴緬北地區調研收集

注7 華文在果敢地區被稱為果文,以漢語當地方言為主體,華文學校被稱為果文學校,下同

注8 見《關于統一城鄉中小學教職工編制標準的通知》(中央編辦發〔2014〕72號)文件

注9 引自國家漢辦官網2020年2月26日