高填方路基沉降變形預測及控制標準分析

鄭明強 高建平

摘要: 社會在進步,我國高速公路的建設隨之不斷發展,延伸范圍越來越大,與此同時,也因為地勢的不同選用了高填方路基的方法。實際施工中,高填方路基也凸顯出了諸多的問題,尤其是在沉降變形預測與控制標準方面。建筑企業結合實際的情況,審視了工作的每一個環節,找到施工中的優缺點,根據高填方路基沉降的影響因素及時做出準確的預測,嚴格按照控制標準操作,提升整體的建筑質量,滿足社會多樣化的需求。

關鍵詞:高填方;沉降變形預測;控制標準;分析探究

一、前言

經濟發展的前提下,公路這一基礎建設給人們的工作與生活帶來了便利,其施工質量直接關系人們出行的安全。我國的部分公路施工中,受到地形起伏等因素限制,開始運用高填方路基的方式,以節約土地資源、避免了環境的破壞[1]。但是,高填方路基施工中經常出現沉降變形的情況,影響公路的質量,需要建筑企業合理運用先進的技術對其分析、計算,實施有效的控制,才能保證解決安全問題,提升施工水平。企業要根據施工地區的實際情況,將時間與空間結合,做好沉降變形的預測,保證了施工的質量,滿足的人們的需求也提升了安全性。

二、高填方路基沉降變形機理

建筑企業在公路施工中,地基受到工程基礎荷載影響而產生內部的變形,隨之出現沉降的現象,也就是所謂的基礎沉降[2]。天然土壤的結構是眾多的礦物質顆粒組成的,其中有許多的縫隙,也充滿了水、氣,形成了一個完整的體系。當土壤顆粒與水組合,加上顆粒之間有膠結物,而構成了土骨架。施工時,土體受到了外界荷載的作用,開始發生連鎖的反應,首先天然土體系中水承受住一定的荷載,然后剩余的荷載則被土骨架分擔。在荷載持續不斷的作用下,孔隙間體積逐漸變小、土顆粒開始重新排列,導致整體的骨架開始錯動不穩,出現了高填方路基沉降變形的情況。

此外,土壤中部分黏性土的厚度大,水開始滲出,孔隙間的水壓逐漸降低,不斷在土層結構的內部傳遞,形成了不穩定性[3]。土體結構受力為后,開始出現不同程度的變形,主要是體現在形狀、體積這兩方面。其中,形狀變形是指土體結構承受了剪應力,當超過其所能接受的最大限度時,整體結構開始崩塌,嚴重損壞。體積變形是土體結構受到了正應力,使體積被壓迫而變小,但不會損壞到整體的結構。實際施工中,沉降量較大說明土體容易被壓縮,同時,荷載小,那么沉降情況就不明顯。

三、高填方路基沉降變形預測

基于對高填方路基沉降變形機理的了解,建筑企業要根據施工路段的實際情況及工作環節進行合理的分析,做到全方位的預測,以提升項目的整體質量。

(一)施工路段監測點的合理設計

建筑企業在進行路基沉降變形預測時,需要在施工路段設立多個觀測斷面,保證了解整條線路所在的土體結構,才能得出準確的數據。工作人員沿路縱向設置監測點,將分層標、地面沉降板等埋在路基中央[4]。此路段兩側的邊坡應埋設分層沉降板,同時將水平位移邊樁設置在路基坡處。在做好這些準備后,在建筑施工前后設立監測點,了解周圍的環境,最后開始進行沉降量的預測,以保證得出準確數據,給企業提供科學的依據,從而找到有效的處理辦法。

(二)探究高填方路基沉降的特點

根據路基的沉降特點,建筑企業采用了與之相符的預測辦法。高填方路基施工中,根據沉降的規律,企業發現隨著建筑高度的增加,變形的現象會更加嚴重。施工中的荷載量給土體結構帶來了一定的壓力,也使路基出現了沉降的情況,同時分層路基中的厚度大,那么沉降量也隨之變大[5]。路基在施工受到持續的壓力,加上原路基的影響,使沉降量不斷變化,需要企業注意觀察與預測。如果原路基是軟土結構,那么沉降情況會更加明顯,隨著土體被壓縮變形,那么離路基中線越近,沉降現象越嚴重。這時,兩側的沉降量雖然較小,但是在土質不均勻的路段中,土質軟的區域變形也會明顯。因為沉降量與土結構的密度等有著關系,那么,加強下層路基的壓實度,在一定程度上加快沉降速度,建筑企業對其進行有效的處理,提升了路基的穩定與安全性。

(三)實施監測施工情況

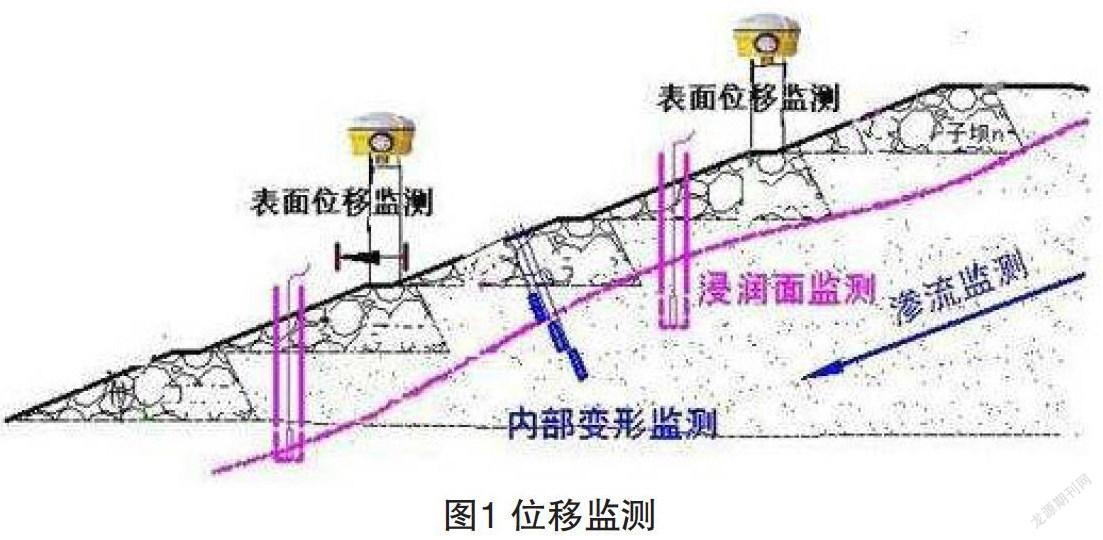

建筑企業在施工時,將天然路基進行了換填,根據之前設置的地面沉降板的觀測,得到了在不同高度時沉降變形的數據[6]。企業根據施工的要求,結合變化的沉降量,通過觀測留意沉降速度是否在每晚1.0 cm這個范圍內。路基兩側邊坡的分層沉降板也開始了不斷的變化,企業以此為依據了解到了此路段的分層沉降數據。分層沉降板的變化下,建筑企業得到了土體縱向的沉降量,以預測施工時可能出現的變形情況,做好相應的準備與處理措施。土體斷面皮腳的水平位移柱可以完成相應的監測工作,以得到坡角的水平位移速度(如圖1所示),看此數值是否小于0.5 cm/晝夜。通過實時的監測,如果每天的水平位移速度超過了這個規定的數值,那么必段停止施工[7]。在預測時,建筑企業對于埋設的設備等,都要做到初始數值的記錄,每一個施工環節完成后,都要進行監測,直到整個工程的完成。在施工中,如果遇到了特殊原因而停止施工,那么每3天對沉降板進行一次監測,保證數據的連續性,以提升后期施工的質量。

四、高填方路基沉降控制標準分析

(一)規范天然地基處理標準

施工時,建筑企業除了要對沉降變形進行預測之外,還要嚴格按照沉降進行相應的操作與處理,才能保證高填方路基的整體質量。在對天然路基進行處理時,要根據土體的結構,選用合理的辦法,尤其是軟土地,要特別注意。天然土體在處理后,企業要對其強度、穩定性、變形現象等方面進行檢測,同時注意與水結合后的情況,保證滿足沉降標準[8]。實際處理中,建筑企業會遇到不同情況的路段,就應選用最恰當的處理方法,例如,要考慮到地區的氣候、環境、地質條件、施工材料、設備等。根據多方面的分析,建筑企業可以結合實際情況,運用表層處理法,控制施工時變形的情況,有利于提升土體的抗滑能力,保證了施工的穩定性。沉降控制的辦法中,還有固結排水、凝固、反壓護道等多種方法,需要企業根據施工與土體的情況進行選擇,提升高填方路基的質量。

(二)壓實度與填料的控制標準

壓實度這一方面,建筑企業根據公路的承載力及其強度來操作,同時還要結合施工的進程與速度,才能符合沉降控制標準。建筑企業在進行分層施工時,對前一層進行壓實(如圖2所示),然后待其強度、深度滿足了標準后,再開始疊加第二層,做到逐層操作。對每一層都要進行壓實處理,建筑企業要注意每個環節的操作,使其強度過到控制標準,提升施工的水平與質量。壓實度有所保證,建筑高度增加時,也能有效的控制沉降量,保證了高填方路基的穩定性,滿足了人們對安全的需求。建筑企業在控制壓實度時,對于分層施工的填料屬性、密度、含水量等都要有一個徹底的了解,選用在標準范圍內的材料。建筑企業填料的選擇上要嚴格按照沉降變形控制標準操作。在進行填料的選擇時,要提前做相應的實驗,例如,液限、擊實、承載等,保證其能滿足建筑的需求,減少沉降情況的發生,提升施工的質量[9]。建筑企業要優先選用CBR值較高的填料,同時要求其中的碎石量要達到50%左右,施工要注意均勻。建筑企業要嚴格把關,避免使沼澤土、生活或建筑垃圾進行填充,而且當液限超過40%、塑性超過25的填料也不能使用。

(三)路基施工程序的標準分析

實際施工中,建筑企業要根據對沉降情況的監測,選用多樣化的辦法計算出為相應的總沉降量,例如,系統分析、地基參數反演、曲線擬合等。在這些科學的測算方法下,建筑企業結合施工要求等內容,得出了工程完結全的沉降量。為了保證高填方路基的穩定性,根據相關規定,建筑企業要在施工完成后,將橋頭堤沉降量控制在10 cm以內,長路段在30 cm內等。但是,對于部分路基沉降量進行監測與計算時,可能出現數據的誤差等情況,降低了準確性。

在這種情況下,建筑企業要根據實際沉降的情況,控制分層施工等環節的速度,例如,柔性路面基層的處理中,應做到三個月內沉降度不超過5 mm/d。施工中,建筑企業要做到上下行車道的半幅施工,保證另一側車輛的正常通行,也可以選用全幅的方式,但是要在路側布設臨時通道。建筑企業要根據填料位置、稀疏程度等,設計好車輛的形式與路線,避免施工荷載對路基上層的擾動。

五、結束語

建筑企業高填方路基施工中,經常會遇到土體持續受到荷載作用而出現沉降與變形的情況,使公路的安全與穩定性下降。面對這種情況,建筑企業開始重視沉降變形的預測工作,對施工路段的土壤、環境等做了詳細的勘察、分析,結合工程要求,得出沉降量的準確數據。建筑企業以此為依據,注意觀察每一個施工環節中的沉降量情況,嚴格按照控制標準,以保證高填方路基的施工質量,滿足人們出行的需求,提升了安全性,促進了經濟的進步。

參考文獻:

[1]董發俊,彭振輝,張社榮,杜曉喻,尚超.小間距偏壓隧道地表及周邊建筑物沉降變形及控制[J].交通世界, 2018(32):107-109+112.

[2]徐清風.高速鐵路高填方路基施工方法及質量控制研究[J].綠色環保建材, 2018(04):115-116.

[3]夏祥山,劉宇.高填方路堤邊坡穩定性分析方法及控制措施研究[J].工程建設與設計, 2018(07):121-123.

[4]金純,徐幫樹,楊來華,連艷武.高填方填筑質量控制指標與影響因素研究[J].土工基礎, 2018,32(01):31-34.

[5]尹懂懂.高原濕陷性黃土地區沖溝高填方路基施工工藝及質量控制[J].價值工程, 2017,36(35):109-110.

[6]楊東發.城市道路排水深基坑開挖周邊構筑物沉降變形的控制[J].四川水泥, 2017(11):315-317.

[7]禹寧.沈陽(王家溝)至鐵嶺(杏山)高速公路改擴建工程高填方路基控制沉降的技術分析和處理措施[J].北方交通, 2017(04):90-92.

[8]步艷潔,劉紅艷,萬志輝.基于灰色理論的黃土高填方地基沉降變形預測研究[J].遼寧工業大學學報(自然科學版), 2015,35(05):328-331+343.

[9]萬志輝,劉紅艷,步艷潔.基于灰色理論的黃土高填方地基沉降變形預測研究[J].路基工程, 2015(04):194-198.