國土空間新形勢下綜合交通規劃的問題與對策

韓永啟 趙靜 魏艷慶

摘 ?要:隨著現代社會的不斷進步,我國的土地空間越發緊張。空間規劃工作已經成為促進我國社會深度發展的重要任務。領土空間是各種國家元素的承載平臺,同時也是保障國家穩步生存與發展的前提。交通則是基礎產業,是連接各個地區的重要途徑,是國土空間規劃工作朝向高質量方向發展的核心支撐。鑒于此,本文就國土空間新形勢下綜合交通規劃的問題以及其對策做出了簡要探析,以求能夠為相關工作者提供借鑒作用。

關鍵詞:新形勢;國土空間;交通規劃;問題;解決對策

一、前言

隨著現代社會經濟水平的不斷提升以及國土空間理念的不斷優化創新,新形勢下的綜合交通規劃直接關系到我國的未來建設與發展,是實現多區域高質量、綠色發展的重要支撐。但就傳統的綜合交通規劃模式來看,其已然無法行之有效地滿足當前發展需要[1]。鑒于此,有關部門有必要深度契合新形勢下的社會發展歷程,尋求嶄新的綜合交通規劃策略,只有這樣才能深度貼合當下公眾需求,將國土空間的利用率提高。

二、城市綜合交通規劃理念的革新

城市綜合交通規劃理念的革新在我國城市綜合交通規劃的演變進程中起到極為深刻的作用,總的來講,規劃理念的優化更新主要將問題作為核心導向,在問題的基礎上尋求相應的解決策略。在20世紀80年代,我國主要較交通工具為自行車,公交服務尚且處于起步階段,道路設施嚴重不足,規劃理念更為偏向于交通設施的建造方面,用于解決交通供應滯后的問題[2]。在20世紀90年代,改革開放步伐的不斷深入使得人們的生活水平越發提升,各種民用汽車的數量開始顯著增加,有效增快了我國的城市化進程,但與此同時也出現了相應的交通擁堵問題,有關于公交城市等理念逐漸滲透到國內,規劃目標逐漸轉化為滿足人的移動需要,而并非此前的滿足交通工具的移動需要,重心咋子與如何更為有效地管理交通工具、促進公交發展等等,從而成為城市交通規劃建設優化的重要指標。

自從2000年開始,為行之有效地應對環境惡化的問題,適應全球綠色發展的大趨勢,計劃指標是以人為本,將綠色出行作為側重點,全方位地加強城市交通系統的協調融合,為人們出行提供更為有效的保障。規劃出行分布圖如圖1所示。

三、國土空間新形勢下綜合交通規劃存在的問題

(一)基礎設施建設問題嚴重

隨著現代社會的不斷發展,我國的城市化進程正在不斷加快,因而城市商業區域也正在不斷擴張。在城市中心的商業區域,各種設備都極為完善,人們大多會在此類區域中生活、購物等,因而每天都有較為龐大的人流量[3]。如此便很有可能引發相應的出行問題,例如交通堵塞等,此類問題往往無法在短時間內獲得完善。而部分地區則由于經濟欠發達,因而交通規劃工作建設與公民實際需要存有較大差距。由此可見,當下我國城市中的交通仍舊處于較為嚴重的兩極分化態勢,經濟發展的不均衡使得人們的正常生活受到了相應的影響。

(二)規劃動態調整制度尚未建立

1. 由于并未建設科學完整的綜合交通規劃動態反饋體質以及協調機制,綜合交通規劃工作嚴重偏離當下社會經濟發展進程以及公民的生活變化需要。

2. 按照不同部門所承擔的不同責任來予以劃分,不同交通規劃明顯缺乏對交通系統運作的考量。例如,部分城市在開展綜合交通規劃工作的過程中,鐵路運輸計劃可能是實際管理工作存在較為顯著的偏差,此外和環境保護、水利管理等部門幾乎沒有聯系,進而產生信息孤島現象。

(三)規劃模式不具備長遠性

就目前來看,我國所采取的經濟發展措施仍舊是以發達經濟地區帶動欠發達經濟地區,許多城市在發展建設的過程中,并不能從長遠角度審視交通規劃工作,因而使得大量地區都出現各種交通方面的問題,并且此類問題在時間的推移下不斷顯現,對城市的整體發展來講,顯然是有弊無利。

(四)規劃內容未關注服務與效率

1. 當下綜合交通規劃的主題架構仍舊是業界的多種系統補丁,使得方法之間的聯系少之又少,同時還嚴重降低了其協調性。

2. 實行以人為本的規劃理念顯然是不足的,過分關注交通設施,卻并不從使用者的角度考慮,必然會導致流程服務計劃偏離正常發展需要。

3. 并未建立完整的法律機制,因而導致綜合交通規劃工作缺乏相應的監督管理,公眾所提出的意見很有可能被無限期擱置,交通建設的科學性以及系統性嚴重降低,進而威脅到城市地區自身的穩步發展[4]。

四、國土空間新形勢下綜合交通規劃的應對策略

(一)創新優化城市綜合交通規劃模式

就目前來看,我國所作出的傳統城市交通規劃的核心均被放置于增強交通運輸效率方面,雖然行之有效地解決交通運輸方面的問題,修建大量公路,交通設施越發增多,但是交通擁擠情況卻仍舊一如往常,有增無減[5]。所以,如果想要行之有效地解決當下交通規劃存在的多種問題,首要目標仍舊是優化創新交通規劃模式,通過自覺地改變工作理念以及工作內容的方式,改變綜合交通規劃模式。在國土空間新形勢下,綜合交通規劃的連接性功能被進一步加強,其從屬于連接多個地區經濟、文化的重要橋梁。對于不同地區來講,其往往存有不同的交通標志與交通特征,因而需要結合不同區域的交通優勢來進行改變,不斷地優化創新交通規劃模式,交通規劃必須契合不同地區的交通發展特征,因地制宜,選擇符合需要的管理策略與管理理念,用于保障城市綜合交通體系的高效率運作。

(二)完善城市公共交通網絡

服務理念與服務模式的創新是促進城市交通網絡穩步發展的前提要素,而全面優化公共交通設施的建設,提高公共服務水準則是基礎支撐。具體來講,相關部門可以從以下幾點著手:

1. 在較為繁忙地地理區域增添公交車以及地鐵班次。

2. 在城市道路規劃的過程中,全面提高公車專業通道的占比。

3. 不斷優化完善公共交通工具,不管是服務水準、設施質量都需要符合群眾出行的基本需要。

4. 在開展交通管理工作的過程中,可以適當地限行私家車,鼓勵市民多坐地鐵或者公交車出行[6]。

(三)促進綜合交通規劃立法的建設

1. 從立法角度著手

保證綜合交通規劃工作能夠有效實施,從最底層開始,逐層遞進,用以實現全方位管理。在建設有關綜合交通規劃立法的過程中,應對規劃內容做出明確劃分,同時標明相應的交通規劃內容、評價標準、項目實行等等[7]。

2. 實現交通規劃以及建設管理服務的統一發展

樹立以人為本的重要觀念,所有服務規劃以及運營計劃都計劃都應該將乘客作為核心,將計劃前瞻性與建設服務管理等環節相互連接。

3. 建立更為完整的綜合交通規劃評價反饋機制以及相應的動態協調機制

深度引入發達國家的成功案例,取其精華,棄其糟粕,全面強化規劃穩定性,建立更為完整的動態規劃更新機制,同時行之有效地處理多個機制程序的關聯,實現更為有效的發展建設。

(四)利用現代化技術來管理交通系統

現代社會正在不斷發展,各種信息技術以及科學技術也正在不斷優化更新,城市綜合交通體系以及管理模式也逐漸朝向智能化以及信息化的方向發展。在城市道路建設的過程中,更多地采用綠色環保材料以及各種先進的設備手段,有效避免了廢氣污染以及揚塵等問題。利用更為科學合理的方法修建道路,提高道路的整體抗壓能力,從而有效延緩道路的使用時間。在日常交通管理工作中,可以通過大數據以及人工智能技術等,實施測算相應的路段擁擠情況,進而結合路段的擁擠程度來予以調控限行,在人流量較大的區域增加交通工具的班次,行之有效地展現出網絡化交通運輸管理系統的及時性以及有效性,最大限度地滿足公民的出行需要。

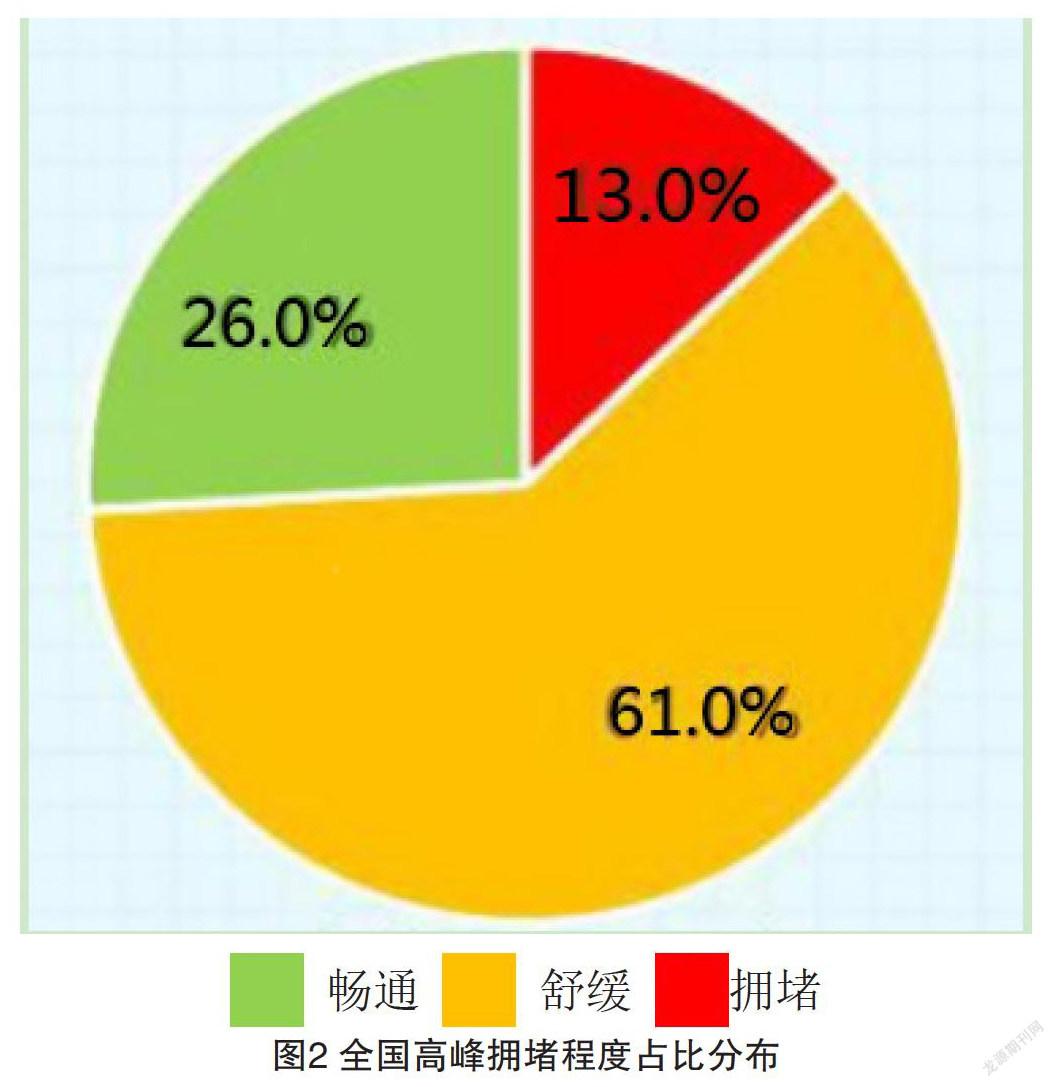

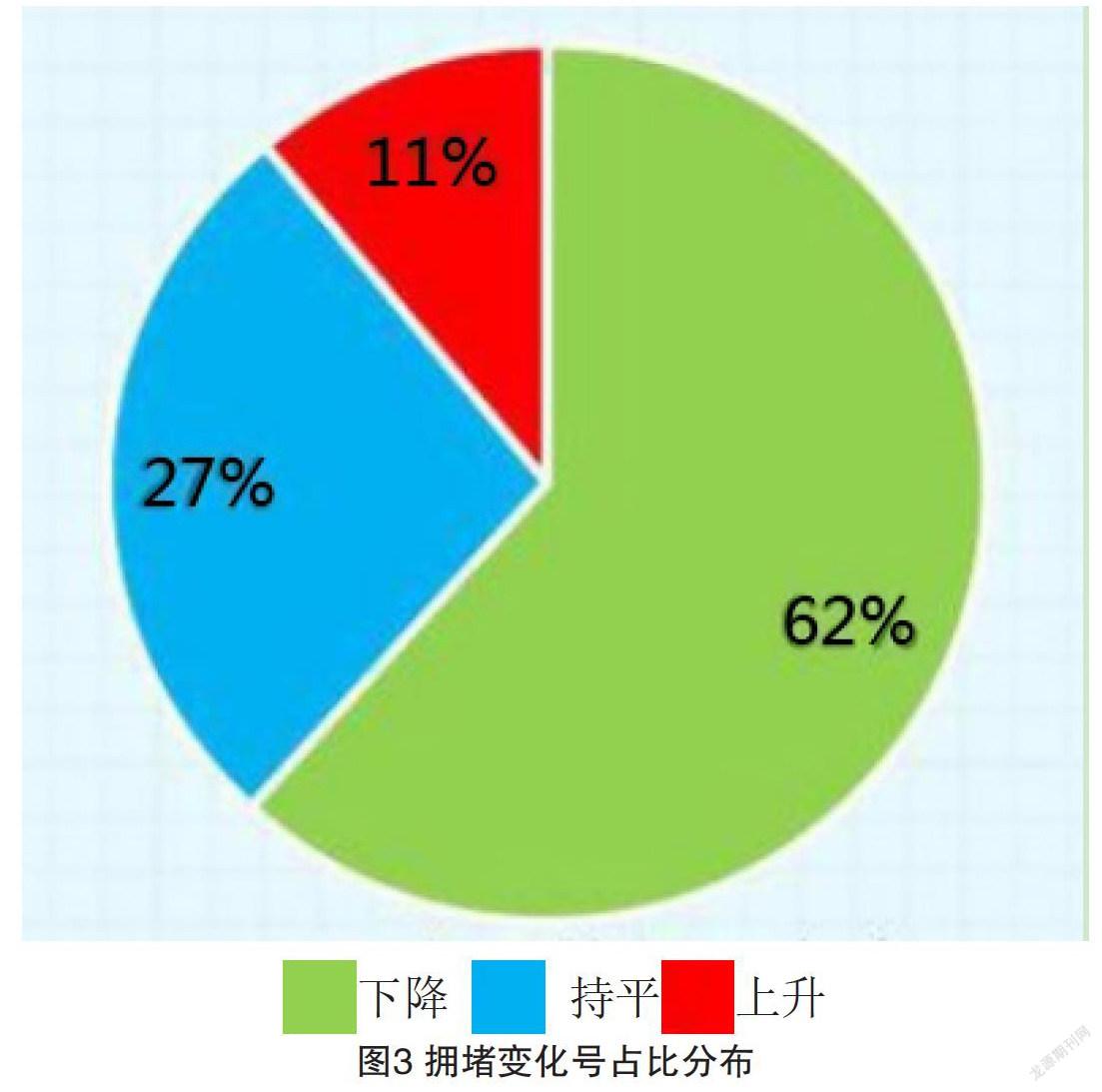

在整體數據統計之下,2019年全國361個城市中有61%的城市通勤高峰處于緩行狀態,13%處于擁堵狀態,26%交通暢通。在擁堵占比上,有11%的城市擁堵數據呈上升趨勢,62%均低于去年同期,剩余27%則基本持平。通過這些數據我們不難相信,隨著政府對交通治理越來越重視、城市智能交通系統新技術不斷應用、基礎道路網絡建設提升、公共交通(特別是地鐵)不斷完善,以及類似高德地圖的大數據強勢加持,困擾我們多年的擁堵問題將會逐漸緩解。全國高峰擁堵程度占比分布如圖2所示,擁堵變化號占比分布如圖3所示。

(五)突出交通規劃的思路可達性

就目前來看,我國尚且處于城鎮化的迅猛進程中,在城市綜合交通規劃體系中,選擇科學合理的戰略方針具有極為重要的實際意義。我國幅員遼闊,人口眾多,人口米多很大,人均土地占有率則明顯較低,因而人均交通設施占比也就不高,因此機動車等出行方式顯然是不可取的,但是隨著現代社會的不斷發展,機動車的數量正在不斷增加,這使得交通擁堵情況越發嚴重[8]。在此種情況下,城市綜合交通規劃管理部門必須充分凸顯出人民群眾的重要地位,盡可能地壓制機動化的發展進程,宣傳將公共交通作為核心出行模式,降低公民對機動車等設備的依賴性,從而行之有效地降低各種機動車的使用頻次,只有這樣才能行之有效地解決當下綜合交通擁堵的問題,提高人們出行的可達性。總體上來講,從機動性轉化成為可達性的交通規劃模式的核心思想實際上就是推進城市交通規劃的穩步發展,充分展現出以人為本的重要目標,促使城市群交通體系更為符合現代化城市的建設發展需要。

五、結束語

總之,在國土空間新形勢下,我國城市綜合交通規劃體系尚且存在諸多問題,嚴重偏離當前社會公眾的出行需要。在黨的十九大中明確指出國土空間規劃的重要地位,同時也指出交通強國的重要作用,我國綜合交通規劃工作應該充分契合十九大報告的戰略決策,重新定位其地位,采用各種新技術以及新手段,全方位地促進我國城市綜合交通規劃機制的建設與發展,長此以往勢必會有效解決我國綜合交通系統存在的問題,推進國家的進步發展。

參考文獻:

[1]張躍,賈晨亮.國土空間新形勢下綜合交通規劃的問題與對策[J].智能城市, 2020,6(02):103-104.

[2]張喬,黃建中,馬煜簫.國土空間規劃體系下的綜合交通規劃轉型思考[J].華中建筑, 2020,38(01):87-91.

[3]劉振國,常馨玉,賀明光,姜彩良.國土空間新形勢下綜合交通規劃的問題與對策[J].交通運輸研究, 2019,5(04):64-68.

[4]李潭峰,郝媛,姚偉奇.國土空間規劃背景下我國交通規劃轉型思考[J].交通運輸研究,2019,5(06):50-60+84.

[5]楊沛敏.我國城市軌道交通規劃建設現狀分析及發展方向思考[J].城市軌道交通研究,2019,22(12):13-17.

[6]馬小毅,江雪峰.大城市國土空間規劃中交通規劃編制方法探索——以廣州市為例[J].城市交通, 2019,17(04):11-16.

[7]黃凱迪,許旺土.新國土空間規劃體系下交通規劃的適應性變革——以廈門為例[J].城市規劃, 2019,43(07):21-33.

[8]向志威,王園.基于國土空間改革背景下的城市交通規劃與城市規劃的協調關系研究[J].科學技術創新, 2019(17):111-112.