重構 · 再塑魂魄

愿為執心人林正碌:異端者正路

文 | 報大人 圖 | 報大人 林正碌 李忠民 吳明峰

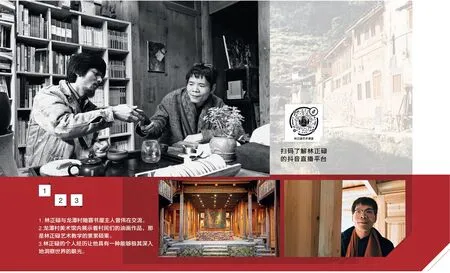

2020年春節期間,閑不住的林正碌在抖音上開始直播屏南縣的風土人情,同時推廣他的教學理念。在僅一周的時間里,他的抖音號漲粉4萬人,還通過出售油畫創收8萬元。這個“小奇跡”對熟悉林正碌的人來說不算稀奇之事,因為他一直就是善于創造奇跡的奇人。

敢想、敢說、敢干,真能做成事的奇人

剛認識林正碌的人,或許會被他講解的各種新奇觀點震住,甚至會用懷疑的眼光看他,想不通屏南縣政府為何會引進他,并委以重任。但認識久了之后,會驚詫于他是不是被“打通了任督二脈”,才能有這么多新奇而又驚世駭俗的想法。

林正碌有一套自己的“微觀新經濟”理論。這套理念的核心論點是:借助自媒體,可以打破傳統經濟時代的物理障礙。過去主要優質資源都聚集在大城市,為少數人所擁有。而在自媒體時代,個體生命無須再被職業和地域所限制,即便是偏僻落后的山村也有可能令世界矚目。每一個獨立的生命個體都有可能成就自己,創造屬于自己的地域經濟特性,實現經濟價值。

林正碌自己就是這個理念最好的實踐者和證明人。2015年,他在屏南縣雙溪鎮就創造了一次奇跡。當時,他敲響屏南縣政府宣傳部辦公室的門,提出想在屏南縣境內尋找一個地方進行“人人都是藝術家”公益藝術教學活動。面對這個貌似有點“不靠譜”的想法,屏南縣政府的領導們抱著試試看的態度接納了他。結果,他在雙溪鎮安泰藝術城的教學點先后吸引了來自全國乃至全世界的數萬人前來學畫,在社會上引起了強烈反響,不僅帶動了當地餐飲業和住宿行業的興起,還把屏南這個當時的福建省貧困縣在全國打出了知名度。

除了是“人人都是藝術家”理念的倡導者,他的另一個身份是屏南縣傳統村落文化創意產業項目發展總策劃。在雙溪鎮的公益教學進行得如火如荼之際,林正碌了解到屏南縣有很多衰敗的古村落,并產生了以文創興村的想法。最終,他和縣政府相關領導一起在諸多古村中選中了熙嶺鄉龍潭村作為試點。在這個只有不足兩百位村民留守的空心村里,有一片保存相對完好的老屋。這些老屋早就空置,剛好可用作文創發展的理想“容器”。并且,熙嶺鄉和龍潭村兩級基層干部發展村莊的想法非常迫切,非常重視和支持他的想法。龍潭村既有制度保障,也有發展“容器”,然后就是需借助好的創意來推動了,而這正是林正碌所擅長的。

在負責龍潭村文創項目后,林正碌在政府、村民的大力支持和配合下,再次創造了奇跡。他于2017年3月入駐龍潭村,5月份整個村子就已經發生了明顯的變化:溪邊廢棄了幾十年的水車重新轉動起來;許多破舊的老房子開始動工修復;近十位來自全國各地的文藝生活愛好者兼文化創業者,在跟隨林正碌參觀完古村后喜歡上了這里,留下來生活、工作。

兩年過去了,如今的龍潭村處處充滿生機,已經成為全國鄉村振興領域里的一個獨特樣板。龍潭以及周邊的四坪村、墘頭村等村莊構成的龍潭文創片區成功吸引了50多戶新村民認領老屋并定居。他們多是愛好文藝生活、渴望在鄉村生活及創業的城市中產階級、年輕白領,也包括剛剛走入社會不久的幾位“90后”。龍潭村的“文創興村”模式也吸引了中央電視臺、新華社、人民日報等各大媒體的關注和報道。

屏南縣政府的支持和引導是林正碌創造奇跡的基礎。屏南縣政府愿意相信,這位長相有些奇特、腦洞也奇特的男子具有“點石成金”的能力。

熟悉林正碌的人都覺得他是個奇人,敢想、敢說、敢干,關鍵還真能把事情做成。“人人都是藝術家”公益教學活動火了,龍潭村的文創項目做火了,他在抖音等平臺上也快速火起來。他做的很多事情看起來都和藝術有關,但事實上有著很大的不同。林正碌最早是從事油畫創作的藝術家,后來開始從事藝術教育。教學時,他不側重教授畫畫技法,而是由畫及理、及人,更像是一位啟迪人生的“生命教育家”。

1.林正碌在屏南縣創造了一個又一個奇跡,把屏南這個當時的福建省貧困縣在全國打出了知名度。

2.林正碌親自設計并主持修繕龍潭村老屋。他每天穿梭于幾十個工地之間,指揮木匠、土建工人進行施工。

林正碌創作的油畫作品《墨子》

在龍潭項目中,他親自設計并主持修繕老屋,每天穿梭于幾十個工地之間,指揮木匠、土建工人進行施工。他不畫草圖,全憑站在現場感受提出設計思路,以口頭交流的方式告訴工人如何施工。而一座座老屋子在修繕完成后,確實“化腐敗為神奇”,變成了一個個富有詩意的宜居空間。

忙碌、執著、忘我,有點“瘋狂”的思想傳道者

林正碌身軀單薄,1.75米左右的身高,體重只有110多斤。一日三餐對他來說似乎是個負擔。他自己都說:“我每次吃飯只需要5分鐘。”他經常不按正常飯點吃飯,因為他總是處在忙碌狀態。

林正碌熱愛忙碌的狀態。在不忙的時候,他會在一個聊得來的朋友那里,或者在一群似懂非懂的聽眾面前,熱烈談論他腦中出現的各種想法。他是一位天生的思想輸出者,讓人從他的談話中受益良多。他也喜歡與人就一些話題進行辯論。當然,想要遇到棋逢對手的人很難。

林正碌每天的工作量以及與人交談的密度極大。他住在雙溪鎮上,每天早上起床后,簡單吃點東西就坐車到50多公里外的龍潭村。在龍潭村查看工地,指揮工人施工,與新村民及各種來訪人員交流,他忙得團團轉。到訪龍潭村的人很多,他一次又一次毫不厭煩地重復相同的話。中間他還會擠出時間,到龍潭村的公益畫室中點評畫友們的油畫作品。下午四五點鐘,他坐車返回雙溪鎮。吃點東西后,七點鐘左右,他又準時出現在安泰藝術城,給學生們上課,并點評大家的油畫作品。他每天晚上只睡三四個小時,經常忙到深夜。即便偶爾不忙的時候,他也會找人聊天,通常聊到凌晨一點鐘以后才回到住處。

這樣的生活他一天天地重復著。不少跟他一起工作的人都覺得身體吃不消。雙溪鎮的畫友文勝曾給林正碌做過一段時間的司機。如今說起那段日子里,他打趣說:“不堪回首。”每天上午,他將林正碌從雙溪鎮送到龍潭村后,都抓緊時間找個地方補個午覺。但林正碌從不睡午覺,也從不喊累。他似乎永遠激情飽滿,對他的工作樂此不疲。

林正碌這種瘋狂投入工作的勁頭非常人能及。他同時兼顧雙溪鎮的藝術教學與龍潭村的文創工作,并且以一人之力同步指導修繕了幾十棟老房子。

林正碌為何能夠如此激情滿懷地投入工作呢?

在很多人看來,林正碌的行為是不可理解的。與他相交20多年的藝術界朋友駱家宗在了解到他在雙溪鎮及龍潭村所做的一切后,說他是一個為了個人使命感而活的人。“林正碌希望用他的個人理念去推動這個社會發展。如果他看到他的理念產生效果了,對他來講就有一種成就感。”駱家宗說。

林正碌自己則特別推崇西方的傳教士,曾多次談起傳教士精神。他講到,幾百年前,西方傳教士就開始到東方這片土地上傳教。他們冒著客死異國他鄉的危險,深入到很多連中國人都不清楚、也不愿意前去的偏遠地區,在那里建學校、蓋醫院,掃除蒙昧,播撒文明的種子。他認為,傳教士在中國社會、文化及醫療衛生等許多領域的影響及推動作用是被中國大眾低估的。

“如果有可能,我希望做一名傳教士。”林正碌如此說。當然,他不是基督徒,所以也成不了真正意義上的傳教士。但在某種意義上,他所做的正是傳教士曾 經做過的事。

很多人為林正碌的健康擔憂,但他聽到這樣的擔憂,總是笑笑,不以為意。而實際上,他曾經無限接近過死亡。事情就發生在2015年他剛到屏南縣的時候。

時任屏南縣宣傳部副部長張崢嶸是當時最早接待林正碌來訪的屏南縣干部。他有一次在辦公室和林正碌見面后,告別之際,突然聽到林正碌問他“有沒有止痛藥”,并說自己頭有點痛。張崢嶸還沒來得及回答,只見林正碌突然蹲下身子,撫頭請他幫忙叫一輛救護車。在張崢嶸詫異之時,林正碌已經暈倒在地。林正碌當夜被緊急送往福州的一家醫院搶救。由于顱內血管破裂,醫院為林正碌進行了開顱手術。

當時,張崢嶸認為,這個叫林正碌的藝術家計劃在屏南開展藝術公益教育的事到此為止了。沒想到,大約三個月后,他的辦公室里走進來一個人。他一看,正是林正碌。手術后剛剛恢復過來的林正碌,立即又回到了屏南縣,想與張崢嶸協商如何開展藝術公益教育。張崢嶸既吃驚又感動,覺得這個人簡直是個“瘋子”。

林正碌熱愛忙碌。他同時兼顧雙溪鎮的藝術教學與龍潭村的文創工作,并且以一人之力同步指導修繕了幾十棟老房子。

不久,林正碌在屏南縣漈下村開始了他的公益教學。很快,他的藝術公益教學項目在屏南多地啟動。

經歷過生死的林正碌變得更加珍惜時間。他說:“我感到自己的時間不多了。我已經沒有個人的生活了。”在他的生命中,最緊迫的事就是要完成讓他感到有使命感的工作。于是,他不僅瘋狂地榨取自己的“剩余時間”,而且像開了掛一樣,讓智力和精力以異乎常人的集中度爆發出來。

善言、多思、另類,“微觀新經濟”理論的倡導者

林正碌為何會走上藝術公益教育及鄉村文創這條路,一心想要教授包括農民、殘障人士在內的普通人學畫畫?

這或許源于林正碌的個人經歷。他高考沒能考上大學便走入了社會。那年高考作文題目是《論近墨者黑》,而他交卷的作文是《論近墨者未必黑》。最終因為跑題,他的作文被判零分。他與眾不同的思維方式在那時便初現端倪。

從小,他就是個喜歡刨根問底的孩子。高考失利后,他學畫油畫,想走藝術創作這條道路。但學了幾個月枯燥的素描后,他便對學畫失去了興趣。一次機緣之下,他做起了行畫生意,就是根據名畫風格制作廉價的裝飾性油畫的生意。這一入行,就是20年。他成為行畫大佬,也經歷過4次破產。經商生涯讓他接觸了大筆的金錢,但也讓他最終看淡了金錢,對人性有所思索。

2007年,不做生意后,林正碌系統性地思考了他高中時就常常思考的一個問題:“這個世界究竟為什么存在?”他覺得傳統宗教、科學、哲學都沒有提供令他滿意的答案。幾年之后,他將自己的思考成果集結成一本書《數性宇宙論》。寫書的過程幫助林正碌建立起了他自己的思維系統,使他具有了一種能夠極其深入地洞察世界的眼光。

林正碌對光學原理也有了新的認識,這讓他無師自通地畫了一幅油畫。他驚詫地發現自己竟然會畫畫了。從此,他一發不可收拾,瘋狂地投入藝術創作中。在藝術圈子里,他很快有了“另類”的聲名。他的油畫風格被一些傳統藝術批評家所不屑。圍繞著創作以及藝術觀,他與圈內人士熱烈地爭論了好幾年。

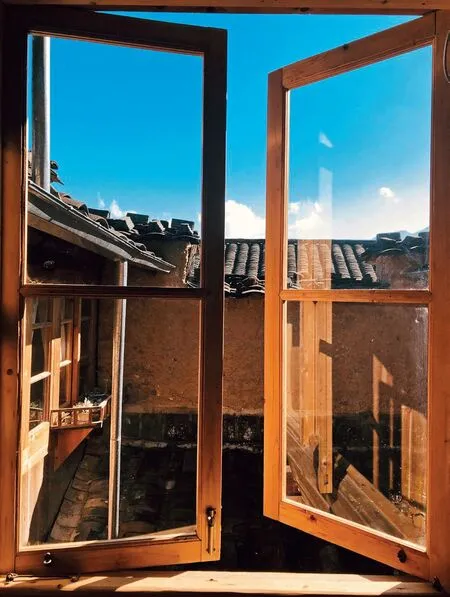

打開一扇窗,迎接生命新的可能。林正碌“微觀新經濟”理論鼓勵個人實現個人價值,讓生命變得飽滿和鮮活。

后來,他忽然悟到,與其去做無謂的爭論,還不如教普通人畫畫,讓他們成為藝術家。他的“人人都是藝術家”藝術教育理念因此生根發芽。他認為,技法教育不是培育一個藝術家的正確路徑,甚至單調、枯燥、機械化、違反“真實”原理的素描訓練根本就是在扼殺人的藝術創造能力。

林正碌認為,人最根本的是要擁有自己獨立的人格,讓自己的個性得以綻放,并大膽地去擁抱鮮活的生命。這才是教育首先應該去做的事情。

林正碌認為,與追求技術相比,最根本的是要喚醒生命本身。當一個人真正地醒了,熱愛生命,專注于活著的每一刻,認真去感受、面對、追求生命的精彩,那么無論是藝術創作,還是從事其他工作,抑或在生活的方方面面,都能創造快樂,實現生命本身的飽滿與鮮活,并完成屬于個體生命的創造。個體創造力增強后,每一個人都有可能成為藝術家,每一個人都有可能成為創造主體,也都能創造自己所需要的物質條件,活出生命的精彩。個體生命無須再被職業和地域所限制。每一個地方,哪怕是在最偏僻的山村,只要能創造生命的精彩,擁有鮮活飽滿的生命體驗,并掌握了自媒體營銷技能,個人就能創造屬于自己的地域經濟特性,實現經濟價值。這就是林正碌“微觀新經濟”理論的核心。

“人人都是藝術家”藝術教育這幾年激起的巨大回響也好,龍潭村文創模式迅速崛起成為中國鄉村振興的特色項目也好,都是基于林正碌的“微觀新經濟”理念的推動。為了這一理念能夠造福更多的人,他像火炬一樣,拼命燃燒自己—他希望每個人都活得鮮活、飽滿而精彩。

保護歷史文化遺產是文明人應盡之義務程美信:一位山居藝術家的使命

文 | 張惜妍 圖 | 韋宇教 戴忠鴻

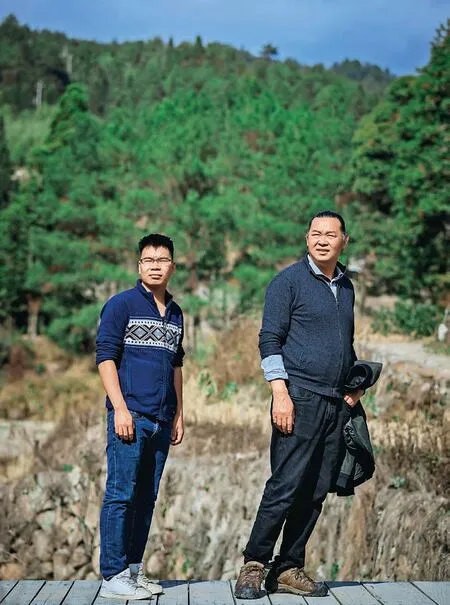

1.在廈地村,程美信不是單打獨斗。近幾年,陸續有70 多人或短期或長期地加入義工組織森克義社。圖為程美信和森克義社的骨干成員戴忠鴻(左)。

程美信給廈地村帶來的最大變化,不是外表,而是內在;不是物質,而是精神。他的山居使命告訴我們,不管在哪,不管用什么方式,世間本無隱逸之路,只有生活。

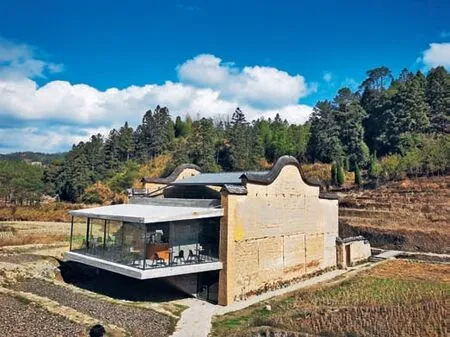

2.矗立在廈地村稻田中的先鋒廈地水田書店,宛如在大地上寫就的一首詩篇。

從都市藝術家到改變鄉村的山居者,那顆與自然、與萬物、與生活相印的心從未改變

真正的山居者,一定有一顆熱愛生活的心,一個強大的精神世界和超然物外的生命追求—“隱居”在福建省屏南縣廈地村的瑞典籍華人程美信便是這樣的山居者。

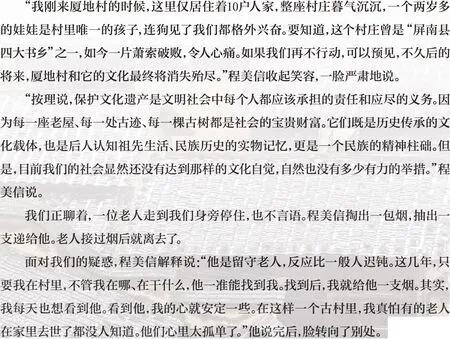

程美信祖籍皖南績溪,畢業于南開大學,旅歐多年,曾任教于大連理工大學建筑與藝術學院,兼任大連美術館藝術總監,被稱為“中國獨立藝術批評第一人”。

2015 年,程美信偶然來到屏南縣旅游,邂逅廈地村。“我第一次走進廈地村時就呆住了,這個村莊跟我從小生活的古村太像了,有種在他鄉找到了故鄉的感覺。故鄉面貌已經不復昔日,我要把這里保護好。”他說。于是,程美信接受了屏南縣政府發出的合作邀請,正式定居廈地村。他懷揣理想主義情懷,發起保護廈地古村的計劃。5年來,他全身心投入,所有的時光皆匯聚成為“廈地山居”里流淌的另一種全新的生命體驗。

我見到程美信的那天 中午,冬日暖陽,天氣甚好。他從陽光中走來,身影高大,笑容質樸,腦后梳著一個頗有藝術家氣質的發髻。

程美信希望給這個村莊多帶來些暖意和生機,所以見面時遞過去的一只煙,也帶著暖心的溫度。他的義工團隊策劃了給老人拍公益婚紗照的 “夕陽廈地美”活動,還為村民放映了257部公益電影,給沉寂已久的村莊帶來了久違的“喧鬧”。

程美信說,他在廈地村待得越久,就越傾心于這個古村的獨特之美,越感佩于村民堅韌、務實、生命至上的精神。進而,他的憂思就愈發濃重,對古村的一切就愈發珍惜。

在程美信的理念里,每一座古宅里都蘊含著一個家族的歷史,增加了村莊的厚重感。古村訴說并演繹著中國農村的歷史,從而構成新的歷史。而這一切都是他“與廈地相遇的宿命”。這種宿命,在我看來,需要豐饒而堅實的內心,需要充沛和持久的動力,需要悲憫世人的情懷,更需要承接困難的擔當。

或許,程美信的“悲憫”充滿了理想主義情懷,是由對中華輝煌文明的自豪、對國家現代化走向的憂思、對現實困頓的感傷等情感交織融匯而成的,并成為知識分子民族集體意識中的一部分。

“我游走于世界各地,但我的內心一直保有對鄉村的情感,但這份鄉愁卻沒有安放之處。我認為尊重歷史文化遺產是每個文明人應盡的義務。中國發展得太快了,沒有一座城市不在變化,沒有一座鄉村不陌生。近幾年我逐漸遠離藝術界,一是我想嘗試一種新的生活方式,二是我想通過我的能力,去保護中國傳統古村落。這不是一件容易的事。”程美信說。

回歸理性,做古村耐心的傾聽者和負責任的調解者

程美信認為自己在村里主要扮演兩個角色:一個是美學的把握者,但算不上鄉建者;一個是村落關系的調解者,需要傾聽各方訴求。

古村修復中最困難的問題,除了技術和資金外,便是觀念沖突。程美信耐心地向村民闡述他的“還原性修復理念”:在尊重整個村落原有格局的基礎上,增加一些與環境相融的公共基礎設施,如路、橋、公廁等;在具體建筑上不做整體結構改造,而是適當調整內部格局,根據建筑功能適當配備一些簡單的設施,不過度設計和裝飾;兼顧活化村莊,恢復村莊自然優美的面貌。

程美信認為,工匠的精工敬業的精神對于古村修復和保護是非常重要的。平時,他和團隊成員一起向老匠人學手藝。除草、修房、修家具,他樣樣都會。

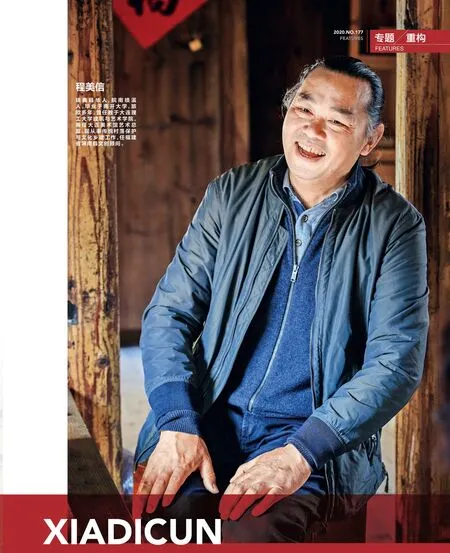

雙溪古鎮的薛府已經荒蕪了十幾年,主宅部分淪為當地居民敬而遠之的“鬼屋”。在程美信的主持下,2017年底,薛府修繕完工。目前,薛府由一群年輕的義工打理,以非營利性運營模式面向當地群眾和游客開放。除了薛府外,康里古村的翠峰書院也在他的主導下進行了修復。

“如果能夠利用散落的古民居遺產,通過統籌規劃,把它們打造成一個具有社區服務、文化藝術培育、村博展覽、文旅引流等綜合性服務的公共配套空間,不僅保護了這些民居,留住了歷史記憶與審美文化,維持了村鎮個性,也能造福當地民眾,還為提高當地居民素質、社會發展奠定了基石。”程美信說。

程美信帶領團隊對廈地村的60多座老房子進行了摸底調查,并建立了資料庫。按房屋的危險指數進行分類后,他們正在有計劃地一批批修復這些老房子。目前,已經搶救性加固和修復了50余幢老房子,新建了800多米的觀光棧道、石棧道和木拱廊橋。近年,廈地村已被列入中國傳統村落名錄,成為福建省攝影創作基地。

“廈地村位于經濟不發達地區,除非有外來資本,否則急著激活它,很可能超出可控范圍。在古村修護與活化過程中,我更追求可持續性。我希望文化項目低調一點,慢慢來,能做多少就做多少。相較于旅游發展,我更在乎古村在激活過程中自身的循環體系。保護才是我們的目的。”程美信解釋道。

當前,廈地村已經吸引了無舍、圈子藝術等知名連鎖民宿品牌的關注,廈門和深圳也有投資者來考察。但程美信心中有一桿秤,他也在對有意向的企業進行考察和比較,選擇標準便是:既要遵循保護原則,也要有可行性。他深知,古村復興任重道遠,不能頭腦一熱就開始做,更不可能一步到位。

對古村而言,程美信和他的團隊意味著朝氣和活力,是晨曦,也是夜空的星

1.2017 年,森克義社策劃了“夕陽廈地美”活動,給廈地村里的老人們免費拍攝婚紗照。

2.程美信(后排左二)和森克義社的義工們。

3.在程美信團隊的主導下,廈地村的老屋正在逐步被搶救性加固和修繕。

掃碼欣賞程美信義工團隊薛府交流視頻

近年,程美信團隊已經搶救性加固和修復了廈地村的50 余幢古宅,新建了800 多米的觀光棧道、石棧道和木拱廊橋。廈地村已被列入中國傳統村落名錄,成為福建省攝影創作基地。

在異地他鄉,程美信不是單打獨斗,而是全家總動員。他的溫暖后盾便是他的太太—文嘉琳,一位藝術史學者和北京某藝術館的當代藝術鑒藏顧問。2016年,為了支持先生的古村修護事業,她辭去工作舉家遷徙到廈地村。在進行藝術理論研究工作的同時,她也是古村文化策劃者,主要負責村里的兒童教育。

“教育才是古村進步和脫貧的根本。不能只保護古村,還要保護孩子。只有孩子身心健全,才能從根本上阻斷貧困的代際傳遞。將來,不論他們走到何處,都會有美好的童年和老家記憶。他們將是改變古村未來的希望火種。”文嘉琳說。

組建于2016年的森克義社很早便參與了廈地村保護和鄉村文化重建的工作,在村中舉辦了各種公益活動。現在他們的工作逐步拓展到古村古建遺產保護宣傳、社區營、兒童教育聯結等方面,為古村重煥生機持續貢獻服務力量。

人生并不全是競爭和利益,更多的是相互成就,彼此溫暖。在程美信的帶領下,陸續有70多人或短期、或長期地加入了森克義社。

戴忠鴻是廣東茂名人,跟隨程美信做義工已經有4年了,是森克義社的骨干。他說:“修繕一棟古宅容易,但運營一棟古宅很難。在運營與管理薛府那段時間里,我幾乎到了崩潰的邊緣。但每當聽到早教屋傳出的孩童們的歡笑聲時,看到高年級的孩子們在薛府翩翩起舞時,聽到索菲亞課堂里傳出讀書聲時……我焦躁的心又會逐漸平靜,覺得自己做的這一切都是值得的。”

程美信的團隊成員都是多面手:他們當工匠,鋸木頭、刷油漆;他們當農民,插秧、鋤草、種菜;他們當伙夫,燒柴、做飯、打下手;他們當服務生,鋪床、掃地、做咖啡;他們當導演、演員、燈光師,拍電影……對于古村,他們意味著朝氣和活力,他們是晨曦,也是夜空的星。

不管用在哪,不管用什么方式,世間本無隱逸之路,只有生活

廈地村具備了中國傳統意境之美,引來了同樣有造夢精神的先鋒書店。

廈地水田書店是先鋒書店開設的第四家鄉村書店,就矗立在一片金色的稻田里,成為一條連接現代文明與傳統村落的紐帶。建筑的前身是一座荒廢已久的民居,僅保留著三面完整的夯土老墻。基于對場地歷史 以及村落整體景觀的尊重,新建部分基本隱匿于老墻之內。老墻被視為容器,包裹了混凝土和鋼結構建造的新建筑,形成當代與傳統的對話。

先鋒書店團隊來廈地村考察時,最興奮的人是程美信。無疑,書店的落地會給屏南縣、給廈地村在文化氛圍營造和品牌效應提升方面帶來積極影響。他和屏南縣政府積極主動對接先鋒書店團隊。程美信還承擔了顧問角色,為先鋒書店團隊在選址規劃、人文歷史、建筑結構等方面搜集參考資料。

他們都是造夢者,期許建造如詩一樣的書店。2020年1月8日,先鋒廈地水田書店在全國178家參與評比的書店中脫穎而出,獲得“年 度最美書店”獎項。

程美信帶著我們走向書店,穿行在田埂上,陽光暖暖的,心情也輕快起來。

“松花釀酒,春水煎茶”是張可久的山居生活寫照;“北山白云里,隱者自怡悅”是孟浩然的山居喜悅;“山居雖自由,晨起亦有程”是陸游的山居作息;“森 林伸延,溪流沖擊,巖石堅守,霧靄彌漫”是海德格爾的山居詩意。程美信的山居使命告訴我們,不管在哪,不管用 什么方式,世間本無隱逸之路,只有生活。

程美信給廈地村帶來最大的變化,不是外表,而是內在;不是物質,而是精神。廈地村只是中華大地數以萬計的村莊的一個縮影。而千萬個廈地、薛府便是中國鄉村的詩意春天!

廈地水田書店是先鋒書店的第四家鄉村書局,矗立在一片金色的稻田里,成為一條連接現代文明和傳統村落的紐帶。2020 年1 月8 日,該書店獲得“全國年度最美書店”獎項。

修復前洋古村文化符號張勇:書院為巢化梧桐

文 | 馬明 圖 | 韋宇教 李忠民

張勇帶領團隊在前洋書院筑巢引鳳,將其變為一棵巨大的梧桐樹,為有探索力和創造力的人敞開大門,為古村復興匯聚人才,凝練“金丹”。

從問橋、訪橋到修橋,一段“廊橋遺夢”的緣份將他牽系于此

雙溪鎮前洋村距離屏南縣城近30多公里。從縣城出發,要在兩車堪堪相錯的狹窄盤山公路上顛簸一個多小時才能到達。在城鎮化建設大潮中,這個已經有740余年歷史的村莊如今人口大量外遷,到2017年初,村中常住人口不足50名。

前洋村地勢險峻,大有虎踞龍盤之意,如同一個衛戍城邦的碉堡,雖大半屋舍已荒敗不堪,但余威尚存。村前有一清潭,頗似太極之眼。所有房屋依山勢錯落分布,俯瞰潭水,觀影自照。從這樣一個氣場強大之地,感覺會走出一位像張飛、李逵那樣的驍勇之士,然而,我們到村口時,對面款款走來的卻是一位清癯瘦削、渾身充滿大都市雅痞氣息的藝術家張勇—他就是讓這個破敗村莊煥發新生的海派“華佗”。

5年前,張勇完全不知道前洋村的存在,只聽說過閩東北多古廊橋。因他與做紀錄片導演的愛人楊笑有共同的“廊橋遺夢”情結,便來一探究竟。沒想到,一“往”情深,他們竟愛上了這里的古樸與祥和,并且打定主意要為這里做點事。

2017年,張勇通過努力,促成了屏南縣政府與復旦大學的校地合作項目,在前洋村建立了復旦大學本科生書院教育實踐基地,并建起了一座具有濃厚宋代風格的前洋書院。復旦大學在前洋村定期開設了《古村落保護與開發》《植物標本采集》《藝術寫生》等課程,并把前洋村作為起點,開啟了鄉村振興之路。

“與很多古村一樣,前洋村也面臨著人口外流、日漸凋敝的局面,令人心痛。”張勇說。在當地政府和復旦大學的協助下,他的團隊帶領當地村民清理了近200噸的垃圾,并復原了村中的宗祠,重修了棧道……

張勇和學生們對大黃坪古橋進行了修復,對百祥廊橋進行了經常性探訪。他的一位學生迄今為止都對幾年前初謁百祥廊橋的那次經歷記憶猶新—“沿著茶鹽古道的石階拾級而下,我們在一片綠色的山林中看到了百祥廊橋的身影。初見時,它的宏偉氣勢令人震撼。這座長達30多米的木橋橫跨在大峽谷之間,橋面距離河床有近30米高,橋下是奔流的白洋溪水和圓潤的巨石……”

張勇從復旦大學千里迢迢來到前洋村,踏荊棘之途,處亂石之間,于斷壁殘垣中撿拾星星點點的可再生元素,一枝一蔓,重新構筑了一個雖不完美但充滿無限可能的創作之巢。

那一日,張勇站在幾乎全封閉的廊橋上,從那些或圓形或瓶形的小孔向下看去,溪水不息,如歲月奔流,千年時光稍縱即逝,令他不盡唏噓。對于在油畫界浸淫二三十年的他來說,能以中國古典繪畫的美學視角來細品這些古橋,殊為絕妙。

從宋代的梁柱到元明清的瓷片,張勇展現給弟子們的不是一個荒村,而是時光隧道

四年來,一批批復旦大學的學生通過張勇的“引路”來到這座深山里的小村莊。

對于張勇來說,他對前洋村投注的不僅僅是探尋的熱忱,還有對建筑和傳統文化的一腔熱愛。

在這樣一個大山深處的古村中,居然能找到少見的宋代木結構建筑實例,這讓張勇興奮不已。當發現一根宋代原裝的大梁時,他激動得恨不得當場爬上去丈量一番。

前洋村的村民都姓張,村里有一座張氏宗祠。張勇曾經請專業的考古學者來考察過。專家依據宗祠簡約的形制推斷這座建筑很可能建于宋代,可惜的是后來曾經被大火焚毀過。現在宗祠的木制結構部分經推斷應是清光緒年間重修的,距今也有上百年的歷史了。

愛好收藏的張勇還貢獻出自己多年累積收藏的古瓷,并艱難地運到前洋村,安置于村內一座由古宅改建的古陶瓷博物館中。張勇收藏的古瓷種類非常豐富,幾乎各個窯口都有,并且難得的是,有三分之二都是完整瓷器,這令前來觀瞻者無不驚呼大開眼界。

對此,我有些不理解,這些古瓷都非閩東北地區出品,就算有很多古瓷愛好者,難道真的能為一開眼界來到前洋村嗎?張勇對此笑而不答,而是將我帶到了古色古香的前洋書院中。在書院的一間耳室中放著一張大長桌,上面放著很多瓷片,這是他平常給學生上古瓷鑒賞課的教室。我定睛一看,別看只是瓷片,其中確實有不少好東西。官窯、哥窯、鈞窯等產的瓷器就不說了,就連越州窯瓷器和唐代著名的黃釉瓷都有,讓我不禁眼前一亮。

誰能想到,我們端坐其中焚香飲茶的這座頗有宋代風韻的前洋書院曾經是一片斷壁殘垣。張勇一手包辦了書院的全部設計,在秉承當地宋代建筑的極簡主義理念的基礎上,融入了他所理解的山水格局的美學元素,歷時3個月最終建成。

澳門大學霍英東珍禧書院的學生會副主席楊綺婷曾這樣評價前洋書院:“書院傍山而建,一簇庭園盡在參天古木的掩映之中,許是圣賢詩書的渲染,連院旁的人家也沾染了清幽風雅的韻致。暫且不提古色古香的建筑主體所烘托出的返璞歸真的氛圍,單是來自大自然的各種微妙聲音便能讓原本習慣了浮躁的心徹底安定下來:有燕子在梁下盤旋時翅膀拍打發出的撲撲聲,又有成群的鳴蟬在屋外低吟的歌唱聲,讓院中的學生得以以一種更寧靜的方式感知世間萬物。”

“夢里前洋”問浮沉,淪落多年的竹編藝術被張勇悉心拾得,進而綻放絕代光華

前洋村的歷史與竹編密不可分,村中處處可見竹工藝品,如竹煙灰缸、竹筷筒、竹帽、竹椅……以前這里幾乎家家都會制作竹編工藝品,然后賣到周邊地區。如今,村里人口大規模外遷,只剩下一些老弱婦孺。雖然老一輩的竹編技藝還未完全失傳,但目前也后繼乏人,難以為繼了。

“寧可食無肉,不可居無竹”,謙謙君子自愛竹韻,張勇也不例外。如此修竹不能再造本色線條之美,實為可惜。所以,他干脆大膽邀請了幾位印度尼西亞、美國的竹編藝術家來前洋村駐村創作,并且完全顛覆了當地的竹編制品只有實用器的狀態,讓為數不多的村民參與到藝術家創作大型竹編裝置的行動中來,并且發起舉辦了“2017前洋國際藝術節”,以及“夢里前洋”國際生態雕塑展,以實地實景的大型竹藝展吸引廣大愛好者前來,以“竹韻前洋”計劃推動前洋村的竹藝復興。

張氏宗祠大殿兩側的側廊柱上所題的楹聯大多數都被完整保留了下來。

1.張勇邀請了印度尼西亞、美國的竹編藝術家來前洋村進行駐村創作,并且發起“2017前洋國際藝術節”和“夢里前洋”國際生態雕塑展,以“竹韻前洋”計劃推動前洋村的竹藝復興。

張勇激活這個村莊依靠的不是那些急功近利的純商業機構,他胸中自有溝壑:縱則尊重歷史,盡量發掘和保留當地的民俗特色,如媽祖崇拜、猴神崇拜、前洋書院里的17個老木雕,盡管沒有多少當地人能完整解釋那些古老的信仰,卻畢竟是曾經存在的前洋符號,不可或缺。橫則回歸生態。前洋村的自然環境非常好,生態格局無需過多改變,只需以國際視野來維持這種環境的可持續發展。竹編技藝既能充分利用當地生態資源,又能激發很多藝術振興的構想,因而成為他們校地合作項目中的重中之重。

古法造紙、做藥膳、研究千年土墻,漸成體系的書院聯盟凸顯強大探索力

“除了竹藝,前洋村帶給我們的驚喜太多太多了。”這是張勇和楊笑共同的感嘆。

張勇曾經指導一位復旦大學文博系的學生恢復了前洋村的古法造紙技藝。他們在村民的幫助下找到桑樹,利用桑皮一次就成功制作出了桑皮紙。

秋天是前洋村錐栗收獲的季節。有一次,楊笑與她的視頻團隊突發奇想,利用當地的中草藥自制了一道好看、好吃又滋補的藥膳—藥香栗子雞。當地的錐栗個頭比板栗小,味甘、性平,比板栗更適合生吃或糖炒。這道菜加入了三味屏南常見的草藥—牛奶根、杜仲和九重皮,利濕、解毒、潤肺,再加上冰糖燉煮,深秋進食,正好滋補。

復旦大學的幾位藝術生在張勇的啟發之下,將前洋村的土坯墻制作過程進行了藝術化處理。“土墻也是藝術?”我疑惑地問。張勇笑著說:“怎么,不信?那就去聽聽他們造土墻時的號子吧!”夯土成墻,圍墻安居。一堆散土,一個簡單的模具,一群健壯的漢子,手持夯棰,用力撞擊腳下的泥土。一個領唱,眾人幫腔。號子聲伴著夯土聲飛撒,汗水味和著泥土香夯實。是啊,這簡直與當地“一人高腔,眾人幫腔”的四平戲如出一轍。我仿佛瞬間就找到了前洋村與龍潭村之間,或者說屏南村莊之間那根纖細卻堅韌的血脈紐帶。

2.前洋村古民居始建于明代,基本保持了完整的格局和形態,富有地方特色和生態氣息。

我信手翻了翻張勇的學生關于前洋村土墻的研究報告。原來,這看似平凡的土坯墻也經歷了普通夯土墻、版筑夯土墻、土城墻等幾個發展階段。夯土墻建造技術不僅是傳統建造手法之一,還具有優越的物理性能和生態環保的特點。我猛然想起日本著名建筑師安藤忠雄說過的話:“一片墻體并不僅僅是一個保護性的屏障,而且是一個精神的橋頭堡,在不斷變化著的城市中清晰地肯定著自身的存在。”

直到這一刻,我才領悟了張勇所做的這些事情對于未來的真正意義。“我們能強迫外流的村民都回來嗎?讓他們再過以前的生活?我們不能!但是,我們可以把大家認為無用的東西變廢為寶,讓大家重新認識它們的價值,重拾對它們的興趣,進而利用這些東西去再造價值。”張勇說。

張勇并沒有把前洋村變成一個與世隔絕的世外桃源,也沒有想關起門來做一個藝術烏托邦,而是要以書院筑巢引鳳,化身一棵巨大的梧桐樹,向有探索力和創造力的人們敞開大門,讓他們進行浸入式的生命體驗,感受鄉村的粗礪和溫暖,感知自己有興趣的文化元素,激發自己的“靈力”并凝煉成一顆顆“變化金丹”,救古村于當下,圖振興于未來。

以村民之眼還原村民之相陳子勁:觀溪問流大自在

文 | 馬明 圖 | 李忠民 千乘文創

陳子勁并沒有站在村頭振臂高呼,而是不著痕跡地將村民們引入了重新認識自我的坦途。

福建省屏南縣前汾溪村,一條溪流橫亙村頭,古老的鹽馬官道蜿蜒著穿村而過。

陳子勁的“前汾溪谷”—中國美術學院社會美育綜合實踐基地(簡稱“基地”)與村中的古民居聚落隔溪相望,一衣帶水又保持著截然不同的氣質。初見時有些費解,但陳子勁的一句話便令人釋然:“溪所何來?又何所往?一水靜流深,我們是客,不妨觀溪問流。”

誠然,溪如是,前汾溪村亦如是。它已 經在溪邊靜靜駐守了上千年。在陳子勁眼中,這里也許不是理想的“詩與遠方”,但這里民風純樸,山水不抗拒外來的打磨,讓在都市中一身疲憊的他找到靈魂可以喘息一刻的歸處。

多年來,中國美術學院副教授陳子勁與他的專業搭檔中國美術學院特聘教師和文朝一起,帶著學生去過很多山清水秀的地方,但那更多的是對自然美學的一種本能追逐。前汾溪則不同,它蘊藏了更多的人文美學價值。當看到那些破敗的老宅和里面塵封數十年乃至上百年的家具物什時,陳子勁想,如果能讓學生們來這里進行一番實踐研究,那么他們在求索這些物件前世今生的同時,或許也能將“流年都付勞作中,不問南北與西東”的村民們喚醒,這將十分有意義。

陳子勁中國美術學院藝術管理與教育學院副教授、資深策展人。2017 年在福建省屏南縣前汾溪村主持建成“中國美術學院社會美育綜合實踐基地”,并擔綱校地合作主要負責人。

陳子勁與前汾溪的初識緣于他最得意的一個門生、屏南人吳鴻珍的一次邀請。2017年,吳鴻珍邀請自己的恩師陳子勁與其他藝術家來到屏南考察,自此,陳子勁與前汾溪結緣。中國美術學院的“藝術下鄉”活動與林正碌、程美信等藝術先行者在屏南所做的文創工作導向不謀而合,陳子勁則在發掘古村文化自信的路上找到了“美美與共”的唱和之聲。

在村民們從疑惑不解到恍然大悟的目光中,他感到了久違的寧靜

前汾溪谷基地內,忙碌了一上午的陳子勁終于坐了下來。基地食堂的阿姨默默地端過來一碗面條,放在了陳子勁面前。面條上還臥著兩個荷包蛋。他對我們笑笑說:“自己都忘了,沒想到他們還記著。”原來,我們到訪的這一日,恰逢陳子勁54歲生辰。

蹉跎半生,收徒授藝,開課策展,在他人看來,陳子勁無疑已經功成名就。他現在的生活仿佛不能再閑適了,讀書、與同道好友憑溪暢談,好不快哉。但了解后方知,他平時要兼顧學校和前汾溪谷兩邊的工作,在浙江和福建兩地奔波。為基地籌謀的工作計劃常常是在火車上草就的。其他大量的案頭工作也經常讓他午夜難寐,黎明即起。盡管如此,每當舟車勞頓趕回前汾溪時,望著那炊煙升起的山鄉,聽著溪水的呢噥,他便覺得自己瞬間沉靜下來了,靈魂也得以喘息。

自應愛徒之邀來到前汾溪,這里樸素原始的生活讓陳子勁傾心的同時也讓他有些擔憂。但屏南縣政府的支持給了他極大的信心。與屏城鄉鄉長和前汾溪村黨支部書記交談后,他發現彼此想法一致,更堅定了他留下來的決心。于是,合作水到渠成,陳子勁代表中國美術學院與當地擬定了校地合作方案。隨后,在前汾溪村民訝異的注視中,村中原來的林業站、供銷社、糧站所在地塊上,一個結合了傳統與現代美學風格的獨特建筑群—“前汾溪谷”拔地而起。

陳子勁與基地的設計師劉暢巧妙地將新老建筑混雜的空間結合為一個整體。極具設計感的新建筑借鑒了當地特色的廊橋形式,不僅代表了這個地區的建筑風骨,還留下了一種空間的記憶。斑駁的老墻不經意間從角落冒出頭來,上面還留存著20世紀七八十年代的標語,不顯突兀反而更具歷史真實感。建成后的基地,不僅用作藝術教育和寫生創作基地,還以一種開放的姿態面向村民,歡迎他們在這個似曾相識的空間里創造新的記憶。在前汾溪谷的展覽廳里,可以看到村民的畫作、編織工藝品、攝影作品。

陳子勁并沒有站在村頭振臂高呼,而是不著痕跡地將村民們引入了重新認識自我的坦途。

一堂在二十載積塵中開啟的“掃地課”,讓學生與村民重構思維

前汾溪村全村人都姓鄭,村里的祠堂內保留著完整傳襲的鄭氏宗譜。據說村子最早的歷史可以追溯到宋代。如今村里的古民居基本上都是明清時所建。雖然沒有宋代的屋舍遺存,但從穿村而過的古官道遺跡依然可以想見當年的熱鬧繁華。不知當時曾有多少往來的驛卒和客商在這里下馬打尖。官道旁的上馬石,帶著積年的青苔靜靜佇立,上面的點點斑駁透露出它的滄桑和古老。

2018年11月,陳子勁與和文朝老師帶領的一個學生工作組嘗試對村中的一座老宅進行重新整理。老宅為村民鄭濟恩所有,到他為止已經住過了四代人。二十年前,鄭濟恩一家搬遷到古村外新建的房屋中居住,這處老宅也隨之空置。得知學生們的需求后,鄭濟恩慷慨地把老宅借給學生們作為“空間斗爭”的課堂。

1. 宿舍樓由原林業站職工宿舍改造而成,可一次性接待百余人。

2.展廳由原來的糧倉改造而成,占地面積214 平方米。

3.基地占地面積為4000多平方米,于2019年10月5日正式投入運營,目前已經接待了50多批、近2萬人次來基地參加活動。

4.“觀溪問流——九位學生在前汾溪村的述與作”展覽。

老宅的主體梁架沒有坍塌,還算結實,二十年的時間累積了厚厚的一層塵土。學生們第一步便是拿起笤帚開始清掃,一點點撿拾起老宅的前世今生。之后,基于對老宅記憶空間的不同理解,學生們開始分別對棄置的物件進行整理和歸納。一座已經湮滅在歷史塵埃中的老屋就這樣漸漸蘇醒,然后被一個個年輕的頭腦賦予全新的注解。

陳子勁向我講述這段教學過程時,意味深長地說:“很多地方認為鄉村活化就是把老宅修葺得煥然一新,甚至變成內有鋼筋混凝土、外刷刺眼大紅漆的‘怪物’。我個人認為那不是保護,而是破壞。老宅已經不能住人,在非旅游區也不適合改造為旅館。還原它的主要風貌,讓它的傳承者和當地人不至于忘記本鄉本土的文明符號,反而才能實現它的價值重組。”

周邊鄰里一開始還對他們的行動迷惑不解,后來漸漸參與進來,幫助他們拉電線、安裝電燈、修樓梯。在完成清理工作之后,老宅的主人鄭濟恩回來了。他為大家講述他的祖輩是怎樣制作和使用每樣家什的,以及家中的夯棍、夯杖、斧刨鋸子的功用和過往。周圍的鄰居們也自發地來傾聽,回憶往昔歲月。

于是,這堂被學生們戲稱為“掃地課”的特殊課程展現出了他們自己都始料未及的力量和溫度。什么是社會藝術?什么是鄉村實踐?難道不就是這種對人本身的求索嗎?

以村民之眼,還村民之相,田間地頭升騰起的至美讓他熱淚盈眶

十年間,陳子勁策劃過很多展覽。其實中國美術學院所在地杭州已經是一個非常有藝術氣息的城市。但是,陳子勁認為,大眾對藝術的渴望還不是十分強烈。作為一位有責任感的策展人,陳子勁深深地感覺到,要想讓普通的鄉民不再覺得自己與藝術無關,那就要用最接地氣的方法剖析精神,讓鄉民潛藏于內心的審美意識漸漸覺醒,甚至激發出他們的藝術熱情。

于是,就在前汾溪村頭的橋邊,就在村民的房前屋后,有了關于村民家當的一場場“素秀”。陳子勁他們開始搜集老物件的時候,村民們百般不解,這是要搞收藏嗎?但慢慢地,村民們開始主動拿出一些東西供學生們拍攝。陳子勁欣喜地看到,這種關系的改變正是村民們打破固守思維的開始。

從廢墟里扒出的老照片又成了學生們的另一個課題。他們順著照片的線索去追溯,追尋它背后所逝去的親情、友情、愛情……接著,一張又一張的照片揭開了無數個家庭曾經的生老病死乃至愛恨情仇……

再后來,一個偶然的機會,學生們把幾部數碼相機隨機發給了村里的幾個孩子,讓他們自由拍攝。于是,在這些孩子的鏡頭中,出現了一幅幅生動的肖像,有了一張張鮮活的面孔……以村民之眼還原村民之相。陳子勁在說到那些無法言說的原生影像時,聲音竟不似平常沉靜,甚至有些哽咽。因為他知道,當這些孩子通過鏡頭捕捉到同鄉們的笑臉時,他們對美的感知就已經被激活了。

對于當地傳統的編織技藝以及以傳統節日“三月三”舞火鳳凰活動,陳子勁都鼓勵學生以深刻觀察卻不急于參與的態度去默默探尋。如此種種,言說不盡。

同學們在鄭濟恩老宅中上了一堂特殊的“掃地課”。

他帶來的一把“小刀”,雕刻出了活脫脫的前汾溪眾生相

古老的村莊在歲月里已經沉默了太久。如今,她正在陳子勁團隊的呼喚下漸漸醒來。

陳子勁的許多學生在完成了作品之后都已經離去。不過很巧的是,為了完成他們新開的一個有關前汾溪人物的公眾號,一個看上去風風火火的女孩子留了下來,她叫“小刀”。“小刀”當然不是她的本名,而是她做公眾號所用的昵稱。我在讀了幾篇她寫的關于前汾溪人物的文章之后,不禁啞然失笑,“小刀”之名當之無愧—在她筆下,我仿佛親眼看到了“最像小地靈的人”鄭家偉、“在劈柴中蘊含上乘武功”的阿清、“前汾溪第一美男子”紹杰、“穿藍色皮夾克”的無名氏……若只是那些文字寫得如此鮮活也就罷了,一幅幅生動到讓人忍俊不禁的插圖也出自她一人之手。

盡管與陳子勁其余的弟子沒有見面,但在基地的展覽中展示出來的他們那一個個匠心巧思中,以及對村民嚴謹并耐心的指導中,我看到了陳子勁的師道之風。正如前汾溪基地墻上寫著的大大的標語—“丈量、整理、想象、建設”,陳子勁和他的“小 刀們”并不是要從這片土地上汲取什么藝術的養分,而是要用他們所有的感官去感知村民的內心,去觸及村民內心包裹的美的種子,適時滋養,催生萌芽,呵護枝葉,期盼一片未來的蔥郁之林。

國人之素質,無論經濟、科技、自然、人文,其根在于啟萌。如陳子勁一樣的藝術家尚且能喚醒前汾溪村民內心的美好,那十個陳子勁、百個陳子勁、千個陳子勁呢?正如一溪之水,百舸千流,能匯為洋,無數個前汾溪,無數個屏南也終將匯成地區和國家的大精神、大境界,讓全民的美好自在飛升。

1.前汾溪三月三民俗文化節在屏南縣前汾溪村舉行。文化節包括平水大王祭祀大典、鼠曲傳統制作技藝展示以及村民自發表演的文藝節目等內容。

2.中國美術學院藝術管理與教育學院社會美育工作室策劃的正月十六“鳳佑巴地·五芒齊輝”之元宵游藝活動。