日本小城市扶貧政策下的發展方式

文| 李天奇

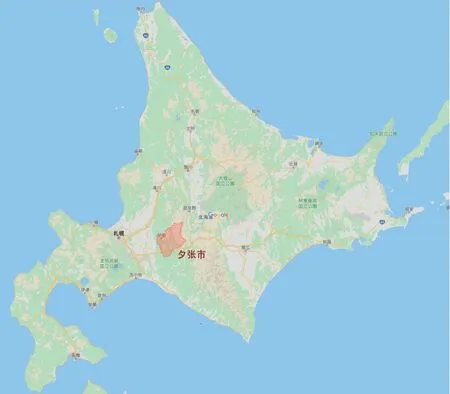

左圖: 夕張市區位(谷歌地圖)

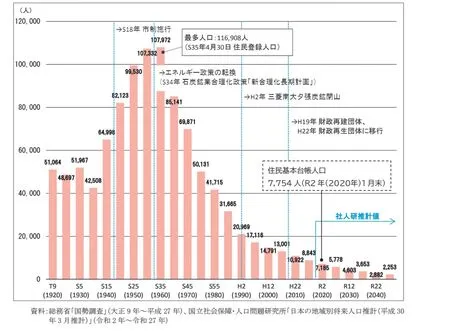

右圖:夕張市人口變化及未來趨勢

夕張市規劃中的扶貧措施分析

夕張市位于北海道中部,是一個被森林環繞的山丘地帶,自然環境優美,四季分明。自從1891 年發現第一個巨型煤礦以來,這里就一直與煤炭開采工業緊密聯系在一起,每個礦口周圍逐漸形成村莊。隨著煤礦開采工業逐漸發展,煤炭作為夕張市區唯一的支柱產業,帶動了全市的繁榮發展。夕張市也成為日本煤礦、煤礦機械以及相關產業的重要基地,以“煤都”聞名日本。鼎盛時期,該市共有大小煤礦24 座,擁有全日本五分之一的產煤量。隨著石油資源興起及煤礦資源逐漸枯竭,1955 年下半年,日本的國家能源政策發生變化,煤礦陸續關閉,夕張市的發展面臨巨大壓力。到上世紀70 年代末,夕張市幾乎關閉了所有煤礦,產業發展停滯。2006 年,夕張市財政嚴重惡化,負債嚴重,合理規劃發展及產業轉型成為該市擺脫危機的重要發展方向。另一方面,夕張市同樣面臨人口數量減少及老齡化問題。人口數量從鼎盛時期的116908 人(1960 年4 月)銳減至7754 人(2020年1 月),且65 歲以上的老人數量已超過總人口的48%。[1]通過城鄉規劃調整產業結構,促進產業轉型,同時把握人口分布及流失動向,合理布局小城市(鎮)的規劃,成為夕張市政府的工作重點。

在人口數量嚴重減少流失及少子老齡化的背景下,夕張市政府多次組織各個地區的公開討論會,聽取民眾意見。隨后在對市區的規劃中,考慮到該市的主要特征體現在曾經以支柱產業煤炭遺跡為主的歷史文化資源,還有豐富的自然資源,因而提出了“保全并繼承歷史文化和自然資源”的口號,以可持續發展為目標,在提供夕張市安全可靠的人居環境為前提下,制定小城市(鎮)扶貧政策。[2]

其中,對固有的歷史文化建筑物和地域資源的利用,具體表現在完善對夕張市鹿鳴館、煤炭博物館、大夕張森林鐵道第一號橋梁(三弦橋)、滝之上發電所,以及三菱大夕張鐵道等具有夕張市歷史文化代表性的建筑物及地域資源的保護修繕,并挖掘埋在煤炭歷史地區、南部和真谷地地區的煤礦遺跡,開發旅游產業,建設旅游設施,以充分活用當地歷史資源,吸引游客。同時,由市政府指定管理人員和學術專家組成的“煤炭博物館聯絡委員會”負責煤炭博物館的運營計劃,促進夕張市獨有的歷史教育氛圍的繼承和推廣,提升地區文化延續和人氣指標。

另一方面,大力保護夕張市獨特的河流山川、地形地貌及多樣性的動植物棲息地等自然資源,其中包括分布于山腳下的舊煤礦房屋等歷史景觀資源。豐富娛樂活動場所,通過組織公民參與植樹活動,促進人與自然環境共存。在農業發展上促進形成與自然環境和諧相處的優質鄉村景觀,推動土地利用與住宅政策的聯動性,并且推動該市蜜瓜種植業發展,打造產業品牌,讓產品遠銷日本全國乃至海外,使蜜瓜成為該市名片。

夕張市緊湊發展模式的具體內容

對于夕張市未來的小城市(鎮)結構,政府考慮將廢除目前尚未在市區使用而預計將來不會使用的土地區域,并從有效的城市管理角度來劃定緊湊的城市發展區域。針對原煤礦房屋場址及廢除的小學和初中校址等遺留地區,在考慮周圍的居住環境、工業區位、交通設施布局等因素的基礎上,將其轉換為合適的土地利用功能。在低密度、分散的城市區域中,規劃應當將各種功能設施(例如購物、娛樂場所和醫院)緊鄰生活圈布置,同時形成居住與商業辦公功能融合的土地利用方式,以節約設施維修等開支,促進公共基礎設施的多功能集約。并且注重因地制宜,通過規劃誘導各個地區的用途功能來促進現有資源的有效使用及土地的合理化利用,提升地區活力,促進城市精明增長。[3]以此為基本規劃方式,制定夕張市未來的規劃方案。

根據政府官方預測,到2040 年,夕張市人口將減少到2882 人,人口減少率或為北海道最高。為了讓小城市留住人,保證生活質量,有必要根據人口規模來鞏固城市區域并重組城市結構。因此,在研究規劃方案之前需要該市居民和管理機構行政部門根據未來人口估計數量討論城市結構,以確定城市發展方向。該市舉辦多次居民研討會,并提出20 年后該市的發展結構。

在市區的行政聽證會上,針對未來該市小城市(鎮)布局結構,選定人口數量、災害區域、建筑老朽化程度為主要判斷因素。其中,人口數量信息來源于日本國土數值情報提供的將來人口預測,災害區域以日本國土數值情報為依據判斷出夕張市的滑坡災害預警區,建筑老朽度是根據夕張市所有建筑建造日期及使用年限為依據計算出的平均建筑老朽化程度。[4]

夕張市的脫貧規劃,屬于對因舊產業關閉而導致嚴重衰退地區的扶貧案例,即城市收縮現象的應對。目前我國對于城市收縮問題依然處于起步階段,而夕張市針對嚴重衰退的現狀進行產業轉型,充分發掘當地自然和歷史資源,以及緊湊規劃等方式的扶貧計劃,對我國脫貧攻堅的決策工作有很大啟示。

20 年前,夕張市產業嚴重衰敗、政府瀕臨倒閉,曾經成為日本最窮的地區之一,該市政府在充分了解貧困地區現狀、精準分析每一貧困戶的基本信息以及制定發展戰略的過程中長期摸索,取得了很大效果,其扶貧案例對我國脫貧攻堅工作有一定借鑒性。

日本小城市(鎮)扶貧策略的啟示

綜觀日本夕張市扶貧案例,可以發現,當地政府首先分析其地域擁有的豐富自然條件,加強生態文明建設,夕張市規劃引導充分發掘當地自然資源,發展旅游觀光,宣傳自然景觀魅力,拓寬貧困人口增收渠道,將生態上的“綠水青山”變為“金山銀山”,這正是生態文明建設與精準扶貧的有機結合、實現雙贏的決策體現。同時,對于當地擁有的悠久煤炭歷史文化背景,注重保留遺跡,修建炭礦歷史文化設施,推廣歷史文化教育,推動當地公共文化服務體系建設,實現文化扶貧。面對產業衰敗現狀,選準主導產業,將扶貧資金投入到符合當地發展需求,且見效快、效益高的農業產業上,提升蜜瓜為主的產品競爭優勢。并通過挖掘當地各類旅游生產要素,以規劃構建旅游業發展模式,實現全域資源整合。

另一方面,該市區在充分征詢市區居民意見基礎之上,通過精準分析市內災害區域分布、各個區域特征及人口布局、設施分布及維修情況,并進行未來人口分布預測、設施老化及維修費用的判斷等工作,以此詳細制定規劃策略,以緊湊規劃方式推動移民開發,將市區內一些人口減少嚴重、交通不便、生態惡化、災害頻繁的地區居民搬遷安置到設施條件較好的地方,把握好市民對搬遷的意愿,統籌規劃,合理布局,既提高地區活力,又減輕了政府對縮小地區公共設施等方面的投入,可以更好地節約成本,將資金投入到扶貧工作中,增加產業投入,實現小城市(鎮)的振興繁榮。

由此可見,我國在今后的脫貧攻堅工作中,針對不同的貧困地區,都需要將地區內部災害區域、貧困居民分布和生活情況、設施分布及維護管理情況等現狀準確分析到位,并做好未來人口模擬等一系列預判,針對其現狀合理調整產業發展方向及區域發展戰略,把握民意,參考集中規劃的方式合理安置貧困居民,改善人居環境,做到扶貧對象精準、項目安排精準、資金使用精準、措施到戶精準、因村派人精準、脫貧成效精準的效果,全面推進精準扶貧工作。

夕張市蜜瓜種植

筆者在留學期間,通過與北海道大學都市地域設計研究室的學生們一起參與夕張市規劃工作、與行政部門緊密交流,以及多次走訪居民的機會,總結了通過規劃引導夕張市脫貧的新方法。探究其對中國脫貧攻堅工作的意義,我認為,中國和日本在城鄉規劃的制度及政策上雖頗有差異,但日本城鄉規劃中的扶貧工作政策計劃等依然值得我們借鑒學習。