如何讓鋼琴“說好中國話”

文/ 金紅蓮

“讓鋼琴說中國話”是楊燕迪教授提出的議題(2015),這在國內已達成共識。至于為什么說“中國話”,楊老師的說明尤為中肯:“通過音符來記載中國社會與政治生活的曲折路程。”①鋼琴傳入中國的一百年間,在這里生了根發了芽,中國人民群眾通過鋼琴抒發情懷,謳歌艱辛走過路程的足跡。那么鋼琴怎樣“說好中國話”呢?這一任務不僅在于為鋼琴寫作,更在于提高鋼琴演奏者和聽眾的審美,以中國精神來奏響鋼琴,使其成為更加動人、使人產生中國式心理體驗的音樂。

一、音樂形式上追尋中國音響

中國作曲家為了讓鋼琴“說中國話”,嘔心瀝血地開辟了一條具有中國特色的鋼琴創作道路。從早期趙元任的和聲探索、賀綠汀的旋律對位與主調的探索,到中華人民共和國成立初期的黎英海五聲調式音階,再到“文革”期間改編曲中摸索出的“琵琶和聲”“頂針魚咬尾旋律”發展手法,戲劇節奏的運用,以及改革開放之后的多元化音樂語匯等,無一不在探尋鋼琴適合中國的表現方式。

音高方面的中國音調探索始于趙元任創作第一首鍵盤作品《花八板與湘江浪》,取材于江蘇民歌。在這首樂曲中,他不僅自發主動地運用了五聲音階,更令人驚喜的是進一步變化調式系統而求出變宮。在同一時期的《和聲進行曲》中可以看到,趙元任是嫻熟地運用鋼琴的三度疊置和聲的,他以數學家的視域發現了五聲音階“五”的七次方可得78,125種調,七聲音階則可得823,543種調,從中可認定中國鋼琴音樂創作雖然起步不早,但起點并不低,不僅有意識地要“說中國話”,還要“說地道的方言”。而羅忠镕的《托卡塔》《花團錦簇》里,運用“腔式”理論得出十二音,使鋼琴的“中國話”拔高到“現代語言”。為使鋼琴音樂中更加自如地運用五聲調式,前人做了無數的努力,如黎英海的“五聲調式音階”,變化五聲調式結合和聲的轉位②,可謂是天才之作。

黎英海對中國鋼琴發展貢獻不只是五聲調式音階與和聲的結合,他還引用民族樂器的音律拓寬了鋼琴的音響表現,如《夕陽簫鼓》中的“琵琶和弦”。“琵琶和弦”取材于琵琶的“四弦一聲如裂帛”,屬于非三度疊置,在鋼琴八度內疊置四度或五度音程,從而構成微妙的二度音程,產生強烈中國民族音樂色彩。類似于琵琶和弦的中國和音還有“一束宮商裂寒玉”的“笙和弦”,以及“箜篌歷亂五六弦”的“箜篌和弦”等。

鋼琴音樂“說中國話”,相對于和聲更為適合的方式是復調對位。早在1928年黃自便創作了《二部創意曲》,展現出了中國人創作復調音樂的超凡能力,簡潔靈動的主動機在高低聲部游刃有余、翩翩起舞,音樂真情親切、溫馨感人。他的得意門生賀綠汀在1934年“中國風味鋼琴曲”比賽中以《牧童短笛》大展風采,一舉奪冠,再次說明用復調來講述中國音樂故事的可行性,以此為鋼琴“說中國話”奠定了音響的“物質基礎”。

除了音高,中國旋律中的另一重要要素是節奏,音高添加節奏,如虎添翼,立馬增添了精氣神。作曲家儲望華1977年創作改編的《二泉映月》是廣為流傳的經典鋼琴作品,其中運用的節奏是民族打擊樂的節奏“康采康”。“康”為鑼,“采”是鈸③,傳統節奏的陰與陽是以抑與揚的生命脈搏來傳遞的中國思維。再如陳怡的《多耶》,“雖然沒有直接采用傳統音樂的現成材料”④,但間接采用了民間打擊樂合奏,對全曲的節奏組合和節拍變化進行了全面的設計。作曲家在音樂形態方面擺脫了生硬的傳承,在審美習慣上創造性地繼承了中國優秀的音樂文化思維特征。

二、音樂內容中塑造中國意蘊

中國傳統音樂文化不僅博大精深,而且源遠流長。中國鋼琴音樂領域對傳統音樂文化的研究主要體現在傳統音樂形態與傳統音樂的觀念,在內容研究中深入探討的是對“禮樂”的認識,因為這是中國傳統音樂人文精神的重要構成部分。從禮樂角度看音樂是“仁義”的藝術表現,孔子曰:“人而不仁,如樂何?”儒家理解為音樂活動是關乎人性的內容,是塑造人、培養人的過程。“仁義”教育貫穿禮樂,音樂有利于人性塑造,通過音樂體驗得到美感升華。

另一中國傳統音樂中有重要影響力的是“天人合一”的思想,以此來看音樂是“天地之氣合而生風,以聲十二律”(《呂氏春秋·音律》),即音樂是天地自然的產物,因而強調音樂的自然屬性,音樂的本質在于自然無為。這種思想深入到中國鋼琴音樂的優秀作品,其代表是趙曉生的《太極》。此曲分八個段落—破、承、起、緩、庸、急、束,暗示了“八卦”“八股”,實際上是來自唐大曲的“散—緩—庸—急—散”的大致速度邏輯,或可看作是唐大曲式的結構邏輯的一種濃縮,這八個段落隱含著拱形對稱或倒裝再現的奏鳴曲式。“破”段落以代表“陰”的C與代表“陽”的降D(升C)結合開始,并作為該段落的主要音高材料。“承”段落先以六連音的節奏型為背景,襯托著一個高音區的旋律,猶如陰陽混沌世界的萌動。“起”段落是對比復調部分,而“入”段落可看作是華彩段落。此曲音樂形態上表現了“倒裝再現”的隱形結構⑤,可稱之為“六十四卦音集的周易體”。

提到體現陰陽哲學的鋼琴作品,不得不提張朝的《皮黃》,此曲以“一生二、二生三、三生萬物”構思為樂曲發展的基本理念,提煉出“C、降B、G”三個音來構成創作元素,并把這些主要核心音滲透到旋律的內核以及和聲構建的主要邏輯,運用京劇的發展手法,勾勒了祖國的壯美江山,形塑了大義英勇的偉人形象。不僅在音高中、思維中,節奏中也包含陰陽,如上述“康采康”中“采”雖然在弱拍位置,屬陽屬動,突出矛盾,最終到走向屬陰屬靜的“康”,這種思維模式體現了八卦象思維。

隨著中國傳統音樂形態與內涵的深入探討,研究者借用繪畫的“色彩”概念,結合中國地理特點,把漢族民歌的地方特色總結為“民歌色彩區”⑥。此理論依據地理文化背景或體裁風格,分成若干個民歌流傳區域⑦。從“色彩理論”來看鮑元愷的《炎黃風情》中民歌的特點:江蘇揚州小調《楊柳青》像江南風景婉約清秀纏綿靈動;陜北民歌《女娃擔水》具有黃土高原空曠蒼茫色彩⑧;西南地區的多山地形造就了音調多跳躍、音域寬廣的地方特色,如四川民歌《太陽出來喜洋洋》;而河北民歌《小放牛》在明快的對答中展示了風趣俏皮的特色。

三、表演實踐中培養中華樂感

要讓鋼琴“說好中國話”,關鍵的技術環節是表演,好的表演成就好的作品。音樂是一種表演的藝術,無論是高深的鋼琴作品,還是通俗易懂的音樂,都需要演奏轉換成音響來完成作品,所以加強音樂表演是中國鋼琴成就發展極為重要的部分。鋼琴音樂表演的“二度創造”主要體現在速度與力度上,下面以儲望華《二泉映月》的前六個音為例,比較二胡演奏與鋼琴演奏的音頻,來探討中國鋼琴音樂表演的內涵建構。

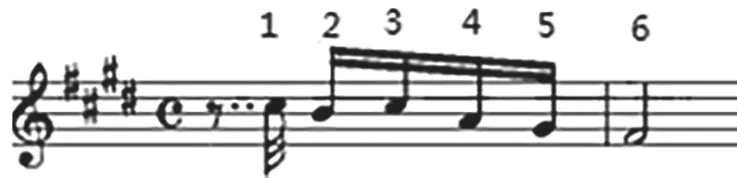

儲望華《二泉映月》,第1 小節

上例是鋼琴樂譜的前六個音,為便于探討,在此給每個音標記了序列號。筆者分別選擇兩個行業聲望極高、音頻廣泛流傳且成為教學典范的優秀二胡及鋼琴演奏版本進行分析(在這里不涉及討論兩位演奏家的行業評價,只是通過觀察比較傳統樂器與鋼琴的演繹來思考如何在鋼琴上“說好中國話”)。

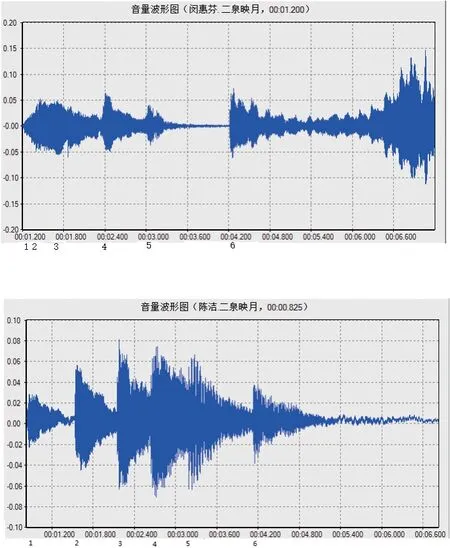

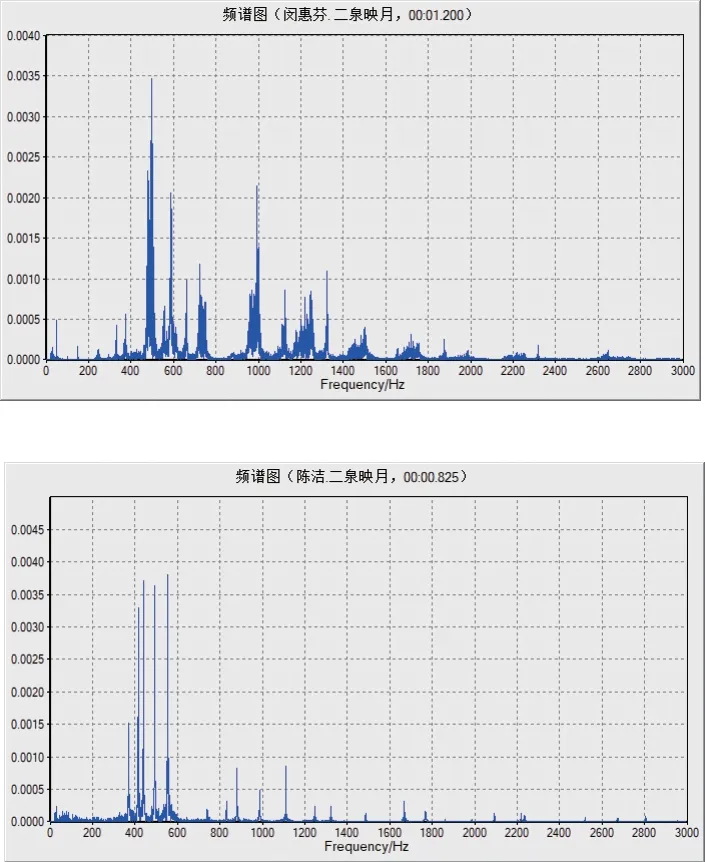

圖1是自主研發的力度與時值分析軟件,其中,上方是二胡演奏音量可視圖,下方是鋼琴演奏音量可視圖。圖中所顯示鋼琴的序列。第3、4、5、6音逐漸漸弱,對照樂譜升c2—a1—升g1—升f1音高由高走向低的下行走向,符合西方鋼琴音樂表演理論規范的演奏。再看二胡的序號3與4之間做了漸強,4與5之間是漸弱,更不可思議的是演奏第6個音時做了大漸強。這個二胡演奏版本不是特例,而是二胡演奏版本中普遍存在的,且成為慣例的演奏情況。不同于西方鋼琴表演理論的情況在圖2中也十分鮮明的,圖2是同一音頻時值測量的可視譜,上方為二胡,下方為鋼琴。

圖1 《二泉映月》二胡與鋼琴演奏音頻音量對比圖

圖2 《二泉映月》二胡與鋼琴演奏音頻時值對比頻譜圖

西方鋼琴音樂表演理論中有“在速度與力度關系上,一定程度遵循著漸快漸強,漸弱漸慢”⑨的表演規律的說法,而中國鋼琴音樂表演不僅遵循著漸快—漸強、漸弱—漸慢的表演規律,還有漸慢—漸強的表演內涵。從鋼琴音樂樂句結構來看,音的形態向上走會出現漸強—漸快的規律,而以此例子來看,音向下(升c2—a1—升g1—升f1)則出現了音量由大變小再加大的瞬息萬變的音樂表現。可謂“風云萬變一瞬息,紅塵奔走真徒勞”,把中國傳統音樂的深刻內涵表現得淋漓盡致。

這一因音樂的理解不同而演奏出截然不同韻味的案例,使這首《二泉映月》讓不同的人聽出不同的味道,有人依據標題聽出了“借鑒歐洲鋼琴音樂匯總描繪月光、流水一類形象的手法”;而阿炳的朋友陸墟則說“阿炳在瀝瀝飛雪中左肩掛著二胡,咿咿嗚嗚拉著琴,發出凄厲欲絕的裊裊之音”。這場景、這音樂何等的悲壯:1991年,美國“圣路易斯國際音樂記譜法會議”中,英國音樂家柯林斯在聽完阿炳的錄音后直言:“中國的貝多芬,中國的‘命運’。”當下中國鋼琴音樂表演“路漫漫其修遠兮”,蒲方老師要求“加強表演,推進中國鋼琴音樂創作”,研究者則進一步呼吁:“加強中國鋼琴表演,提高中華樂感。”中國鋼琴吸收傳統音樂氣之所性,氣可以養而致。

結 論

中國鋼琴音樂既是世界鋼琴的重要組成部分,同時也是中國音樂文化的重要構成部分。20世紀以來,鋼琴在中國萌芽并茁壯發展,成為現今中國音樂文化中不可缺少的內容。本文希望通過以上的研究來豐富中國鋼琴音樂的表演內涵,以此來推動中國鋼琴音樂文化自覺理論的建構與發展。文化自覺是指在文化上覺醒與自覺的行為,對中國鋼琴音樂文化自覺可理解為進入中國鋼琴百年時期,對中國音樂文化的自我覺醒、自我反省與自我超越,中國鋼琴音樂要“致中和,天地位焉,萬物育焉”。

關于如何讓鋼琴“說好中國話”,筆者認為,其一,要規范地演奏。準確的音高、節奏、速度及和聲曲式是鋼琴演奏的基礎。其二,要提高音樂表演表現力。當下處于高端技術發展時期,程式化表演甚至可交給機器,用電腦軟件來編寫程序,而鋼琴演奏者用心用腦誠懇的表演,與聽眾進行心與心的溝通交流,更顯珍貴。記得一位人類學家說過,音樂是極為“殘忍”的藝術,因為它要用聽眾的時間,是生命的藝術。這里要申訴,音樂帶給人的是一種生命體驗,是全新的精神品質。最后,鋼琴“說好中國話”一定要體現中華優秀音樂文化。以文化自覺、文化自信來創作中國鋼琴音樂、演奏中國鋼琴音樂,以中國的文化方式,突出特色,發揮優勢,主導中國音樂文化的發展。

黑格爾曾言:“一個民族用自己的語言掌握了一門科學時,才可以說這門科學屬于這個民族。”⑩在構建鋼琴學科的道路上,只有接續中國文化傳統,扎根于世界,才能形塑具有中國特色、中國風格、中國氣韻的鋼琴音樂。

注 釋:

①楊燕迪,《讓鋼琴說中國話》,《鋼琴藝術》,2015年第11期。

②黎英海,《漢族調式及其和聲》,上海音樂出版社,2001年出版。

③趙硯臣,《阿炳的二胡演奏藝術及其形式美》,《中國音樂學》,1994年第3期。

④王次炤,《音樂美學基本問題》,中央音樂學院出版社,2011年出版,第202至208頁。

⑤李名強、楊韻琳主編《中國鋼琴獨奏作品百年經典》,上海音樂出版社,2015年出版,第252頁。

⑥江眀惇,《漢族民歌概論》,上海文藝出版社,1982年出版,第8頁。

⑦周青青,《中國民歌》,人民音樂出版社,1993年出版,第165頁。

⑧金紅蓮,《漢族民歌類鋼琴曲中的中國和聲色彩性探索》,《民族音樂》,2018年第2期。

⑨高拂曉,《音樂表演表現力的多位視野》,《中央音樂學院學報》,2013年第3期。

⑩黑格爾,《黑格爾哲學史講演錄》,賀麟譯,商務印書館,1996年出版,第187頁。