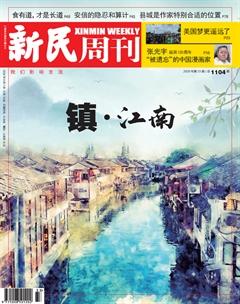

活在古鎮,演繹人間煙火

依水而建、白墻黛瓦,屋檐下放著盆栽,迎面是大落地窗、上半透明的門;走進屋內,色彩鮮艷的墻面點綴著許多繪畫;小桌之后是一間吧臺,透明的玻璃器皿在燈光下反射著光芒;院子里的棚架上藤蔓植物密密麻麻,靠墻的柜子上多肉植物爭奇斗艷,籠子里的蟈蟈不時悠然鳴唱……這像極了一間充滿文藝氣息的精致小店。實際上,它是上海練塘古鎮上的一處民居,房子的主人是城里來的“新居民”費邦珍。

與她有同樣經歷的人們,在當下的江南古鎮上還有不少。與此相對,也有不少原住民在離開古鎮。進進出出,都是為了自己追尋的生活。古鎮就像一座“圍城”,演繹著人間煙火故事。

古鎮新居民

十年前,費邦珍來到練塘古鎮游玩時,并沒有想到自己將來會在這里度過大把的時光。從她在上海市區的家到這個青浦區小鎮的距離有五十多公里,她最初來到這里的幾次是和親朋好友一起度假休閑。很快,她愛上了這里的安寧平和,不久就決定在古鎮上買下一處民居。

房子買好后,她和家人一起花了幾個月的時間來裝飾這個小空間。從墻面的配色方案到一個小飾品的擺放位置,全都親力親為,不假手于人。掛在墻上的彩繪面具和幾幅油畫,是費邦珍自己的作品;洗手池上方的梳妝鏡,是她從一個舊木盆改造而來,盆底裝上玻璃,邊緣鑲上一圈彩色鵝卵石,活脫脫就是一件工藝品。

這里還充滿著她一家人的生活記憶。走進大門后回頭向上望去,人們會發現墻上有一輛古舊的兒童三輪自行車,旁邊還綴著一雙小碼溜冰鞋,這并不是專門買來的裝飾品,而是費邦珍兒子小時候用過的實物。在房間的一角疊放著她家里過去用過的卡帶錄像播放機、VCD播放機,上面還有她各地旅游時帶回來的當地小飾品。

家人和朋友都非常喜歡來到這里,泡上一壺清茶,談天說地。想要擁抱自然時,從座位上起來推開門,眼前就是古鎮的小橋流水。漸漸地,費邦珍從只是周末來練塘,到在這里常住;最近,她剛剛賣掉在市區的房子,古鎮已經是她真正的家。

每天,她在古鎮小居里翻翻書籍,看看電視,做做手工,拾掇拾掇花花草草。傍晚,她走到河邊,和當地的人們一起閑聊拉家常。時光如同門前的小河靜靜流淌。今年69歲的她告訴《新民周刊》記者:“在這里,我從來沒有感覺到寂寞。”

在練塘古鎮,近年來如她一樣從市區來此購房居住的上海市民越來越多。費邦珍選擇成為古鎮居民,是為了心中熱愛的生活方式;其他人的狀態,和她有些不同。有的和她最初一樣,還只是把這里作為節假日休閑度假的落腳點。有的則是因為更為實際的原因:或是子女要出國留學,需要籌集一筆學費;或是父母患了大病,醫藥花費陡然增加;賣掉市區繁華地段的房子在古鎮買上一套后,還能余下數量可觀的一筆錢來應對教育和醫療所需。

不管是因何而來,十年里,增加的新居民并沒有改變這里的安寧,古鎮依然保持著它的傳統風情,在費邦珍眼里,這是練塘古鎮特別難得的一點。“如果有一天,這里也變得像其他一些古鎮一樣充滿了商業氣息的話,那就和我搬到這里的初衷不一樣了。”

并且,新居民的到來,為這里增添了人氣。近年來,古鎮上陸續有居民遷出,如果沒有購買他們的房屋并在此居住的外來人,這些建筑很可能就只能空置著,而常住居民只會越來越少。“生活著的古鎮”得以存在,新居民也做出了關鍵的貢獻。

盡管沒有太多熙熙攘攘,但這里并不是“與世隔絕”。網絡、交通等基礎設施的發展,讓她在古鎮的生活沒有任何不便利之處。生活必需用品既可以在當地的市場購買,也可以方便地網購等著送貨上門。想要和家人朋友一起出行,越過鎮上的幾座古橋就到了公路邊,乘車去哪兒都不是問題。

“新老一家親”

8月底的一個周末,練塘古鎮寧靜依然,三三兩兩的游客和當地居民沿著小河漫步。午飯時間,萬善橋邊,64歲的張維加和家人在自家開的餐廳里忙碌。這家餐廳的大廚就是他的妻子,燒的是當地的家常菜,口味好得遠近聞名,曾經有顧客專門從上海市區開一個多小時車過來就是為了品嘗這里的美食。

張維加一家是土生土長的練塘古鎮人。過去很多年,他們就住在古鎮河邊的老房子里。前些年,因為老房子年久失修,并且沒有衛生間等設施,居住條件不是很好,他們搬遷到了附近的樓房。夫妻倆還是舍不得離開古鎮,而當時陳云紀念館在開發緊靠古鎮河流的“后街”,于是張維加發揮妻子平時的廚藝特長,在這里開起了餐廳。

練塘居民休憩一刻。攝影/ 夏云鵬

“你現在也能看到,古鎮上的商鋪不多,顯得有點冷清;我這家餐廳吸引顧客過來,也能讓這里熱鬧一點。”他之前從未有過餐飲的從業經歷,“其實就是自己家里吃什么菜、怎么做菜,我們就把這些給到客人。”如此一來,餐廳的選材用心,清潔經得起考驗,加上每一道菜都是廚師用小灶把當地當季最受歡迎的菜肴原汁原味地做給顧客,許多古鎮當地人都說“仿佛嘗到了小時候的味道”。

古鎮居民的這種簡單和淳樸,也深深感染了費邦珍。她說,她在這里生活了這么多年,從來沒有感覺到與當地居民有什么隔閡。“左鄰右舍經常來串門,好多人總是把他們地里新收的菜、河里剛釣起來的魚給我送來,我都不用怎么買菜了。有的時候我起得晚,他們敲門不應,就把一包菜從圍墻外面扔進我的院子里。”這讓她感到特別溫暖。

“我們是互相給予,互相學習。”費邦珍說,她這樣的城市居民的到來,給當地人帶去了城市里的一些觀念;而她也從當地人身上學到了許多,比如恬靜的生活態度;比如如何自制豆瓣醬、如何自制面筋,她覺得當地人都做得很好,這不僅是一門技藝,更是一種充滿樂趣的生活方式。

隨著移居練塘古鎮的市區居民的增多,當地的房源也越發緊俏,有不少上海市區的居民都到張維加這里來打聽,看是不是還有好的房子可以買。他很歡迎這些新居民的到來,雖然他們可能一開始在生活習慣上和當地人有細微的差異,但語言和飲食都相通,可以很快相處得很融洽。他也結交了不少這樣的新居民朋友,和他們在一起很開心。

古鎮上的年輕人都喜歡往外去,留在這兒的原住民大多是年紀比較大的人。張維加覺得,這是可以理解的,畢竟年輕人要考慮他們自己的工作機會和子女的教育條件,這些在城市里都會更好些。另外,在當地傳統的觀念里,“離開鄉村去往城市”總是一件象征著境遇改善的事,所以古鎮的年輕人哪怕只是移居到青浦城區,也會覺得比留在古鎮好。

他的女兒就是如此,平時在青浦城區工作生活;到周末和節假日,回到古鎮上的店里幫忙。“我覺得等到他們年紀大了,還是會愿意回到這里來的,畢竟這里的環境真的很好。”張維加笑著對《新民周刊》記者說。

“古鎮是清靜得好,但如果太冷清了,我也不喜歡的。”對于自己生活了一輩子的故鄉,張維加如此說。但如果外來的居民越來越多,會不會讓清靜的古鎮失去它的韻味?他對此并不擔心,因為他覺得只要保留住練塘古鎮的定位,不隨意增加商鋪,“熱鬧”就不會變成“喧鬧”;而外來的新居民,會讓這里留住更多的煙火氣。

雖然不再是住在百年老屋,但她覺得仍然身居古鎮:無論自然環境還是心靈,依然寧靜。

“變大”的古鎮

“我與古鎮的緣分,已經有半輩子了。”說這話的時候,時牧言坐在朱家角鎮的自家庭院里,啜著自己采摘曬制的荷葉茶,欣賞著四周的花草綠植。那個被圍起來作為景區的“朱家角古鎮”就在一公里多以外,她可以隨時騎上單車或者徒步前行,再去追尋當年的回憶。

三十多年前,還在讀大學的時候,時牧言和同學一直盼著去朱家角古鎮游覽一回。拿到學校發的師范生補貼,他們就從上海市區向古鎮奔去,在小旅館里喝茶談人生理想,在古橋上聽流水叮咚、望滿天星斗。從那時起,她的心里就萌生了一個愿望:將來生活的地方,要一推開門,就能看到潺潺的流水。

21世紀初的頭幾年,她的愿望開始實現。那時的朱家角古鎮遠沒有如今這么多商鋪,還有不少原住民的房子空著,這些房子的主人已經外搬,但作為一個城里人想買到他們的房子,并不那么容易。時牧言找到一個愿意幫助她的古鎮當地人作為中介,才順利地在那里買下來幾套百年老房子。

這些房子都不大,她對其中的一些精心裝飾:樓下大門前擺著屏風,樓上是舊雕花家具、舊式梳妝臺,老式大椅子配著大紅椅墊,客廳里掛著一個西藏風情的紫燈籠。方案是自己想的,東西是自己淘的。每到周末,她和女兒來這里小住,倚在窗邊,喝茶讀書,沉浸在一方天地。

練塘的“新居民”費邦珍在自己裝飾的古鎮老宅里。攝影/ 王煜

另外的幾套,她簡單裝修后,租給了當時在古鎮上采風的一些流浪畫家。知道他們手頭拮據,也支持他們的藝術理想,時牧言只象征性地收了些房租,“每個月就一百塊錢”。這些畫家,有些現在已經成為業界里的大咖。

后來,古鎮上的商鋪越來越多,很多外地人來到這里租門面做生意。古鎮不復從前的清靜,時牧言覺得已經不適合再在那里居住,把房子賣掉了兩套、出租了兩套,在離古鎮不遠的地方另買了住宅。最近十幾年,她在朱家角常住,不僅賣掉了市區的房子,還把戶口都遷到了這里。“我是一個真正的朱家角人了。”

在新的家里,她依然用心裝飾著每個角落,營造一方寧靜的天地;比古鎮里更好的是,她有更大的空間可以關心糧食、蔬菜,在院子里種上了四五十種不同的植物;最關鍵的在于,她的門前依然有一條河流,閑暇時,可以手持小槳,翩翩蕩舟。

雖然不再是住在百年老屋,但她覺得仍然身居古鎮:無論自然環境還是心靈,依然寧靜。鄰居們也常常帶著自己種植的蔬菜、親手烘焙的糕點來串門;遇到身體不舒服,在群里面說一聲,常常會有鄰居們的好幾輛車開到家門口來送她去醫院。這樣溫暖淳樸的人際關系,也還是跟古鎮一樣。“這就是我夢想的古鎮生活。”

在她眼里,朱家角不僅是近幾年在行政管轄范圍上的擴大,它的古鎮的內涵也在擴展到周邊的區域。“風景秀麗的生態加上適宜生活的人文,這是古鎮真正讓人向往的地方。”她向《新民周刊》記者表示,長三角生態綠色一體化發展示范區的設立,讓朱家角古鎮的魅力更加濃厚、傳播得更遠。

同處“長三角示范區”的金澤鎮岑卜村,因為近年來市區居民的到來、民宿的興起,讓村子的環境也有了改善:河道經過修理整治,水質變好;污水處理系統通到每家;河湖岸邊修了棧道和涼亭,開辟供人游覽的草坪……

這樣的例子還有很多。江南古鎮,不僅讓人驚艷游過,也能給人美好的生活。