落實深度教學 提升核心素養

——以“生活中的圓周運動”為例

戎 杰 梁 旭

(1. 浙江省慈溪中學,浙江 寧波 315300; 2. 浙江省教育廳教研室,浙江 杭州 310012)

深度教學,是指在教師引領下,學生圍繞具有挑戰性的學習主題,全身心積極參與、體驗成功、獲得發展的有意義學習過程.在這個過程中,學生掌握學科的核心知識,理解學習的過程,把握學科的本質和思想方法,形成積極的內在學習動機,高級的社會情感,科學的態度和價值觀,成為既具有獨立性、批判性,又擁有創造性、合作性的優秀學習者.深度教學的根本目的,是促進學生科學思維水平的發展.深度教學有如下特征.

(1) 學科角度.體現和反映物理學科本質的教學.

(2) 知識角度.超越知識表層結構而進入深層結構的教學,表層結構揭示的是知識的表層意義,即知識本身的描述性、解釋性意義.它反映了物理世界的基本情境和概念.深層結構是蘊含在知識中的思維方式和價值取向,它揭示了知識的深層意義.

(3) 教師角度.對教材鉆得深、研得透,不僅僅是教學內容的深度和難度,更是學生學習活動的深度和高度.

(4) 學生角度.深度思維,注重引導學生深入知識的背后,獲取知識背后豐富的思維價值,形成“物理觀念”,培養“科學思維”,學會“科學探究”,養成“科學態度與責任”.

1 觀察現象,提出問題

生活是物理課堂的源泉,也是物理教學的根基和落腳點.物理知識往往在生活現象中生成和顯現.很多學生在學習新課之前,對許多物理現象已經有了一定的感受和體驗,這些體驗往往來源于生活經驗.教師在課堂教學中要充分利用學生這一前概念,把課堂教學和生活實際密切聯系起來,充分挖掘聯系生活的素材,豐富教學內容,優化教學過程.通過提問題、看圖片(視頻)、做實驗等方式引入課題,不僅可以使枯燥乏味的知識產生豐富的附著點和切實的生長點,也可以增加學習活動的生動性和趣味性.這是活化物理教學,提高知識建構的有效途徑,能使學生對知識的理解由生活經驗上升到科學認知.

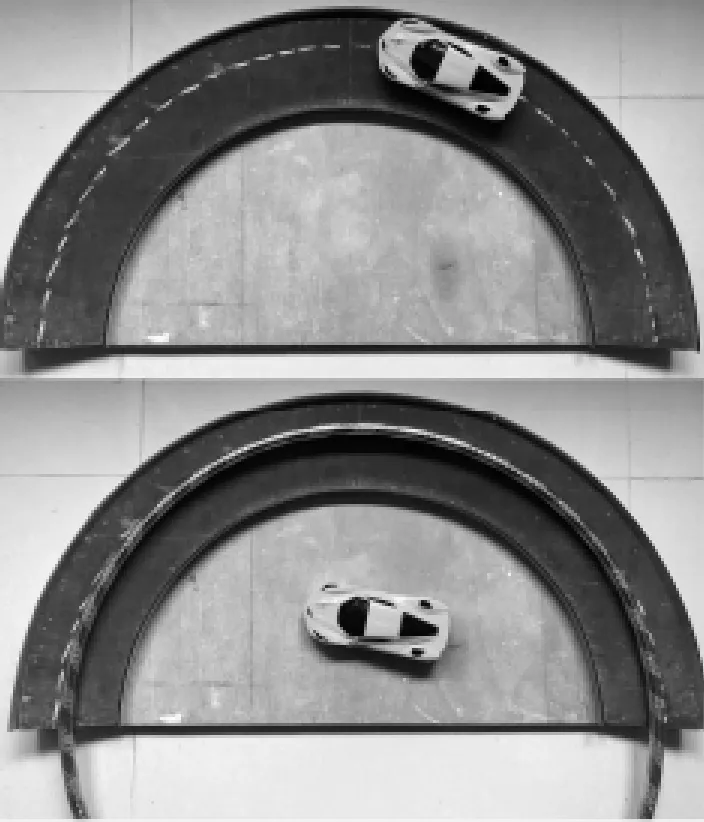

教學環節:課題引入,播放“學生跑彎道”航拍視頻(如圖1),引導學生結合自身經歷談體會.播放采訪視頻,聆聽跑彎道的學生談感受.播放“汽車轉彎”航拍視頻(如圖2),提問學生把“學生跑彎道”和“汽車轉彎”抽象為什么運動?

圖1 學生跑彎道

圖2 汽車轉彎

2 模型建構,理論分析

生活中的圓周運動通常是復雜的實際問題,為把抽象的物理概念形象化,把復雜的物理問題簡單化,同時激發學生的想象力、創造力和理解力.教學過程中通常把實際問題進行理論構想,簡化、抽象為理想化的物理模型.

教學環節:筆者引導學生把“跑彎道”和“汽車轉彎”問題抽象為“圓周運動”模型.以“汽車轉彎”問題為例,逐步引導學生思考: ① 什么力提供汽車做圓周運動的向心力?② 所需的向心力和速度、半徑有什么關系?使學生理解圓周運動是“供需”平衡關系.進一步提問并引導學生理解:汽車在轉彎時速度太大會發生側滑(如圖3).讓學生自行討論,歸納降低彎道側翻風險的方案,簡略分析各方案的優缺點,展示實際生活中公路轉彎處“外高內低”的圖片(如圖4).

圖3 大貨車轉彎處側滑翻車

圖4 公路轉彎處“外高內低”

物理教學要致力于培養學生解釋物理現象,分析物理問題的能力.在這一教學環節中,牢牢抓住問題是學生思維的引擎,關鍵是問題的質量和深度,核心是學生的思維.給學生一定的時間討論、交流、進行頭腦風暴,讓學生形成自己的看法、見解,提出相應觀點,同時也對他人的觀點形成思考、產生質疑.采用“問題教學法”激發學生的批判性思維是深度教學的突出表現.

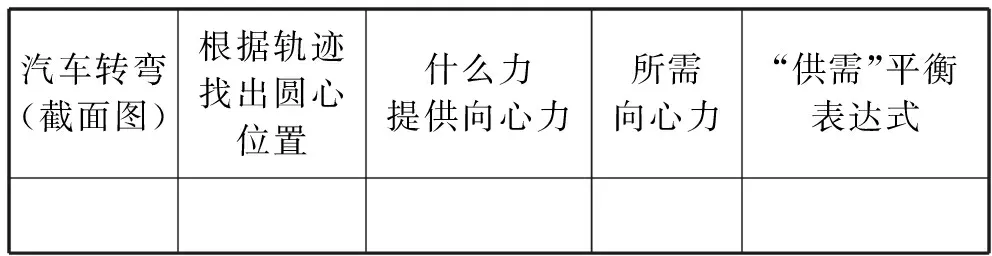

教學環節:以圖4中汽車轉彎為例,創設理想化情境.質量為m的汽車在外高內低的結冰坡面上轉彎,坡面傾角為θ,轉彎半徑為r.若安全轉彎時剛好沒有側向運動,則轉彎速度v應是多少?引導學生按照表1進行合作討論.

表1

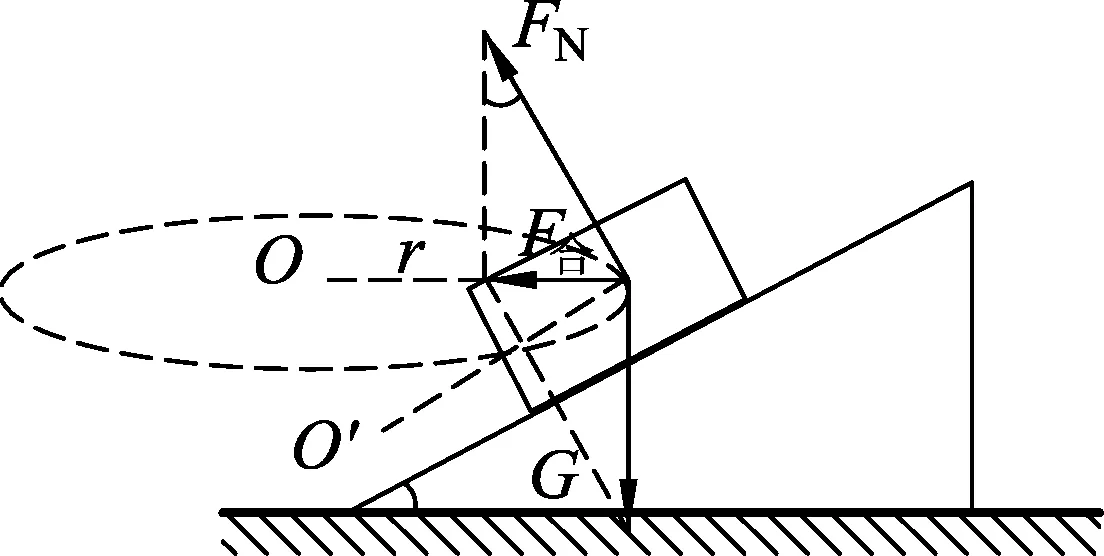

筆者引導學生把實際問題抽象成熟悉的斜面與滑塊的理想化模型(如圖5).沿著解決圓周運動問題的基本思路: ① 受力分析,② 確定圓心位置和半徑大小,③ 明確什么力提供向心力,所需要的向心力是多少,④ 列平衡方程求解.教學難點在于圓心位置的確定(O還是O′).利用小車在斜面上做圓周運動的自制教具(如圖6),用呼啦圈對齊小車運動軌跡,可幫助學生確定圓心位置O.

圖5

圖6 汽車斜面上圓周運動

在這一教學環節中,采用自制教具進行輔助教學,有助于學生親自觀察、親身體會,有助于調動學生課堂的參與度,激活學生形象思維,從而突破難點,強化理解.

圖7 火車車輪、軌道模型

教學環節:在研究火車轉彎時,展示火車輪子和火車軌道模型(如圖7).注重學生觀察和體驗,引導學生仔細觀察輪緣結構,動手讓車輪在彎軌道上自由滑行,觀察發現輪緣和外軌道有擠壓.按照汽車轉彎的研究思路,討論“力和運動”關系,“供需平衡”關系.筆者演示火車轉彎脫軌實驗:玩具火車從傾斜軌道下滑,運動到最低處的水平軌道時火車發生脫軌.邀請學生上講臺嘗試用木塊墊高外軌,重復同樣實驗,發現火車不再脫軌(見圖8).請學生課后查閱相關資料,了解火車軌道間距大小、高度差、圓弧半徑大小等國際標準.

圖8 火車轉彎自制教具

通過展示火車輪子和軌道模型,讓學生對火車輪緣結構加深印象.鼓勵學生動手摸一摸輪緣部分加深體驗.學生上講臺墊高外軌的教學活動,用教學情景刺激學生的身體感知,調動學生多方位的感受,用口動、手動、身動的具身結合來激發學生的學習興趣,提高學習質量,加深感性認知.提升學生在課堂中的主體地位,收獲實驗成功的喜悅,加深物理規律的理解.課后查閱資料的學習任務,旨在開闊學生的國際視野,強化規則意識.

3 定性推理,定量探究

定性和定量是物理教學中常用的兩種方法.定性是用物理知識定性地解釋物理現象,描述物理規律的過程.定量是在定性分析的基礎上,將物理模型清晰化,用適當的數學方法求出精確解的過程.定性側重于問題的整體把握和理解,定量則更利于抓住問題的本質.

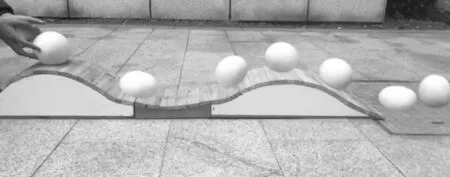

教學環節:展示錢塘江大橋(平橋)、西湖拱橋(凸橋)、景區鐵索橋(凹橋)圖片.說明本課研究汽車過凹橋最低點、凸橋最高點時的受力情況.演示水球模擬汽車過凹凸橋的實驗(如圖9),通過攝錄視頻、按幀截取圖片的方法,引導學生觀察水球在不同位置的形變,從而得到定性結論:水球在凹橋最低點處受到的支持力更大.引導學生進行理論分析(如表2).

圖9 水球模擬汽車過凹凸橋實驗

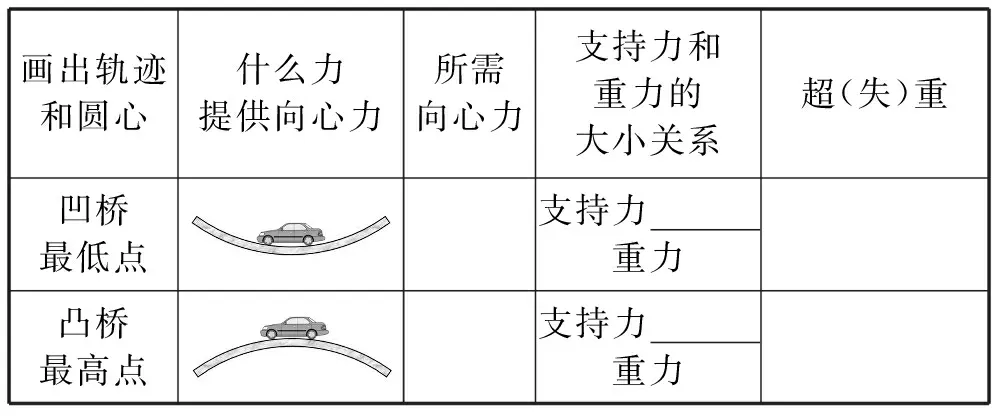

表2

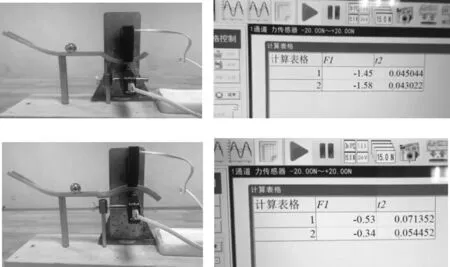

教學環節:先測得小球的重力為0.69 N.演示凹凸橋實驗(如圖10),利用力傳感器測出小球對凹橋最低點和凸橋最高點的壓力F.測出小球通過凹橋最低點和凸橋最高點時光電傳感器的擋光時間t,可求出小球速度v,最后得出壓力與速度的關系:過凹橋最低點時,小球速度越大,對橋壓力越大;過凸橋最高點時,小球速度越大,對橋壓力越小(如表3).

圖10 凹凸橋實驗裝置

表3

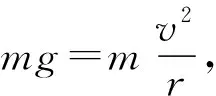

許多物理知識間存在緊密的聯系,為使學生更容易理解和掌握知識的來龍去脈,物理教學要有全局觀念,當前知識的教學要有利于學生學習后續知識,合理設置“接口”.汽車脫離地面成為人造衛星的教學環節,為后面“萬有引力”章節的學習做鋪墊,打基礎.

教學環節:邀請學生上講臺表演“水流星”魔術,展示另一類豎直面內的圓周運動.引導學生觀察水杯圓周運動到最高點時,杯中的水并不會流出來.拋出問題留給學生課后思考.

4 總結規律,提煉觀念

(1) 把復雜問題抽象為物理模型;

(2) 受力分析,明確向心力來源,即“什么力提供向心力”;

(3) 運用牛頓第二定律分析圓周運動基本規律:找圓心、定半徑,明確所需向心力與速度半徑的關系;

(4) 列“供需平衡”表達式.

教學過程中,用物理特有的精神和文化去提升學生的核心素養,用物理特有的魅力和美感去激發學生的學習動力,這是物理課堂教學應有的深度.