“法拉第電磁感應定律”教學的失當問題及改進

羅國忠 李麗萍

(廣西教育學院教研部,廣西 南寧 530023)

1 問題的產生

一直以來,法拉第電磁感應定律是高中物理教學的重難點.由于缺乏成熟可靠的定量實驗器材,教材還是以陳述方式展開教學內容,先是回顧實驗“導體切割磁感線的快慢不同、磁鐵插入線圈的快慢不同,所產生的感應電流也不同”;接著根據這些現象得出定性結論“感應電動勢與磁通量變化率有關”;最后提到紐曼和韋伯進行了研究,并直接給出定量結論“感應電動勢與磁通量變化率成正比”.不少教師也理所當然地“教教材”,倒是“省時省力”,但學生抱怨有硬塞感,因為缺乏思維參與而囫圇吞棗.一些教師意識到問題,創造性地改造電壓表、模擬示波器甚至電流計等傳統器材,或直接選用數字示波器、傳感器等先進器材,以探究方式展開教學,期望能提升學生思維參與效度,促進深度學習,深入理解知識的來龍去脈.當然,由于探究“費時費力”,以至在常態課中較少見,多見于非常態的比賽課中,因為后者有創新的壓力和動力.那么,這些探究是否有效提升了學生思維參與效度?有哪些可取或改進之處?筆者帶著問題,認真觀看了最近幾屆全國中學物理青年教師教學大賽的相關教學錄像.結果發現,教學確實精彩紛呈,但問題也同樣存在,值得反思改進.本文基于案例分析這些問題,并提出改進設想.

2 問題例析及改進設想

2.1 猜測整合突兀,缺乏思想方法引領

對于多因素問題的猜測,學生往往會用零散的概念來表達影響因素.如何凝煉整合這些概念,使之重新概念化成為一個新概念?

案例1.教師甲設計了一個實驗:線圈連接LED燈,磁鐵劃過線圈時,線圈的磁通量發生變化,燈就會亮,可用燈的亮度反映感應電動勢大小.演示1:1塊、3塊磁鐵分別劃過線圈,3塊時燈更亮,學生由此猜測:磁通量變化量大,感應電動勢就大.演示2:3塊磁鐵分別慢、快劃過線圈,快劃時燈更亮,學生由此猜測:速度大或時間短,感應電動勢就大.

教師梳理提煉:也就是說,感應電動勢與磁通量變化量、時間有關,看來與它們比值有關.我們重新定義一個物理量:磁通量變化率.是不是可以重新表述為感應電動勢與磁通量變化率有關?

學生沉默……

評析.教師通過形象直觀的變式實驗,有助于引導學生猜測感應電動勢與磁通量變化量、時間有關.教師接著馬上把猜測因素過渡整合到比值、變化率等概念,但由于缺乏思想方法的引領分析,整合顯得過急、跳躍,給人突兀感、硬塞感,以至學生沉默.

改進.(1) 以“簡潔”物理思想為指引,搭建建構主義的“腳手架”,從猜測逐步過渡到比值.啟發思考:剛才我們猜測感應電動勢與磁通量變化量、時間有關,涉及兩個自變量,而我們物理人追求簡潔,能否把兩個自變量整合為一個自變量?……怎么整合呢?不妨這樣想,兩次電動勢大時有何共同特點?……分析比較兩次實驗結果,找出共性:兩次都是磁通量變化量與時間的比值ΔΦ/Δt大,電動勢E就大.這樣,就把更簡潔、更本質的比值引出來,實現了“透過現象看本質”的物理追求.(2) 以“類比”方法架設橋梁,從比值過渡到變化率.啟發回憶:比值ΔΦ/Δt這種形式是不是似曾相識?……與加速度a=Δv/Δt相似,它表示速度變化快慢,也稱速度變化率.類似地,可否用比值ΔΦ/Δt表示磁通量變化快慢,也稱磁通量變化率?如此,借助“類比”這座橋梁,從已知Δv/Δt過渡到未知ΔΦ/Δt,水到渠成地搭建起“磁通量與時間的比值→磁通量變化快慢→磁通量變化率”邏輯線路.顯然,這樣應用“簡潔”思想和“類比”方法,站位更高,思路更開闊,思維更順暢,更具有思維訓練價值.學生既學到知識又學會方法,對知識的得出過程和結果心服口服.

2.2 控制變量法應用失當,影響學生物理素養構建

從結果(現象或數據)到結論是一個“主觀”的分析加工過程,結論的合理性取決于加工者的預設觀點、是否正確應用方法等.那么,探究“E與ΔΦ、Δt的關系”該用什么方法?在實驗操作和數據分析加工時是否正確應用了方法?

案例2.教師讓學生用傳統器材做分組實驗,定性探究感應電動勢E與磁通量變化量ΔΦ、時間Δt的關系.具體做法:線圈連接電流計,磁鐵穿過線圈時電流計指針偏轉,用指針偏轉大小反映電動勢大小.

第1個實驗:同一磁鐵從同一高度下落,穿過1個線圈.磁鐵第1次自由釋放,第2次慢慢滑落.兩次穿過線圈的ΔΦ相同,但Δt不同.

學生匯報:自由釋放時電流計讀數為30,慢慢滑落時讀數為10,結論是快速穿過時電動勢大.

教師總結:也就是ΔΦ相同,Δt短,E就大,說明E與ΔΦ無直接聯系.

第2個實驗:不同磁鐵從同一高度自由釋放,穿過同一線圈.兩次穿過線圈的Δt相同,但ΔΦ不同.

學生匯報:磁鐵B穿過時讀數為26,磁鐵A穿過時讀數為10,結論是強磁鐵穿過時電動勢大.

教師總結:也就是Δt相同,ΔΦ大,E就大,說明E與Δt無直接聯系.

……

評析及改進.“E與ΔΦ、Δt的關系”屬于多因素問題,應用控制變量法進行探究.可以看出,學生的操作步驟是符合控制變量法的,所得結果也是合理的,但教師所得結論呢?不妨先看看,第1次實驗結果是“ΔΦ相同,Δt短,E就大”,根據控制變量法的規則,由這個結果只能得出結論“E與Δt有關”,而無法得出結論“E與ΔΦ無關”.類似地,第2次實驗結果“Δt相同,ΔΦ大,E就大”,只能得出結論“E與ΔΦ有關”,而無法得出結論“E與Δt無關”.由此看出,教師得出的結論“E與ΔΦ、Δt無直接關系(無關)”是錯誤的.

控制變量法在中學物理教學中應用頻率很高,似乎也不難,按理教師不該出錯.但實際上這種錯誤不是個案,類似這樣良莠不齊的方法應用仍在繼續誤導學生,毫無疑問會影響學生物理素養的構建、提升.究其原因是教師系統學習了物理知識,一般不容易在知識上出錯,但對物理思想方法的學習遠談不上系統,因此稍微不慎就會出現錯誤或爭議.

2.3 關注學生認知不夠,缺乏精心預設和引導

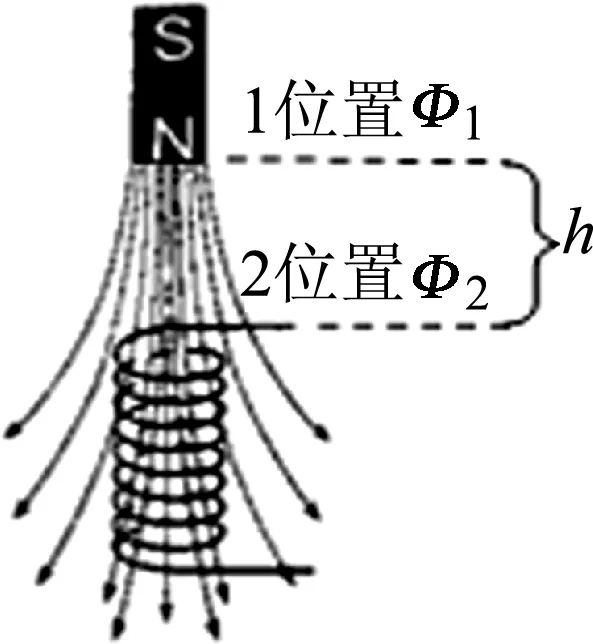

圖1

定量探究“E與ΔΦ/Δt的關系”的難點之一是ΔΦ/Δt的測算,解決辦法是把ΔΦ/Δt分解成ΔΦ、Δt,然后分別測算ΔΦ或/和Δt.可用的具體方法分別有:① 控制ΔΦ,改變Δt,測算Δt;② 控制Δt,改變ΔΦ,測算ΔΦ;③ 綜合①和②兩個方法,ΔΦ、Δt都要測算;④ ΔΦ和Δt都不控制,ΔΦ、Δt都要測算等.前3個是半定量,最后一個是全定量,難度最大.如何引導學生針對既有器材設計合適的方法?方法確定后,又如何測算ΔΦ或/和Δt的大小?

教師接著提問:磁通量Φ跟磁感應強度B有關,需要精密儀器才能準確測量.而這個過程需要兩個變量,能否控制一個變量,只改變另一個變量?學生沉默……

教師自問自答:好.那這樣的話,控制哪個量?一個學生回答:控制Φ不變.教師追問:怎么做到控制ΔΦ?學生思索……

評析.由于教師對學生認知關注不夠,由此疏于問題梯度和語言表述的精心預設,才會出現教師預料不到的兩個問題:一是學生啟而不發,沉默以對;二是學生錯答為Φ,教師則把Φ篡改為ΔΦ.

對于第1個問題,教師的本意是: ① 目標是要比較多次ΔΦ、Δt的比值,② 但現實是ΔΦ難測,既然ΔΦ難測,那就不測ΔΦ,保持ΔΦ不變,只改變Δt.這個思路無可厚非,但教師沒有表達清楚其本意,發出的信息含混模糊.首先,教師表述“磁通量Φ跟磁感應強度B有關,需要精密儀器才能準確測量”,其本意是現有條件下Φ、B兩個變量難測,導致ΔΦ難測,但教師沒有明確表達ΔΦ難測,造成信息含混模糊.接著,教師表述“這個過程需要兩個變量,能不能控制一個變量,只改變另一個變量”,這“兩個變量”究竟是ΔΦ、Δt還是Φ、B?教師也沒有明確表達,造成信息含混模糊,導致學生難以馬上判斷,故出現沉默.教師只好自問自答,接著追問“控制哪個量”,A學生可能受信息含混模糊的影響,把“兩個變量”理解成Φ、B,以至錯誤回答“控制Φ不變”,當然這不是教師的預設(本意),但教師顯然缺乏心理準備,因此把“Φ”下意識篡改為預設的“ΔΦ”.本來,這不是一件復雜的事情,但由于教師語序的先后顛倒,先②后,而且信息含混模糊,導致學生難以領會其本意,造成不必要的思維負擔,以至先沉默、后回答錯誤.

設想.理清邏輯,調整語序,明確信息.具體做法:①我們需要比較多次ΔΦ、Δt的比值,而②ΔΦ難測,怎么辦?……能否在兩個變量ΔΦ、Δt中,控制一個變量,只改變另一個變量?……控制哪個量方便?這樣的表述邏輯清晰,層次分明,信息準確,減輕了學生不必要的思維負擔……

盡管以上都是細節問題,但“細節決定成功”,只有“抓實、抓牢、抓深、抓細”,想學生所想,換位思考,并據此精心預設,否則生硬、突兀,學生思維沒有激活、參與,再好的設計理念和思路也會打折扣,實踐已經反復證明了這點.

2.4 測量器材有創新性,但思想方法顯化不夠

定量探究“E與ΔΦ/Δt的關系”的難點之二是E的測量.在磁通量變化過程中,線圈的E、ΔΦ/Δt都是變化的,究竟測或算哪個E值、ΔΦ/Δt值?用什么儀器測?用什么方法算?

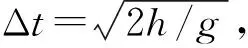

圖2

案例4.教師丙把改造過的模擬示波器連接圖1的線圈,用來測電動勢E.示波器的改造如圖2所示:按比例給屏幕刻度標上數值,把屏幕顯示調節為一個亮點,亮點對應的示數即為E大小.

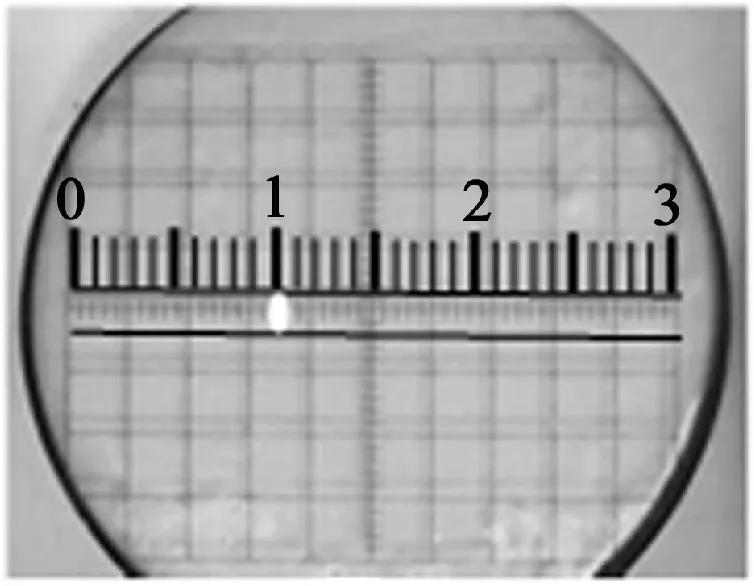

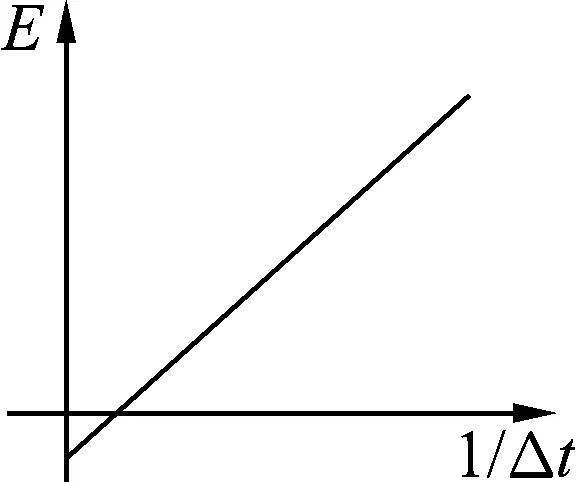

圖3

把數據輸入excel表格,生成如圖3所示的E-1/Δt直線.直線接近坐標原點,在誤差范圍內,可認為E與ΔΦ/Δt成正比.

評析及改進.為了測量E值,教師丙創造性改造傳統示波器,雖然沒有傳感器便捷、準確,而且方案設計、誤差分析等也比較麻煩,但這些麻煩事為學生綜合應用知識和方法提供了契機,具有思維訓練價值,關鍵在于教師能否充分利用.

不僅教師丙,其他教師也一樣,不管用什么儀器,都是測量E的最大值,然后只研究E最大值與ΔΦ/Δt最大值的特殊關系,而不是研究兩者的一般關系,這樣的“以點帶面”有說服力嗎?其實這個問題蘊含著思想方法的教育價值,但基本沒有教師給予說明,甚至可能沒有意識到這個問題,失去了一次思想方法顯化教育的重要契機.在這個實驗中,磁鐵下落時,線圈內ΔΦ/Δt在變化、產生的E在變化,眼睛只能勉強捕捉到E的最大值,但無法捕捉到E的其他瞬時值與對應的ΔΦ/Δt,因此無法研究所有時刻的E與ΔΦ/Δt的關系.那么,不能研究所有點,能否研究特殊點?然后類推到一般點?……哪點特殊?既然能捕捉E最大值,那就研究E最大值與對應ΔΦ/Δt最大值的關系……這樣的處理用到了不完全歸納、類推等方法,可以把復雜問題簡單化,化難為易,從簡單、容易的地方(最大值)著手,體現了“方法簡潔美”的物理思想.當然,這種“窺管見豹”似的類推有風險,但在現實條件下,沒有找到更優的可行方案,不得不這樣做.如果學生質疑結論的普遍性,那可以因勢利導:假如我們是人類首次研究這個問題,這個結論仍然是初步的、假設的、暫時的,還有待進一步驗證,可能被證實、也可能被修改補充、也可能被推翻…人類就是在不斷地探求、優化方法的過程中,把科學不斷推向前進.到這里不妨刺激一下學生:老師暫時找不到更好辦法,但相信“長江后浪推前浪”,這個難題就交給大家課后思考了,看誰能找到更好辦法?即使學生想不出,但為學生開一扇門窗,留個懸念、念想總比禁錮思維好,意味著科學永遠在路上……很顯然,這樣的改進設計更具有思想、思維和方法的訓練價值.

3 討論

對于“法拉第電磁感應定律”這節課,教材沒有采用實驗探究,主要困難是缺乏成熟可靠的器材,但一些逆行者迎難而上,想方設法讓學生探究.教師的這種做法本身就是一種探究行為,體現了可貴的創新精神.但是,探究意味著試探解決,并不一定完全解決,留下一些問題或出現新問題并不意外.應該說,這些教師基本解決了器材問題,其暴露的問題多數與器材沒有多少關系,主要是教師對學生認知研究還不夠,或對物理思想方法挖掘還不夠,甚至方法良莠不齊、錯誤應用,以至缺乏有效合理的方法引導,學生思維參與效度低,囫圇吞棗甚至習得錯誤,毫無疑問會影響物理素養的構建、提升.其實這些問題并不是實驗探究課、非常態課所獨有的,在其他課上更加多見、嚴重.原因至少有兩方面:(1) 不重視思想方法.受應試的壓力,教師一方面抱怨“器材和時間不夠”,難開展探究課,另一方面即使在非探究課上,也是盡量壓縮知識得出過程,草草得出知識,思想方法被視為可有可無而擠掉,以便騰出時間大量練題鞏固知識,可見“器材和時間不夠”不過是一個“合理”幌子.(2) 缺乏思想方法.教師系統學習了物理知識,但缺乏系統學習物理思想方法,確實難以充分或正確挖掘知識形成過程所蘊含的思想方法,“自身不硬”何以“打鐵”?高中物理課程標準明確把物理思維列為物理素養,可見教師自身對物理思想、思維和方法的掌握是多么重要、緊迫,在學習中應用、在應用中反思是解決問題的途徑之一.