館藏蘇區時期長汀公營工業系列文物賞析

李鴻

摘 要:文章通過賞析福建省長汀縣博物館館藏蘇區時期長汀公營企業使用的物件,了解當年長汀公營工業發展的情況,佐證長汀在蘇區時期為支援革命、保障軍需民用、大力發展經濟建設方面做出的重大貢獻。

關鍵詞:蘇區時期;長汀;公營工業

“革命戰爭是當前的中心任務,經濟建設事業是為著它的,是環繞著它的,是服從于它的。”①興辦公營工業的主要目的就是為了保證大規模革命戰爭的供應需求,通過根據地工業發展,保證革命戰爭的物資需求,同時解決人民日常生活所需。

長汀地處閩贛交通樞紐,經濟繁榮。汀江航運的開通,促進了商業貿易,長汀成了福建西部規模最大、人口最多、商業和手工業最為發達的一個城市。為保障軍需民用,長汀在黨的領導下,利用原有工業基礎,組織個體,因地制宜,逐漸建立和發展公營工業。

1 第二次國內革命戰爭時期紅軍印刷廠的石印機

圖1中的這臺手搖式石印機主體架構材料為鐵,再配以石、木等材質組合而成。石印機上端橫梁處嵌著銅質橢圓形標牌,寫有“上海 商務印書館有限公司制造”字樣,另一面鑄有“NO.427”字樣。石印機中端石印平臺,由方形木條、石印石(已斷裂)、鐵皮組成,可前后移動、升降。下端為四條堅固的石印機腿。

這件文物是由毛家后人于1973年捐贈給福建省長汀縣博物館收藏,它在革命的不同時期印刷了大量的革命宣傳品,見證了黨的紅色印刷事業的發展壯大。

1921年,毛家在長汀縣城開設毛銘新印刷所,引進石印、鉛印技術和設備,掌握了先進的五彩印刷技術,使印刷所成了瑞金、上杭、武平等十多個縣中設施設備較為先進齊全的一個印刷所。

紅軍印刷所是在毛銘新印刷所的基礎上建立的。

早在1926年“五卅慘案”一周年之際,印刷所就印刷了影響力極大的《五卅的流血》《汀州學生聯合會對五卅慘案一周年紀念宣言》。1927年,“八一”南昌起義部隊途經長汀,時任起義軍革命委員會委員、秘書廳長的吳玉章專程來到毛銘新印刷所了解印刷業的相關情況,并看望在印刷所工作的老戰友毛鐘鳴,向他講明印刷所對革命的重要性,讓他要克服困難,想方設法把印刷所辦下去,以應將來革命的需要。1929年,紅四軍首次入閩時,為宣傳黨的綱領、政策,印刷所又印刷了《六大決議案》《十大政綱》《紅四軍司令部布告》《告商人及知識分子書》《告綠林兄弟書》等。同年7月,印刷了軍報《浪花》。1931年11月,在中華工農兵蘇維埃第一次代表大會召開之際,毛銘新印刷所人員趕往瑞金,為大會印刷了大量的文件和大會日刊。不久之后,在長汀組建了紅色印刷廠和閩西列寧書局,毛銘新印刷所負責《紅旗》《青年實話》、地方黨政機關文件、宣傳品、兒童識字本和馬克思、列寧像及紅軍軍用地圖等印刷工作。1933年冬,為了方便開展工作,印刷所從長汀縣城遷至古城與瑞金交界的井頭村,1934年3月,又遷往江西瑞金下壩子村,毛家人將印刷所的所有設施設備全部捐獻給少共中央,之后印刷所改名為《青年實話》印刷所,長征前并入中央政府印刷所。根據組織安排,毛鐘鳴留在長汀縣城,以毛銘新印刷所作為掩護,從事公開或隱蔽的工作。新中國成立后,長汀毛銘新印刷所進行公私合營,改名為長汀印刷廠。

毛澤東曾稱贊印刷所是“制造精神炮彈的兵工廠”,而這臺珍藏在博物館里的石印機就是制造精神炮彈的機器。

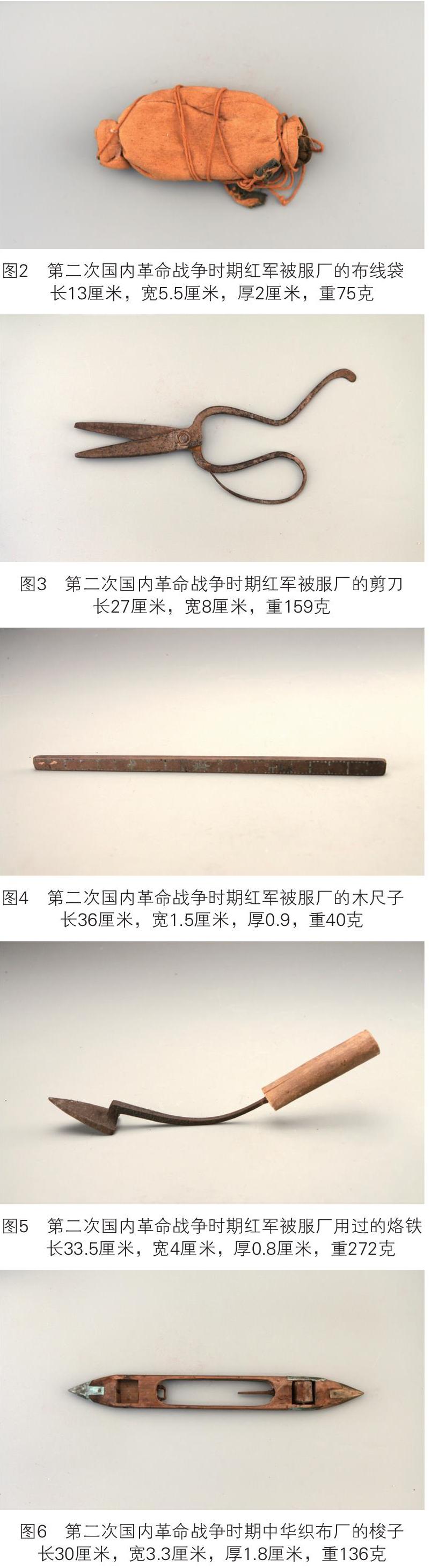

2 第二次國內革命戰爭時期紅軍被服廠的工具

圖2~圖5是一組紅軍被服廠使用的工具,分別為布線袋、剪刀、尺子和烙鐵。1929年3月,紅軍首次入閩前,駐扎在長汀的國民黨福建省防軍第二混成旅旅長郭鳳鳴有一家私人被服廠,專門負責給郭鳳鳴的軍隊制作軍裝,工人設備齊全、先進。紅軍首次入閩后,繳獲了這家被服廠,并在此基礎上建立了紅軍被服廠。

紅軍被服廠成立后,組織了工會,改變了工人們的上班制度,原先工人們要連續工作12個小時,現在實行兩班制,每班工作8小時,不但保障了工人的權益,還減輕了工作的強度,大家都興高采烈地為紅軍服務。紅軍首次入閩時,全廠60多個工人,10多臺日本的新式縫紉機,開足馬力,連續趕工,為紅軍趕制了4000套的軍服,這時的紅軍第一次有了統一的正規軍裝,灰藍色的軍服整齊精神,軍容煥然一新。

紅軍被服廠后來歸屬紅軍供給部管轄,成為中央被服廠的第二分廠,工人也發展到300多人,分別設有裁剪、車工、產品檢驗、手工等幾個車間,工廠主要為部隊生產所需的軍衣、軍帽、綁腿、干糧袋、子彈袋、被子等。

3 第二次國內革命戰爭時期中華織布廠的梭子

1930年,聯合組織了長汀縣城的九家個體紡織廠,成立中華織布廠。圖6是工廠當年使用的梭子。織布廠有工人300余人,手搖紡紗機、織布機共100多臺,既可生產柳條布、格子布、雪花布、白布、灰斜布、蚊帳布等,又可生產部隊急需的醫療紗布,生產的產品不但供應軍需還供應民用。1931年9月,織布廠遷往瑞金城西門外肖家祠,由紅軍干部張昭明任廠長,這時的工人有400多人,每月可產布匹和醫療紗布等18000多匹,保障了老百姓和部隊的需求。

4 第二次國內革命戰爭時期紅軍斗笠廠的鐵竹刀

長汀山區多竹,春季多雨,斗笠是老百姓家中的常用物品,斗笠制作在長汀非常普遍。傳統斗笠的制作工序由破篾、編制、刷油組成,圖7中的這種鐵竹刀是制作斗笠時破篾使用的,工人們人手一把。

為提供部隊所需的斗笠,紅軍軍需處在長汀設有斗笠收購站。1931年冬,為了更好地保障部隊需求,決定在原斗笠收購站的基礎上,組織汀州個體斗笠工人,成立了紅軍斗笠廠。紅軍后勤部派周信彬擔任廠長,全廠有工人108人,干部3人,每月可生產斗笠6000頂左右。工廠按照計件領取工資,熟練工人一個月最高可拿15元以上工資,普通的也有9~12元。

斗笠是每個紅軍戰士的重要裝備之一,因此毛澤東同志十分關心斗笠廠的發展。1932年冬,他來到工廠視察,和工人們交流談心,講做斗笠的重大意義,并根據實際使用情況,提出了“平頂、平沿”的斗笠式樣改良意見,同時讓工廠為支持革命戰爭,多想辦法提高斗笠的產量,工人們滿懷熱情,干勁十足。毛澤東離開后,工人們聚在一起討論著斗笠編織技術,把斗笠款式由尖頂改為平頂,將原先斗笠周圍雙層竹片夾的邊沿,改成了纏圓邊的邊沿,再用篾青緊緊纏縛。笠面里夾著雙怪的油紙,再刷上桐油,印上“工農紅軍”四個字,斗笠變得既輕便又耐用,既結實又好看。改良后的斗笠能遮陽能避雨,休息時可墊坐、可扇風,睡覺時平整的笠頂還可以當枕頭,行軍打仗時背在身上,邊沿也不容易磨破衣服,深受紅軍戰士的喜愛。