教育型展覽的信息傳播策略與觀眾反饋之研究

李瑞琦

摘 要:公共教育是博物館的重要職能。廣東省博物館“解密中國傳統山水畫”展覽以普及藝術教育為視角,采取精簡說明信息、啟發性語言、多維度展示的信息傳播策略,為觀眾打造一個教育型書畫展覽。從問卷調查的觀眾反饋結果來看,教育型展覽的信息傳播應注意適當取舍展覽信息,電子媒體與紙質媒體相互配合,采用多種方式激發觀眾的好奇心,使展覽內容更能為普通觀眾所接受。

關鍵詞:教育型展覽;信息傳播;觀眾反饋

2007年第21屆國際博物館協會代表大會首次將教育作為博物館第一功能進行闡述,代表了現代博物館從“收藏中心”向“公眾中心”過渡的歷史轉變。①作為博物館主體業務的展覽工作,其內容設計、陳列展示、推廣活動等方面都要更加重視博物館公共教育功能的實現。在藏品與觀眾之間,如何通過展覽做好公共教育,向觀眾有效地傳達藏品信息與價值,成為博物館工作中的重要環節。

廣東省博物館在2017年籌備“解密中國傳統山水畫”展覽(以下簡稱“解密展”)之初,將目標觀眾群體定為缺乏中國傳統山水畫知識或欣賞能力的人群,以教育型展覽的方式,從普及書畫藝術的角度切入,引導觀眾在觀展過程中走近中國傳統山水畫。

1 “解密展”的信息傳播策略

在書畫展廳中,許多觀眾面對中國傳統繪畫都會發出“太漂亮了”“不可思議”的贊嘆,但實際上也存在“看不懂”“無法靠近”的困惑。為了減少觀眾的這種困惑感,“解密展”對展覽信息的傳播策略進行了新的嘗試,以期縮短中國傳統繪畫與普通觀眾間的距離。

1.1 以知識點為單元,精簡說明信息

展品的說明文本是觀眾與展品之間的重要橋梁,也是策展人向觀眾傳播展覽信息的主要方式。然而目前博物館的展品說明存在信息過于簡單或過于密集、語言枯燥、描述平鋪直敘等問題,總體呈現出程式化、缺乏新意的不足。②作為教育型展覽,“解密展”把專業性強的文本放入微信導覽后臺,每件展品的說明牌上僅留下與所在篇章相關的知識點,以針對性介紹代替全面說明,以精簡直接的語言代替詳盡完整的表達,使觀眾在首次查看說明牌的幾秒鐘時間里能迅速抓住最重要的信息。

此外,“解密展”的展覽大綱按照由淺入深進行內容組織。面對不了解傳統山水畫的觀眾,“解密展”第一至第四部分從山水畫的起源、技法、構圖、美學、用途切入,逐一以實例解釋,降低觀眾參觀初期的抗拒感。展覽第五部分則以歷史為主線,展示從魏晉南北朝至清代山水畫的流派與演變,向觀眾傳遞山水畫欣賞必備的歷史背景,同時鼓勵觀眾運用前四章的基本知識欣賞各派代表的作品。

1.2 使用啟發性語言,結合圖示說明

在卡片式說明牌的方寸之間,如何提高說明文本的可讀性,同時解決信息量超載與觀眾閱讀困難的問題,是展覽信息傳播中無法繞開的問題。傳統的說明牌語言具有說明文的特征,專業詞匯的表述也偏離了普通觀眾的知識范疇。為了更好地服務于目標觀眾群體,“解密展”的部分說明牌采取主題引導或提問引導的方式撰寫,目的在于利用輕松簡單的語言文字吸引觀眾的注意力,提升觀眾在閱讀文本時的參與感,也讓觀眾了解作品故事或歷史現象。例如,“第四章 山水之用”中,為了引出道濟的《溪橋策杖圖軸》具有祝壽之用,說明牌以現代語言進行提問“古人都流行送什么生日禮物?”;在介紹程嘉燧的《赤壁夜游圖扇頁》具有懷念之用時,用“為什么那么多人喜歡畫赤壁?”來引出歷代畫家對《赤壁圖》鐘愛有加背后的人文情懷。

同時,“解密展”在說明牌中對山水畫原作品的局部進行截圖說明,用圖示直觀說明相關知識。例如,以黃鼎的《春江漁父圖卷》闡釋中西方繪畫散點透視與焦點透視的區別時,采用結構分析式說明(圖1),縮小版的全圖既彌補了畫作因展柜空間限制而不能全部展開的遺憾,更能讓觀眾從總體上把握畫作散點透視的視覺特點。

1.3 多維度展示,增加觀展刺激點

在燈光較為昏暗的展廳內,密集的展品和大量的新知識會讓從未接觸過山水畫的觀眾感到視覺疲勞,“解密展”通過增加畫法對比圖表、錄制繪畫示范視頻、探索互動、塑造沙盤模型等刺激點,提高觀眾在觀展過程中的興趣。這些裝置分散在展廳內,是觀眾觀展節奏的調節,使教育型展覽不再一味地輸出知識,而是通過對比、思考引導觀眾產生好奇心和學習驅動力,自覺地完成獲取知識的過程。

1.3.1 制作對比圖表

從認知心理來看,新知識若能與已知的知識產生聯系,更容易被人們接受和記住。“解密展”在介紹山水畫的皴法時,便通過對比圖表,把基本皴法的古畫圖與對應實物圖進行對比。例如,把荷葉圖與荷葉皴對比(圖2),配以文字描述,以此反映皴法來源于生活又用于表現山水的現象。

1.3.2 繪畫示范視頻

“解密展”的目標觀眾群體缺乏對山水畫的基本認識,展覽制作了山水繪畫的示范視頻,分別就潑墨、破墨、積墨、焦墨、宿墨法和金碧山水畫出小幅示范作品。此外,視頻中也展示了《枯木竹石圖》經過勾、皴、點、染等技法逐步繪就的過程。視頻放置于展廳第二部分中間,方便觀眾在了解基本技法之后,通過視頻對繪畫技法、落筆、作畫過程有一個完整的認識,也為后面展覽內容的展開做好鋪墊。示范視頻是抽象文字的具象化展示,是對繪畫基本技法的進一步解釋,有助于解決觀眾在前期觀展中產生的疑問,延續觀眾觀展的興趣。

1.3.3 探索互動區

探索互動區是讓觀眾能夠在被動接受展覽信息的過程中,以動手探索的方式了解紙張結構。解密展在展廳中間設置了放大鏡互動臺,讓觀眾對比紙張、未上礬的絹與上過礬的絹三者的細微結構,更深入地了解山水畫主要載體材質,有助于觀眾從心理上融入展覽的環境之中,營造一種親切的展覽氛圍。

1.3.4 塑造沙盤模型

“解密展”的第五部分“山水之脈”通過視頻與作品結合的方式,向觀眾展示中國傳統山水畫從魏晉南北朝至清代的發展流傳。其中包括天津博物館的明代仇英《桃源仙境圖軸》,該畫畫面色彩艷麗、人物形態生動、構圖結構較為典型。為了使非專業觀眾更容易理解平面二維畫面中的傳統山水,“解密展”用塑造沙盤模型的三維方式,向觀眾還原桃園仙境的空間關系。雖然沙盤中的人、樹、石、山、云等事物的還原只是現代人的一種理解,但立體的沙盤造型無疑有利于觀眾了解山水畫面中的層級關系和表現手法,激發其對山水空間的想象。

2 不同傳播策略的觀眾反饋分析

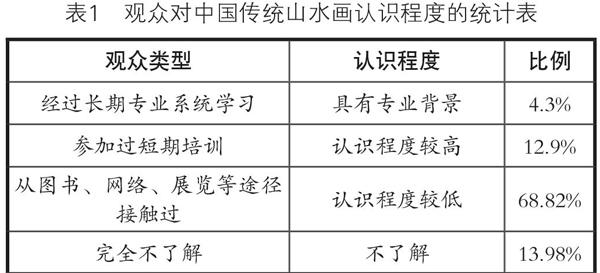

“解密展”在展覽期間選取參加展覽活動的93位觀眾進行調查,其中26—35歲的觀眾占35.48%,本科學歷占44.09%,有68.82%的觀眾曾從書本、網絡、展覽等途徑獲取到與中國山水畫的相關知識,有13.98%的觀眾對這些知識完全不了解,12.9%的觀眾接受過短期的培訓,只有4.3%的觀眾經過長期專業系統的學習(表1)。可見,接受調查的觀眾對中國傳統山水畫有一定的興趣,但普遍了解程度不深,是“解密展”的目標觀眾群體。

2.1 關于說明文本的反饋

“解密展”的說明牌使用說明性、啟發性兩種語言風格,59.14%的觀眾表示很滿意,35.48%的觀眾表示滿意,5.38%的觀眾表示一般。總的來看,觀眾對簡明的文本風格滿意度較高,認為說明文本不會形成較重的閱讀負擔。

“解密展”把專業程度較高的鑒賞說明放于微信導覽之中,但有41.94%的觀眾并沒有留意到微信導覽的提示。由此可見,微信導覽的傳播功能容易被忽視,究其原因有兩個:一是說明牌的信息基本已滿足普通觀眾的觀展需求;二是微信導覽使用指引不夠清晰,有觀眾反映不了解微信導覽編號的作用、微信導覽使用操作較為復雜。

相較于電子形式傳播信息,傳統的紙質宣傳資料受到更多關注,有62.37%的觀眾領取紙質宣傳資料,且大多數觀眾表示對觀展過程有所幫助。從表2可看出,觀眾更傾向從紙質的宣傳資料獲取信息,一方面是因為博物館觀眾長期以來形成的信息獲取習慣,依賴于從紙質資料中獲取信息;另一方面是因為傳統的宣傳資料易獲取性高,且不受手機、導覽器等設備的限制,能為更多觀眾所接受。

2.2 關于非文本策略的反饋

“解密展”通過視頻、互動裝置、沙盤模型等非文本信息傳播途徑,向觀眾傳達中國傳統山水畫的相關知識。非文本的傳播途徑能讓觀眾擺脫文字的束縛,鼓勵觀眾利用視覺、觸覺和思維進行主動性探索的過程。

對于“解密展”制作的繪畫技法示范視頻,有55.91%的觀眾看過該視頻。這部分觀眾以5分為尺度進行評判,對該視頻的知識性評分為4.83分,趣味性達4.37分,可見觀眾對示范視頻較為認可,但也有觀眾認為視頻時間較長、制作形式單一。從展覽現場來看,有不少觀眾(包括學齡兒童)駐足觀看視頻,示范視頻觀賞區是展廳中人流密集的區域。總的來說,示范視頻的傳播策略較為可取,若能精簡視頻或分區域播放則更有利于提高觀眾的感興趣程度。

對于互動裝置,72.04%的觀眾認為該裝置“與展品契合度高,有助于補充相關背景知識”。但由于人流量大,互動設備容易損壞,裝置在展覽后期的互動效果并不理想。因此,教育型的互動需要加強設備的維護和互動所需材料的更換,確保觀眾在互動中能獲得準確有用的信息。

對于“解密展”復原的仇英《桃源仙境圖》沙盤模型,有67.74%的觀眾認為該模型“與展品契合度高,有助于補充相關背景知識”,但也有9.68%的觀眾認為“較枯燥,興趣不大”。

3 對教育型展覽信息傳播的思考

展覽要轉化為公共知識,即要將學術知識通俗化、理性內容感性化、純粹知識趣味化、復雜問題簡單化。①作為教育型展覽,“解密展”的難點在于如何緩解普通觀眾對山水畫的陌生感,把專業的中國傳統書畫知識用通俗、感性、帶有趣味的方式展示給觀眾。經過展覽實踐和收集觀眾的反饋,“解密展”在展覽信息傳播上積累了一定的經驗,也存在待改善之處。

3.1 適當取舍展覽信息,避免信息超載

從書畫研究的角度來看,一幅書畫作品包含了豐富的知識信息,傳統書畫展覽習慣將畫家、流派、畫作風格特點詳細地呈現給觀眾。然而對于普通觀眾而言,復雜的知識內容卻成了書畫展“冷門”的原因之一。②“解密展”的前三個部分舍棄了詳細的說明文字,只呈現對應的知識點,突出信息重點,有效減輕觀眾觀展的負擔。這種看似“浪費”書畫資源的操作,實際上滿足了目標觀眾群體在觀展過程中的基本需求。

3.2 注重電子媒體與紙質媒體的相互配合

“解密展”的信息傳播中,利用微信、視頻等電子信息渠道進行傳播,有利于增加圖片、視頻等非文字材料,豐富展覽信息的內容,同時也有利于延伸博物館信息傳播的范圍。然而,“解密展”的微信導覽平臺使用的是編號導覽系統,與掃描二維碼直接獲取的方式不同,觀眾要獲取最終的信息必須提前關注博物館微信公眾號,打開導覽頁面,再輸入編碼。相較之下,觀眾使用電子媒體的門檻提高,獲取信息的步驟增多,降低了觀眾獲取信息的便捷度。而長久以來,博物館利用宣傳單頁、海報等紙質媒體進行信息傳播,培養了觀眾在博物館內獲取紙質信息資源的習慣。尤其對于不習慣使用手機的老年觀眾來說,紙質媒體的信息傳播效果更為有效。因此,新時代博物館展覽進行信息傳播的過程中,不僅要注重電子媒體的選擇,同時也不能忽視紙質媒體的重要作用,在使用中相互配合,從而兼顧具有不同信息獲取行為的觀眾群體需求。

3.3 激發觀眾觀展的好奇心

據研究,觀眾平均看展時間不超過20分鐘。①如何在這20分鐘內激發觀眾觀展的好奇心,是信息傳播的關鍵所在。“解密展”采取簡化說明文本、多維度傳播信息的策略,以期在觀眾注意力集中的短時間內傳遞有效的信息。從觀眾反饋效果來看,上述策略在一定程度上滿足了“解密展”目標觀眾的觀展需求。然而,展覽信息傳播策略的實施細節仍有待進一步改進,如提問式說明不宜過于密集,避免觀展疲勞;視頻時間不宜過長,一般3~5分鐘較為合適等。

4 結語

博物館的信息傳播應該是一個循環的過程,展品信息通過展覽向觀眾傳遞,而觀眾的效果反饋也應作用于提升博物館的策展水平。“解密展”僅是一次改變傳統信息傳播策略的初步嘗試。在日后的展覽策劃中,展覽信息的闡釋思路和傳播方式仍需繼續優化,讓教育與娛樂相互促進,滿足博物館觀眾享受休閑、娛樂、學習的多元化需求。