低矮建筑標模風荷載的主動湍流模擬試驗研究

胡尚瑜, 李秋勝, 張 明

(1. 汕頭大學工學院 土木與環境工程系, 廣東 汕頭 515063; 2. 香港城市大學 建筑學及土木工程學系, 香港 999077; 3. 國電環境保護研究院有限公司 國家環境保護大氣物理模擬與污染物控制重點實驗室, 南京 210031)

0 引 言

低矮建筑的風洞試驗通常需要采用大比例尺(大于1∶100)模型。常規風洞限于風洞截面和邊界效應,低頻湍流模擬能力缺失,難以滿足湍流積分尺度相似性。目前,常規風洞可通過增設主動湍流裝置(如振動翼柵[1-2]、振動尖塔陣[3]等)注入低頻脈動能量,對風洞大氣邊界層低頻湍流模擬進行改善,或通過設計陣列多風扇風洞[4-7]等主動風洞,改變來流風速,形成突變流場、定常流場或可模擬較大湍流積分尺度的流場。在常規風洞的基礎上,愛荷華州立大學Haan等[8]通過設計旁路改變氣流流量,產生陣風效應的非平穩或平穩風速流場。佛羅里達國際大學風工程中心結合陣列風扇的主動控制與傳統被動模擬技術研發“風墻”裝置,模擬大縮尺比例流場[9-10],開展了TTU標模1∶6縮尺模型測壓相關試驗研究。美國商業與住宅安全保障中心(IBHS)Brown等[11]利用由105個直徑1.68 m的小風扇多排陣列組成的大型風洞實驗室(工作截面寬44.2 m、高18.3 m、實驗段長度為44.2 m)開展了1∶1全尺寸TTU標模測壓試驗研究,并以實測結果為基準,評估了全尺寸風洞模擬試驗結果的適用性和準確性。西安大略大學Hangan等[12]研制了邊界層和龍卷風混合多功能流場模擬風洞,開展了全尺寸低矮建筑模型風洞試驗研究。

雖然低矮建筑全尺寸或大縮尺比例模型風洞試驗研究[13]可以減小由縮尺模型比例引起的雷諾數效應,但低頻湍流缺失問題更為突出。因此,有必要對湍流積分尺度和低頻湍流對低矮建筑風壓分布規律的影響機制進行研究。本文采用主動與被動湍流相結合的方法,在陣風風洞中模擬不同湍流積分尺度和湍流強度的流場,開展1∶50低矮建筑標準模型測壓試驗研究,比較分析順風向湍流積分尺度與湍流強度對屋面氣流分離再附區域和錐形渦作用下的角部邊緣區域的平均風壓、脈動風壓和峰值負壓產生的影響程度,并以現場實測結果[14-17]為基準,評估陣風風洞模擬低矮建筑標準模型測壓試驗結果的適用性。

1 風洞試驗研究

1.1 陣風風洞簡介

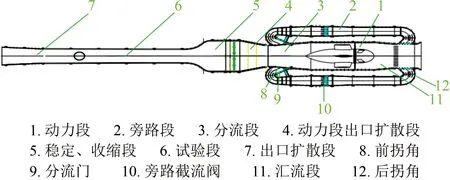

本文風洞試驗在國家環境保護大氣物理與污染控制重點實驗室的陣風風洞中開展。該風洞試驗段工作截面寬2.5 m、高2 m,邊界層長度為20 m,常規最大風速可達50 m/s,主動陣風模擬最大風速為30 m/s。如圖1所示,主動陣風風洞在動力段下游與整流段之間布置了一個旁路段。當分流門關閉時,主動陣風風洞可視作常規、定常流速風洞;當旁路開啟時,主通道氣流被部分分流到旁路,使主通道中的氣流速度發生快速變化,可產生陣風效應,實現陣風因子在1.1~1.6之間的周期波形的陣風,可視作陣風風洞。本次試驗采用常規被動湍流模擬與主動陣風模擬相結合的方式,可實現對大氣邊界層中不同湍流積分尺度流場的模擬。

圖1 主動陣風風洞結構簡圖

1.2 近地風場模擬

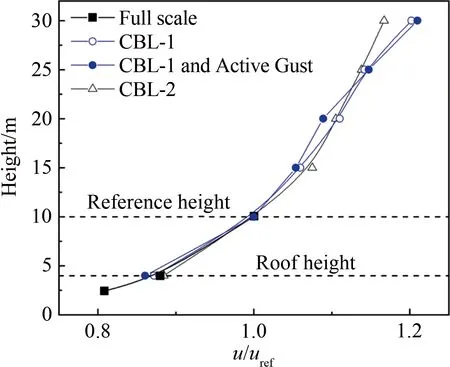

試驗模擬的流場工況分為兩大類:常規邊界層風場和陣風邊界層風場。常規邊界層風場采用尖塔和粗糙元等被動湍流模擬裝置進行模擬生成。相關模擬的常規邊界層風場為CBL-1和CBL-2工況。陣風邊界層風場(CBL-1 and Active Gust)是在常規邊界層風場CBL-1的基礎上,通過旁路主動控制裝置向流場中注入低頻湍流,以達到在不顯著改變流場湍流強度的前提下增大湍流積分尺度的目的。本文平均風速剖面以對應現場實測10 m標準高度的平均風速uref作為參考,對各高度的平均風速進行歸一化。圖2給出了常規邊界層風場(2種工況)、陣風邊界層風場和TTU現場實測風場的平均風速剖面的對比結果。可以看出,3種工況下的風速剖面均與實測風速剖面非常吻合,表明增加低頻湍流分量對來流平均風速剖面影響甚微。

圖2 平均風速剖面

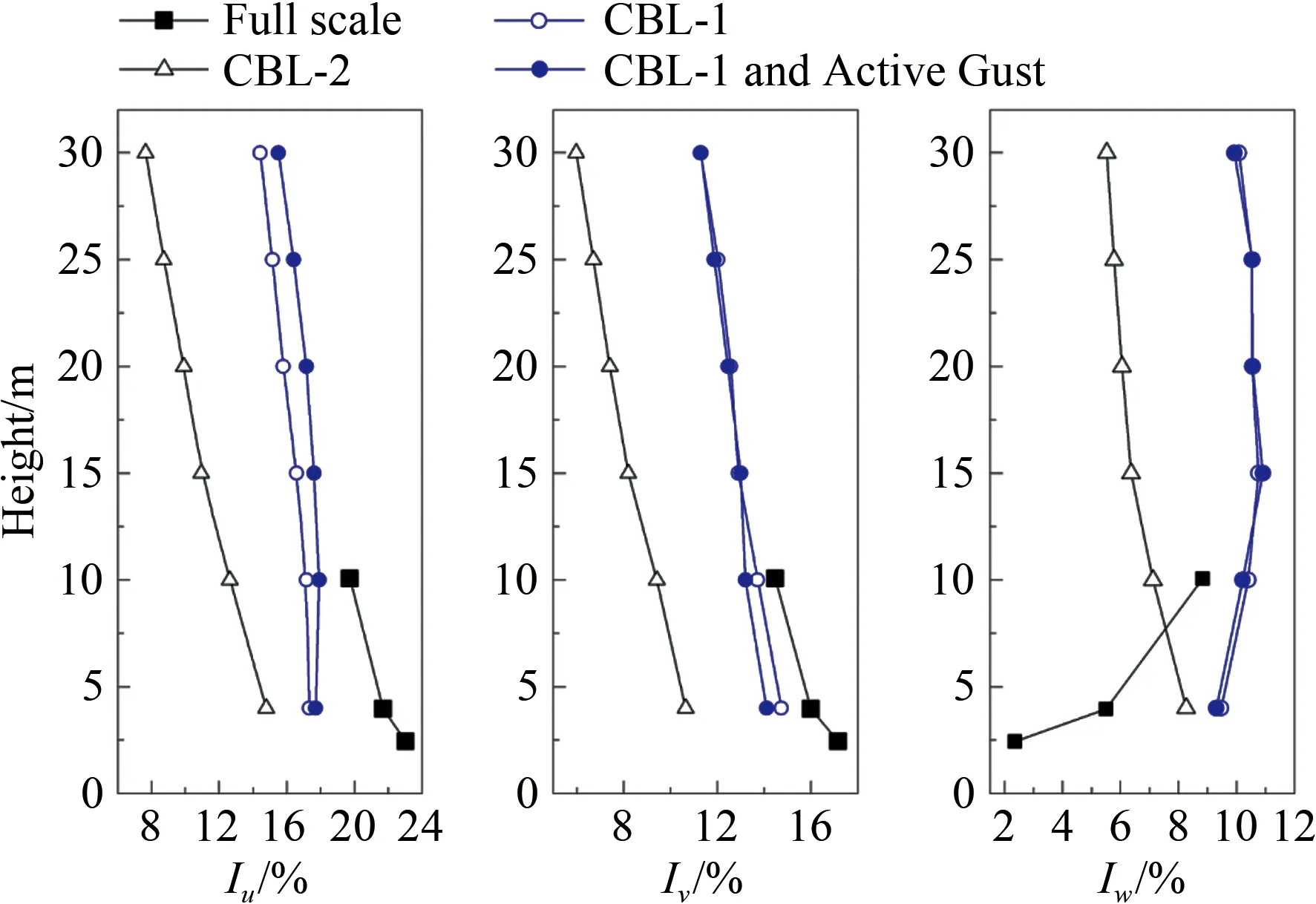

圖3給出了常規邊界層風場、陣風邊界層風場和TTU現場實測風場的順風向、橫風向和豎風向湍流剖面的對比結果。陣風邊界層風場的順風向湍流強度Iu略大于相應的常規邊界層風場的順風向湍流強度;而陣風邊界層風場的橫風向湍流強度Iv和豎風向湍流強度Iw則與常規邊界層風場的結果非常接近。CBL-1和CBL-1 and Active Gust工況下的順風向和橫風向湍流強度略小于現場實測值,豎風向湍流強度大于實測值。

圖3 平均湍流剖面

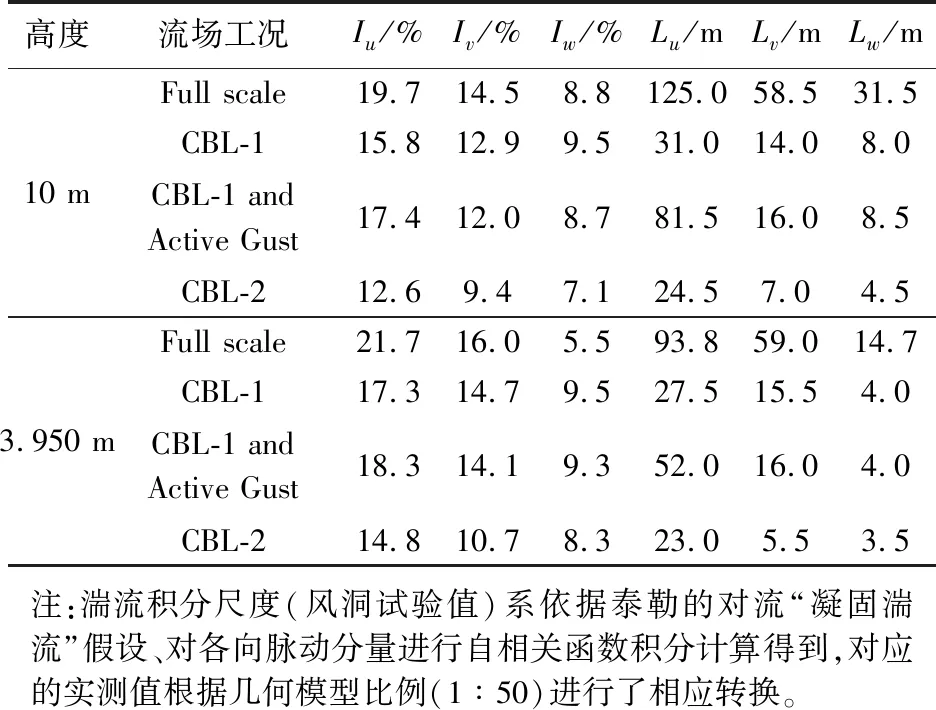

表1列出了10 m參考高度和3.950 m平均屋面高度處(即平坡屋頂高度3.988 m與屋檐高度3.912 m的平均值)各工況的湍流強度、湍流積分尺度模擬統計值。CBL-1工況下,平均屋面高度順風向湍流強度Iu、橫風向湍流強度Iv和豎風向湍流強度Iw的均值分別為17.3%、14.7%和9.5%,Iv/Iu、Iw/Iu分別為0.85、0.55;CBL-2工況下,3個方向的湍流強度均值分別為14.8%、10.7%和8.3%,Iv/Iu、Iw/Iu分別為0.72、0.56;而實測平均屋面高度的Iv/Iu、Iw/Iu分別為0.74、0.25。CBL-1和CBL-2工況下的湍流強度比值Iv/Iu差別顯著。

同時,由表1可知:在10 m參考高度處,CBL-1and Active Gust工況下的順風向湍流積分尺度Lu最大可達81.5 m,約為CBL-1工況(31.0 m)的2.63倍;在3.950 m平均屋面高度處,CBL-1 and Active Gust工況下的Lu最大可達52.0 m,約為CBL-1工況(27.5 m)的1.89倍,順風向湍流積分尺度Lu增加顯著。而常規邊界層風場與陣風邊界層風場的橫風向湍流積分尺度Lv和豎風向湍流積分尺度Lw差別很小,且均與實測結果[17]差距較大。

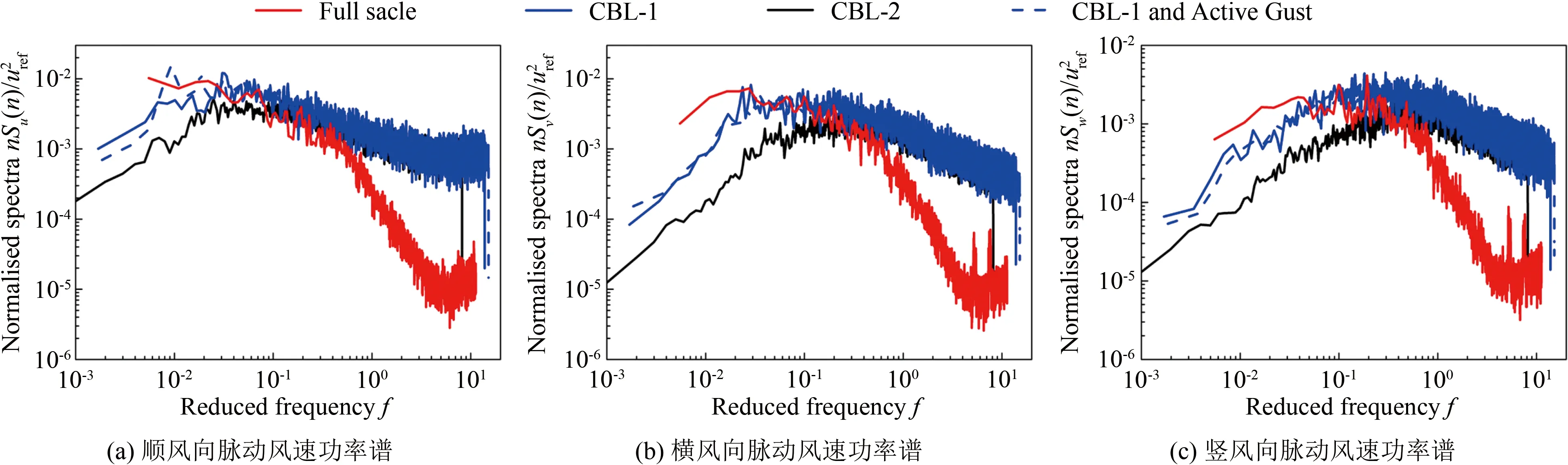

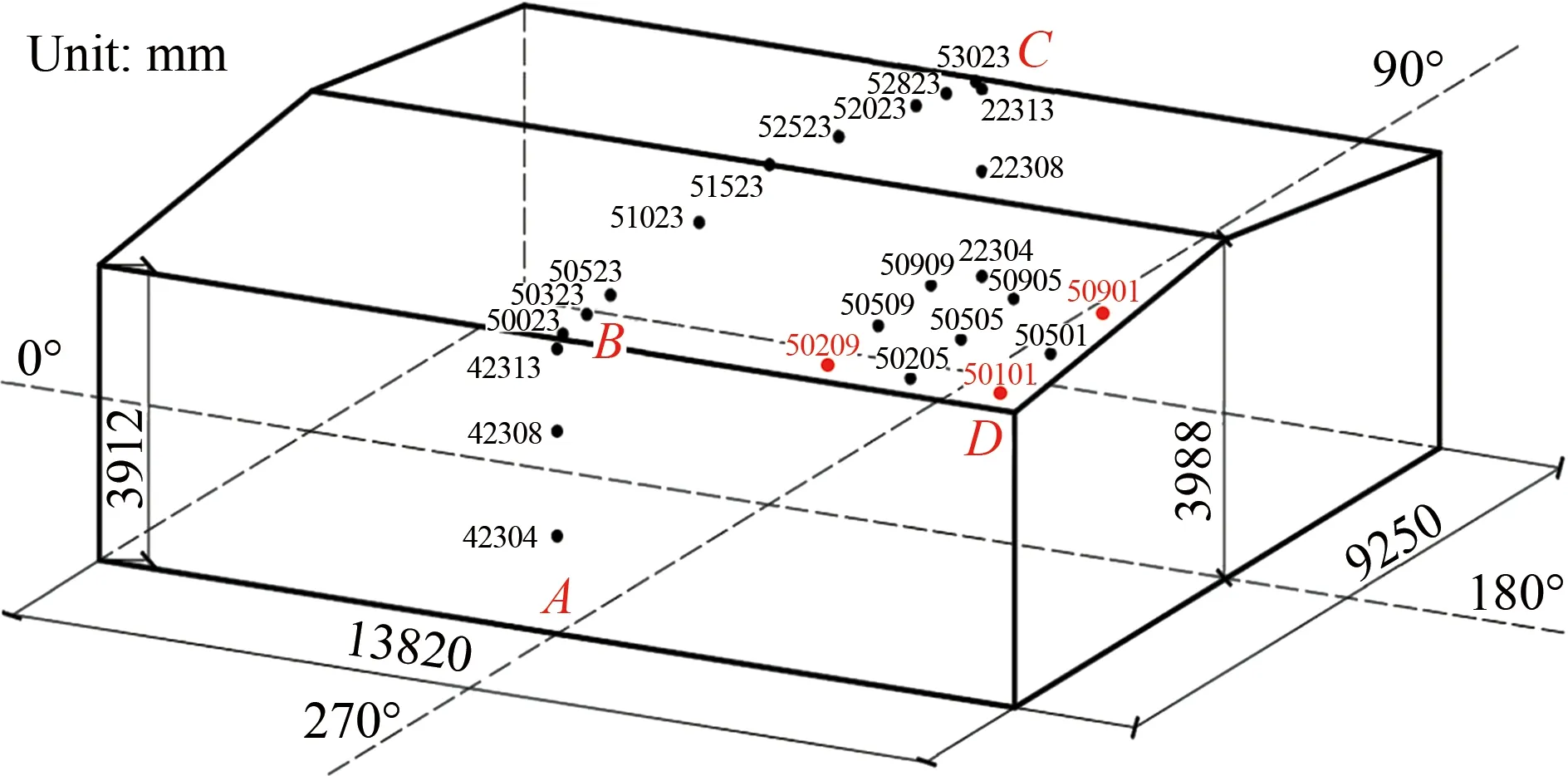

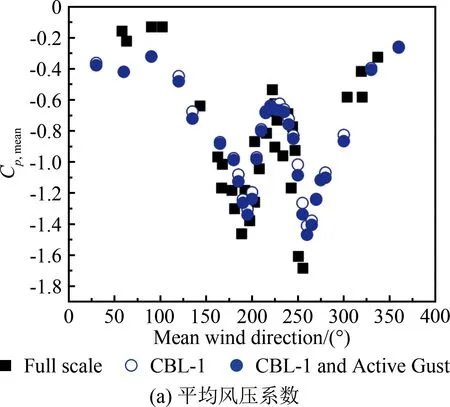

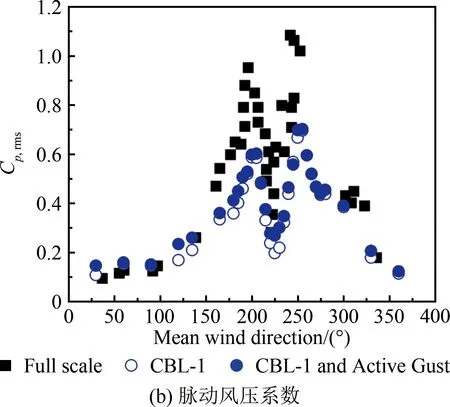

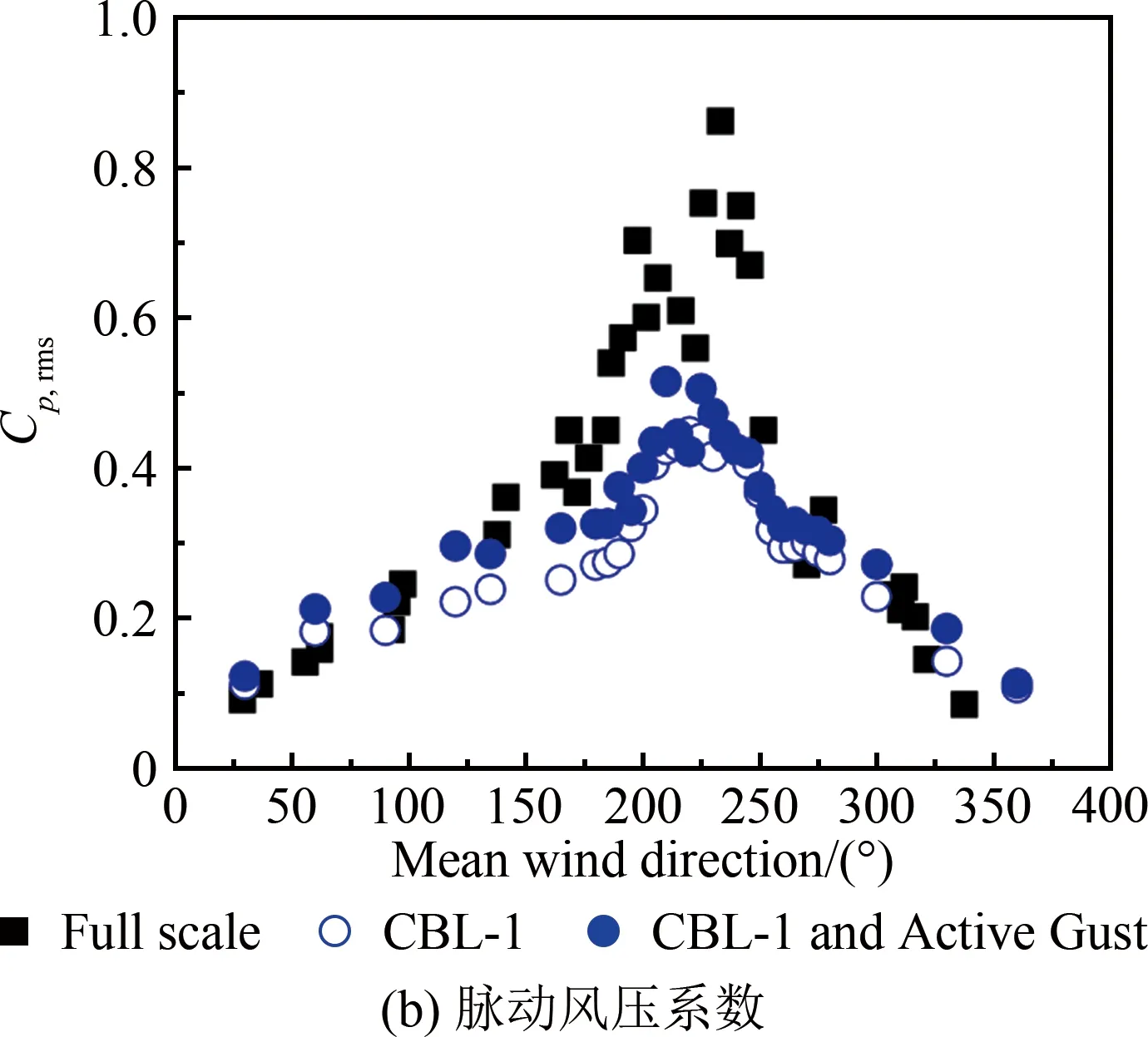

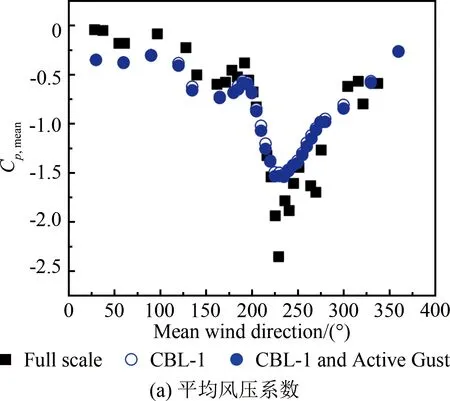

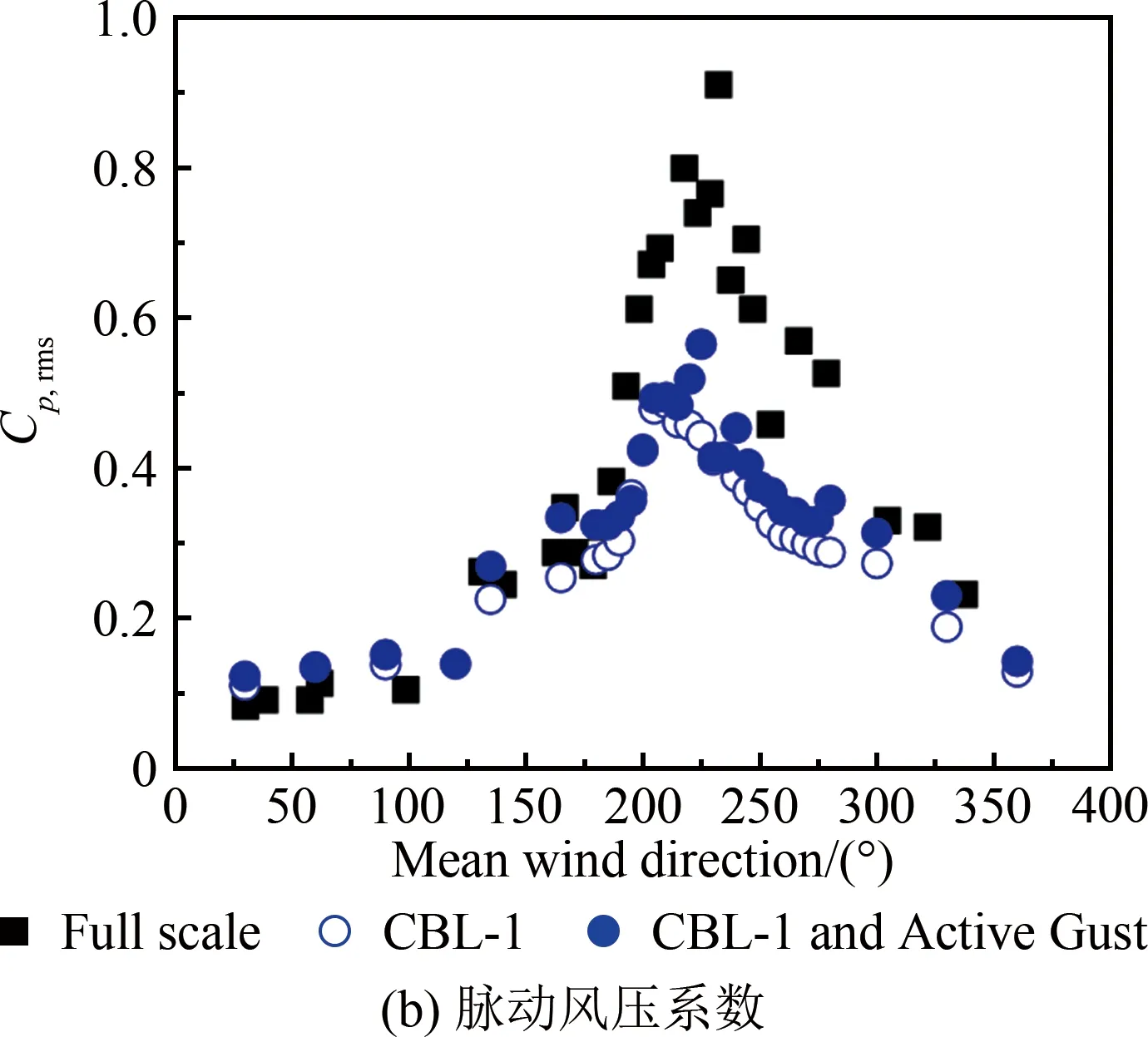

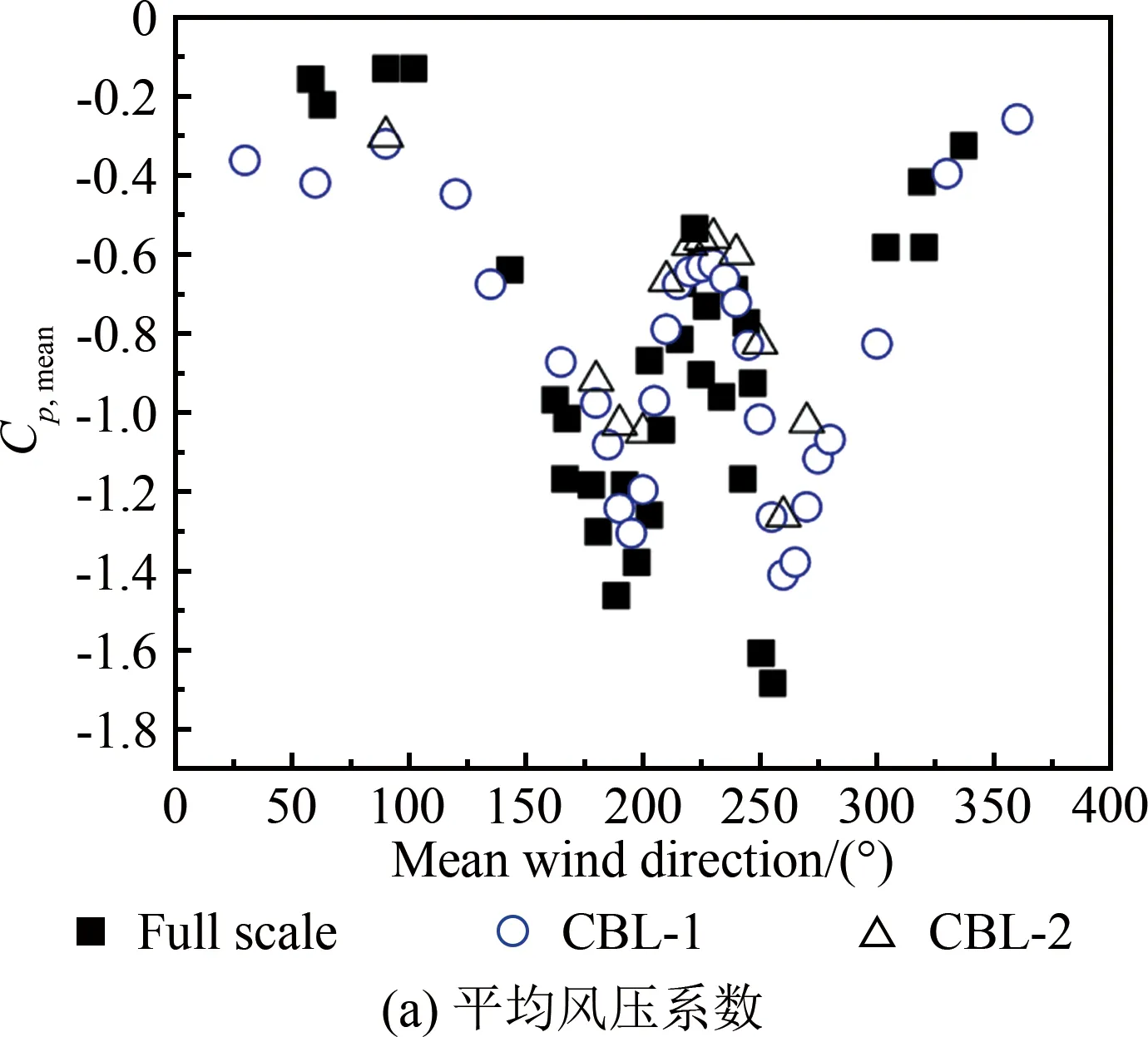

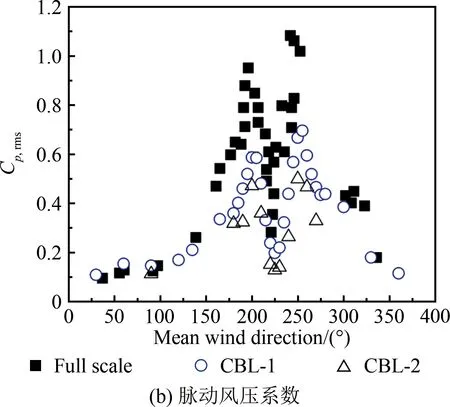

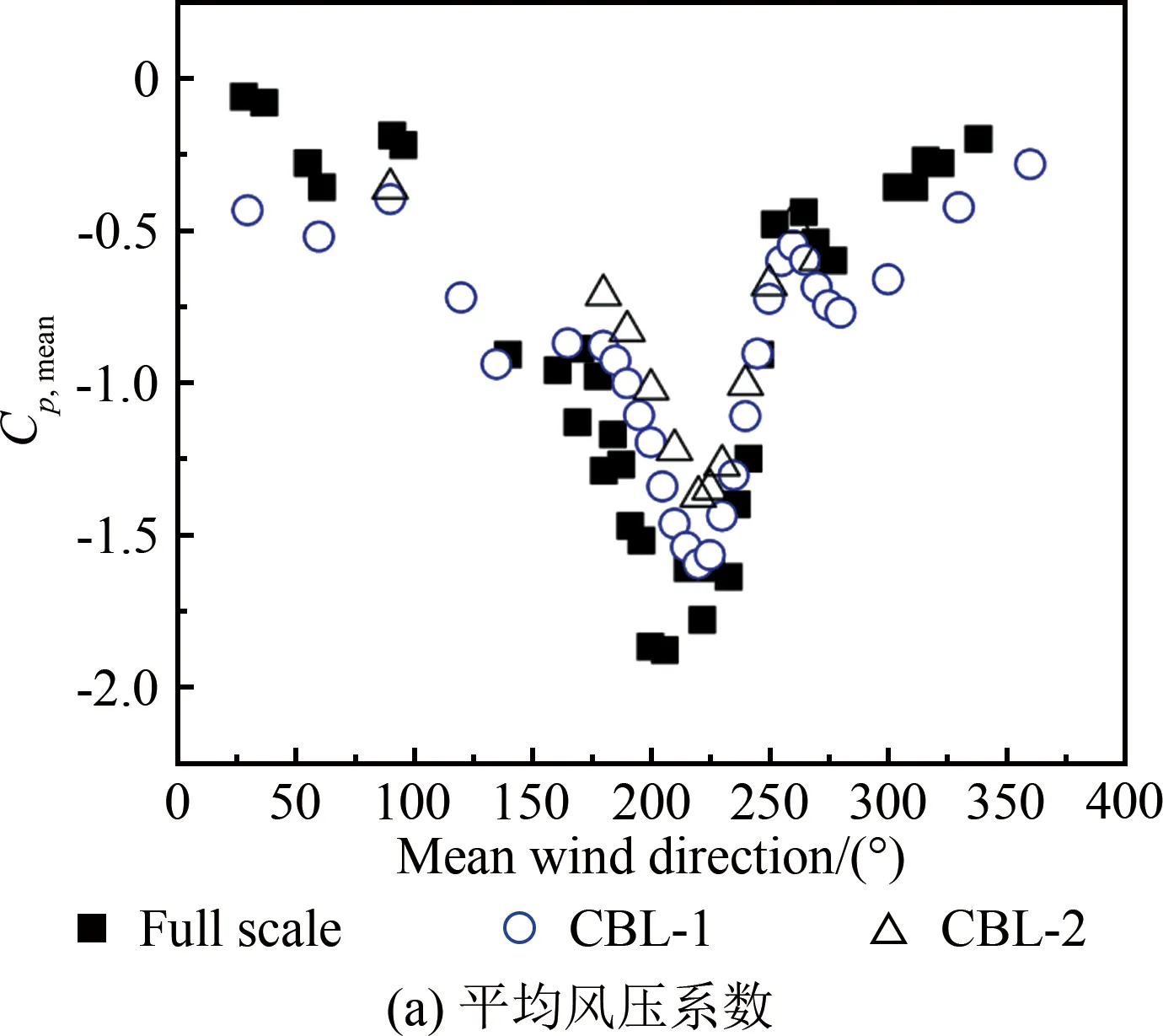

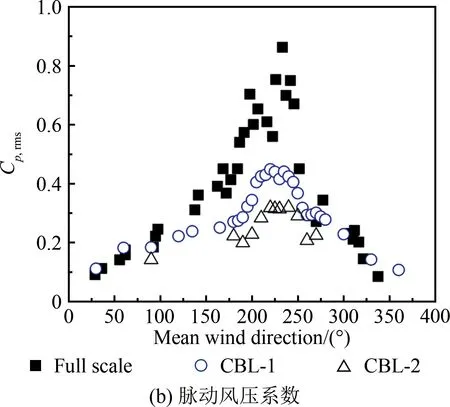

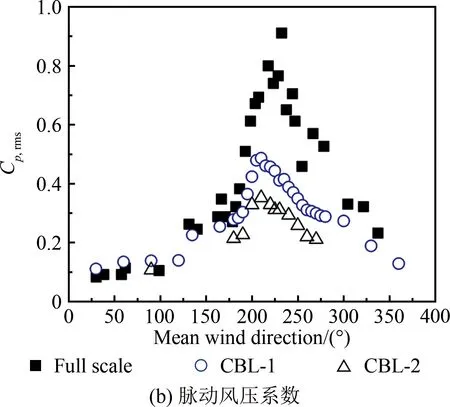

圖4給出了不同湍流尺度下平均屋面高度處的順風向、橫風向及豎風向脈動風速功率譜對比(橫軸為折減頻率f=nz/uz,n為頻率,z為高度)。從圖中可見:在6×10-3 表1 主動陣風風洞風場參數試驗值和現場實測值 圖4 平均屋面高度處的脈動風速功率譜 TTU原型實測屋尺寸為13.820 m×9.250 m×3.988 m,試驗采用1∶50縮尺模型,截面堵塞度0.4%,其影響可以忽略。如圖5所示,風洞試驗模型的測點布置及風向角定義與現場實測一致[16-17],平行屋脊方向的風向角定義為0°,按逆時針方向增加;A-B為中軸迎風墻面區域,B-C為中軸屋面區域,C-D為中軸背風墻面區域。 圖5 TTU原型實測屋屋面測點布置及風向角定義 風壓系數定義為來流風在建筑模型表面引起的實際壓力與平坡屋頂和屋檐平均高度處未受擾動的風速壓力的比值,計算公式如下: (1) 式中:Cpi(t)和pi(t)分別為第i個測點的風壓系數和風壓值;p∞為參考高度的靜壓;uH為平坡屋頂與屋檐平均高度處(3.950 m)未受擾動的平均風速。 風壓測量采用美國PSI公司的PSI8400-ESP電子壓力掃描系統,試驗參考風速測量采用澳大利亞TFI公司的Cobra探針。測壓模型采用PVC板制作,滿足剛性模型的要求。測壓管路長400 mm,內徑1 mm,采樣頻率331 Hz,采樣時間300 s。風洞試驗參考高度風速約15 m/s,現場實測平均風速范圍為8~15 m/s,風速比約為1∶1。時間比約為1∶50,則風洞試驗模型采樣時間18 s對應實測時間15 min。在處理試驗風壓數據時,可將采集的總樣本300 s風壓時程劃分為16個18 s時距的子樣本。各測點的平均風壓系數和脈動風壓系數為16個子樣本的均值。峰值負壓系數定義為:選取各子區間的最小風壓系數為觀察極值樣本,將其組成一個分析樣本序列,運用廣義極值I分布模型,計算其在超越概率為78%的條件下的極值,即為峰值負壓系數。 在來流垂直于屋脊(270°)工況下,屋面中軸線上的平均風壓系數Cp,mean、脈動風壓系數Cp,rms和峰值負壓系數Cp=78%,extreme與來流湍流積分尺度的相關性如圖6所示。由圖6(a)可知,工況CBL-1與CBL-1 and Active Gust的屋面平均風壓系數差別較小,表明湍流積分尺度對屋面中部區域的平均風壓系數影響較小。由圖6(b)可知,脈動風壓系數分布與湍流積分尺度具有較好的正相關性,在CBL-1 and Active Gust工況下,迎風屋面屋檐邊緣區域和背風屋面屋檐邊緣區域的脈動風壓系數均大于CBL-1工況的試驗值(迎風屋面屋檐區域脈動風壓系數比CBL-1工況增大12.6%)。由圖6(c)可知,湍流積分尺度對峰值負壓系數(絕對值)的影響規律與脈動風壓系數具有類似的趨勢和結果,湍流積分尺度與峰值負壓系數(絕對值)正相關,例如,在迎風屋面屋檐區域,CBL-1工況下的峰值負壓系數試驗值為-3.56,CBL-1 and Active Gust工況下為-3.75,增大了約5.3%。同時,由于試驗工況的湍流強度與湍流積分尺度均小于實測,因此,實測的屋面中軸線峰值負壓系數絕對值均大于試驗值,但CBL-1 and Active Gust工況的脈動風壓系數、峰值負壓系數與實測值更為接近,間接驗證了順風向湍流積分尺度的模擬失真對試驗結果有一定的影響。 圖6 湍流積分尺度對270°平均風向角屋面中軸線區域風壓系數的影響 在來流垂直于屋脊(270°)工況下,2個被動工況CBL-1和CBL-2的屋面中軸線風壓系數結果如圖7所示:湍流強度對迎風屋檐邊緣區域的平均風壓系數影響顯著。湍流強度與屋面中軸線區域的各風壓系數絕對值分布規律具有良好的正相關性。在湍流強度影響下,中軸線迎風屋檐邊緣區域平均風壓系數變化較大,工況CBL-1較CBL-2增大約17.1%;在迎風屋面屋檐區域,工況CBL-1的脈動風壓系數比CBL-2工況增大約17.7%;而峰值負壓系數受影響最為顯著,如在迎風屋面屋檐區域,CBL-1工況的峰值負壓系數試驗值為-3.43,CBL-2工況為-2.80,前者比后者(絕對值)增大約22.5%。 為研究湍流積分尺度對屋面角部邊緣區域風壓的影響,選取圖5中的角部代表性測點50101、50901和50209的風洞試驗值與文獻[16]選取的實測值進行對比分析。測點風壓系數與平均風向角的關系如圖8~10所示。從圖8(a)、9(a)和10(a)可知:在平均風向角180°~270°范圍內的斜向風工況下,對于角部邊緣區域測點的平均風壓系數,工況CBL-1與CBL-1 and Active Gust的結果相差較小,表明湍流積分尺度對錐形渦影響下的角部邊緣區域平均風壓影響不顯著。從圖8(b)、9(b)和10(b)可知:角部邊緣區域測點的脈動風壓系數隨湍流積分尺度的增加而略有增大,與實測結果更加接近;工況CBL-1的試驗值小于CBL-1 and Active Gust工況,其差別主要由陣風風洞增加的低頻湍流分量引起,表明在風洞試驗中湍流積分尺度和低頻湍流對錐形渦作用下的平坡屋面角部邊緣區域的脈動風壓影響顯著,可通過準定常理論修正風洞試驗未能模擬的低頻湍流分量的影響。 圖7 湍流強度對270°平均風向角屋面中軸線區域風壓系數的影響 圖8 湍流積分尺度對角部測點50101平均和脈動風壓系數的影響 在CBL-1和CBL-2工況下,進一步比較分析各風向角下測點50101、50901和50209的風壓系數,以區分湍流強度對角部測點平均風壓系數和脈動風壓系數的影響。如圖11~13所示,在CBL-1工況下,50101、50901和50209測點的平均風壓系數絕對值比CBL-2工況分別增大約14.8%、15.3%和13.9%,脈動風壓系數分別增大約40.1%、37%和35.3%。對比2.3節中將湍流積分尺度作為影響因素的試驗結果可以發現:與湍流積分尺度相比,湍流強度對錐形渦影響下的屋面角部邊緣區域的風壓影響更為顯著,湍流強度起主導作用。因此,在低矮建筑風洞試驗中,首先需模擬目標湍流強度;同時需修正湍流積分尺度對脈動風壓系數的影響。 圖9 湍流積分尺度對角部測點50901平均和脈動風壓系數的影響 圖10 湍流積分尺度對角部測點50209平均和脈動風壓系數的影響 圖11 湍流強度對角部測點50101平均和脈動風壓系數的影響 圖12 湍流強度對角部測點50901平均和脈動風壓系數的影響 圖13 湍流強度對角部測點50209平均和脈動風壓系數的影響 在陣風風洞中開展了低矮建筑標模(TTU)1∶50剛性模型測壓試驗,研究了順風向湍流積分尺度與湍流強度對屋面氣流分離再附區域和錐形渦作用下的角部邊緣區域的平均風壓、脈動風壓和峰值負壓產生的影響,并與實測結果進行了對比,得到如下結論: (1) 基于陣風風洞,采用主、被動湍流相結合的方式模擬了平均風速剖面相同而湍流剖面有增大的不同近地流場;陣風邊界層風場顯著增大了順風向湍流積分尺度,同時,橫風向、豎風向湍流分量不受旁路主動控制的影響。 (2) 來流湍流強度對氣流分離作用下的迎風屋面屋檐區域的平均風壓系數、峰值負壓系數和脈動壓力系數的影響顯著;湍流積分尺度對氣流分離再附流動作用下的迎風屋面屋檐區域的平均風壓系數影響甚微,對脈動風壓系數有顯著增大的效果,對峰值負壓系數有一定影響。 (3) 湍流積分尺度對錐形渦作用下的屋面角部邊緣區域的平均風壓系數影響不大,而脈動風壓系數隨湍流積分尺度增大略有增大;與湍流積分尺度相比,湍流強度對錐形渦影響下的屋面角部邊緣區域的平均風壓系數、脈動風壓系數的影響更為顯著。 致謝:感謝國電環境保護研究院有限公司田文鑫工程師提供風洞試驗幫助;感謝桂林理工大學研究生許俊、嚴赫繪制部分插圖和表格。

1.3 TTU標模測壓試驗

2 試驗結果分析與驗證

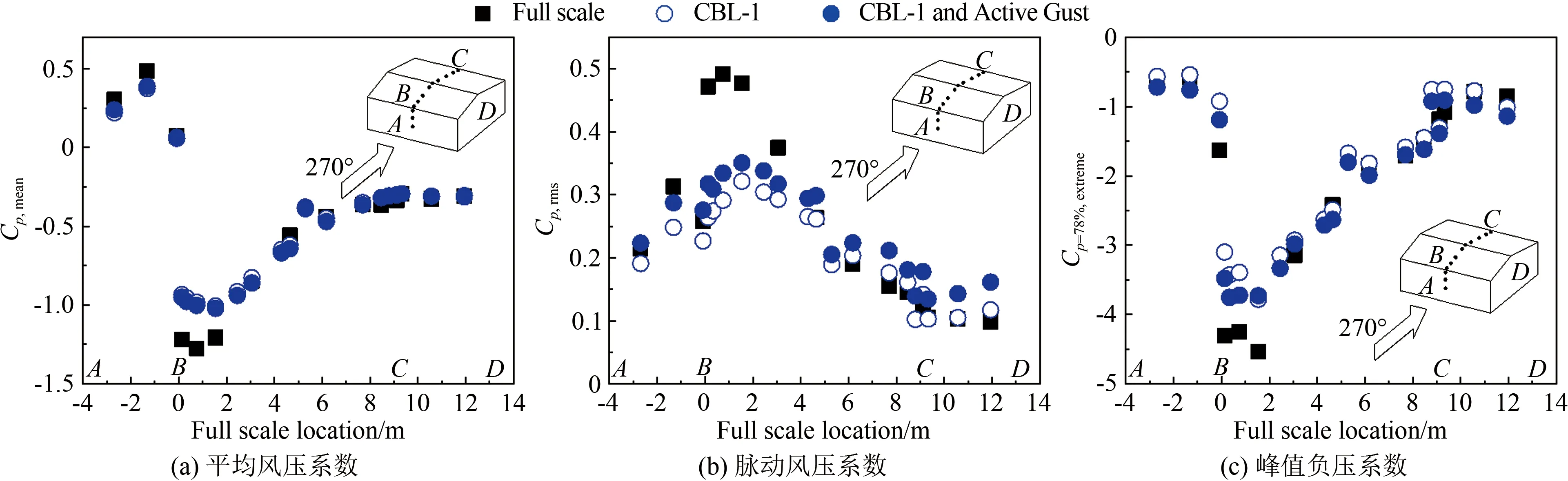

2.1 湍流積分尺度對屋面中軸線區域風壓的影響

2.2 湍流強度對屋面中軸線區域風壓的影響

2.3 湍流積分尺度對角部邊緣區域風壓的影響

2.4 湍流強度對角部邊緣區域風壓的影響

3 結 論