淺談新中國少數民族題材繪畫的藝術特征

鄭倩

摘 要:少數民族題材繪畫歷史悠久,新中國成立后,隨著民族團結政策的深入推進,各民族交往交流交融不斷加強,促進了民族團結,少數民族題材繪畫創作取得了蓬勃發展,展現了其獨特的審美取向和藝術魅力。總體而言,新中國成立以來的少數民族題材繪畫作品呈現出的是畫家對畫面的審美性、對藝術形象的典型性以及對作品的思想性的表達,而在思想表達方面,此類作品在改革開放前、后又體現了不同的時代氣息。

關鍵詞:少數民族題材;繪畫;特征;主題思想

“少數民族題材美術”,蔡青在《“十七年”時期少數民族題材美術的發展軌跡》[1]中指出,所謂少數民族題材美術,是指由漢族或少數民族美術家創作的以少數民族為題材的美術作品。我國少數民族題材繪畫歷史悠久,自魏晉南北朝以來,繪畫作品中有關少數民族人物的作品就很豐富,如:南朝蕭繹的《職貢圖》、唐代閻立本的《步輦圖》、宋代趙光輔的《番王禮佛圖》、元代劉貫道的《元世祖出獵圖》、清代郎世寧的《塞宴四事圖》等等。新中國成立后,隨著民族團結政策的深入推進,各民族相互交往、交流、交融不斷加強,少數民族題材繪畫創作更是取得了蓬勃發展,展現了其獨特的審美取向和藝術魅力。觀少數民族題材繪畫作品可見以下幾個特征:

一、畫面的審美性

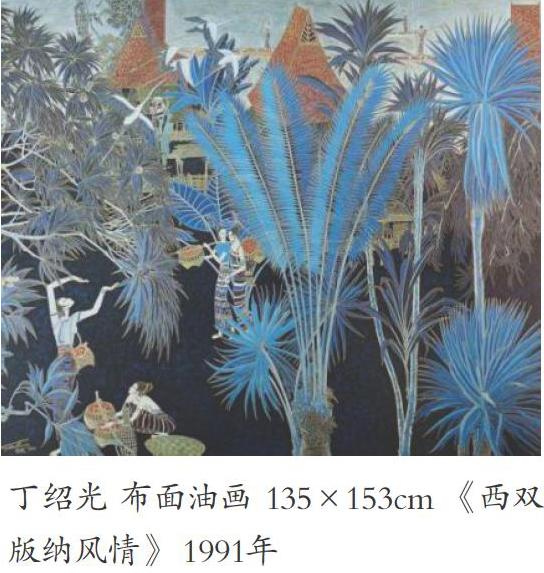

藝術的審美性是人類審美意識的集中體現。藝術作品作為審美對象而存在,必然經過審美態度即人們主觀的審美心理活動這個中介,因此,對藝術欣賞的審美特征的探討,也就成為美學研究的一大課題。[2]少數民族題材繪畫作品的審美性是藝術家對自然美的修飾,它彌補了客觀現實中存在的缺陷與不足,從而對客觀現實進行再創造,是藝術家“外師造化,中得心源”的結果,使繪畫作品體現出美的最高形態。在少數民族題材繪畫作品中,有些畫家以裝飾的方法體現藝術家對美的獨特感受,比如用富有民族特色的艷麗色彩對少數民族的特點元素進行歸納來表現畫面的主題等,如丁紹光1991年創作的《西雙版納風情》,作品取材于云南少數民族,描繪了西雙版納的獨特風情。畫面左下方的四位傣族少女以及穿梭在樹林之間的兩位少女形象展現了女人柔美的形體,襯托出女性的陰柔之美,畫面背景各類繁茂碩大的綠植、展頸飛翔的仙鶴以及優美靈巧的竹樓等都表現出音樂般的律動感,整幅作品是畫家在寫生的基礎上,采取裝飾性的構圖和華麗的色彩,并運用獨特、豐富的藝術語言,帶觀者真切感受云南西雙版納自然人文景觀的民族氣息,體現出畫家主觀、美化、理想的審美追求,再現了云南的少數民族風情。再如有些畫家在用色彩表達美的同時,還對畫面中少數民族服飾、人物性格等進行描繪,表現少數民族題材繪畫作品中所流露出來的獨特美感。如董希文1955年創作的油畫的《毛兒蓋黑姑娘》描繪的是烈日下倚在柵欄上的姑娘,畫面以藍色、黃色、綠色為基調,鮮艷的色彩搭配構成極富韻味的三大板塊,給人以視覺的沖擊,斜線交叉的青稞架與橫豎垂直的柵欄本身就具有一定的美感,而倚在柵欄上神情自然、光著腳丫的毛兒蓋黑姑娘與藍天、田野、青稞架、柵欄的搭配真切感人,體現出姑娘心理性格上的爽朗、豪放、純樸與純潔,是藝術家在感受民族生活與民族風情的基礎上,用油畫的色彩對中國精神和中國文化的表達,是將自己的審美理想與作品相契合的結果,彰顯了別樣的民族風情,體現了獨特的審美性。

二、形象的典型性

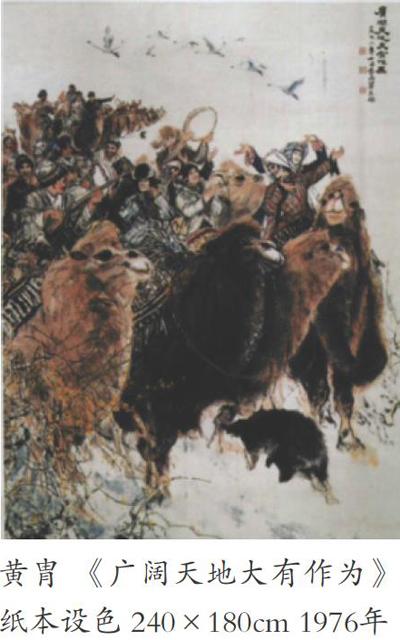

典型是由生活的真實性和藝術的理想性這兩個既對立而又統一的側面構成的。真實性是體現形象的,是外在的;理想性是體現理念的,是內在的。理想性寓于真實性之中,真實性是表現理想性的。只有當藝術典型形象獲得這兩個必備的要素,它才具有持久的藝術價值。[3]在少數民族題材繪畫作品中,之所以說畫家選取的藝術形象具有典型性,是因為他塑造的形象是通過個別反映一般的,是具有相同特征與風格的,畫家筆下的少數民族繪畫既真實反映了少數民族人民的相貌個性、傳統服裝、居住環境、日常生活等,又融入畫家自身的體驗感悟,恰當的體現出“藝術來源于生活,又高于生活”。具體而言,在少數民族題材繪畫作品中的人物相貌方面,畫家多正面表現人物形象,以便于觀者從人物面部讀出人物的精神氣質;從服飾方面來看,畫家筆下的北方少數民族服飾厚實,以皮毛為主,且顏色較為單調,而南方少數民族地區服飾輕薄精致、絢麗多彩。在居住環境方面,少數民族種族多樣,居住范圍廣,地域特征顯著,畫面中或勾勒蒙古包、竹樓等民族建筑,或描繪大漠、高原、雪山、竹林等自然風貌,或刻畫大象、駱駝、耗牛等少數民族地區的動物,但整體而言繪畫作品一定是兼具生活的真實性與藝術的理想性的。如黃胄1976年創作的《廣闊天地大有作為》是表現西北地區少數民族的繪畫作品,畫家描繪了知識青年到邊疆,走與工農兵相結合的道路,受到邊疆人民熱烈歡迎的動人場面,畫面中騎在駱駝背上的邊疆人民頭戴氈帽、身穿皮毛,彈奏著冬不拉、手鼓等民族樂器,畫面中長長的駝隊以及駝背上色彩鮮艷的毛毯等,都是對天寒地凍、氧氣稀薄的高原草場上人民生活與風情的典型描繪,也是對高原人民熱情奔放、能歌善舞的民族特征的生動詮釋,凸顯出濃郁的地域風情,表達了民族精神的深層次內涵。再如姜燕1958年創作的《遠方來客》描繪了蒙古包內蒙古族家庭載歌載舞、歡聲笑語歡迎朋友來訪的情景。蒙古包是草原牧民生活的典型環境,畫面中的少數民族人物身著民族服飾,室內的家具、飲食器、地毯等生活用品等都具有典型的蒙古族特色,作品是畫家對蒙古族一家生活瞬間的具體化,是對草原牧民族家庭溫馨生活的情境再現,并融合了畫家自身審美情感從而使畫面呈現出一種豐滿的詩意。

三、作品的思想性

藝術家在生動描繪少數民族人物形象外貌特征的基礎上,增強對少數民族人民生活的認知,傳達、表現出自己的感悟、理解與希望,并立足我國國情,描繪出真正反映時代精神、具有強烈時代氣息和獨特民族文化意蘊的美術作品。觀少數民族題材繪畫作品,可見其在新中國成立之初至改革開放、改革開放之后,這兩個時間段表達的思想主題有所差異。

1.新中國成立之初至改革開放

1949年新中國成立之初,我國呈現出團結統一的新氣象,在毛澤東“文藝必須為人民大眾服務”的號召下,美術工作者宣傳民族政策,歌頌民族團結,表現人民現實的生活,所以民族題材成為美術創作重要的組成部分。鄒躍進曾如此評價毛澤東時代的美術:“在此期間創作的美術作品,卻因其獨特的藝術和文化特征,創作藝術作品的方法,藝術家的態度和立場,美術運作的體制和機制,而使其在中國乃至世界美術史上,都具有獨立的地位。這種獨立性既是對中國社會歷史的獨特性以及它所面臨的問題的特殊性的形象表達,同時也以獨特的形象實踐,在毛澤東的社會理想和文藝思想的指導下,成為構建社會主義新中國的重要力量。”[4]這一時期,少數民族題材繪畫作品主要包括以下四類:一是歌頌新中國,擁戴毛主席,如葉淺予的《中華民族大團結》、烏力圖吉的年畫《人人敬愛毛主席》、趙望云的《解放大西北民族大團結》、黃均的《全國人民政治協商會議上新疆代表向毛主席獻禮》、金梅生的《全國民族大團結》;二是反映各種大生產、大建設,如石魯的《古長城外》、旺親拉西所作的《草原上的愛國增產節約運動》;三是反映少數民族同胞的新生活、新面貌,如黃胄的木刻版畫《人畜兩旺》、尹瘦石的《套馬》、周昌谷的國畫《兩個羊羔》;四是對社會主義接班人——兒童形象的刻畫,如于月川的《翻身農奴的兒女》、黃胄的《帳篷小學》等。其中,葉淺予1952年創作的《中華民族大團結》描繪了毛主席、周總理與眾多的少數民族會聚一堂舉杯慶賀新中國誕生的場面,畫面洋溢著一種熱烈歡慶的氣氛。該作品創作于1952年,是新中國第一幅記錄和表達民族相互融合、團結一致的中國畫作品,作品名字來源于1950年3月,朱德、劉少奇和周恩來三人共同擬定的“五一”節口號:“中華人民共和國萬歲”和“全國各民族大團結萬歲”。之后,“民族大團結”的理念逐漸深入人心。其主題思想題深刻影響著中華每一位兒女,成為反映新中國時期政治面貌和各族人民團結一致的經典作品。總之,這一時期的少數民族題材繪畫是為民族大團結的政治服務,題材宏大,表現主題較為單一,不同民族的共性大于個性,個性只體現在民族服飾、居住環境等表面層次。

2.改革開放后

1978年,中國共產黨十一屆三中全會召開,改革開放的春風吹遍大地,處處充滿著生機與希望。“進入改革開放時代的美術家們,在時間上是共時的,但卻因身份、輩份(年代)、資歷和經歷的差異而選擇了不同的藝術方式,有著不同的的藝術追求,對中國的的藝術、社會和文化也有不同的理解和體驗。也就是說,雖然大家都生活在改革開放的歷史情境中,但在藝術上,對改革開放的體驗則是各不相同的。”[5]此時,隨著改革開放給社會生活帶來的深入變化,文藝界的創新發展充滿了強大動力,藝術創作也隨之不斷革新、發展,畫家在創作少數民族題材繪畫時更貼近于表現人民的日常生活,并從人物造型、內在精神等方面表達畫家們對少數民族人物的個性認識和主觀理解,深層次的挖掘各民族的文化底蘊。而且改革開放后的藝術家們在筆墨技法、繪畫材料的運用上都展現了時代的新面貌,注重探索畫面上形式的美感,體現出對少數民族題材繪畫更深層次的理解和表達,賦予人物更多地情感、文化內涵。如:韋爾申1989年創作的《吉祥蒙古》描繪的是三個動作安穩、神色凝重的蒙古族婦女形象,畫家以棕色調為主,并配以奶白色與冷藍色,通過對婦女面部神態、服飾、儀式的概括化表現,體現出蒙古族人厚重樸實的感覺,很好地演繹出畫面莊嚴神圣的意境,并使人感受到宗教的氣氛。在技法表達上,畫家對具象的線條化、抽象化、平面化、簡約化、象征化以及去場景化、去情節化、去風情化等繪畫理念和語言的嘗試,均意在探尋和傳達出某種厚重古樸、廓遠蒼勁的民族精神底蘊。[6]所以,整幅作品既透漏出畫家對蒙古族人民的感悟理解,又結合自己的油畫創作理念使作品充滿了少數民族文化歷史的特征。

四、結語

少數民族題材繪畫歷史悠久,是中國繪畫的重要組成部分,展現了其獨特的審美取向和藝術魅力。總體而言,新中國成立以來少數民族題材繪畫作品呈現出畫家對畫面的審美性、對藝術形象的典型性以及對作品的思想性的表達,而在思想表達方面,新中國成立之初至改革開放這段時間內,繪畫作品是為政治而服務,不同民族之間的共性大于個性,個性只體現在民族服飾、居住環境等表面層次。隨著改革開放政策的深入,少數民族題材繪畫作品在形式內容、思想主題等方面皆表現出強烈的時代氣息,美術家們藝術創作題材更加廣泛,內容更加多樣,表現形式更加豐富,同時更注重挖掘與表現每個民族的個性與文化底蘊。

參考文獻:

[1]蔡青.“十七年”時期少數民族題材美術的發展軌跡[J].藝術探索,2011.25(04):40

[2]中國語言文學專業全國大學生畢業論文選編[M].杭州:杭州文藝出版社,1985年出版,第459頁

[3]邵養德.再談對《父親》這幅畫的評價——從典型意義談起與邵大箴同志商榷[J].美術,1982(04):43

[4]鄒躍進.毛澤東時代美術1942-1976[M].湖南美術出版社,2011年第二版,第7頁

[5]鄒躍進.新中國美術史[M].湖南美術出版社,2002年11月出版,第177頁

[6]宋偉、張偉.藝術現象學與繪畫的精神性表達——韋爾申繪畫中的精神境遇主義[J].文藝研究,2010(01):113