美國太空安全戰略轉向及其對中國的影響

張茗

摘?要:基于對美國太空安全戰略轉向的歷史考察,可以為觀察奧巴馬政府后期和特朗普政府備戰太空的合流提供一個長時段的參照視角。自20世紀70年代以來,美國就開始了太空安全戰略的轉向,在觀念上體現為從太空“避風港”向太空作戰領域的轉變,在實踐上體現為太空作戰趨于體制化、條令化和常態化。在此意義上,奧巴馬與特朗普在備戰太空上的趨同并不意外,而且是勢所必然。美國太空安全戰略的轉向不僅深刻改變了美軍作戰形態,推動美國太空軍事化、太空武器化向縱深發展,而且刺激國際太空軍備競賽,沖擊全球太空安全和戰略穩定,并令中美太空安全關系、中美戰略穩定和中國主權安全承壓。美國太空安全戰略轉向仍是一個未竟的歷程,國際社會應該積極開展太空外交,推進太空軍控,為避免太空淪為下一個戰場而努力。

關鍵詞:美國;太空安全;戰略;轉向;中國

中圖分類號:E712;D822?文獻標識碼:A?文章編號:0257-5833(2020)09-0012-12

作者簡介:張?茗,上海社會科學院國際問題研究所研究員?(上海?200020)

2009年奧巴馬上臺以后,曾試圖改變小布什政府咄咄逼人的單邊主義太空政策,在太空武器化立場上更加收斂,對太空軍控也持更開放的態度。不過,以2014年啟動太空戰略評估為起點,奧巴馬政府重拾強硬立場,在渲染太空威脅的同時高調備戰太空。到2017年特朗普入主白宮,美國在太空安全領域更趨激進。特朗普政府不僅首開總統官宣太空為作戰領域之先河,而且積極推進美國國家軍事太空體制重組,把備戰太空推向新的高潮。如何看待目前美國這輪橫跨兩屆政府的“太空對抗覺醒”①及其對中國的影響?通過對美國太空安全戰略②轉向的歷史考察,本文試圖為此提供一個長時段的參照視角。筆者認為,自20世紀70年代后半期以來,美國就開始了一場以推進太空作戰為主要內容的太空安全戰略轉向。奧巴馬政府與特朗普政府的合流并不意外,而且是勢所必然。未來無論誰入主白宮,美國政府倒撥時鐘的可能性極小。美國備戰太空的腳步或許會放緩,但絕不會偃旗息鼓。

一、美國太空安全戰略的觀念轉向

從觀念上講,雖然在冷戰的很長時間里,太空作為和平“避風港”(Sanctuary)是美國“官方默認立場”,但自20世紀70年代后半期以來,太空“避風港”觀念在美國決策界逐漸式微,太空作為“作戰領域”的觀念甚囂塵上。

(一)太空“避風港”立場的確立

從時間上看,人類進入核時代先于太空時代,且太空安全從一開始就與核安全緊密相連。20世紀50年代,為穿透冷戰鐵幕、防止蘇聯對美國進行“珍珠港”式的核突襲,艾森豪威爾政府高舉“太空自由”與和平利用太空的兩桿大旗,以期實現美國間諜衛星對蘇核偵察的合法化。在1957年蘇聯“旅伴一號”衛星如其所愿地確立了衛星越頂飛行的先例以后,為昭示其和平利用太空的決心,美國在1958年不僅成立了以太空探索、科學發現等為主要目標的美國國家宇航局充當美國太空項目的門面,而且積極促成了聯合國和平利用外太空臨時委員會的成立。在以“阿波羅登月”著稱的20世紀60年代,美國一方面與蘇聯和平地展開了激烈的登月競賽,另一方面又在1963年和1967年先后簽署了《部分核禁試條約》和《外層空間條約》。《部分核禁試條約》禁止在太空開展核爆炸試驗,《外層空間條約》第一條、第四條確認“太空自由”與和平利用太空原則,太空作為免于核武器和戰爭的“避風港”觀念從此獲得國際法的背書。進入20世紀70年代,美國與蘇聯簽訂一系列雙邊協定,繼續重申太空“避風港”立場。1971年的《減少爆發美蘇核戰爭風險的措施的協定》和《美蘇關于改善美蘇直接通信聯系的措施的協定》要求,即時通報對導彈預警衛星及相關通信系統的干擾,保護美蘇直接衛星通信聯系;1972年的《第一階段戰略武器限制條約》和《限制反彈道導彈系統條約》(ABM,簡稱《反導條約》)規定,不得干擾用于條約核查的“國家技術手段”(NTM),而衛星是“國家技術手段”的重中之重。

可以說,從艾森豪威爾到福特的歷屆美國政府均接受太空“避風港”觀念,太空被視為一個不同于陸海空的特殊領域,一個衛星可不受干擾、自由進入和通過的和平空間。在這20年里,美國國家安全太空能力主要被用于收集戰略情報、執行核軍控條約、提供核攻擊早期預警等戰略任務,對保持美蘇核恐怖平衡發揮了關鍵的穩定作用。由于攻擊軍事衛星被視為核戰爭的前奏或組成部分,核戰禁忌一定程度上也確立了攻擊衛星的禁忌。1964年至1978年更是被稱為美國“避風港至上”的時代。即便美國具備反衛星能力的“奈基-宙斯”(Nike-Zeus)核反彈道導彈和“雷神”(Thor)中程核彈道導彈先后在1963年和1964年達到戰備狀態,最終仍引而不發。

(二)太空“避風港”立場的動搖

不過,太空“避風港”觀念并沒能持久不衰。20世紀70年代后半期,隨著美蘇核軍備態勢向著有利于蘇聯的方向發展以及美蘇緩和的終結,太空“避風港”觀念開始遭遇挑戰。1976年,蘇聯重啟反衛星武器試驗,加上同期蘇聯太空能力取得長足進展,這令美國對其關鍵太空資產和海上艦艇的安全憂心忡忡。面對蘇聯威脅,美國國防部高官在國會作證時明確對美國能否繼續維持太空“避風港”地位表示懷疑。為了威懾乃至在必要時攻擊蘇聯衛星,美國恢復反衛星武器開發。進入20世紀80年代,隨著美蘇戰略對抗進一步升級,為贏得對蘇全面戰略優勢,1983年3月,美國總統里根推出“戰略防御倡議”(SDI),即所謂“星球大戰”計劃。美國意圖在太空部署武器以攔截來襲蘇聯導彈,背棄了恪守二十年的“確保相互摧毀”及衍生的太空“避風港”學說。雖然“星球大戰”計劃及其后續版本均止步于研發階段,從未實際部署,但建設天基導彈攔截層的幽靈揮之不去,并持續侵蝕著太空“避風港”觀念的基礎。及至20世紀90年代,1991年的第一次海灣戰爭作為冷戰結束后美國的第一戰或“第一場太空戰”,全面展示了太空系統支持常規地面沖突的巨大威力。此后,隨著太空作戰趨于常態化,太空“避風港”觀念江河日下,名存實亡。反映在文件里,1976年,美國國家安全委員會的太空小組報告明確宣稱,把太空當作“避風港”既無法實施也無法核查;1982年10月,美國空軍頒布的第一部軍事太空條令《第1-6號空軍手冊:太空軍事條令》,把太空定位為一個可執行空軍任務的作戰環境,并明確宣稱要防止太空被美軍對手用作攻擊系統的“避風港”;1987年和1999年的美國國防部太空政策均宣稱太空象海陸空一樣,可在其中為達成美國國家安全目標而開展軍事活動。

(三)太空作戰領域立場的確立

隨著美軍對太空能力依賴的加深,美國決策界對美國太空系統遭受攻擊的擔憂加劇。21世紀初,美國“太空珍珠港”威脅論甚囂塵上。2001年,美國國家安全太空管理與組織委員會報告即著名的“拉姆斯菲爾德報告”斷言,歷史上陸海空每個領域都發生過沖突,太空也不會有所不同。進入21世紀的第二個十年,在美國眼里,太空變得“擁擠、充滿爭奪和競爭”。隨著美國戰略重心重回大國競爭,美國太空“避風港”觀念進一步淡化,太空作為繼陸海空網之后的第五戰場的觀點在美國決策界更加盛行。2016年,美國國防部長卡特(Ashton Carter)公開表示,太空曾經被視為“避風港”,但在新威脅面前,美國必須為沖突可能延伸到太空做準備。2018年3月,特朗普開美國總統表態歷史先河,首次明確表示太空是一個象陸海空一樣的作戰領域。與此同時,太空作為作戰領域還被寫入了一系列重要的戰略和條令文件。2018年,白宮發布的首份美國《國家太空戰略》和五角大樓發布的《國防戰略》均把太空稱為作戰領域。2019年,美國陸軍發布的《陸軍太空作戰》條令文件也明確把太空認定為作戰領域。可以說,太空已不再被視為與沖突和戰爭絕緣的凈土,太空“戰場”觀念已上升為特朗普政府的官方立場。

二、美國太空安全戰略的實踐轉向

在觀念上從太空“避風港”向作戰領域轉變的同時,自20世紀70年代后半期以來,美軍還通過太空作戰的體制化、條令化和常態化,在實踐上積極推進太空從研究與開發為主向作戰應用為主的轉向。

(一)太空作戰體制化

20世紀70年代早期,盡管通信和氣象衛星已經參與美軍在東南亞的對越作戰,但美軍距離太空作戰的體制化還很遙遠。從20世紀70年代后半期開始,美國對蘇聯日益增長的太空和反太空能力的不安,“國防氣象支持項目”(DMSP)、“國防衛星通信系統”(DSCS)、全球定位系統(GPS)和“國防支持項目”(DSP)等美國第二代、第三代軍事太空系統日趨成熟,美國空軍一系列太空研究報告、專題研討會的醞釀推動以及里根總統對擴展太空防務項目的濃厚興趣,促使美國開始推動作戰的體制化建設。經過近四十年的努力,美軍太空作戰指揮體制和太空部隊建設體制初具雛形。

總體上看,美軍太空作戰指揮體制初創于20世紀80年代,由作為部門司令部的各軍種太空司令部和作為聯合作戰司令部的美國太空司令部兩級司令部構成,前者接受后者的領導,后者接受參謀長聯席會議(下稱“參聯會”)的直接領導。在實戰中,2003年,美軍在“伊拉克自由”行動中首設的太空協調權(SCA)也已體制化。作為一種在任務區協調太空事宜的特別權限,太空協調權不是一個職位,而是授權給一個指揮官或個人。此外,2019年8月,美國太空司令部和國家偵察辦公室(NRO)還達成共識,如果沖突延伸到太空,國家偵察辦公室將在國家太空防御中心(NDSC)框架下接受美國太空司令部司令的指揮。

在軍種層面,美國空軍、海軍和陸軍的太空司令部先后成立于1982年9月、1983年10月和1988年4月。各軍種太空司令部的成立,不僅為各軍種太空作戰的規劃、實施和評估提供了體制保障,而且推動了各軍種內部太空力量的集中和太空采辦從研發導向向作戰導向的過渡。以掌握美軍大部分軍事太空系統和預算的空軍而論,空軍太空司令部成立伊始就開始了漫長而艱難的接手過程,這包括從戰略空軍司令部(SAC)接管戰略預警、氣象、衛星通信等軍事太空系統及全球定位系統,從空軍系統司令部(AFSC)接管空軍衛星控制網絡和太空發射,從空軍裝備司令部(AFMC)接手太空與導彈系統中心(SMC)。到21世紀初,空軍太空司令部成為了采辦、管理和運營空軍太空資產的主要司令部,其所屬的太空與導彈系統中心更是堪稱美軍太空系統采辦中樞。經過反復重組、更名,目前,軍種層面負責太空作戰的司令部主要包括美國太空軍太空作戰司令部(SpOC)、陸軍太空與導彈防御司令部(SMDC)和海軍網絡戰司令部(NNWC)。

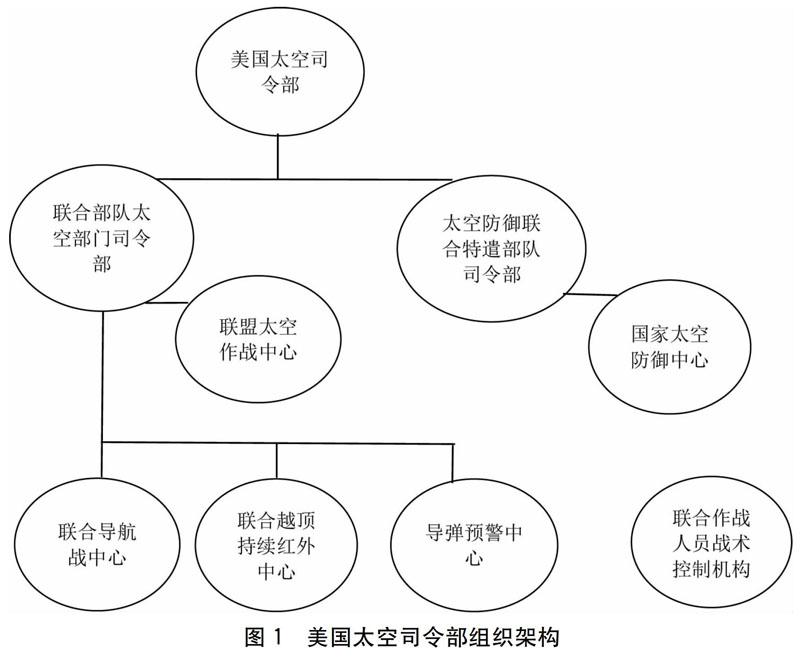

在聯合作戰司令部層面,美國太空司令部成立于1985年9月,在經歷了2002年撤銷、相關職能并入美國戰略司令部以后,又于2019年8月重建。歷史上的美國太空司令部作為功能性司令部,其職責是為中央司令部、歐洲司令部等按地理劃分的作戰司令部提供支持;重建的美國太空司令部作為按地理劃分的作戰司令部,在涵蓋地球表面100千米以上全部區域的責任區域內擁有超過所有其它作戰司令部的權威。美國太空司令部的任務是“在、從及經由太空執行威懾沖突的行動,并在需要時挫敗進攻、為聯合部隊提供太空作戰能力、與盟友和伙伴一道捍衛美國的核心利益”。美國太空司令部下設聯合部隊太空部門司令部(CFSCC)和太空防御聯合特遣部隊司令部(JTF-SD)兩個次級司令部。聯合部隊太空部門司令部通過聯盟太空作戰中心(CSpOC)、導彈預警中心(MWC)、聯合越頂持續紅外中心(JOPC)、聯合導航戰中心(JNWC)規劃和執行軍事太空作戰,并對全球分散的美國海陸空軍太空機構行使戰術控制。太空防御聯合特遣部隊司令部通過國家太空防御中心、太空態勢感知機構等戰術控制機構實施保護與防御作戰(見圖1)。

在太空作戰體制日益完善的同時,美軍太空部隊建設體制也不斷推進,并在很長時間里保持了以空軍為主、其它軍種為輔的太空部隊建設格局。美國空軍作為太空發射的提供者和導彈預警、全球定位系統等主要軍事衛星系統的運營者,其第21、30、45、50、460太空聯隊是美國太空部隊的主力軍。作為國家安全太空系統的最大用戶,美國陸軍是寬帶衛星通信的提供者,其太空骨干部隊包括第1太空旅、衛星作戰旅等。美國海軍作為窄帶衛星通信的主要提供者,下設海軍衛星作戰中心(NSOC)。2019年12月,美軍太空部隊建設機制取得重大突破,美國太空軍在美國空軍部下成立,一定程度上改變了各軍種太空部隊各自為政的局面,并隨著其最高軍事長官美國太空軍作戰部長躋身參聯會,大大提高了太空部隊在美國作戰指揮鏈中的地位。作為自1947年美國空軍成立以來的最新軍種和第六軍種,美國太空軍接受空軍部長領導,其與美國空軍的關系如同美國海軍陸戰隊之于美國海軍。美國太空軍肩負《美國法典》第10卷規定的組織、訓練及裝備(OTE)太空部隊的責任,負責培養太空軍事人才、采購太空軍事系統、制定太空軍事條令以及在沖突時向作戰司令部提供太空兵力等。美國太空軍設立中隊、“三角洲”部隊、次級司令部三個從低到高的指揮層級,最低的中隊聚焦于衛星行動或情報等特定任務,居中的“三角洲”部隊承擔作戰、安裝支持及訓練等任務,其上的三個次級司令部——太空作戰司令部、太空系統司令部(SSC)和太空訓練與戰備司令部(STARCOM),分別承擔向全球指揮官提供太空部隊和作戰支援、太空系統的研發與采辦以及太空部隊的訓練等職責。目前,美國太空軍主要由美國空軍轉隸而來——原美國空軍太空司令部更名為美國太空軍、空軍第14航空隊更名為美國太空軍太空作戰司令部,未來不排除接收部分陸軍、海軍、海軍陸戰隊以及其它機構人員和資產的可能性。

(二)太空作戰條令化

美國空軍是美軍太空作戰條令探索的先行者。太空作戰的概念最早出現在美國空軍1971年版的《第1-1號空軍手冊:美國空軍基本條令》中,并在美國空軍1982年10月發布的第一部軍事太空條令《第1-6號空軍手冊:軍事太空理論》中得到了更詳盡的闡釋。自20世紀90年代以來,其它軍種也加入到發布太空作戰條令的行列中,并根據形勢的發展持續更新。美國陸軍先后發布1995年、2005年兩版《太空對陸軍作戰的支持》和2014年、2019年兩版《陸軍太空作戰》戰地手冊,美國空軍先后發布1998年、2001年、2006年、2012年四版《太空作戰》條令文件。進入21世紀后,美軍開始在聯合作戰層面探索太空作戰條令,積極將太空作戰納入聯合作戰框架。美軍參聯會先后發布2002年、2009年、2013年、2018年四版《太空作戰》聯合出版物。可以說,美軍已經形成參聯會太空作戰聯合條令統率各軍種太空作戰條令的條令體系。作為指導美軍太空作戰的行動指南,在效力上,聯合條令高于軍種條令。

縱觀美國各版軍種和參聯會太空作戰條令,主要規定如何在軍種及聯合作戰層面規劃、執行和評估太空作戰。2018年前的《太空作戰》,除了關于太空安全的基礎知識、太空部隊、太空能力的介紹以外,還包括太空作戰的指揮與控制、任務領域、權責劃分、太空作戰的規劃、實施與評估等內容。隨著美軍越來越強調聯合作戰,2018年版的《太空作戰》廢除了太空態勢感知(SSA)、太空力量強化、太空支持、太空控制和太空力量應用等傳統太空任務領域分類,代之以太空態勢感知、太空控制、“定位、導航與授時”(PNT)、“情報、監視與偵察”(ISR,以下簡稱“情監偵”)、衛星通信、環境監測、導彈預警、核爆探測、太空運輸、衛星操作等十種太空作戰行動與相關能力,以及指揮與控制、情報、火力、調動與機動、保護、保障以及信息等七大聯合功能,并首次引入“太空聯合作戰區域”(SJOA)概念,從聯合作戰的角度闡述了太空作戰與其它作戰行動的集成,推動太空作戰與聯合作戰的深度融合。

除了軍種及參聯會層面的《太空作戰》以外,美國空軍在2004年、2018年還發布了兩版《太空對抗作戰》。根據2018年版的《太空對抗作戰》,太空對抗作戰相當于《太空作戰》聯合作戰條令中的太空控制,它是為獲取并保持太空優勢、確保太空行動自由而開展的作戰任務。太空對抗作戰可劃分為得到太空態勢感知能力支持的防御性太空對抗和進攻性太空對抗,并可在戰術、作戰及戰略層面上,在陸海空天網所有領域展開。進攻性太空對抗指采用各種可逆、不可逆手段,先發制人地打擊敵方太空能力和太空對抗能力,剝奪其利用太空能力的機會。防御性太空對抗則致力于保護己方太空能力免遭攻擊、干擾或非人為危險,保存己方利用太空獲得軍事優勢的能力。

(三)太空作戰和演習常態化

早在20世紀60年代末,氣象和通信衛星就已在越南戰爭中小試牛刀。進入20世紀80年代,衛星介入美軍地面常規沖突的頻率逐步提高。通信衛星在1983年美軍入侵格林納達、1986年美軍空襲利比亞的行動中發揮了重要作用;全球定位系統在1988年美軍波斯灣掃雷護航行動中初露鋒芒;通信和氣象衛星在1989年美軍入侵巴拿馬的行動中也功不可沒。但總體上,太空系統對美國常規作戰的介入仍保持零散和低強度水平。

進入20世紀90年代,以第一次海灣戰爭為序幕,太空系統開始全方位、持續介入美軍地面常規軍事沖突,大大推動美軍把太空行動的重心從早期幾乎專門支持國家戰略任務向給美國常規軍事主導地位“賦能”轉變。從1999年美軍空襲科索沃的行動,到21世紀美軍在阿富汗、伊拉克、敘利亞開展的一系列軍事行動,太空系統不僅提供“情監偵”、衛星通信、指揮與控制、“定位、導航與授時”、氣象服務等廣泛作戰支持,而且深度介入從戰前規劃、戰時實施到戰后評估的沖突全過程,太空作戰趨于常態化。

與此同時,為提升太空作戰規劃和實戰能力,美國太空戰演習種類持續增加、演習內容持續拓展,“施里弗”太空模擬戰、“全球哨兵”和“太空旗幟”等系列太空軍事演習也已常態化。其中,2001年啟動的“施里弗”太空模擬戰作為戰略層面的演習,主要審視美軍未來太空能力需求,它是豐富和完善美軍太空威懾戰略、太空作戰條令、太空力量的運用和開發策略、太空作戰概念創新的試驗場和孵化器。比如,2014年啟動的聯盟太空行動(CSpO)倡議即源于2010年“施里弗”太空模擬戰演練的聯盟太空作戰中心(CSpOC)概念。2014年啟動的“全球哨兵”演習作為戰術層面的演習,主要通過太空態勢感知桌面推演來提高美國與盟國之間的聯合太空態勢感知能力,充當未來太空態勢感知概念、政策和能力構想的試驗和確認平臺。2017年啟動的“太空旗幟”演習作為又一戰術層面演習,效仿著名的“紅旗”系列空戰演習的紅藍兩隊對抗模式,更注重演練太空攻防對抗實戰技能。截至2019年底,美軍已完成13次“施里弗”演習、6次“全球哨兵”演習、7次“太空旗幟”演習。

三、美國太空安全戰略轉向的后果

美國太空安全戰略轉向帶來了深刻的國際國內后果,在大大增強美國太空作戰能力的同時,又刺激了國際太空軍備競賽、加劇太空安全困境。

(一)促進美國武器和作戰模式的革新

太空能力不僅催生了新型武器,而且帶來了對抗形式的革新。比如,隨著1995年提供定位、導航、授時服務的全球定位系統開始全面運行,美軍開發了兩種廣泛使用的新型精確制導武器。一種是在1998年美英空襲伊拉克的“沙漠之狐”行動中首次投入使用的聯合防區外武器(JSOW),另一種是在1999年科索沃“聯軍自由行動”中首次用于實戰的聯合直接攻擊彈藥(JDAM,即所謂“杰達姆”炸彈)。早在1997年,美軍就正式提出了導航戰(NAVWAR)概念。所謂導航戰,指通過協調利用太空、網絡及電子戰作戰,確保及阻止“定位、導航與授時”信息的刻意防御性和進攻性行動。進攻性導航戰指采取主動手段干擾、破壞甚至摧毀敵方衛星導航系統和設施,防御性導航戰指采取被動手段,有效抵抗、化解針對己方衛星導航系統和設施的干擾與破壞。

更具革命意義的是在以體系對抗、信息對抗為突出特征的現代戰爭中,太空能力作為賦能器和軍力倍增器,與其它作戰系統的一體化程度越來越高,并因此大大改變了戰爭形態。以阿富汗戰場的典型場景為例,地面士兵在確認某個攻擊目標后,利用輕便手持全球定位系統接收器計算出所在位置的經緯度,然后把相關信息通過衛星發送至位于佛羅里達的某個空軍基地,空軍基地隨后向駐沙特阿拉伯的指揮官發送警報,指揮官再據此指示“掠食者”無人機飛抵目標所在位置并通過衛星傳輸實時視頻進行比對。一旦轟炸目標確定,執行打擊任務的B-52轟炸機把全球定位系統信息輸入“杰達姆”炸彈的計算機系統并投彈,隨后,“杰達姆”炸彈利用其自身攜帶的全球定位系統接收器貼著地面飛向目標,并在距離目標數英尺之內爆炸。整個過程僅需幾分鐘,而非此前戰爭所需的幾個月。

可以說,太空能力已經成為美軍地面常規沖突中無處不在的關鍵因素,天基“情監偵”系統用于鎖定目標,全球定位系統用于武器制導,衛星通信更是美軍作戰指揮與控制的生命線。在冷戰結束以來美國卷入的歷次地面沖突中,美國憑借包括衛星在內的強大“情監偵”能力,一直保持單向度戰場透明。無可匹敵的太空優勢既讓美軍如虎添翼,又讓其對這一關鍵力量倍增器和賦能器欲罷不能。對美軍而言,太空能力已經成為一種須臾不可離的關鍵能力,沒有太空系統的支持,美軍將變得又“聾”又“盲”又“啞”。正因為如此,2015年,美國戰略司令部司令海滕(John E. Hyten)警告,如果喪失太空能力,美軍將被迫回到第二次世界大戰模式、工業時代戰爭模式。

(二)推動美國太空軍事化、武器化向縱深發展

在太空實戰和演習的不斷錘煉下,美軍積累了世界上最豐富、最嫻熟的太空作戰經驗與技巧,其太空裝備不僅在數量上遙遙領先,在技術水平上也無可匹敵,太空軍事化程度不斷提高。發射能力一度被視為美軍太空能力的“阿基里斯之踵”,1994年啟動的演進一次性發射火箭項目(EELV)等使美軍的太空發射得到保證。全球定位系統終端設備不足也有所改觀,在1991年“沙漠風暴”行動中,美國陸軍每180人擁有1部小型輕便全球定位系統接收器,到2003年“伊拉克自由”行動時,美國陸軍每9人就擁有1部精確輕便全球定位系統接收器。衛星通信能力也越來越高,在1991年“沙漠風暴”行動中,美軍可用帶寬為99兆比特/秒,在1999年科索沃行動中,可用帶寬達250兆比特/秒,在2001年阿富汗戰爭中,帶寬增加至750兆比特/秒,到2003年“伊拉克自由”行動時,可用帶寬飆升至2400兆比特/秒。美國在役“高級凱南”鎖眼衛星分辨率高達0.1米,這是世界上分辨率最高的光學偵察衛星。憑借世界上分布最廣的太空監視網絡和最完備的地球軌道物體目錄,美國的太空態勢感知能力更是無出其右。

與此同時,為應對日益增加的物理、電子和網絡攻擊威脅,美軍雙管齊下,在提高太空系統韌性的同時,越來越積極追求太空對抗能力。一方面,美軍試圖通過建設小衛星星座以獲得基于體系架構而非單顆衛星的韌性,通過強化衛星部件、運用反干擾技術、提高衛星機動能力等,提高衛星的防護性能。以全球定位系統為例,美軍第三代全球定位系統衛星不僅啟用了比普通的民碼信號更安全的新軍碼信號,而且加裝了抗干擾載荷,其抗干擾能力因此提升8倍。另一方面,美軍還積極研發、驗證、儲備乃至部署包括反衛星武器在內的太空對抗能力,在太空武器化的道路上越走越遠。美國是世界上第一個開展反衛星試驗的國家,也是太空對抗手段最豐富的國家,具備直升式動能反衛星武器、共軌反衛星武器、定向能武器、電子戰、網絡武器等眾多可用于欺騙、干擾、屏蔽、削弱或摧毀太空系統的太空對抗能力。1985年和2008年,美國空軍和海軍曾兩度展示了“以導反星”的直升式動能反衛星能力。美國現役地基中段系統、宙斯盾系統兩種中段反導系統的地基攔截彈和“標準-3”艦載攔截導彈,以及“末段高空區域防御系統”(即“薩德”系統)等,都具有攻擊近地軌道衛星的潛力。美軍2004年開始實戰部署、目前已升級到第二代的地基通信對抗系統可干擾衛星通信鏈路,這是美國目前唯一公開承認部署的反衛星武器。由于95%的太空技術都是軍民兩用的,美國還游走在灰色地帶,研發既可用于太空科學探索和商業開發又可在軌攻擊衛星的技術。不僅美軍X-37B迷你航天飛機引發了其是否可充作在軌太空武器的猜想,自2003年以來,美軍在近地軌道、地球靜止軌道開展的8次交會對接與抵近操作(RPO)以及跟蹤、瞄準與攔截技術試驗,其也具備共軌反衛星能力。

(三)加劇國際太空軍備競賽

作為世界上頭號太空強國,美國太空安全戰略的轉向產生了負面示范效應,刺激更多國家步其后塵。2019年3月,印度進行了代號為“夏克緹任務”的反衛星試驗,4月在班加羅爾建立負責指揮印度海陸空三軍所有太空資產的國防太空局,6月成立隸屬并向國防太空局提供技術和研究支持的國防太空研究組織,7月又舉行了旨在評估印度所需太空和太空對抗能力的“印度太空快車”桌面太空模擬戰演習。法國國防部2019年7月發布了《太空防御戰略》,提出了開發保鏢衛星、在衛星上裝備機槍等太空武器計劃,9月在空軍內部成立負責軍事太空政策制定與實施、太空作戰行動的太空司令部。2019年11月,北約正式承認太空為作戰領域。2020年5月,日本正式在航空自衛隊下成立“宇宙作戰隊”。可以說,一種把太空納入作戰領域、與陸海空相提并論的全球趨勢正在興起。

近年來,美國還致力于構建太空態勢感知國際網絡、太空作戰國際聯盟,推進軍事太空系統共建、美軍太空演習和太空課程國際化,積極打造太空作戰國際統一戰線,為太空軍事化、武器化的全球蔓延推波助瀾。另外,美國于2001年、2019年先后退出美蘇《反導條約》、《美國與蘇聯消除兩國中程與中短程導彈條約》(INF,簡稱《中導條約》),對于是否續簽即將于2021年2月到期的美俄《新削減戰略武器條約》(New START)也態度曖昧,這令美俄核軍備競賽限制以及不得干擾被稱為“國家技術手段”的偵察衛星的正式禁令岌岌可危。如果任其發展,核軍備競賽合并太空軍備競賽不僅將加劇太空安全困境,而且將給大國戰略穩定帶來嚴重沖擊,嚴重威脅世界安全。

四、美國太空安全戰略轉向對中國的影響

如果說蘇聯是冷戰時期美國太空安全戰略轉向的主要外部誘因,從20世紀末至21世紀開始,中國逐漸成為美國備戰太空的假想敵之一。近年來,隨著中國太空力量的日益強大和美國戰略重心重回大國戰略競爭,鑒于中國的綜合國力和經濟體量,中國甚至被美國視為比俄羅斯更大的太空威脅,這成為美國加速太空軍事化和武器化的理由之一。美國太空安全戰略轉向給中國帶來重大影響。

(一)輿論上遭遇美國持續抹黑

以1999年《考克斯報告》指責中國非法竊取美國太空技術、威脅美國國家安全為起點,美國持續炒作中國太空威脅論。2001年,“拉姆斯菲爾德報告”宣稱,如果發生臺海沖突,中國有可能對美發動“太空珍珠港”襲擊。2007年1月,中國進行反衛星試驗,時任美國負責軍控和國際安全的助理國務卿稱,此舉敲響了少數國家正在追求利用美國脆弱性的能力的警鐘。2014年7月,中國進行陸基導彈攔截試驗,五角大樓則明確將其定性為一次旨在摧毀近地軌道衛星的反衛星試驗。從2003年中國首次載人航天飛行成功,到2019年1月中國實現全球首次探測器著陸月球背面,中國在太空領域的每一次突破或成功都會成為美國渲染中美太空競賽乃至中國太空威脅的理由。比如,為保證2019年“嫦娥四號”降落在月球背面時與地面保持通信聯系,2018年,中國提前在拉格朗日點2部署“鵲橋號”中繼通訊衛星,此舉被解讀為中國試圖在地月空間確立軍事主導權。可以說,美國在太空領域對華口誅筆伐已經常態化。所不同的是,在21世紀初期,美國主要炒作中國作為力量較弱的一方,將利用反衛星武器作為“殺手锏”發動對美非對稱作戰。到了21世紀的第二個十年,美國開始在大國戰略競爭敘事中渲染中國試圖獲得對美太空優勢。

盡管有學者批駁美國對中國意圖的解讀主要基于假設而非事實,基于非權威的、隨意選擇的和蹩腳翻譯的中文來源,甚至一字不同謬之千里,比如,中文里指代用于結束沖突的王牌(Trump)——“撒手锏”,在英語中變成了指代對美衛星發動先發制人攻擊的“殺手锏”(Assassins Mace)。盡管有研究表明,雖然美國的某些衛星易受攻擊,但中國還沒有能力發動嚴重影響美國的廣泛反衛星行動,即便中國能夠發動非常復雜、高難度的反衛星行動,也不能獲得決定性軍事優勢;而且,由于美國擁有更多的軍事衛星替代選項,若發生反衛星對抗,美國所失小于中國所失,遺憾的是,這些理性的分析為聲浪更高的中國太空威脅論所淹沒。美方一些明顯雙標、似是而非乃至空穴來風的不實言論,不僅在美國大行其道,而且向國際蔓延,不僅令中國在國際輿論上陷于被動,而且使中國國際太空形象受損。

(二)能力上遭遇美軍對沖

一是針鋒相對,對中國懾戰并舉。2008年2月,部分作為對2007年中國反衛星試驗的回應,美國實施了“燃霜”行動,用“以導反星”的方式在太平洋上方約240千米處,摧毀了一顆失靈的美國情報衛星,展示其反衛星能力。2014年2月,作為對2013年5月中國飛行高度超3萬千米、接近地球同步軌道的探空火箭發射試驗的回應和威懾,美軍又一改秘而不宣的傳統,解密了能夠對地球同步軌道進行監視并具備在軌機動能力的地球同步太空態勢感知項目(GSSAP)。與此同時,美國還把中國設定為假想敵和主要對手,強化太空攻防作戰演練。2010年的第6次、2014年的第8次、2017年的第11次及2018年的第12次“施里弗”太空模擬戰,均把場景設定為亞太/印太任務區一個等量級太空與網絡空間競爭者試圖挑戰美國領導地位,其針對中國的意圖不言而喻。

二是強化太空力量在印太地區的前沿部署,保持對華高壓態勢。通過把一臺C波段太空監視雷達從中美洲安提瓜(Antigua)重新部署到澳大利亞西部的哈羅德·霍爾特(Harold E. Holt )海軍通信站,以及把一臺直徑為3.5米的太空監視望遠鏡從新墨西哥白沙導彈試驗場搬遷至此,美軍不僅因此大大提高了對印太衛星發射的追蹤,而且加強了對西太平洋、印度洋上空地球靜止軌道衛星的監視能力。2020年3月啟用的新一代“太空籬笆”也部署在印太地區,這臺部署在馬紹爾群島夸賈林環礁(Kwajalein Atoll)的固態S波段雷達,能夠探測到近地軌道與中軌道上直徑為1分米的物體,其識別并跟蹤太空碎片的能力因此提高了5倍,達到10萬片及以上。

(三)區域上面臨美軍主導的印太太空“朋友圈”環伺

自20世紀70年代以來,澳大利亞著名的松峽(Pine Gap)基地在美國對華太空監視活動中發揮了非常重要的作用。近年來,美軍印太太空聯盟及伙伴網絡呈加速拓展和深化之勢,包括與日本、澳大利亞、韓國、新西蘭、泰國等國簽署太空態勢感知協定;與澳大利亞、新西蘭結成太空作戰聯盟;向日本、澳大利亞和新西蘭等國開放“施里弗”、“全球哨兵”、“太空旗幟”太空戰演習;接納澳大利亞和新西蘭投資參與美軍“寬帶全球衛星通信”(WGS)系統;承認印度區域導航衛星系統(NAVIC)為“盟友系統”;等。對美國來說,打造印太同盟與伙伴網絡可以實現優勢互補、成本分擔;對其印太盟友與伙伴國家來說,美國的支持為其推進太空軍事化乃至武器化提供了外部刺激和新動力。比如,日本不僅在2019年與美軍簽署協定,同意在“準天頂”衛星搭載美軍太空態勢感知載荷,而且將在2023年建成一座太空態勢感知深空雷達,并實現日本自衛隊與美軍太空態勢感知系統的聯結。美國與其印太盟友、伙伴國家在太空安全領域相互策應,增強了其謀求印太乃至全球太空霸權的籌碼,使亞洲太空安全形勢復雜化。

可以說,盡管我國太空力量取得了長足進展,但美國作為太空軍事化、武器化程度最高的太空強國,其仍保持較大對華優勢。根據美國憂思科學家聯盟的數據,截至2020年3月底,美國在役衛星總數1327顆,其中,軍事衛星達192顆,中國在役衛星總數363顆,其中,軍事衛星62顆。另外,在戰略預警衛星系統等關鍵軍事太空能力上,我國也有待突破。美國把中國視為太空對抗的主要假想敵,給我國維持太空穩定、臺灣和南海局勢穩定,以及中美戰略穩定增加了新的變數。

結?語

特朗普政府官宣太空為作戰領域、成立美國太空軍等都是前所未有的太空安全舉措,這既是繼20世紀80年代里根政府、21世紀初小布什政府之后美國太空鷹派思維的又一周期性發作,也是自20世紀70年代后半期開始的美國太空安全戰略轉向持續推進的必然結果。特朗普政府重建美國太空司令部、成立美國太空軍并非心血來潮,而有其歷史淵源。美國太空司令部的歷史可追溯至20世紀80年代,自第一次海灣戰爭結束以來,建立美國太空軍的呼聲就連綿不斷。表面看,交替執政的美國民主黨政府和共和黨政府在太空領域呈現出鐘擺式的運動軌跡,但在以實力求和平、鞏固美軍太空軍事霸權上并無二致,推進太空作戰、維護并鞏固美國太空主宰地位已經成為超黨派戰略共識。奧巴馬民主黨政府與特朗普共和黨政府在備戰太空上的區別,恰如冷戰時期福特共和黨政府、卡特民主黨政府、里根共和黨政府在開發新反衛星武器上的分歧。未來無論誰執掌政權,美國改弦更張的可能性不大。

不過,美國太空安全戰略的轉向仍是一個未竟歷程。迄今為止,體制調整主要圍繞美國軍方(所謂“白太空”)展開,幾乎沒有觸及太空情報界(所謂“黑太空”);美國太空軍的最終構成和統一的太空安全采辦體制塵埃未定,美國太空軍獨立的太空軍事學說的形成、特有的太空作戰文化的培養等更有漫長的一段路要走;未來美國府會、驢象、黑白太空乃至各軍種之間的相關利益博弈和地盤爭奪也不會就此停止。另外,雖然沒有任何國際協定明確界定什么是太空武器,不存在基于條約的不得擁有反衛星武器的特定法律義務,但把地面戰爭延燒到太空一直被視為國際禁忌,不僅威脅世界和平,而且不利于維護太空穩定、和平和可持續發展。與此同時,美國的太空安全戰略轉向令我國太空安全、主權安全乃至戰略安全承壓。太空軍事化已然是事實,但太空戰絕不是宿命。中國應與國際社會一起,積極開展太空外交、推進太空軍控,為避免太空淪為下一個戰場而努力。

(責任編輯:彤?弓)