抗戰時期省營企業性質研究

盧征良 朱蔭貴

摘?要:抗戰時期大后方許多省份涌現了一種新的企業經營模式——省營企業公司,其資金總量在當時國民經濟中占有非常重要的份額,為開發省地方經濟、加強不同省區物質調節、統一經營省內企業等方面做出了較大貢獻。省營企業公司與完全的國營企業在財政基礎、投資主體、經營主體、經營范圍及發展結局等方面存在較大差異。在其發展初期,它是作為和中央政府的對立面而出現;在抗戰時期特殊環境下,中央政府需要發展地方經濟以促進抗戰,所以愿意花費大批資金發展省營企業,省營企業也因此獲得了快速的發展;而在抗戰勝利以后,中央政府不愿看到地方政府經濟勢力坐大,因此對省營企業的投資日漸減少,直至完全斷絕,這直接導致了省營企業急劇衰落的結局,最后幾乎所有的省營企業都因為資金困難而日趨破產。

關鍵詞:抗戰時期;省營企業公司;國營企業

中圖分類號:F129?文獻標識碼:A?文章編號:0257-5833(2020)09-0150-14

作者簡介:盧征良,西南民族大學旅游與歷史文化學院副教授?(四川?成都?610041);朱蔭貴,復旦大學歷史系教授?(上海?200433)

1937年抗戰爆發后,大后方許多省份出現了一種新的企業經營模式——省營企業公司①,其資金總量在當時的國民經濟中占有非常重要的份額。截止到1942年,貴州、云南、四川、西康、廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北、陜西、甘肅、寧夏、山西、山東及安徽等16省已經籌設或創立此種公司組織,“超出我國省份半數以上,且在各該省之比重逐漸成為事業之中心”,“無論在省抑在國內的新興經濟事業中,均不得不占到一個特殊重要的地位”。民國時期學者伍連炎也指出省營企業公司“隨著民族獨立戰爭的開展而興起”,“自由區各省,不論前線與后方,幾普遍建立,計有……十七個單位組織,統計資本總額逾六萬萬元”,“經營事業,包括工礦、農林、貿易等部門,其中投資最大的是工業,所設冶煉、機械、化學、紡織、面粉、酒精、陶瓷、煉油、火柴、制革、制糖等達五百余單位”,成為“自由大地中經濟抗戰的生力軍,民族企業中的中堅部隊”。

從表1可以看到,抗戰時期省營企業公司的發展有兩個特點:(一)地域分布廣:省營企業組織或籌備機構遍設于貴州、云南、四川、西康、廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北、陜西、甘肅、寧夏、山西、山東及安徽等16省,各省省營工廠總計達141家;(二)資本總額巨大:從表1“資本”欄可以看到,抗戰時期省營企業公司總資本達到542 000 000元,民國時期學者伍連炎則認為省營企業公司的資本總額當有610 000 000元,如果算上蘇、豫、晉、寧四省企業公司的資本,那么全國省營企業公司的資本總額當在700 000 000元以上。根據當時經濟統計,1941年大后方全國工業資本總額約計16萬萬元,那么省營企業公司資本總額(以最保守的資本數542 000 000元來估算)約占大后方工業資本總額34.5%,從其比額可以看到省營企業公司工業資本在大后方工業資本中占有的重要地位。

省營企業公司誕生后,社會各界人士對其屬性就有不同的看法。貴州企業公司總經理彭湖認其為一種新興的經濟組織形式,他認為“省單位企業”無論是從表面看還是從內容方面來說,其制度建設“可謂新穎而進步”,“在抗戰建國同時并進,敵人謀我益急之今日,各省力圖開發生產之建設工作,實無可非議之處”。伍連炎認為無論從形式與內容觀察,省營企業公司都是“戰時有力的新型經濟組織”,是“后方獨一無二的足以配合中樞執行國家經濟建設政策的經濟機構,其地位與任務至為重要”。但也有與之相反的觀點,如川康興業公司開始籌辦時,當時重慶《商務日報》在其社論中就認為川康興業公司在事實上,“雖非完全屬于國營,而亦近于完全國營”。可見,在當時學界、輿論界對省營企業公司的屬性就存在分歧和爭論。

這方面爭論在當前學術界也有所表現。目前國內有些學者將省營企業公司納入國營企業研究范疇,其推論的依據是無論省營企業公司還是國營企業,其本質上都屬于政府出資創辦,因此應納入國營企業研究范疇。如張忠民研究員認為,“國有”、“公有”、“國營”、“公營”的企業都應該屬于國有企業,因為它們都為政府所有,所不同的只是一個是中央政府,另一個是地方政府,所以都應該屬于國營企業。此種說法有很大的影響,因而很多學者在進行歸類時,都將省營企業公司當作國營企業來看待。當代另一個企業史學者朱蔭貴對此問題的表述與張的看法不盡相同。首先,他認為“地方政府資本……成為國民黨政府國家資本的一個重要組成部份”;但是,他又稱,“在當時國民黨政府的國家資本企業中,除中央各部委和資源委員會等國家資本系統外,各省營企業公司是最具重要意義,且相對完整和規模較大的另一層次國家資本主義體系”。按照朱蔭貴教授的理解,省營企業公司屬于“另一層次的國家資本主義體系”,它與典型的國營企業(中央各部委和資源委員會屬國營企業)事實上存在著諸多方面差異,至于存在哪些差異,朱教授沒有做進一步的解釋。

如果將省營企業公司看作國營企業,事實上會出現很多思維困境:(1)從資本屬性來看,省營企業公司資本來源多元,包括中央政府資本、地方政府(省政府)資本和民間資本,而且有些省營企業公司(如西北企業公司、綏遠企業公司廣東企業公司、福建企業公司和陜西企業公司等)完全由省政府投資,沒有國家資本,把這些省營企業等同于國營企業明顯不合適;(2)從企業發展過程及結局看,國民黨中央政府對省營企業公司的發展一直持謹慎支持態度,即使在省營企業公司發展的高峰期,國民政府對其發展也是有所限制,而不是放任其發展;抗戰后期,省營企業公司的發展日趨走向沒落,甚至陷于破產狀態;而與之相反,國營企業則在中央政府支持下日漸壯大,為何會出現這種結果呢?很明顯二者對于國民政府統治來說具有不同的存在價值。因此,從本質上來說二者還是有諸多方面差異。那么二者差異表現在哪些方面呢?在近代企業史研究中省營企業該如何歸類呢?本文梳理相關史料,從財政基礎、投資主體、經營主體、經營范圍及發展結局等方面比較省營企業與國營企業的差異,進而探討省營企業性質。

一、財政基礎不同

近代省營企業公司和國營企業的最大區別是二者屬于不同的財政體系。在1928-1941年間,南京國民政府地方財政以省級財政為主體,各省財政獨立,統籌統支,中央財政無權干涉省財政收入支出。1942年是中央與地方財政關系的一個轉折點,國民政府為了加強戰時財政管理,將原來的三級財政體制改為國家(包括中央、省和院轄市)與自治(縣財政)兩大財政系統。省級財政收歸中央,成為中央財政的一個單位,收支全部由中央支配。省級財政喪失了獨立統籌調劑全省財政收支的權力,其最重要任務只是協助中央征收各稅、發行國債,以及監督管理縣級財政。縣級財政成為獨立的一級財政,但只保留一些分散、征收不便的零散小稅,以及中央的部分稅收分成。經過二級財政體系改制和國地收入重新劃分,中央政府控制了國地財政關系的主體部分。這次財政改革既增加了中央財政財力,也遏制了抗戰前存在的地方財政獨立問題。

戰前省地方財政獨立問題非常嚴重。20世紀30年代,一些省份如廣東、山西、云南、四川等省為了實現地方政治經濟割據,不愿輕易交出軍政財政大權。除了本省財政收入,他們還經常截留國家稅收以充作軍事割據資本,而中央政府對此卻深感無能為力。如1929—1936年間,主政廣東的陳濟棠截留了除關稅收入外的其它一切國稅,并利用這些財政收入來增強其軍事實力,以維持其“南天王”地位。陳濟棠原來只統轄有3個師及1個旅,軍隊人數不到5萬人,軍費開支每年1000多萬元;后來出于政治割據需要,他把陸軍擴充到9個師及4個獨立旅,軍隊總人數達到15萬人,每年軍費開支則由1200萬元膨脹到5000多萬元(未含海、空軍和兵工廠以及黨政費的支出)。陳濟棠曾對手下人敞開心懷地吹噓說:“我現在是采取輕機重炮的方針,來裝備著我們的部隊。這些輕機重炮,一方面已經在外國陸續購買,以應急需;一方面可以自己仿造,以達到完善地裝備部隊的目的。”

另一個地方軍閥龍云在統治云南期間(1928-1945年)為了增強省財政收入,也采取截留國家財政的方法。該省國家稅收每年約1500萬元(新滇幣),實際上省財政每年僅向國家財政部鹽務總局解繳中央鹽稅12.72萬元(新滇幣),其它所有稅課悉數被截留并撥歸省庫,這種狀況一直延續到1940年,后經中央與該省政府多次磋商后才最終解決稅課截留問題。這些被截留的稅收最后流向哪里了呢?龍云利用這些截留的財政收入從國外大量購置軍火,以維持其地方獨立的軍事實力。據估計,在龍云執掌云南政權的17年時間里,先后從法國、比利時、捷克購買了大量軍火,并以之裝備了40個團滇軍,使滇軍武器裝備發生了翻天覆地的變化。

除了截留各種稅收,戰前這些地方政府還爭相創辦省營企業以獲取高額利潤。當時省營企業發展較強勢省份有山西、廣東、廣西、四川等,它們在自己的轄區實行壟斷經濟,與民爭利。中央政府對這種行為進行了嚴厲的批評,指摘其發展省營企業是一種“經濟割據”行為,有釀成“政治割據”(這是中央政府強烈反對的)的傾向。抗戰爆發后,各地方在名義上服從中央統治,但省財政在這個時期(1937—1941年)卻還處于獨立狀態,自收自支,中央政府無權干涉。而且當時正處抗戰危難時期,中央政府財政舉步維艱,無暇顧及地方建設,因此極力鼓勵地方政府采取各種籌資方式創辦企業,加強地方經濟建設。這一時期省營企業公司在政策鼓勵下獲得飛速發展,先后有十幾個省份創辦了省營企業公司,總資本額超過542 000 000元,達到其發展的頂峰。可以說,省級財政獨立是這一時期省營企業公司獲得迅猛發展的重要原因。

然而,1942年國民政府的財政體系變革改變了這種局面。抗戰爆發以后,重慶國民政府的軍費開支浩大,國家需款迫切,不得不想辦法增加稅源。在1941年6月16日第三次全國財政會議及同年8月2日的中國國民黨中央執行委員會第五屆第八次全體會議上,國民黨中央政府決定自1941年度起,各省財政收支由中央接管。1941年11月8日,國民政府公布《改訂財政收支系統實施綱要》六項,其主要內容包括:“全國財政收支分為國家財政與自治財政兩系統” (第一項),“國家財政包含原屬國家及省與行政院直轄市(除自治財政收支部分外)之一切收入支出”(第二項)。從此,省財政并入了國家財政,省政府失去征稅權力,省財政自主權自此完全取消。取消省財政帶來了一系列的問題:原來由省政府一手創辦的省營企業該怎么處置呢?省營企業現在應該由誰來經營?其獲得的利潤應該上繳給誰?對于這些問題,中央政府明文規定:公營事業經營仍屬于省政府職權以內的事情,中央無權禁止,但是其營業收入則必須解繳國庫,作為國家該年度的財政收入。也就是說,財政體制改革后,省政府對于省營企業公司只保留經營權,而無獲取利潤的權力。可以想象,公司利潤獲取權的喪失無疑會沉重打擊省營企業公司的經營積極性,并在各個方面影響省營企業公司的發展軌跡。

二、投資主體不同

國營企業和省營企業具有不同的投資主體。按照孫中山的解釋,凡以全國人民力量經營的企業即為國營企業,而以自治政府合全縣人民力量經營的企業稱為地方營企業。南京國民政府基本上沿襲了這一界定,如資源委員會認為,凡中國政府獨資經營,或與人民或外人合資經營之工礦事業,其主辦權屬于代表中央政府之主辦機構者,稱國營事業。因此,國營企業投資主體多為中央政府各部門,如建設委員會、資源委員會、實業部(抗戰后改經濟部)、鐵道部、交通部、教育部及國家各行局等。

省營企業的投資主體則以省政府為主。省營企業多為混合投資,從資本來源看,包括了國家股份、地方政府股份和商股。表1中“資本總計”欄顯示,抗戰時期大后方省營企業公司資本總額達到542 000 000元,其中地方政府(即省政府)投資最多,達到325 230 000元,占比60%;國家股份(即中央各部、資源委員會及國家銀行等)投資總額為157 009 000.8元,占比29%;民營資本投資最少,僅有59 760 200元,占比11%。

具體到每個省營企業公司來看,不同公司其內部國家股份、省政府股份和商股的投資比例差距還是很大。分析表1中“官股”“商股”欄的相關數據,可以看到省份企業公司的官股(中央股、省政府股)及商股的投資比例:省政府完全出資投資的企業公司有6家,分別為山西西北實業公司、陜西企業公司、綏遠企業公司、滇西企業股份有限公司、福建企業公司及廣東企業公司6家;省政府投資比例50%以上的有6家,即廣西企業公司、安徽企業公司、浙江公營企業公司、湖南企業公司、西康企業公司、湖北企業公司。按照現代公司法規定,這些省營企業公司里面省政府的投資都超過50%,省政府擁有絕對控股權是沒有問題的;有的省份省政府出資比例低于50%,如貴州企業公司省政府股份占比僅12.3%(中央官股占比達87.4%),川康興業公司占比為14.3%(中央官股占比51.8%),甘肅開發公司占比為20%(中央官股占比達70%),江西興業公司占比為43.3%(中央官股占比達56.7%),湖南企業公司、西康企業公司占比分別為50%(二者中央官股占比均為50%),這種控股比例會不會影響省政府實際擁有這些公司的控股權呢?不會,公司控股比例不影響其控股權,也就是說,不管省營企業公司里面省政府的控股比例多少,省政府都能掌握公司的實際控制權(關于省政府在其中控制權問題留待下文討論)。

對于省政府來說,這種混合投資的優勢在于能募集資金而不影響政府對公司的控制權。公司資本來自政府機關、銀行界及地方人士三者,“冶官股商股于一爐,并依照普通商業股份有限公司之規定組織”,一方面豐富了資金的來源,另一方面有利于公司內部治理機制的均衡。所以有學者稱贊“其厚集資力之易,當為一省中之無可比擬者”。

三、經營主體不同

依據現代公司理論,股東占有公司股份的多寡決定了其在公司中的控制權力。省營企業公司投資多元,那么企業的經營管理權掌握在誰的手里呢?是國家中央各部、會還是省政府抑或商人呢?

民國時期著名經濟學家吳半農曾論及省營企業公司的經營權利問題。他認為公司的權利有兩種含義,“一是事業所有權,一是事業的經理權,而后者較前者尤為重要”。他強調說:“一個公司的全部或大部資本握在政府手里,固然可以稱為‘公營,但是政府的股本僅占一小部分,但如果政府所派的董事在董事會里占到多數,也可以視為政府公司。”根據現代公司理論,董事會是公司權力決策機關,受股東大會以及全體股東的委托,代理股東負責實施企業的大政方針、戰略決策、投資方向等等。毫無疑問,董事會在公司里面具有最高決策權,而董事長則是董事會的牽頭人,對公司董事會決議的事情具有最后的決定權。因此,公司里面董事人數的占比以及董事長的人選反映了其在公司里面的控制權。也就是說,在政府公司里面,誰當董事長就意味著誰掌握了公司的經營權力。那么,戰時省營企業公司里面董事長職務都由誰來擔任呢?

從表2可以看到,省營企業公司董事長主要由省政府官員擔任:戰時省營企業公司董事長直接由省長兼任的省份有3個,即川康興業公司董事長張群(四川省主席)、湖南企業公司董事長薛岳(湖南省主席)、西北實業公司總理閻錫山(山西省主席);省建設廳長兼任董事長的有4個省份,即廣西企業公司董事長陳雄(廣西省建設廳長)、廣東實業公司董事長鄭豐(廣東省建設廳長)、福建企業公司董事長徐學禹(福建省建設廳長)、安徽企業公司董事長張宗良(安徽省建設廳長);省政府委員兼任董事長的有4個省份,即云南經濟委員會董事長繆云臺(云南省政府委員)、陜西企業公司董事長陳慶瑜(陜西省政府委員兼建設廳長)、云南企業局董事長陸子安(云南省政府委員兼財政廳長)湖北企業公司董事長朱懷冰(湖北省政府委員);省財政廳長兼任董事長的有2人,陜西企業公司董事長李崇年(陜西省政府財政廳長)、江西企業公司董事長文群(江西省財政廳廳長);另外,有些公司董事長由地方官員兼任,如貴州企業公司董事長何輯五(貴陽市長);公司董事長由省政府秘書長兼任,如陜西企業公司董事長彭昭仙(陜西省政府秘書長)。從此可以看到,省營企業公司董事長的人選不是掌握在省政府主席就是掌握在省政府官員手里,或者跟省政府關系比較密切人員手里。因此,從這個方面來說,省政府握有省營企業公司的經營權力。換言之,無論是中央官股占優勢的省營企業還是地方(省政府)股占優勢的企業,這些企業中的經營管理權無一例外掌握在省政府手中。

相比而言,省營企業公司總經理的人選則相對比較強調個人經營管理才能,雖然其中有些人選也可能是權力干預和裙帶關系的結果。如貴州企業公司總經理彭湖就是能力和卓識俱備的企業家,其在調任來黔擔任貴州企業公司總經理之前,其經營才能已在實業界“傳為佳話”。 再如廣西企業公司總經理趙可任也是當時極具才干的企業家。但有些公司總經理可能更多因為裙帶關系,如安徽企業公司總經理羅園仙即為安徽省主席李品仙親信(內兄),福建企業公司總經理陸桂祥為公司董事長徐學禹親信,廣東實業公司總經理陸宗騏為省主席李漢魂親信等。

綜上所述,省營企業公司的經營管理權實際上掌握在省政府手中,這一點可以說是抗戰時期省營企業公司最重要的特征。正是在這個意義上,朱蔭貴教授特別強調說:“省營企業公司大多是在地方政府行政和經濟力量的主導下,采取特種股份有限公司的經濟組織形式,經營本省地區內的各種經濟事業。

四、經營范圍不同

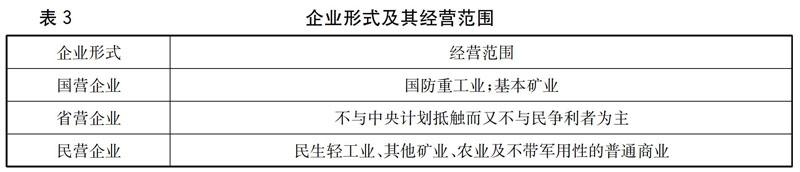

關于國營、省營企業經營范圍問題,1937年2月國民黨五中全會第三次會議上政府公告就有明確的規定:國營工業主要從事有關國防的基本礦業及工業、電力、重要資源如煤炭、石油、金、鎢、錫、銻、汞的開采,以及生產戰時必須品的機械、電工器材、酒精、油、堿的生產,以奠定國防工業的基礎。省營工業為不從事重要國防工業,并不宜與民爭利,省營企業應依照特別股份有限公司條例組織公司,對其擴張加以限制。1938年3月在武昌召開的國民黨臨時全國代表大會是一次非常重要的制定戰時經濟政策的會議。會上通過了大會宣言、《非常時期經濟方案》、《抗戰建國綱領》以及《工業政策實施大要案》。大會宣言提出:“抗戰期間關于經濟之建設……凡事業之宜于國營者,由國家籌集資本,從事興辦”;《非常時期經濟方案》則認為,建設事業“非政府單獨力量所能完成,政府對于與國防有密切關系之工礦業率先創辦外,其他多數事業應提倡人民自力經營或利用友邦資金辦理”;《工業政策實施大要案》則劃定“國營與民營工業之范圍”,“基本亟需之工業由政府限期舉辦;……政府除對于與國防有密切關系之工礦業率先創辦外,其他多數事業應提倡人民自力經營或利用友邦資金辦理”。同年6月,經濟部制定了《抗戰建國經濟建設實施方案》,內中強調“基本事業宜以國力經營”,具體包括“建設煤、鋼、鐵、銅、鋅、鎢、石油、機器、電工器材等工礦事業”。1939年1月,國民黨五屆五中全會通過的《西部各省生產建設與統制(礦產與重工業為主)案》,對于戰時大后方的國營企業、地方省營及民營的關系再次作了較為明確的界定:“凡與國防有重大關系之礦業以及重工業,自以國營為原則;但經中央許可,仍得由省經營之。其他礦業、輕工業、農業,以及不帶軍用性的普通商業,則務采獎勵民營之方式。”

這種劃分方式也得到當時學界的認同。如著名學者吳半農就曾撰文討論過省營企業與國營企業的劃分問題,他從學理的角度提出了具體的標準,他認為國營企業有幾個方面的原則:鎖匙事業和軍備制造業、須由中央政府統籌或統制的重要事業、在政治文化上有重要作用的事業都應由中央政府經營。因為這些事業,有的關系整個國家的存亡得失,有的需要國家拿出整個的力量來舉辦,有的需要政府根據全國的情形作通盤的打算,有的需要全國有一個統一的政策。如果聽任各省自行經辦,不特有害于全國性的經濟計劃和經濟統制施行,而且足以破壞國家的統一運動,加強地方主義的阻力。不過,“中央政府辦理這些事業,也可視事實的需要,允許省政府投資”,“有全國性或省際性的歸中央經營”。

那么,省營企業經營范圍在哪些方面呢?吳半農認為,從地域上來看,“以省或市為范圍的歸省或市經營”。具體來說,應該劃歸省營的事業有下列幾種:(1)各省現有和可能發展的特產;(2)有迫切需要,而規模宏大,各省私人不易或不愿舉辦的普通事業;(3)為地方機關及省營事業所需的其他制造事業;(4)省內公路和運輸事業;(5)以省或市為范圍的公用事業,如市內電話、市區交通自來水等;(6)地方性的森林墾殖和公共工程,如省內的河工、水利等;(7)以一省的金融活動為業務的銀行業。吳認為,各省政府舉辦這類普通企業時,須防‘與民爭利,并須“樹之以楷,為民先導,供私人投資知所適從,而不阻塞其發展的途徑”,“省營事業最好依照特種公司條例,盡量吸收民股,使成為政府與人民共同發展各省經濟之機構”。根據上述內容,現將國營企業、省營企業及民營企業經營范圍列表如下:

從表3可以看出,凡國防重工業或有獨占性質之工業與基本礦業屬于國營企業經營范圍;其他民生輕工業則準許民間經營;至于省營企業,主要采取限制其發展的方針:既不準其染指重要國防工礦業,又不準其與民營企業爭利。

國營和省營工業在經營范圍方面存在一定的區別,當然在實際經營中,存在著相互交叉甚至違規經營的內容也是可以理解的,畢竟這種經營范圍的劃分不是那么具體和嚴格,有些省營企業公司經常利用自己的特權與民爭利,與中央企業爭利。所以時人抱怨說:“近年來除了國營事業,即由中央政府經營的事業以外,各省政府也在經營各種事業。省政府可否經營事業是一個困難的問題,現在省政府即已經營了,中央政府如何予以管制也成問題。國營事業與省營事業如何劃分,省營事業又與各縣政府所經營的自治事業如何劃分,不但是一個經濟制度的問題,并且是一個中央與地方政府權責劃分的問題。在事實上,中央政府似乎不曾積極的鼓勵省政府經濟事業,但省營事業卻在近年來頗為發達。中央政府在初的措置是訂定法律予以管理,后來的趨勢則為限制甚至于禁止。”這種超越省營企業經營范圍的情況表現在以下幾個方面:

(一)違規開辦礦業。抗戰時期國民政府明確規定:即凡國防重工業、有獨占性質之工業與基本礦業屬于國營。一般來說,省營企業公司都能遵守這些規則,完全自營的礦業很少,但也有一些省營企業獨資經營礦業,如在云南有魯甸礦務局、平彝錫銻公司;在湖南有醴陵煤礦局、常寧水口山鉛鋅局、金礦工程處、桃源金礦局、湘潭云湖煤礦工程處等。其他省營企業公司也偶爾經營礦業,但大都是與資源委員會合辦,可算基本沒有違反相關規定。

(二)與中央企業爭利。抗日戰爭時期,國民黨政府以所謂“非常時期”為由,實行經濟統制政策,即實行貿易壟斷、統購統銷、限價議價以及專賣等政策,并設立專門機構進行管理。這些壟斷行業利潤豐厚,讓川康興業公司饞涎欲滴。公司成立后想辦法進入這些行業,進行商業經營,并且美其名曰“以商養工”。桐油屬于中央重點統購統銷業務,川康興業公司與復興公司商訂“經營桐油聯系辦法”, 1944年其桐油銷售業務達到6,000萬元。另外,公司還以安縣茶葉來換取松潘羊毛。川康興業公司還委托四川農業公司及西康皮革公司代購灌毛(產于灌縣的羊毛)及康毛(產于康區的羊毛),原計劃投資500萬元,后來投資額漲到900萬元。除此之外,公司還在小五金貿易方面投資了300萬元,從中賺取利潤100萬元;公司還花50萬購入燒堿,150萬賣出,凈賺100萬元。川康興業公司就是通過這種投機行為,“大量囤積”市場上的緊俏物資以獲取暴利。

(三)與民營企業爭利。有些省營企業公司利用自身優勢經商謀利,如以福建企業公司為例,抗戰期間福建省內米糧供應緊張,福建省貿易公司為米商從銀行取得貸款提供擔保,米商得到貸款后從閩北產米區如寧化、光澤、邵武、崇安等地購運大米到福州銷售,公司對每擔米抽手續費5角。由于大米購銷被少數米商所壟斷,米價從每擔(150斤)13元漲至16元多,后來竟漲至20多元,影響民食非淺。對于運銷物品,公司均抽收商品價值總額5%,僅幾個月收入就達到5萬多元。為擴大經營,公司曾擬設10個國貨商場以向外埠進口貨品,后因內部意見不統一,僅在南平縣辦了一個國貨商場,不久因公司改組,改為南平辦事處。米商從福建省政府那里領取采購證明書和放行執照,政府在必要時還派出軍警護送運輸米糧,保障貨運風險。因此,有人批評福建企業公司這種行為是“官僚政客利用豪商的資本來搜括財物,而商人則依賴官方來壓低小生產者的售價,甚至有強買強賣的情況”。

寧夏馬鴻逵的“富寧公司”則通過壟斷寧夏土特產品購銷,賤買貴賣牟取暴利。例如該公司將低價收購來的羊毛、皮毛、藥材等土特產品和煙土運到天津高價銷售,甚且把這些羊毛拋售到美國,以換取黃金和美鈔。除此之外,馬鴻逵還進行武裝走私,在敵占區賣掉土特產品和煙土,然后收購日用百貨運回寧夏高價銷售,大發國難財,因此馬被人譏為“帶槍的買辦”。

總起來看,省營企業公司越權經營行為雖然不多,但也確實存在。1941年5-7月間,國民政府相繼通過了《非常時期省營貿易監理規則》和《省營工業礦業監理規則》,同時還專門設立了“經濟部省營公司監理委員會”,對戰時大后方發展甚快的省營企業實施監理,確定省營公司的經營范圍應“適合中央整個計劃及法令”,并且禁止省營公司“未經中央許可經營之專賣事業;未經中央主辦機關委托,自行收購政府指定之統銷物品”。在國民政府大力干預下,省營企業公司前期經營中存在的越權經營行為有所收斂,取得了預期效果。

五、二者發展結局不同

省營企業公司的發展經歷了戰前的初步發展、戰時的蓬勃興起及戰后的衰落三個不同的發展階段,它的發展軌跡與國營企業不完全相同:

在其發展初期,它是作為和中央政府的對立面而出現;在抗戰時期特殊環境下,中央政府需要發展地方經濟以促進抗戰,所以愿意花費大批資金發展省營企業,省營企業也因此獲得了快速的發展;而在抗戰勝利以后,中央政府不愿看到地方政府經濟勢力坐大,因此對省營企業的投資日漸減少,直至完全斷絕,這直接導致了省營企業急劇衰落的結局(與此同時,國營企業卻得到急速的擴張與發展),最后幾乎所有的省營企業都因為資金困難而日趨破產。如貴州企業公司在1945年8月日本投降后,“總公司及各單位主要負責人紛紛離去”,投資企業從原來的28家減少到了19家,而且不少單位出現了虧損。雍興實業公司所屬玻璃廠、衛生用具材料廠、實用化學廠等戰后很快關閉東撤。西北實業公司至抗戰結束后“賠累甚巨”。廣西企業公司各廠礦到1946年亦隨之自行解散。廣西企業公司在抗戰中后期日益嚴重的通貨膨脹影響下亦十分困難,“本公司采購原料、銷售成品之工作,原定計劃由總辦事處統購統銷,但因物價變動無常,流動資金有限,各廠場需用之物料,尚未能大量采購,儲備供給,只能隨需隨購,因受物價高漲影響,以致產品成本過高,推銷至感困難”。而到了戰后,處境更為艱難,“自回桂復業以后,除各營業處略有微利彌補外,尚須不時向銀行揭借,以資應付。尤以仕敏土廠、制革廠、印刷廠、酒精廠等或在籌備期間,或需資金周轉。先后向廣西銀行揭借三十余億元將各廠所存廢鐵及不合目前需用之機器數件出售”。因而在1949年1月,廣西省營各工廠、農場、礦區等因遭受戰禍,損失巨大無力恢復業務,只好將現有產業全部捐贈廣西省政府。

陜西省企業公司在抗戰后因物價跌落,虧損甚巨,“以全部資產抵償債務尚有不足之感”,同時被要求“盱衡時勢,重整旗鼓,將各廠之不適于環境者,分別予以結束或整頓,務期吻合實際,以利國家社會”;福建企業公司所屬各廠也在抗戰勝利前后因為種種原因而“紛紛倒閉”;江西興業公司“戰時單位曾達四五十個之多,到了戰事結束時,散的散,關的關,無形中陷于停頓狀態”;等等。省營企業公司這樣的發展結局,和國民政府的態度有直接關系。如國民政府資源委員會主任翁文灝就指出,中國經濟事業單位“可有國營與民營二類,而不可又有省營之特殊辦法”,“庶整個的國家經濟能充分前進,而不受分崩離析之苦”。翁氏認為中國經濟發展應以國家為本位,不能以區域或省份分開獨立經營,不允許各自為政。國民黨政府上層官員的反對態度,對省營企業公司的發展有著直接的影響。從這個意義上來說,將省營企業等同于國營企業并不十分合適。

結?語

近代中國企業經歷了一個曲折的發展過程。長期以來,學界根據資本來源的不同,習慣將其劃分為國有企業、民營企業、買辦企業和外國在華企業四種形式。但結合上文的分析,把省營企業劃歸國營企業并不十分妥當。簡單地把省營企業劃歸國營企業范疇,就抹殺了近代中國企業發展的多樣性和復雜性。在現代的概念框架內,省營企業公司既非民營企業,也與國營企業有諸多方面的不同。那么我們又該如何來看待這種類型的企業呢?

省營企業作為一種獨立的企業形態,在中國臺灣地區(臺灣地區現在還存在一定數量的省營企業)不存在任何問題,但在中國大陸地區則存在諸多方面的爭議。主要原因是1949年以后至改革開放前中國大陸地區實行了完全的計劃經濟制度,根本就不存在獨立的省級財政系統(省財政系統自然是存在,但沒有獨立于國家財政系統),所有的由各級政府經營的企業均被認為是國營企業。這種觀點如果套用到近代企業研究,則存在諸多邏輯混亂的問題,如國民政府為何會鼓勵國營企業發展,而遏制省營企業發展;二者發展的結局為何會如此不同;等等。因此,為了避免這些方面的邏輯混亂,學者在研究中國近代企業發展歷程時,不妨將省營企業作為一種獨立的企業形式來看待,以利于更好地進行研究。

實際上,在近代中國,相當一部份學者認為區分省營、國營企業是很有必要的。如學者孟憲章在《中國近代經濟史教程》中,就將國營企業和省營企業分開來論述,“經濟部對于各種企業之促進,定有一整個計劃,再分別性質,劃分國營、省營及民營三種”。同時期另一著名學者李紫翔則采取了一種折中的方法,他說:“關于國營工業的定義和經營主體,現在尚無確定的釋明。流行的幾種說法:最狹義的是以資源委員會經營的工礦業,才認為國營企業;較廣義的,是以中央各部會經營的為范圍;最廣義的,則包含中央、地方各級政府、軍隊、黨團部、中央及地方銀行等所經營的工業在內。我們在統計上是采用廣義的,不過冠以公營工業的類名,而在類名下,再分國營、省營、縣營、國省合營及國民合營等項目,似乎較為恰當。” 同時期著名經濟學家吳半農也指出:“‘國營事業這個名詞,照我國目前通常的用法來看,似有廣狹兩義。從廣義來說,它是指各級政府所經辦的經濟事業而言;這里的‘國營應作‘國家經營或‘政府經營解釋,實相當于英語國家所謂‘政府企業(government enterprise)或‘公共企業(public enterprise),它和‘民營兩字對稱時,便可稱為‘國營,和‘私營兩字對稱時,也可稱為‘公營。這個意義的范圍較廣,除了中央政府所辦的經濟事業外,還包括著一切省營、市營和縣營的事業在內。從狹義說,這里‘國營只含有‘中央經營的意思,它和地方政府所經辦的‘省營事業形成一個對稱的說法”。按照這樣的說明,“中央政府所辦的事業稱為‘國營,各省政府所辦的事業稱為‘省營,意義明晰,自無含混之處” 。

綜上所述,筆者認為從研究的角度出發,明確和細致區分國營、省營企業的性質概念,不僅有利于深化近代中國企業史的研究,同時也能更好地認識近代中國社會經濟性質。

(責任編輯:陳煒祺)