微觀尺度下莎車縣鄉(xiāng)村聚落演變及其影響機制

古力孜熱·買買提 馬利剛 王宏衛(wèi)

摘要:基于2010年、2016年的土地利用調(diào)查數(shù)據(jù),提取建制鎮(zhèn)、村莊、耕地、林地、草地、水體和沙地等土地利用類型數(shù)據(jù),運用最近鄰方法、核密度估算法、生態(tài)景觀法、擴張指數(shù)法等方法,精準解剖莎車縣聚落演變與周圍土地利用變化的關(guān)系,并解析聚落演化過程中的驅(qū)動因素。結(jié)果表明:(1)2010—2016年莎車縣聚落斑塊面積和數(shù)目均有所增長,而平均斑塊面積變化不明顯;莎車縣聚落斑塊擴張強度比較大,演變過程中依然保持聚集模式;(2)對聚落形態(tài)特征分析發(fā)現(xiàn),在2時期聚落斑塊形狀指數(shù)整體較高,表明在研究時間段內(nèi)聚落趨于不規(guī)則化,散亂且缺乏規(guī)劃,同時土地利用效率較低;(3)研究區(qū)聚落演變過程受自然環(huán)境和人文因素共同作用,表現(xiàn)出“低高程、低坡度、沿河流、沿交通線”的分布特征,其中聚落的生態(tài)、生活、生產(chǎn)“三生條件”及土地利用變化因素對農(nóng)村聚落分布狀況影響較大,城鎮(zhèn)的帶動作用明顯;鄉(xiāng)村聚落對農(nóng)業(yè)的依賴性較強,在用地迅速擴展的同時對周圍土地利用變化帶來負面影響。

關(guān)鍵詞:莎車縣;聚落演變;土地利用;驅(qū)動因素;擴張強度;聚落斑塊

中圖分類號: C922;F323.1 ?文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2020)15-0033-09

鄉(xiāng)村聚落也被稱為農(nóng)村居民點,包括農(nóng)村獨有的單戶住宅、有多戶的村子以及尚未達到城市建設(shè)規(guī)模的農(nóng)村集鎮(zhèn),是居民主要以農(nóng)業(yè)作為其經(jīng)濟活動形式的聚落。農(nóng)村居民點的形成、發(fā)展、分布和形狀變化過程及其與地理環(huán)境的關(guān)聯(lián)是人地關(guān)系系統(tǒng)研究的重要部分,它的科學(xué)布局能夠促進農(nóng)村生產(chǎn)、生活更加均衡地發(fā)展,提高農(nóng)村治理效率,優(yōu)化居民生活品質(zhì)[1-2]。因此,農(nóng)村聚落的規(guī)劃布局是否科學(xué)合理,不僅關(guān)系到新時代鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略能否高效推進,也是“三農(nóng)問題”能否順利解決的關(guān)鍵[3-4]。

鄉(xiāng)村聚落是人地關(guān)系系統(tǒng)的重要研究范疇[5]。國外對農(nóng)村居民點的系統(tǒng)研究始于20世紀20年代,一般經(jīng)歷了從簡單到全面,從定性描寫到定量分析,從空間分析到人文社會范式的發(fā)展過程[6-11]。雖然國內(nèi)對于鄉(xiāng)村聚落的研究如改革開放和社會主義新時期建設(shè)措施的落實起步較晚,但已逐漸從早期的政策制度研究走向解決空間結(jié)構(gòu)、景觀開發(fā)和農(nóng)村居民點的形狀和類型轉(zhuǎn)變、優(yōu)化、監(jiān)管的綜合研究[12-13]。近些年,在內(nèi)容上更加關(guān)注對鄉(xiāng)村聚落時空分異與格局重構(gòu)[14]、鄉(xiāng)村聚落格局演變及驅(qū)動因素[15]、鄉(xiāng)村聚落景觀的保護與發(fā)展[16]、基于生態(tài)保護的鄉(xiāng)村聚落空間重構(gòu)[17]、鄉(xiāng)村生態(tài)旅游背景下鄉(xiāng)村風(fēng)貌的規(guī)劃[18]、鄉(xiāng)村聚落演變特征與土地利用和覆蓋變化(LUCC)響應(yīng)[19]等方面的研究。鄉(xiāng)村聚落演變特征能夠反映聚落的規(guī)模、形態(tài)、位置、時間和空間格局、功能變化,這些對居民點空間結(jié)構(gòu)的研究具有深遠的影響[20-24]。目前,關(guān)于鄉(xiāng)村聚落演變特征及內(nèi)在驅(qū)動因素方面的研究主要集中在內(nèi)地平原、山地、丘陵區(qū)域,針對我國西部干旱區(qū)綠洲鄉(xiāng)村聚落的研究較少,尤其缺乏基于微觀尺度的對不同時期鄉(xiāng)村聚落演變特征、聚落演變與其他土地利用類型變化關(guān)系及演變的內(nèi)在驅(qū)動因素的研究。

新疆莎車縣是葉爾羌河的主要流經(jīng)區(qū)域,鄉(xiāng)村聚落的分布和演變過程深受高程、坡度、河流、交通便捷性等因素的影響。部分專家學(xué)者對西部地區(qū)進行了土地利用/覆蓋變化、土地荒漠化、極端干旱地區(qū)的生態(tài)環(huán)境格局等方面進行了研究[25-28],但關(guān)于鄉(xiāng)村聚落演變過程及影響因素分析方面缺乏系統(tǒng)的研究,因此本研究以莎車縣鄉(xiāng)村聚落為研究對象,探索研究區(qū)居民點時空演變特點和演化過程及其與土地利用類型變化的關(guān)系,以期為優(yōu)化莎車縣居民點空間格局、推動新農(nóng)村建設(shè),以及鄉(xiāng)村聚落格局優(yōu)化和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供決策參考。

1 研究區(qū)概況與數(shù)據(jù)來源

1.1 研究區(qū)域概況

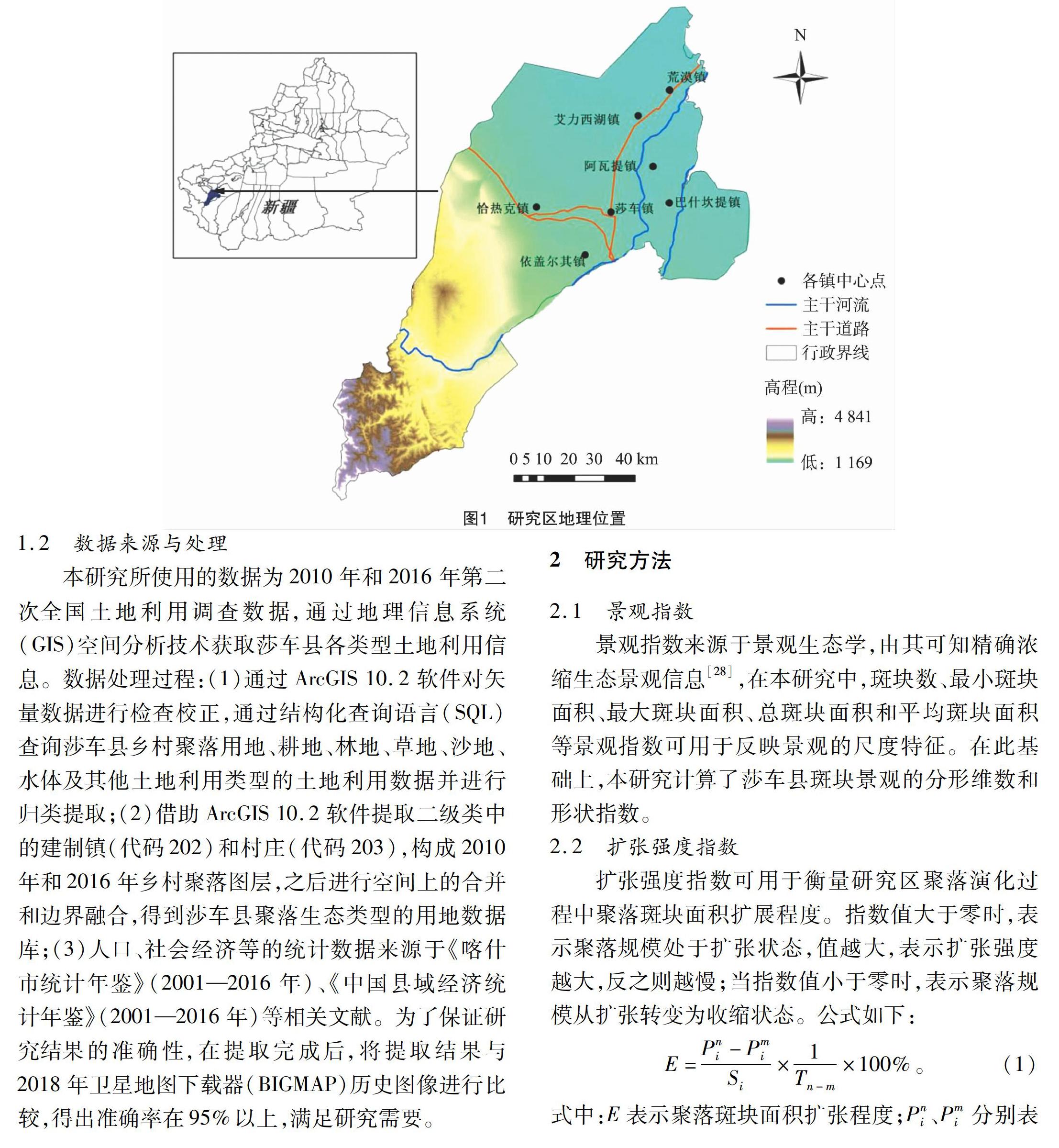

莎車縣處于新疆喀什地區(qū)南部(圖1),位于昆侖山北麓、帕米爾高原南部、塔里木盆地西南部葉爾羌河沉積扇區(qū)[29]。全縣總面積9 037 km2,耕地面積11.53萬hm2,轄8個鎮(zhèn)、21個鄉(xiāng)、1個街道服務(wù)處、491個行政村、73個社區(qū),常住人口85.16萬人,農(nóng)村人口22.99萬人,農(nóng)村人口占比超過74.05%。隨著防沙治理、退耕還林、禁牧、新農(nóng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“平安房建設(shè)”、土地增減掛鉤、生態(tài)建設(shè)等項目的逐步實施,莎車縣的居民點環(huán)境逐漸得到了改善。

1.2 數(shù)據(jù)來源與處理

本研究所使用的數(shù)據(jù)為2010年和2016年第二次全國土地利用調(diào)查數(shù)據(jù),通過地理信息系統(tǒng)(GIS)空間分析技術(shù)獲取莎車縣各類型土地利用信息。數(shù)據(jù)處理過程:(1)通過ArcGIS 10.2軟件對矢量數(shù)據(jù)進行檢查校正,通過結(jié)構(gòu)化查詢語言(SQL)查詢莎車縣鄉(xiāng)村聚落用地、耕地、林地、草地、沙地、水體及其他土地利用類型的土地利用數(shù)據(jù)并進行歸類提取;(2)借助ArcGIS 10.2軟件提取二級類中的建制鎮(zhèn)(代碼202)和村莊(代碼203),構(gòu)成2010年和2016年鄉(xiāng)村聚落圖層,之后進行空間上的合并和邊界融合,得到莎車縣聚落生態(tài)類型的用地數(shù)據(jù)庫;(3)人口、社會經(jīng)濟等的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于《喀什市統(tǒng)計年鑒》(2001—2016年)、《中國縣域經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》(2001—2016年)等相關(guān)文獻。為了保證研究結(jié)果的準確性,在提取完成后,將提取結(jié)果與2018年衛(wèi)星地圖下載器(BIGMAP)歷史圖像進行比較,得出準確率在95%以上,滿足研究需要。

2 研究方法

2.1 景觀指數(shù)

景觀指數(shù)來源于景觀生態(tài)學(xué),由其可知精確濃縮生態(tài)景觀信息[28],在本研究中,斑塊數(shù)、最小斑塊面積、最大斑塊面積、總斑塊面積和平均斑塊面積等景觀指數(shù)可用于反映景觀的尺度特征。在此基礎(chǔ)上,本研究計算了莎車縣斑塊景觀的分形維數(shù)和形狀指數(shù)。

2.2 擴張強度指數(shù)

擴張強度指數(shù)可用于衡量研究區(qū)聚落演化過程中聚落斑塊面積擴展程度。指數(shù)值大于零時,表示聚落規(guī)模處于擴張狀態(tài),值越大,表示擴張強度越大,反之則越慢;當指數(shù)值小于零時,表示聚落規(guī)模從擴張轉(zhuǎn)變?yōu)槭湛s狀態(tài)。公式如下:

式中:E表示聚落斑塊面積擴張程度;Pni、Pmi分別表示不同時期聚落斑塊面積,km2;Tn-m表示研究時段,年;Si表示研究單位面積,km2。

3 結(jié)果與分析

3.1 莎車縣聚落演變特征

3.1.1 聚落規(guī)模演變分析 由表1和表2可知,2010—2016年期間,研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落斑塊數(shù)目和面積處于增長狀態(tài),斑塊總數(shù)目由2010年的17 423個增加至2016年的19 631個。2010—2016年期間,由于農(nóng)村人口增長,加上平安房的建設(shè)、在老房子沒拆基礎(chǔ)上建新房、新老房并存狀態(tài),莎車縣鄉(xiāng)村聚落不斷擴張,導(dǎo)致居民點用地總量從2010年的288.93 km2增長到2016年的324.58 km2,增長率為12.34%。其中,莎車鎮(zhèn)、恰熱克鎮(zhèn)、艾力西湖鎮(zhèn)、荒漠鎮(zhèn)、阿瓦提鎮(zhèn)、巴什坎提鎮(zhèn)、依蓋爾其鎮(zhèn)的聚落斑塊數(shù)目和面積均呈增長趨勢,說明在莎車縣微觀尺度上鄉(xiāng)村聚落斑塊數(shù)目及規(guī)模變化趨勢與莎車縣宏觀尺度上保持一致。

3.1.2 聚落形態(tài)演變分析 由表1和表2可知,研究區(qū)斑塊形狀指數(shù)整體較高,與2010年相比,莎車縣2016年斑塊形狀指數(shù)總體上增加了8.16,根據(jù)分析結(jié)果結(jié)合野外調(diào)查的實際情況可知,這段時間內(nèi)研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落處于不規(guī)則化、較散亂、缺乏規(guī)劃及土地利用效率較低的狀態(tài)。在斑塊形狀指數(shù)方面,恰熱克、艾力西湖、荒漠等鎮(zhèn)的斑塊形狀指數(shù)明顯大于其他鎮(zhèn),且6年間3個鎮(zhèn)的斑塊形狀指數(shù)有所減少,這與研究區(qū)整體斑塊形狀指數(shù)增長的趨勢相反,表明微觀尺度上斑塊形狀指數(shù)減少較為明顯,且趨于規(guī)則化。整體來說,2016年鄉(xiāng)村聚落的斑塊密度和斑塊形狀指數(shù)明顯高于2010年。

3.1.3 聚落擴張強度分析 研究區(qū)聚落土地變化程度由擴展強度指數(shù)表示,分析得出聚落擴展強度指數(shù)的結(jié)果見圖2。2010—2016年研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落規(guī)模擴張速度較大,全區(qū)擴展強度指數(shù)為0.39。在空間上,莎車縣29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地利用擴展強度表現(xiàn)出明顯的部分集中特性,擴張強度相對較高的地區(qū)主要分布在艾力西湖鎮(zhèn)、古力巴格鄉(xiāng)、阿熱勒鄉(xiāng)、恰爾巴格鄉(xiāng)、托木烏斯塘鄉(xiāng)、烏達力克鄉(xiāng)、依蓋爾其鄉(xiāng)和米夏鄉(xiāng)等莎車縣中部地區(qū),相對較低的地區(qū)分布在亞喀艾熱克鄉(xiāng)、佳什拉普鄉(xiāng)、達木斯鄉(xiāng)和喀拉蘇鄉(xiāng)等研究區(qū)的南北地區(qū)(擴張強度指數(shù)最小的達木斯鄉(xiāng)為0.01);另外,莎車縣下轄的莎車鎮(zhèn)周邊的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))聚落擴張強度相對較高,最高的托木吾斯塘鄉(xiāng)的擴張強度指數(shù)為4.95,該區(qū)域聚落斑塊劇烈擴張態(tài)勢比較明顯,這也是其發(fā)展過程中的必經(jīng)階段,對此過程的研究有利于后期鄉(xiāng)村土地整治工作的執(zhí)行。

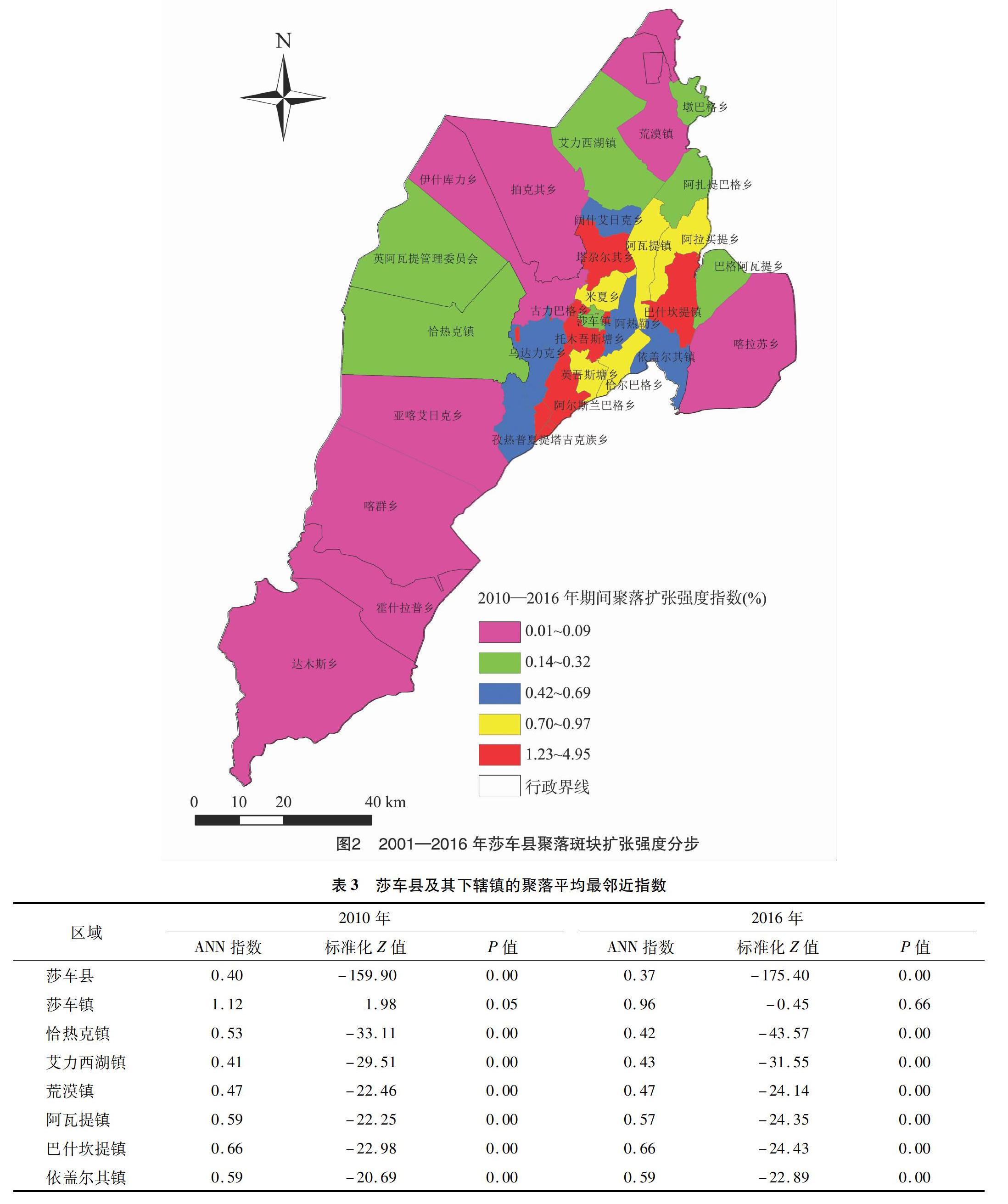

3.1.4 聚落分布模式演變分析 以平均最鄰近(ANN)指數(shù)來分析2010年、2016年莎車縣聚落分布模式。由表3可知,2010年和2016年莎車縣的ANN指數(shù)分別為0.40和0.37,均小于1,說明莎車縣農(nóng)村聚落呈聚集特征并保持此分布模式(平均最鄰近指數(shù)主要通過對鄉(xiāng)村聚落點的中心與其最近鄰聚落點之間的平均距離與假設(shè)隨機分布的期望平均距離進行比較,來判斷農(nóng)村居民點是隨機分布還是集聚分布,如果ANN指數(shù)小于1,則為集聚分布模式;如果大于1,則趨向于隨機分布,用于分析研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落聚集程度)。莎車縣標準化Z值均為負值,且遠小于-1,說明聚集態(tài)勢相對明顯[標準化Z值及其在假設(shè)隨機模式下產(chǎn)生的概率a符合正態(tài)分布,當正態(tài)分布兩端Z值得分越小(負數(shù))時,a值越小,表示標準化Z值為統(tǒng)計意義上的顯著集聚模式]。2010—2016年,ANN指數(shù)減少了約0.03,降幅為7.50%,說明這段時間內(nèi)聚落聚集程度進一步提高。從鄉(xiāng)(鎮(zhèn))尺度上分析, 2010年, 除了莎車鎮(zhèn),其他鎮(zhèn)的ANN指數(shù)均小于1,說明莎車鎮(zhèn)聚落呈離散分布模式,其他鎮(zhèn)均呈現(xiàn)聚集分布模式;至2016年,各鎮(zhèn)ANN指數(shù)均小于1,說明研究區(qū)聚落呈聚集分布態(tài)勢,其中莎車鎮(zhèn)和恰熱克鎮(zhèn)ANN指數(shù)的降幅最大,分別達14.29%和20.75%。6年間莎車鎮(zhèn)和恰熱克鎮(zhèn)聚落聚集程度提高較明顯,說明微觀尺度上與研究區(qū)整體ANN指數(shù)減少的結(jié)果一致。

利用GIS軟件的模塊功能,分別提取3個時期聚落斑塊中心點,并通過核密度法繪制了3個時期的分布密度圖。從圖3可以看出,(1)2010年最高核密度為8.51個/km2,2016年達到 6.82個/km2,可見研究區(qū)部分地區(qū)單元面積內(nèi)的聚落斑塊數(shù)目有所減少;(2)從空間分布的角度來看,莎車縣聚落分布呈現(xiàn)中密外疏的特征,2個時期核密度的分布格局基本相似。從谷歌地球(歷史圖像)可以看出,研究區(qū)的交通網(wǎng)絡(luò)密度在2001—2016年期間明顯增加。隨著西部大開發(fā)的一些重要基礎(chǔ)設(shè)施項目的發(fā)展,如鐵路、公路和機場延伸到莎車縣,吐和高速公路、三沙高速公路和G3012之間的交通貫穿全境,優(yōu)勢突出,加上連接沙河鎮(zhèn)的縣道建設(shè)和改善,使大部分居民點都聚攏在主干交通線周圍;各鎮(zhèn)核密度在2010年、2016年均不相同,表現(xiàn)為莎車縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))聚落斑塊數(shù)目略有差別。

4 聚落時空演化的驅(qū)動力分析

4.1 聚落生態(tài)條件

4.1.1 高程和坡度因素 高程和坡度是影響農(nóng)村居民點演變的基本生態(tài)因素。根據(jù)2個時期不同高程和坡度的農(nóng)村居民點數(shù)量統(tǒng)計結(jié)果(表4、表5),高程小于1 426 m和坡度小于4.7°的區(qū)域,地形趨于平坦,交通便捷,具有良好的生存保障,因此,它是農(nóng)村居民點的主要分布地區(qū),此處聚落斑塊密度較高,聚落斑塊規(guī)模較大,影響程度也最大。分布在 1 426 m 以下范圍內(nèi)的農(nóng)村聚落斑塊的數(shù)量分別占2010年和2016年區(qū)域斑塊總數(shù)的91.205%和91.606%,其聚落斑塊面積占研究區(qū)域斑塊總面積的比重分別達94.179%和94.106%;分布在4°以下范疇內(nèi)的平原地區(qū),2010年和2016年鄉(xiāng)村聚落斑塊數(shù)目所占比例分別達到96.024%和96.155%,鄉(xiāng)村聚落斑塊面積占比分別達到98.939%和95.728%。在高程大于等于1 871 m,坡度大于等于4.7°的區(qū)域,斑塊的數(shù)目和面積近乎為零。

4.1.2 河流因素 本研究為莎車縣河流水面建立了一個距離為1 km的5級緩沖區(qū),并分析了不同緩沖區(qū)內(nèi)居民點的分布情況。從表6可以看出,離河道距離1 km以外的范圍,隨著離河道距離的增加,2個時期鄉(xiāng)村聚落斑塊面積和數(shù)目逐漸減少,在3 km內(nèi)的斑塊數(shù)目占區(qū)域斑塊總數(shù)的比重在2010年與2016年分別達64.98%與64.62%,其面積占區(qū)域聚落斑塊總面積的比重分別達62.76%與63.13%,可見聚落沿河流分布格局比較明顯。莎車縣的水資源相對豐富,葉爾羌河、提孜拉甫河從中穿過,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民生活需要大量的水,因此這種地表水和地下水資源相對充沛的地域,往往是形成農(nóng)村聚落的首選區(qū)域。對南疆這樣極端干旱區(qū)來說, 是一種自然優(yōu)勢,也是聚落發(fā)展和生存的良好保障,根據(jù)以上的研究數(shù)據(jù)結(jié)合,河道等級<3 km的范圍對鄉(xiāng)村聚落分布的影響程度最大。

4.2 聚落生活條件

4.2.1 交通因素 本研究建立了一個半徑為1 km的研究區(qū)交通線(國家公路、高速公路和鄉(xiāng)村公路)的多層緩沖區(qū)[30](表7)。隨著莎車縣交通設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展,全縣交通線由2010年的304 km擴展到2016年的901 km。2010—2016年,研究區(qū)內(nèi)離交通線0~5 km范圍內(nèi)的鄉(xiāng)村聚落斑塊數(shù)目增加,是因為2010—2016年期間農(nóng)村人口增長,加上老新房并存狀態(tài)導(dǎo)致莎車縣居民點不斷擴張;2個時期,該地區(qū)總面積中農(nóng)村居民點的比例在離交通線0~1 km范圍內(nèi)最高,表明道路在一定范圍內(nèi)對居民點分布具有很大影響。

4.2.2 中心鎮(zhèn)帶動因素 目前,在南疆進行的“新農(nóng)村建設(shè)”和“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”使得農(nóng)村聚落不斷向各鎮(zhèn)中心區(qū)集聚,由此可見,城鎮(zhèn)快速發(fā)展對農(nóng)村聚落分布也有很大的積極帶動作用。利用ArcGIS軟件中的緩沖區(qū)分析功能得到中心鎮(zhèn)影響下的不同年份鄉(xiāng)村聚落分布圖,利用轉(zhuǎn)點工具提取2個時期聚落斑塊的中心,再利用ArcGIS中的分析工具生成近鄰表,得到3個時期鄉(xiāng)村聚落斑塊中心距各鎮(zhèn)的距離。將鄉(xiāng)村聚落斑塊中心距各鎮(zhèn)中心的距離劃分為0~<4 km、4~<8 km、8~<18 km、18~<27 km、27~42 km 這5個區(qū)間,通過各鎮(zhèn)緩沖區(qū)結(jié)果與不同時期鄉(xiāng)村聚落屬性數(shù)據(jù)進行相交,得到莎車縣不同時期不同鎮(zhèn)緩沖區(qū)內(nèi)分布的鄉(xiāng)村聚落斑塊數(shù)量和面積統(tǒng)計數(shù)據(jù)。由表8可知,鄉(xiāng)村聚落受中心鎮(zhèn)的影響,0~<18 km內(nèi)距離建制鎮(zhèn)越遠,斑塊數(shù)量越多,聚落規(guī)模也越大,這表明農(nóng)村聚落聚集程度與建制鎮(zhèn)的發(fā)展水平較高、交通便利、基礎(chǔ)設(shè)施完善和就業(yè)機會多等方面有著密切的關(guān)系,因此鄉(xiāng)村聚落不斷向建制鎮(zhèn)聚集, 城鎮(zhèn)的發(fā)展對居民點的發(fā)展有著明顯的帶動作用,在18 km以上的范圍,農(nóng)村居民點受到的發(fā)展輻射效應(yīng)減小,聚落斑塊面積的比例相對較小。

4.3 聚落生產(chǎn)條件

4.3.1 人口與農(nóng)業(yè)因素 在農(nóng)村聚落演化過程中人口數(shù)量的增長是鄉(xiāng)村聚落空間擴散的主要驅(qū)動因素。新疆統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2010—2016年莎車縣的鄉(xiāng)村戶數(shù)和鄉(xiāng)村人口數(shù)量持續(xù)上升,分別由2010年的11.94萬戶和41.47萬人增長到2016年的16.68萬戶和63.04萬人。與此相對應(yīng),農(nóng)作物播種面積由196.48 hm2增長到200.10 hm2,糧食播種面積由86.96 hm2增長到88.27 hm2,棉花播種面積由43.33 hm2增長到83.87 hm2。人口數(shù)量、戶數(shù)、農(nóng)作物播種面積、糧食播種面積和棉花播種面積的增加導(dǎo)致在聚落規(guī)模不斷擴大的同時,聚落逐漸向耕地相對生產(chǎn)、生活條件充足的地區(qū)擴散,聚落數(shù)量不斷增加,聚落密度不斷增大。

4.3.2 土地利用變化因素 土地利用變化在聚落演化過程中具有一定的影響。本研究利用ArcGIS軟件的空間分析功能,將2個時期的農(nóng)村居民點矢量數(shù)據(jù)交叉疊加在研究區(qū)域內(nèi),得到交點的地圖點和疊加的地圖點。根據(jù)ArcGIS軟件中鄉(xiāng)村聚落每個斑塊的屬性數(shù)據(jù)表,以2010年的聚落作基本參考,將定居模式的演變分為新生與擴展、退化與消亡等2種類型,并進一步統(tǒng)計和分析定居點變化的數(shù)量和空間特征。其中,新生型是僅在2016年存在的農(nóng)村居民點;消亡型代表僅在2010年存在的農(nóng)村定居點;擴展和退化類型表示農(nóng)村居民點土地在2010年的基礎(chǔ)上延伸和收縮。圖4和表9顯示了2010—2016年莎車縣農(nóng)村居民點土地利用變化狀況。經(jīng)過統(tǒng)計,2010—2016年,新生型與擴展型聚落用地面積為36.41 km2,占2016年聚落總面積的11.22%,退化型與消亡型聚落用地面積為 0.76 km2,占2010年聚落總面積的0.26%;總體來講,2001—2016年期間,聚落面積增加了 36.41 km2,減少了0.76 km2,說明這段時間莎車縣聚落擴張強度較大,增加的部分主要分布在莎車鎮(zhèn)、阿熱勒鄉(xiāng)、古力巴格鄉(xiāng)、米夏鄉(xiāng),以及均勻散落在其他7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))(巴什坎提鎮(zhèn)、烏達力克鄉(xiāng)、喀拉蘇鄉(xiāng)、依蓋爾其鎮(zhèn)、阿瓦提鎮(zhèn)、塔尕爾其鄉(xiāng)、拍克其鄉(xiāng))周圍;減少的部分主要分布在托木吾斯塘鄉(xiāng)與烏達力克鄉(xiāng)周邊, 其他2個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))有(達木斯鄉(xiāng)、霍什拉普鄉(xiāng))零散分布;由表9可知,2016年新生與擴展的農(nóng)村聚落主要是通過占用2010年的耕地、草地、林地及其他土地利用類型所形成的,而2010年退化與消亡聚落用地很少退還為耕地和林地,可以推斷該地區(qū)農(nóng)村聚落演變與本身土地類型的變化有所關(guān)聯(lián),且這種演化過程可對聚落周圍土地利用類型帶來負面影響。

5 結(jié)論與討論

5.1 結(jié)論

(1)2010—2016年期間莎車縣聚落斑塊面積和數(shù)目的增長比較明顯,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))尺度上聚落斑塊面積和斑塊數(shù)目也表現(xiàn)出以上特點;全區(qū)聚落規(guī)模擴張強度指數(shù)為0.39,大于零,屬于擴張狀態(tài);(2)2010—2016年期間莎車縣聚落表現(xiàn)出聚集特征,并保持聚集分布模式;這段時間聚落斑塊數(shù)目和面積劇增,導(dǎo)致全縣農(nóng)村聚落核密度平均值有所增長,2個年份各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的核密度分布格局大致相似,但部分地區(qū)表現(xiàn)出核心區(qū)和次核心區(qū)擴散現(xiàn)象,且莎車縣不同鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的核密度值存在差異;(3)2010—2016年期間研究區(qū)存在聚落斑塊形狀指數(shù)值較高的特點,結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),這段時間內(nèi)研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落趨于不規(guī)則化、較散亂、聚落用地猛增及土地利用效率較低的狀態(tài)。整體來說,2016年的鄉(xiāng)村聚落斑塊密度和斑塊形狀指數(shù)都明顯高于2010年;(4)居民點空間格局的演變在一定程度上反映研究區(qū)社會、經(jīng)濟、人文的發(fā)展狀況,是在多種因素共同作用下形成的,其中聚落的生態(tài)條件(自然因素)是聚落分布的基礎(chǔ),生活條件、生產(chǎn)條件等因素及土地利用變化也影響著農(nóng)村聚落分布狀況,表現(xiàn)出“低高程、低坡度、沿河、沿交通線”的特征,城鎮(zhèn)的帶動作用顯著,對農(nóng)業(yè)的依賴性較強,聚落用地迅速擴展的同時對周圍土地利用變化帶來了負面影響。

5.2 討論

本研究中研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落演變特征的形成與當?shù)卣叩闹С忠龑?dǎo)密不可分,研究區(qū)演變周期較短,且對比2010年和2016年研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落空間格局可以發(fā)現(xiàn),2010—2016年研究區(qū)鄉(xiāng)村聚落演變特征明顯,可能在下一個第5年(即2021年),該地區(qū)鄉(xiāng)村聚落又會表現(xiàn)出一個新的空間格局特征。本研究以鄉(xiāng)村聚落斑塊作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對莎車縣聚落演變特征進行解剖,加強了對西部地區(qū)聚落演變的相關(guān)研究。農(nóng)村聚落時空演化可以反映莎車縣社會經(jīng)濟發(fā)展程度,這種演變過程受到各種因素的影響,其中高程、坡度、水系等聚落生態(tài)條件可影響居住景觀的空間分布態(tài)勢,中心鎮(zhèn)的帶動作用和交通線等聚落生活條件會在一定范圍內(nèi)影響原有農(nóng)村聚落地域功能和周邊農(nóng)村的基礎(chǔ)保障水平。

為維持土地利用和聚落生態(tài)環(huán)境之間的微妙平衡,研究區(qū)由農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)已逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)建設(shè),努力建設(shè)保護環(huán)境與農(nóng)業(yè)發(fā)展之間的和諧關(guān)系,以塔穆爾其鄉(xiāng)當代農(nóng)業(yè)示范園為示范,推進農(nóng)林聯(lián)合、種植業(yè)、農(nóng)業(yè)觀光旅游,促進縣域農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,使聚落生態(tài)環(huán)境得到進一步的改善。近年來莎車縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)牧業(yè)的大規(guī)模管理(如莎車縣良種繁育場、莎車縣第一林場、莎車縣第二林場、莎車縣園藝場、莎車縣魚苗場、新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院莎車農(nóng)業(yè)試驗站等)及工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的形成,都對研究區(qū)農(nóng)村聚落時空演變起到了一定作用。隨著城鎮(zhèn)化的迅速發(fā)展,全縣農(nóng)落聚落總體呈“聚集—遷移合并”的趨勢,一方面大部分鄉(xiāng)村聚落逐漸向交通方便、生態(tài)環(huán)境極好、經(jīng)濟發(fā)達的核心區(qū)聚集,另一方面邊遠鄉(xiāng)村聚落也開始向核心區(qū)聚集遷移合并,降低了全縣鄉(xiāng)村聚落密度。“人”作為一個自然環(huán)境與鄉(xiāng)村聚落演變過程中的直接參與者,在研究中較少被考慮,本研究偏重分析自然地理環(huán)境對聚落演變過程的帶動影響,基本上沒有考慮人類活動對聚落演變的影響,因此研究結(jié)果具有一定局限性,有待繼續(xù)深化。

參考文獻:

[1]李騫國,石培基,劉春芳,等. 黃土丘陵區(qū)鄉(xiāng)村聚落時空演變特征及格局優(yōu)化——以七里河區(qū)為例[J]. 經(jīng)濟地理,2015,35(1):126-133.

[2]陳偉強,劉耀林,銀超慧,等. 基于迭代評價法的農(nóng)村居民點優(yōu)化布局與整治策略[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2017,33(17):255-263.

[3]周 嵐,于 春,何培根. 小村莊大戰(zhàn)略——推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的江蘇實踐[J]. 城市規(guī)劃,2013(11):20-27.

[4]吳亞偉,張超榮,江 帆,等. 實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略 創(chuàng)新縣域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃編制——以《安徽省廣德縣縣域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃》為例[J]. 小城鎮(zhèn)建設(shè),2017(12):16-23.

[5]譚博文. 新型城鎮(zhèn)化背景下的農(nóng)村居民點格局演變與調(diào)控研究[D]. 重慶:重慶交通大學(xué),2018.

[6]曹鳳麗. 陜北黃土丘陵溝壑區(qū)農(nóng)村聚落形制演變及其優(yōu)化研究[D]. 西安:西北大學(xué),2017.

[7]樂容潮,雷國平,殷嘉迪,等. 農(nóng)村居民點空間分布及影響因素分析——以慶安縣為例[J]. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2017,22(11):173-180.

[8]Clark J K,Mc Chesney R,Munroe D K,et al.Spatial characteristics of exurban settlement pattern in the United States[J]. Landscape and Urban Planning,2009,90(3/4):178-188.

[9]Domon G.Landscape as resource:consequences,challenges and opportunities for rural development[J]. Landscape and Urban Planning,2011,100:338-340.

[10]Conrada C.Measuring rural settlement expansion in Uzbekistan using remote sensing to support spatial planning[J]. Applied Geography,2015,62(2):29-43.

[11]Cunha E R D.Modeling soil erosion using RUSLE and GIS in a watershed occupied by rural settlement in the Brazilian Cerrado[J]. Natural Hazards,2017,85(2):851-868.

[12]吳江國,張小林,冀亞哲,等. 江蘇鎮(zhèn)江地區(qū)聚落體系的空間集聚性多級分形特征——以團聚狀聚落體系為例[J]. 長江流域資源與環(huán)境,2013,22(6):763-772.

[13]汪什豪,李 全,鄧少華,等. 基于生態(tài)敏感性和用地適宜性分析的農(nóng)村居民點評價與優(yōu)化——以海南省屯昌縣為例[J]. 中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2017,38(3):27-35.

[14]周麗敏. 鄉(xiāng)村聚落時空分異與格局重構(gòu)[D]. 杭州:浙江大學(xué),2019.

[15]龔煒華,滕 麗,蔡 砥. 粵北山區(qū)鄉(xiāng)村聚落的時空演變特征及影響因素分析——以韶關(guān)市武江區(qū)為例[J]. 廣州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2018,17(6):81-87.

[16]牛斌惠,劉 鑫. 鄉(xiāng)村聚落景觀的保護與發(fā)展初探——以渝東南地區(qū)的鄉(xiāng)村為例[J]. 園林,2019(7):47-51

[17]曹 潤,楊朝現(xiàn),劉 勇,等. 基于生態(tài)保護格局的丘陵山區(qū)鄉(xiāng)村聚落空間重構(gòu)策略[J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報,2019,35(6):689-697.

[18]張 坦. 生態(tài)休閑旅游背景下山區(qū)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升策略研究——以張家口小五臺山區(qū)域為例[D]. 張家口:河北建筑工程學(xué)院,2019.

[19]張 列. 鄉(xiāng)村聚落用地生活功能演變的微尺度分析[J]. 農(nóng)村經(jīng)濟與科技,2019,30(10):255-256.

[20]王 慧,王宏衛(wèi),楊勝天,等. 西北干旱區(qū)鄉(xiāng)村聚落分布格局特征及影響因素[J]. 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2019,54(2):155-161,170.

[21]馬利邦,郭曉東,張啟媛. 甘谷縣鄉(xiāng)村聚落時空布局特征及格局優(yōu)化[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2012,28(13):217-225.

[22]唐承麗,賀艷華,周國華,等. 基于生活質(zhì)量導(dǎo)向的鄉(xiāng)村聚落空間優(yōu)化研究[J]. 地理學(xué)報,2014,69(10):1459-1472.

[23]李 君,武友德,張 磊,等. 社會經(jīng)濟因素對鄉(xiāng)村聚落區(qū)位影響的適宜性評價分析——以云南環(huán)洱海地區(qū)為例[J]. 經(jīng)濟地理,2016,36(8):195-201.

[24]王媛媛,王宏衛(wèi),楊勝天,等. 艾比湖流域鄉(xiāng)村聚落分布格局特征及影響因素——以新疆精河縣為例[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(6):254-259.

[25]姜廣輝,張鳳榮,顏國強,等. 科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)下的農(nóng)村居民點布局調(diào)整和整理[J]. 國土資源科技管理,2005,22(4):60-65.

[26]陳茂洋. 莎車縣“文化信息資源共享工程”建設(shè)帶來的思考[J]. 科技情報開發(fā)與經(jīng)濟,2011,21(8):133-135.

[27]羅靈嶺. 株洲市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤潛力的分區(qū)研究[D]. 長沙:湖南師范大學(xué),2012.

[28]吳 楠,張永福,李 瑞. 基于景觀指數(shù)的干旱區(qū)河谷縣域土地利用生態(tài)風(fēng)險分析及預(yù)測[J]. 水土保持研究,2018,25(2):207-212.

[29]顏 璐,馬惠蘭. 棉農(nóng)化肥施用技術(shù)效率及影響因子分析——基于莎車縣農(nóng)戶調(diào)查數(shù)據(jù)的實證研究[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版),2014,40(2):203-209.

[30]于 驥. 典型農(nóng)牧交錯區(qū)鄉(xiāng)村聚落生態(tài)適應(yīng)選擇研究[D]. 銀川:寧夏大學(xué),2016.