以情境為載體落實歷史解釋的學科素養

鄭玉珍

【摘要】2020年高考已結束,縱觀近十二年全國卷的改革題,到新高考的學業水平題目,都一如既往地以情境為載體,考查歷史的學科素養。歷史學科素養中歷史解釋成為重中之重,這是歷史學習的核心,也是歷史學科素養落地的關鍵。

【關鍵詞】情境;歷史解釋;學科素養

從“一標多本”開始,歷史學科強調在情境中認知、探索歷史。在新的高考評價體系中,提出高考考查載體——情境,用情境承載考查內容,以實現考查要求。高考評價體系中提出情境就是問題情境, “指的是真實的問題背景,是以問題或任務為中心構成的活動場域”。一般通過文字與符號描述來構建,對于歷史學科來說一般是文字史料、圖表史料、歷史圖片,或者是視頻材料,受歷史、現實的制約,學生面對的更多是文字和圖片史料。

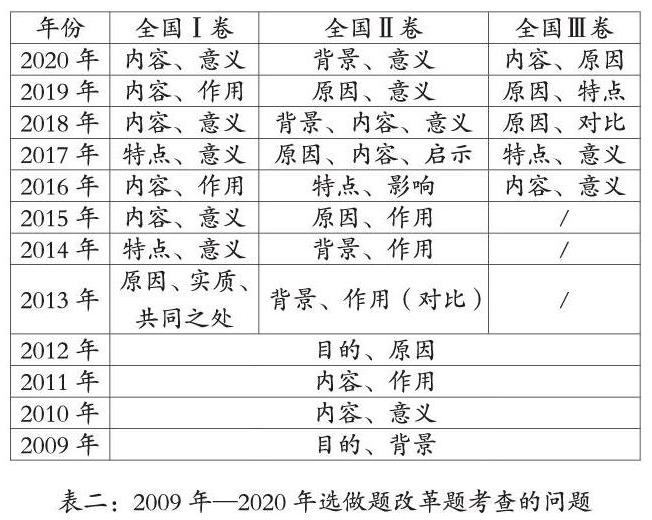

2020年高考落下了帷幕,縱觀今年的高考試題,仍然重視新材料、新情景和新問題。以全國Ⅰ卷選做題改革題為例,題目以表格的形式展示了清末新政時期部分商務法規、章程內容,以考查學生史料實證與歷史解釋的歷史素養。再縱觀近十二年的改革題(見表一),除了個別年份的個別題目,無不可以看到考查內容似乎與課本沒有太大直接關聯,但考查的確實真正的“歷史內容”,真正考查學生的歷史核心素養,特別是對歷史解釋歷史學科素養的考查。

雖說廣東明年高考迎來新的變化,但對考生核心素養的考核始終不會變,高考評價體系提出“四層”為考查內容,這是對以往高考的高度總結,也是對未來高考目標的提煉。“四層”包括核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識。

再看山東省2020年普通高中歷史學業水平等級考試,無論是選擇題還是主觀題,都在新情境中考查學生的歷史解釋的學科素養,尤其是主觀題,從三個歷史時期人口的說明、對梁啟超認識的理解、中國農村改革,再到近代倫敦咖啡館的變化。無不看出要求學生在情境中,多層面、多角度地對新信息進行加工處理,把新獲得的知識納人到舊知識體系中,形成對歷史事物的理性分析和客觀評判。

因而無論是何種教材或者是何種的高考模式,對考生的核心考核目標是沒有變化的。教師要在萬變中應對,注重以情境為載體培養學生歷史學科素養,尤其是歷史解釋這關鍵素養。

首先,創設簡單情境活動,培養歷史解釋素養的基礎性。

人的認識是從簡到繁,素養和能力的培養也是不斷積累、升華的過程。要真正培養學生歷史學科素養,最基礎的是落實學生對歷史學科必備知識的掌握,只有“腳踏實地”才能“仰望星空”,要培養學生歷史素養,首先讓其掌握歷史的基本知識和能力水平,才能在情境問題中找出核心、有用的信息,融會貫通。

從2009年—2020年選做題改革題考查的問題,不難看出,無論情境如何變化,還是考查歷史事件的基本問題:背景、內容、意義。如果學生并沒有相關的歷史基本矢毗只與技術,難以在清境問題中提出有效的信息,只會僅看到不同于教材的史料,無從下手。

要培養歷史學科素養,必備知識是基礎的支撐,要對不同歷史材料進行解釋,必備知識是核心的基礎。只有掌握基本的歷史事實、歷史的基本概念、歷史的基本方法、歷史的基本原理,才能合理對情境進行有效的信息獲取,才能合理地組織、調動各種知識,對情境問題進行科學的分析與評價,尋求解決新問題的方法。落實高考評價體系“四翼”中的基礎性。

第二,利用復雜的情境活動,培養歷史解釋素養的綜合性。

在高考評價體系中明確提出高中階段的學習除了學習掌握外,強調實踐與探索、思維方法,這些都需要在學習中不斷的提升,單是在簡單的活動中無法實現,需要教師在簡單青境活動中增加“難度”,把“簡單”變“復雜”,在“復雜”中強調綜合性、應用性。

例如,2020年全國Ⅲ卷改革題,涉及俄國農奴制改革前后對外貿易的內容。雖說俄國農奴制改革是選修的內容,但對于廣東2020屆學生用的岳麓版教材還是人教版教材,關于這一時期俄國對外貿易的內容,課本并未有所描述。這就需要學生在提供的情境材料中,組織、調動已有的必備知識、正確的歷史史觀,從情境性、時序性、關聯性等方面,綜合運用類比、引申等思維方法,對史料進行判斷與評價。既想到俄國農奴制改革的背景、內容和影響,也考慮在當時世界的發展趨勢,將俄國歷史置身于世界歷史中進行綜合的解釋。

因而在日常教學中,創設學習探索情境,不拘泥于教材,從古到今,歷史材料浩瀚,只要能反映歷史客觀規律或歷史本質的材料,都可以在教學中應用。在課堂中不設答案,讓學生用自己的知識、能力儲備,綜合運用材料與知識,解決情境問題,還原歷史本身。

第三,利用復雜的情境活動,培養歷史解釋素養的創新性。

學習歷史不是為了簡單知道歷史史實,而是要“以史為鑒”,真正領會“一切歷史都是當代史”。歷史已過去,如何讓未知變已知,需要學生在對歷史的解釋中具有創新性的品質。

例如,2020年全國Ⅰ卷改革題,考查學生對清末新政措施的理解,教材關于清末新政的內容并不多,岳麓版的教材在必修一中更是以小字部分出現,作為辛亥革命的背景來講述。題目不拘泥于教材,列舉了清末新政時期部分商務法規、章程內容,把清末新政關于經濟方面的措施聚焦到商業上。近代商業的發展脈絡,課本也沒有過多的表述,如何把清末新政和商業聯系在一起,需要學生講“課堂知識”遷移到材料中,需要學生運用開放性、創新性的思維,獨立而發散思考,綜合運用邏輯方法,對歷史材料進行分析與評價。

高考評價體系中明確提出,創新性主要以發散思維、逆向思維、批評思維等思維品質為重要的特征。古今中外,學習歷史不可能面面俱到,要舉一反三。“一”就是要求具有良好的必備知識和能力、方法,“三”就是具有良好的歷史學科素養,尤其對歷史的解釋,能理解史料,并對其進行科學分析與判斷,能推測和論證,主動解決新問題。

學習歷史最終還是回歸于生活,在正確觀念的引領下,以歷史必備知識為基礎,以歷史學科素養為核心,創新勝地解決問題。

無論是2018年的廣東高考年報還是2019年的廣東高考年報,都提出對中學歷史教學的建議:提高歷史學科的核心素養。如何提高?歷史作為一門基礎學科,有其基礎性、系統性和特殊性。學生學習時間是有限的,歷史內容是無限的,如何把“有限”變成“無限”,就需要歷史學科素養的落實,讓學生在紛亂的時空中,真正做到論從史出,在史料中獲取有效信息,把握歷史發展的規律、時代時段特征。這就要求教師在教學中創新學習探索清境,在情境活動中,歷史學科素養得到落實,學生能分辨時空,在唯物史觀的引領在:對歷史材來進行實證和解釋,不斷接近歷史的真實。

參考文獻:

[1]教育部考試中心.中國高考評價體系說明[M].人民教育出版社,2019.