針灸結合康復技術治療肩周炎的臨床效果

紀文凱

(四平神農醫院,吉林 四平 136000)

0 引言

肩周炎屬于臨床常見疾病,患者多表現為肩部疼痛、肩關節活動功能受限等,多發于體力勞動者,需及時進行治療,避免病情發展,造成三角肌萎縮等[1]。目前,臨床對于肩周炎的治療以保守方案為主,包括口服消炎鎮痛類藥物、痛點局部封閉、按摩推拿等,通過內外在共同作用下,促進肩關節恢復活動功能[2]。但治療效果不甚理想,在此基礎上,本次研究結合實際案例,合理分析針灸結合康復技術在肩周炎患者中的治療效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取我院2018年5月至2019年4月收治的108例肩周炎患者作為研究對象。按照抽簽法分組:對照組共54例,男14例,女40例,年齡40-58歲,平均(48.76±2.96)歲,病程3-18個月,平均(10.46±2.47)個月;觀察組共54例,男16例,女38例,年齡40-60歲,平均(49.08±3.17)歲,病程3-19個月,平均(10.79±2.52)個月。本次研究均為自愿參與,參與者及家屬對研究過程和研究結果享有知情權,組間基線資料對比,差異具有良好均衡性(P>0.05)。

1.2 方法。對照組采用針灸治療:患者取坐位,針灸部位皮膚常規消毒,選肩貞、肩前、秉風、天宗、曲池、外關、臑俞等穴為進針穴位;沿健側條口穴刺向承山穴位方向,完成進針后,指導患者完成外展、上舉、前屈、內收等動作,注意力度輕緩,捻轉毫針,持續6 min,拔出毫針,其余穴位入針與該方法相同,1次30 min,1天1次,持續治療14天。觀察組采用針灸結合康復技術治療:針灸方法同對照組,在此基礎上給予患者康復技術;患者取坐位,放松肩部;康復師輕按患者肩胛,使其固定,托起肘關節,指導其進行肩關節旋轉運動;抓緊患者肘部,做肩關節外展活動,以患者耐受程度為準;上述康復技術鍛煉幅度均由小至大,若康復過程中,出現肩部灼燒感或撕裂松懈聲,可給予冰袋冷敷,以防止腫脹情況;1天1次,1次30 min,均治療14天。

1.3 觀察指標。評估兩組治療前后的疼痛程度,并觀察其治療效果。①疼痛程度:根據視覺模擬評分法(VAS)[3]進行評估,選擇10 cm標尺,左右兩端標記為“0”和“10”,0表示無痛,10表示劇痛,分值越高,疼痛越嚴重。②治療效果:結合臨床癥狀評估,劃分等級為顯效:患者肩部疼痛輕微,肩關節活動功能基本恢復;尚可:患者肩部疼痛感減輕,肩關節活動能力有效改善;無效:上述效果未體現。治療總有效率=(顯效+尚可)/54×100%。③抽取前臂外周靜脈5 mL,以3500 r/min離心10 min后,分離血清。采用酶聯免疫吸附法及配套試劑對兩組患者治療前后的血清炎性因子水平進行檢測對比,包括IL-6(白介素-6)、TNF-α(腫瘤壞死因子-α)。④觀察兩組麻木知覺障礙、頸椎病、托舉無力等并發癥發生情況。

1.4 統計學處理。將本次研究數據輸入至SSPS 20.0統計學軟件中進行分析處理,定量資料采用t檢驗,以(±s)表示,定性資料采用χ2檢驗,以(%、n)表示,兩組數據差異具有統計學意義時P<0.05。

2 結果

2.1 兩組治療前后疼痛程度的比較。治療前,兩組疼痛程度差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組疼痛程度均有所下降,且觀察組疼痛程度低于對照組(P<0.05),見表1。

表1 治療前后疼痛程度對比(±s,分)

表1 治療前后疼痛程度對比(±s,分)

?

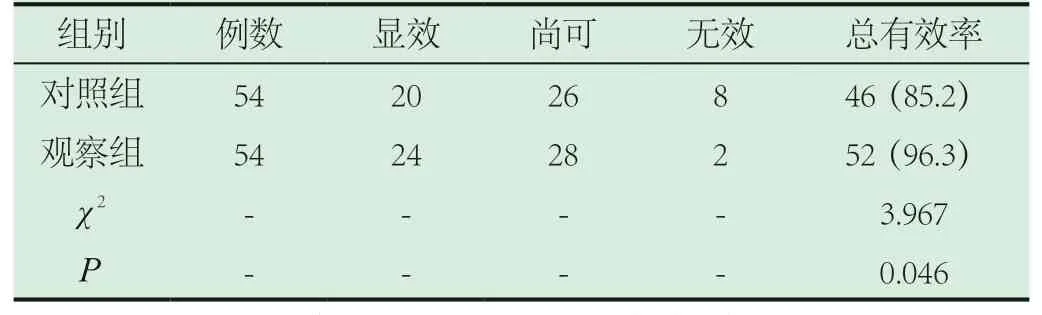

2.2 兩組治療效果的比較。觀察組治療總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(χ2=3.967,P<0.05),見表2。

表2 兩組治療效果的比較[n(%)]

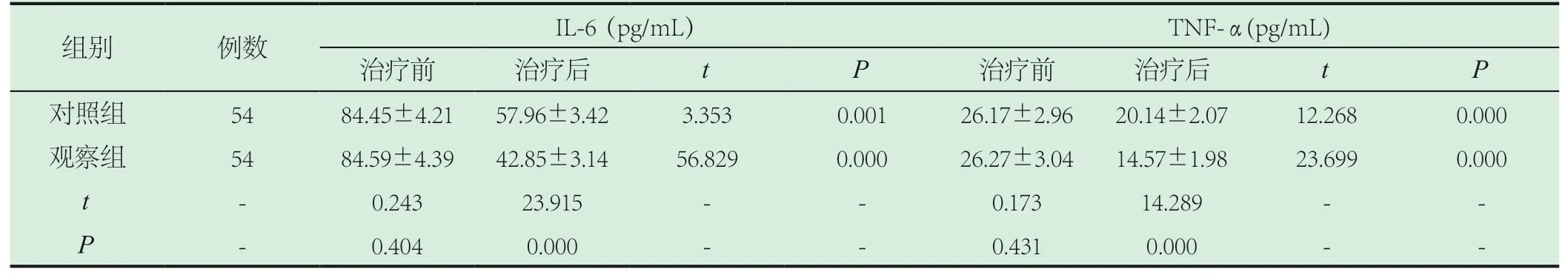

2.3 炎性因子水平變化。兩組治療前IL-6、TNF-α對比差異無統計學意義(P>0.05),治療后兩組上述指標水平均明顯下降,其中觀察組明顯低于對照組(P<0.05),見表3。灸可達到疏通經絡、行氣活血的作用,配合康復技術使用,對放松肩周肌肉、解除痙攣、滑利關節等作用顯著。二者配合使用,可消除肩周疼痛癥狀,松解粘連組織,改善僵硬的肩關節,提高其關節功能活動度。中醫理論中指出,人體在寒性凝滯痹阻關節后,會形成痛痹,針灸的應用可通過針刺,疏通痹阻經絡,起到迅速緩解或消除患者疼痛癥狀的效用[5]。此外,現代醫學認為[6],針灸具有加速血液循環、提高血管通透性、減少炎癥滲出等效用,與康復技術配合應用,臨床效果良好。在吳振忠學者[7]的研究中指出,在針灸、推拿結合

表3 兩組患者炎性因子水平變化對比(±s)

表3 兩組患者炎性因子水平變化對比(±s)

?

2.4 并發癥發生率。觀察組出現麻木知覺障礙1例,頸椎病1例,并發癥發生率為3.70%。對照組出現麻木知覺障礙3例,頸椎病4例,托舉無力2例,并發癥發生率為16.67%。觀察組并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(χ2=4.960,P=0.026)。

3 討論

肩周炎屬于臨床常見肩部損傷,是一種常見的肩關節周圍軟組織不明原因自限性無菌性炎癥,多發于中老年群體,反復性較強,遇冷、吹風會導致病情加重,不利于影響患者的正常生活及工作。其中女性患病率略高于男性,發病誘因與年齡增長及長期勞作有關。隨著年齡增長,人體的肩關節軟組織功能退化,而長期勞作會加重肩關節的損傷,從而出現肩周炎癥狀,該疾病臨床多表現為肩部疼痛及活動受限,在病情較嚴重時,可出現肩部肌肉痙攣及萎縮等。

中醫理論中,認為肩周炎的形成與肌肉勞損、肩部經絡不通、風寒侵襲、素體虛弱等具有相關性[4],因此,臨床治療需快速有效地接觸患者肩周肌肉痙攣及粘連,緩解患者疼痛,恢復其肩關節活動度。現階段,中醫領域內對肩周炎的治療方法包括理療、針灸、推拿、關節松動等等,但在單一治療方案下,效果往往無法達到預期,因此,本次研究將針灸與康復技術進行合理結合,應用于肩周炎患者的治療中。臨床數據顯示,觀察組治療后的疼痛程度明顯低于單一針灸治療組,且治療總有效率明顯高于對照組,數據具有優越性。

結合肩周炎的病理機制及本次研究治療方案分析,針對肩周炎經絡阻滯、氣血閉阻、經脈不通等病機,針治療的基礎上加行康復訓練的治療肩周炎,總有效率更高,疼痛感受更輕,具有實施價值。該理論與本次研究具有一致性,但本次研究著重選取針灸及康復技術進行分析,于肩周炎患者而言,研究理論更具針對性。另外治療后觀察組IL-6、TNF-α表達水平明顯低于對照組(P<0.05),可見針灸結合康復技術治療能夠有效調節肩周炎患者疾病炎性反應過程,有效切中病機從而緩解病癥。從并發癥角度分析,觀察組并發癥發生率明顯低于對照組(P<0.05),說明針灸結合康復技術在改善肩周炎預后中作用突出,能夠規避誘發并發癥的危險因素,促進疾病恢復。

綜上所述,將針灸結合康復技術治療的方式應用于肩周炎患者中,可在疏通經絡的基礎上,緩解肩周肌肉的痙攣癥狀,從而減輕患者的肩關節疼痛感,臨床治療效果良好。