新標準下地鐵車站防排煙設計若干問題探討

姚富宏

(中鐵二院工程集團有限責任公司,成都 610031)

引言

伴隨著城市軌道交通工程的快速發展及國家工程建設規范、標準體系的逐步完善,給地鐵建設者們帶來更多發展機遇的同時,也帶來了諸多需要面臨新的問題和挑戰。

目前,與地鐵防排煙設計相關的國家現行規范、標準主要有:GB 50490—2009《城市軌道交通技術規范》[1]、GB 50157—2013《地鐵設計規范》[2]、GB 51251—2017《建筑防煙排煙系統技術標準》[3](以下簡稱“煙規”)、GB 51298—2018《地鐵設計防火標準》[4](以下簡稱“火規”)等。以上規范及標準因發布時間、編制背景等不同,使設計人員在理解及執行條文的過程中,帶來了一些困惑。本文根據以上幾本規范,并結合工程實際,對部分設計工作常見問題進行分析、探討,供同行參考,不妥之處望不吝指正。

1 關于“煙規”是否適用于地鐵工程的問題

GB 51251—2017《建筑防煙排煙系統技術標準》是我國第一本內容全面、體系科學合理、具有較強可操作性的建筑防煙排煙系統技術標準,是在總結我國建筑防煙排煙經驗和科研成果的基礎上,參考國際上相關的技術標準,結合建筑的特性和火災煙氣發展規律等進行編制的[5]。2018年8月1日起該規范正式實施,其是否適用于地鐵工程的防排煙設計,成為設計師們面臨的首要問題。

“煙規”第1.0.2條規定[3],“本標準適用于新建、擴建和改建的工業與民用建筑的防煙排煙系統的設計、施工、驗收及維護管理。對于有特殊用途或特殊要求的工業建筑和民用建筑,當專業標準有特別規定時,可從其規定”。筆者認為,地鐵工程屬有特殊用途的交通建筑,除專業規范有明確條文規定外,“煙規”中非個性化、普遍適用的通用性條文(如防煙排煙管道材質、防煙排煙管道風速、管道的耐火極限、排煙口位置、排煙防火閥設置及控制要求等)應參照執行[5]。

2 關于防煙分區劃分的問題

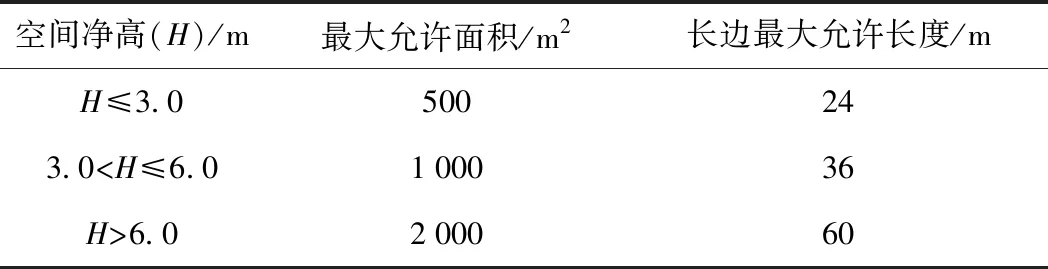

“煙規”第4.2.4條[3],對公共建筑防煙分區的最大允許面積及其長邊最大允許長度的規定見表1。

表1 “煙規”對防煙分區最大允許面積及其

“火規”第8.1.5條,對地鐵車站站廳公共區、站臺公共區、設備管理區的防煙分區最大允許面積的規定見表2。

表2 “火規”對地鐵車站防煙分區最大面積的規定

2.1 防煙分區最大允許面積

(1)標準地下車站站廳、站臺公共區的空間凈高為:一般情況下均小于6.00 m,根據“煙規”,此種情況下防煙分區的最大允許面積不應超過1 000 m2。而根據“火規”,站廳公共區內每個防煙分區的最大允許建筑面積不應大于2 000 m2,站臺層公共區可劃分為一個防煙分區。可見二者存在明顯不一致的情況,設計時建議按《地鐵設計防火標準》的要求執行。

(2)地下車站設備及管理用房區因吊頂形式不同,一般情況下其空間凈高為2.50~6.00 m不等。“煙規”根據空間凈高不同,規定防煙分區的最大允許面積為500 m2或1 000 m2,而根據“火規”,設備管理區內每個防煙分區的最大允許建筑面積不應大于750 m2,二者亦存在明顯不一致的情況,設計時建議按《地鐵設計防火標準》的要求執行。

2.2 防煙分區長邊最大允許長度

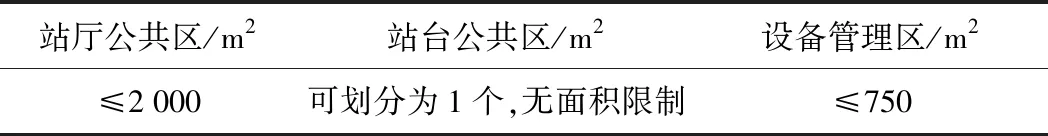

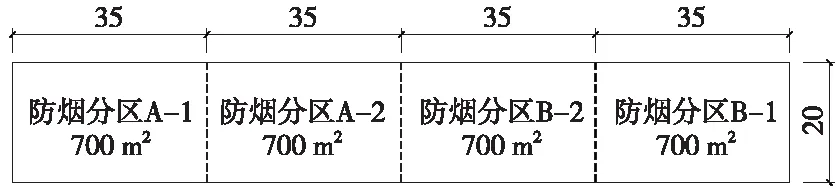

(1)地鐵車站的長度由車輛類型、編組數量、設備用房布置及地面條件等因素綜合確定,一般標準地下車站有效站臺的長度為120,140,186 m不等,車站寬度為20~25 m不等,以上車站結構尺寸決定了地鐵車站公共區是一個“窄而長”的建筑空間。以站廳公共區長140 m、寬20 m的某車站為例,執行“煙規”、“火規”時該區域的防煙分區劃分示意分別見圖1、圖2。

圖1 “煙規”下某車站站廳層防煙分區劃分示意(單位:m)

圖2 “火規”下某車站站廳層防煙分區劃分示意(單位:m)

由圖1、圖2可見,若嚴格執行“煙規”中對防煙分區長邊最大允許長度的規定,上例中的站廳公共區需劃分為4個防煙分區數量,對排煙管路布置、系統控制等均提出了更高要求,增加了綜合管線的布置難度及控制點。同時,對于站臺公共區來說,防煙分區的最大長邊尺寸達120 m以上,也遠遠超過了“煙規”對防煙分區長邊最大允許長度的要求。

根據以上分析,考慮到地鐵建筑的結構特點,建議車站公共區防煙分區劃分時嚴格執行“火規”,有條件時盡量使各防煙分區面積相近且形狀方正,不必受防煙分區長邊最大允許長度的限制。

(2)對于地鐵設備管理區,與常規公共建筑別無兩樣,其防煙分區的長邊最大允許長度可嚴格按“煙規”要求執行。需要說明的是,地鐵設備管理區走道的寬度一般小于2.5 m,其防煙分區的長邊最大允許長度可放寬到60 m。

2.3 排煙口與擋煙垂壁的安裝高度

防煙分區確定后,排煙口與擋煙垂壁的相對安裝高度也是“煙規”、“火規”實施后帶來的一個新話題,兩個規范都明確規定排煙口必須設置在儲煙倉內。

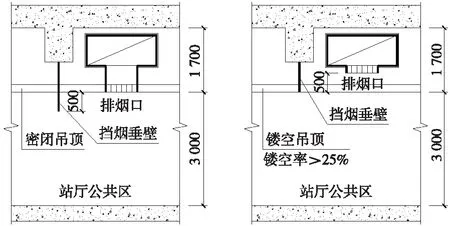

“煙規”第4.2.2條指出[3],“當吊頂開孔不均勻或開孔率≤25%時,吊頂內空間不得計入儲煙倉厚度”,言外之意是此種情況下擋煙垂壁應設置在吊頂面以下,吊頂內相應位置也應采用不燃燒體進行防煙分隔。因地鐵車站公共區為大空間,其吊頂形式多為開孔率>25%的鏤空吊頂,故擋煙垂壁應從頂板面開始計算。“火規”第8.2.5條第3款規定[4],“排煙口底邊距擋煙垂壁下沿的垂直距離不應小于0.5 m”,設計時應嚴格執行,以保證儲煙、排煙效果。實際工程中常見的排煙口與擋煙垂壁設置高度如圖3所示。

圖3 排煙口與擋煙垂壁設置示意(單位:mm)

3 關于排煙風機風量選擇的問題

3.1 車站公共區排煙風機風量的選擇

對于層高<6 m的地鐵車站公共區,GB 50490—2009《城市軌道交通技術規范》、GB 50157—2013《地鐵設計規范》、GB 51251—2017《建筑防煙排煙系統技術標準》等現行規范對其排煙量的計算方法基本一致,當排煙設備同時負擔(GB50157—2013用詞為“需要同時排除”)多個防煙分區時,系統排煙量都是按同時排除2個最大防煙分區的煙量計算。而GB 51298—2018《地鐵設計防火標準》第8.2.4條第4款規定[4],“排煙風機的風量應按所負擔的防煙分區中最大一個防煙分區的排煙量、風管(道)的漏風量及其他防煙分區排煙口或排煙閥的漏風量之和計算”。由此可見,當排煙設備同時排除2個或2個以上防煙分區的煙量時,二者計算排煙量差別較大。根據工程實踐,同時考慮到現行GB 50490—2009《城市軌道交通技術規范》為強制性條文,為安全起見,筆者建議,地鐵車站公共區的排煙量暫按同時排除2個最大防煙分區的煙量計算,每個防煙分區的排煙量按建筑面積≮60 m3/(h·m2)分別計算。

3.2 設備管理區排煙風機風量的選擇

(1)排煙量計算標準選擇

“煙規”第4.6.3條規定[3],對于空間凈高≤6 m場所,其排煙量按≮60 m3/(h·m2)計算,與“火規”、《地鐵設計規范》、《城市軌道交通技術規范》的計算方法一致。

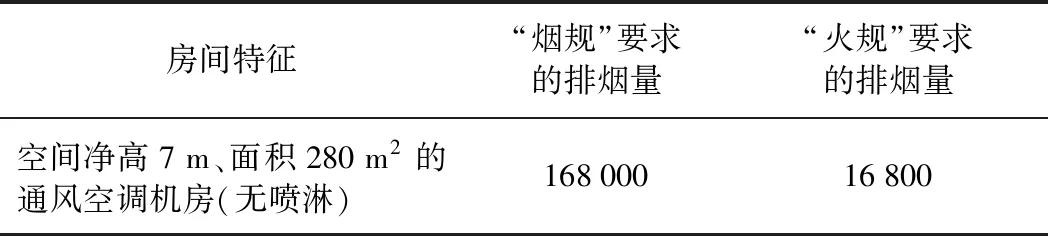

當空間凈高>6 m時,其每個防煙分區的排煙量應根據熱釋放速率及規范規定計算確定,并不應小于表6.6.3中的數值,按此方法計算的排煙量遠遠大于“火規”要求的排煙量。下面以建筑層高為7 m、面積為280 m2的通風空調機房為例,兩種規范要求的計算排煙量對比見表3。

表3 某車站通風空調機房排煙量計算對比 m3/h

由此可見,對于空間凈高>6 m的場所,按“煙規”、“火規”計算得出的排煙量相差達10倍之多,對設備及管道布置、動力配電等均提出了更高要求,使設計極不合理。筆者建議,地鐵車站設備管理區的排煙量設計標準按地鐵類專業規范執行。

(2)風機選型風量確定

“煙規”對排煙風機的最小排煙量有明確要求,其中走道排煙風機的風量≮13 000 m3/h,其余區域排煙風機的風量≮15 000 m3/h。“火規”要求排煙風機的風量不應低于7 200 m3/h。二者存在不一致之處。結合工程實踐,從系統設計的可實施性出發,為提高消防安全,建議地鐵車站排煙風機的風量按“煙規”要求執行。

需要指出的是,“煙規”實施前,考慮到風管、設備的漏風,防排煙風機的選型風量附加系數參照GB 50736—2012《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》第6.5.1條取1.1~1.2。“煙規”以強制性條文的形式要求該選型系數不應<1.2,設計時應注意嚴格執行。

4 關于補風口與排煙口間距的問題

根據規范要求,設置排煙系統的場所應設置補風系統,補風可采用自然補風、機械補風兩種方式。“煙規”、“火規”對防排煙系統的室外進風口與排煙出口及室內補風口與排煙口均有相應規定。

4.1 室外進風口與排煙出口的要求

(1)“煙規”第3.3.5條規定[4],當機械進風口與排煙出口豎向布置時,兩者邊緣的最小垂直距離不應小于6.0 m,且進風口應在排煙出口的下方;水平布置時,兩者邊緣最小水平距離不應小于20.0 m。

(2)“火規”第3.1.3、3.1.4條規定[5],當采用高風亭時,排風口應高于進風口且二者的最小水平距離不應<5 m,同時不宜位于同一方向;當采用敞口低風井時,進風井與排風井的最小水平距離不應小于10 m。

可見,“煙規”對防排煙系統進風口與排煙出口的距離要求高于“火規”,考慮到地鐵工程屬于特殊用途的建筑,且其專業規范中對以上風口間距已有明確規定,建議設計按“火規”要求執行即可。

4.2 室內補風口與排煙口的要求

(1)“煙規”第4.5.4條規定[4],當補風口與排煙口設置在同一防煙分區內時,補風口應設于儲煙倉下沿以下,補風口與排煙口的水平距離不應<5 m。

(2)“火規”第8.2.6條規定[5],當補風口與排煙口設置在同一防煙分區內時,補風口應設置在室內凈高1/2以下,水平距離排煙口不應<10 m。

可見,對室內補風口與排煙口的布置而言,“火規”明顯高于“煙規”的要求,因“火規”為地鐵防火類專業規范,設計時應嚴格執行。

5 關于防排煙管道耐火極限問題

“煙規”對防煙、排煙系統管道的耐火極限提出了新的要求,設置在吊頂內的防排煙管道耐火極限不應低于0.5 h,未設置在吊頂內的防排煙管道耐火極限不應低于1.0 h。跨越防火分區的補風管道耐火極限不應低于1.5 h。“火規”要求,穿越前室、樓梯間的排煙管道耐火極限不應低于2.0 h。在新規范下,如何滿足管道的耐火極限,成為擺在設計師面前的一個棘手問題。工程設計中的做法也多種多樣,以下為國內部分城市的做法及要求。

(1)鋼板風管+滿足規范耐火極限要求的防火板。

(2)鋼板風管+滿足規范耐火極限要求的防火板+40 mm厚保溫玻璃棉(如吊頂內無可燃物可不加玻璃棉)。

(3)鋼板外刷防火涂料、外包混凝土或砌體等。

之所以工程中會有以上多種做法,究其原因主要有以下幾方面。

(1)普通鋼板風管的耐火極限無權威部門的檢測報告。

(2)市場上大多數防火板廠家普遍可以提供針對防火板自身耐火極限的檢測報告(完整性報告)。

(3)僅有少數廠家可以提供鋼板風管與保溫隔熱材料及防火板組合后的整體耐火極限的檢測報告(完整性、隔熱性報告)。

“煙規”第4.4.8條規定[4],“排煙管道及其連接部件應能在280 ℃時連續30 min保證其結構完整性”,該條條文說明中指出,“對于管道的耐火極限的判定必須按照GB/T 17428—2009《通風管道耐火試驗方法》[6]的測試方法,當耐火完整性和隔熱性同時達到時,方能視作符合要求”。對比規范正文及條文說明可以看出,條文說明中增加了“隔熱性”的要求,其引用的GB/T 17428《通風管道耐火試驗方法》最新版本為2009年版,其適用范圍明確指出“不適用于排煙管道”。由此可見,目前急需針對建筑防排煙管道耐火極限的測試標準出臺,用以在規范層面指導防排煙系統管道耐火極限的設計及施工。

6 關于防排煙風機設置專用機房問題

為避免火災工況下排煙風機與加壓送風機、補風機間相互影響,現行國家規范均要求排煙風機應設置在專用機房內。

“煙規”第4.4.5條,明確規定了排煙機房內不得設置加壓送風機和排煙補風機,當排煙機房內設置自動噴水滅火系統后,可與火災工況下不參與消防工況的通風空調機房合設。“火規”第8.4.1條根據地鐵建筑的工程特點,對條件困難無法將排煙風機與補風機、加壓送風機分別設置在不同機房內的情況進行了適當放寬,允許此三類風機共用機房,但應對機房內的排煙管道及其連接件的耐火極限提高至不低于1.5 h。因此,地鐵工程設計時,應優先考慮將排煙風機設置在獨立的專用機房內,加壓送風機、補風機可與其他送風機、排風機、空調機組、回/排風機等共用機房。

7 關于防火閥、防排煙風機連鎖控制問題

“煙規”、“火規”均要求在排煙風機入口處應設置排煙防火閥,當該閥關閉時,排煙風機應能停止運轉。因為當管道內煙氣溫度超過280 ℃時,煙氣中已經帶火,此時如繼續排煙的話則會導致煙火蔓延至其他部位造成新的危害。本條工程中的常用做法是將該排煙防火閥的關閉信號通過硬線連接至風機控制柜,即不通過火災自動報警系統就可實現關閉對應排煙風機的功能,提高了系統的可靠性。

此外,以上規范要求在排煙管道的其他部位也應設置排煙防火閥,如:垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上、一個排煙系統負擔多個防煙分區的排煙支管上、穿越防火分區處、穿越有隔墻的變形縫處等。“煙規”第5.2.2條第5款要求,“排煙防火閥在280 ℃時應能自行關閉,并應連鎖關閉排煙風機和補風機”。由此可以理解為,除設置在排煙風機入口處的排煙防火閥外,排煙管道上其他部位的排煙防火閥熔斷關閉時,也應連鎖關閉對應的排煙風機。以地鐵標準車站每端的公共區排煙系統為例,管路中的排煙防火閥數量為5~6個不等,若都將其關閉信號通過硬線接至風機控制柜,明顯不經濟合理。筆者建議,除排煙風機入口處的排煙防火閥采用硬線連鎖外,排煙管路上其他部位的排煙防火閥熔斷時,可將其關閉信號接入火災自動報警系統,由火災自動報警系統控制對應系統的排煙風機關閉,同時關閉相應的補風機。

8 結語

(1)地鐵工程屬有特殊用途的交通建筑,除專業規范有明確條文規定外,“煙規”中非個性化、普遍適用的通用性條文應參照執行。

(2)考慮到地鐵建筑“窄而長”的結構特點,車站公共區及設備管理區防煙分區最大允許面積應嚴格執行GB 51298—2018《地鐵設計防火標準》;防煙分區劃分時應盡量使各防煙分區面積相近且形狀方正,其長邊最大允許長度不必受GB 51251—2017《建筑防煙排煙系統技術標準》的限制。

(3)地鐵車站公共區的排煙量按同時排除兩個最大防煙分區的煙量計算,每個防煙分區的排煙量按建筑面積≮60 m3/(h·m2)分別計算;地鐵車站設備管理區的排煙量設計標準按地鐵類專業規范執行;排煙風機的最小風量應滿足GB 51251—2017《建筑防煙排煙系統技術標準》的要求。

(4)因地鐵工程屬于特殊用途的建筑,其室外進風口與排煙出口的距離、室內補風口與排煙口的距離等按GB 51298—2018《地鐵設計防火標準》執行。

(5)建議國家有關部門盡快出臺關于建筑防排煙管道耐火極限的測試標準,以指導防排煙系統管道耐火極限的設計及施工。

(6)地鐵工程設計時應優先考慮將排煙風機設置在獨立的專用機房內,加壓送風機、補風機可與其他送風機、排風機、空調機組、回/排風機等共用機房。

(7)除排煙風機入口處的排煙防火閥采用硬線連鎖外,排煙管路上其他部位的排煙防火閥熔斷時,可將其關閉信號接入火災自動報警系統,由火災自動報警系統控制對應系統的排煙風機關閉,同時關閉相應的補風機。