某鐵路隧道工程施工廢水處理對策研究

汪建元

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043)

某特長鐵路隧道工程(以下簡稱“該工程”)位于藏東南地區,為某國家重點鐵路工程的先期開工控制性工程。該工程隧道全長約38 km,雙洞單線,最大埋深1 700 m,采用TBM結合鉆爆法施工工藝,設置施工輔助坑道4座,分別是1號橫洞、2號斜井、3號斜井和4號橫洞,輔助坑道長約10 km,總工期約10年。該工程周邊河流水系發達,水環境敏感,其中,隧道進口、1號橫洞口及3號斜井口鄰近Ⅱ類水體,2號斜井口鄰近未劃定水體功能的水體, 4號橫洞及隧道出口鄰近Ⅲ類水體。由于該工程為主體工程的控制性工程且周邊地表水環境極其敏感,選擇該隧道工程先期開工、先行先試,可為主體工程隧道施工廢水處理積累經驗,為下階段主體工程順利推進提供一定的技術支撐。同時,可為同類水環境極其敏感復雜隧道工程施工廢水處理提供可推廣和復制的思路。

1 研究背景

根據初勘結果,隧址區地下水以中等~弱富水為主,局部段落強富水。根據劉煌等[1]對銅鑼山隧道、張振國[2]對茂縣隧道及周孝文等[3]對天山特長鐵路隧道等工程的相關研究,該工程施工過程中可能誘發突涌水現象,且涌水量較大,廢水不得不大量外排。另一方面,根據GB8978-1996《污水綜合排放標準》:“排入GB3838—2002《地表水環境質量標準》 Ⅲ類水域的污水,執行一級標準”、“GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域,禁止新建排污口”,也即隧址區敏感脆弱的水環境限制了廢水的大量排放。此外,在隧道廢水處理措施上,常規鐵路隧道工程由于隧道規模小、廢水量少、工期短及周邊水環境不敏感等因素,有的直接將隧道施工廢水引至洞外排放[3],有的僅考慮了突涌水的堵截措施[1-2,4]以減少廢水量,還有的僅考慮了末端治理措施[5-11]。不同于常規鐵路隧道,該工程規模大、廢水量大且施工期長達10年以上(線下工程工期約92個月),不采取措施或措施選擇不合理或僅采取單一的廢水處理措施很難滿足相關規定的要求,將對周邊地表水環境帶來長期不良環境影響[12-14]。

針對上述矛盾提出了適用于該工程的隧道施工廢水處理應對策略,可最大限度地減少廢水外排,并解決其排放受限難題。

2 隧道施工廢水特性

2.1 來源

隧道施工廢水本質上講源于掌子面施工過程中鉆孔、注漿、襯砌等環節污染了的賦存于山體的原本清澈的地下水,可視為隧道施工作業廢水與滲涌水的混合。

(1)隧道施工作業廢水

一部分源于隧道襯砌、注漿、設備冷卻、沖洗、降塵等環節;另一部分來源于掌子面至二襯段間未及襯砌而產生的隧道滲涌水,這部分水從巖隙中滲出時由于攜帶施工作業面的巖屑、泥沙、混凝土漿液等而受到污染成為廢水。

(2)隧道滲涌水

襯砌后的隧道也會由于巖石裂隙、孔隙水不斷滲出產生隧道滲漏水,并通過襯砌后的盲管匯集到隧道排水溝。這股水屬于山體賦存的自然地下水,基本不受施工活動干擾,水質較為穩定。

隧洞屬封閉作業環境,目前傳統的隧道施工工藝將兩種來源的水不加區分,統一匯集到隧道洞口排出,從而產生大量的施工污水,給后續廢水處理帶來極大的困難。

2.2 水量

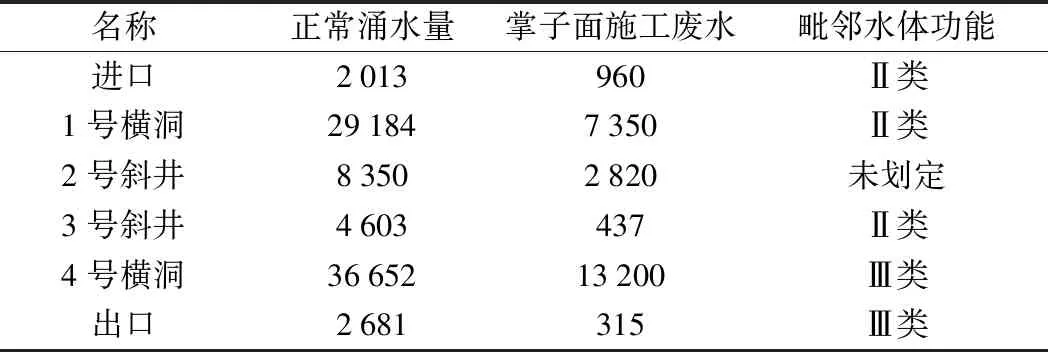

依據TB10049—2014《鐵路工程水文地質勘測規范》,結合收集的當地水文地質資料及初步地質勘查資料等,預測了擬建隧道涌水量及施工作業廢水量,具體見表1。由表1可知,該工程隧道施工廢水量巨大,且以滲涌水為主。

表1 隧道預測水量 m3/d

2.3 水質

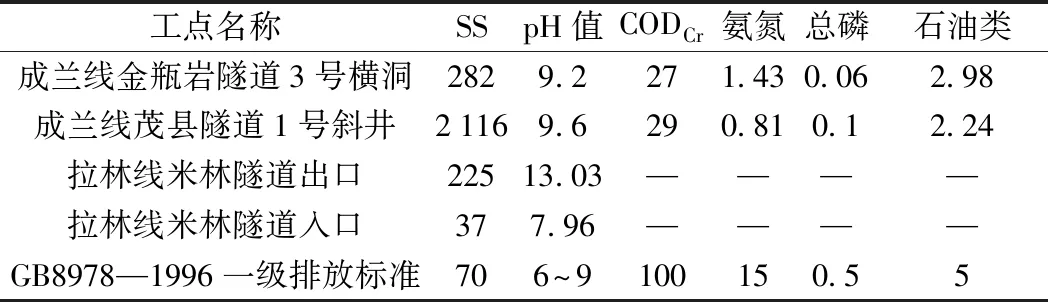

楊曉盟等[15]對引漢濟渭工程秦嶺隧洞嶺北段施工廢水水質進行了監測,結果表明,隧洞施工廢水屬無機污染型廢水,鉆爆法施工廢水中主要污染物為SS、氨氮及pH值,TBM法施工廢水中污染物除SS外還包括一定數量的石油類污染物。該工程由于采用了TBM結合鉆爆法施工工藝,會使廢水水質呈現二者兼有的特點,主要污染因子為SS、pH值、石油類和氨氮。調研的同類工程隧道施工廢水出水水質見表2,由表2可知,未經處理的隧道施工廢水一般SS含量極高、堿度較大,其他污染因子含量較低,呈現出高濁度堿性廢水的特點。

表2 同類隧道工程施工廢水出水水質 mg/L

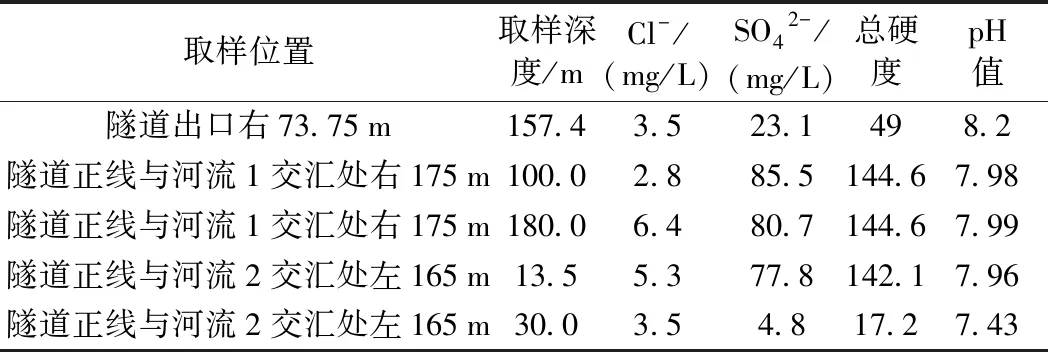

表1中的涌水量為理論預測結果,實際影響隧道施工廢水量及水質的因素極其復雜,通常有隧道水文地質條件、堵排水措施、施工工藝、施工時序、掘進段長度及環境管理水平等。不同的施工工藝會使水質呈現不同的特點,堵排水措施會影響突涌水量進而影響水質。水文地質條件也會影響水量和水質。初測階段對隧址區進行了地下水鉆孔取樣監測,見表3。由表3可知,不同取樣位置或同一位置不同取樣深度,監測因子濃度不同。水量、水質還會受到施工時序的影響。該隧道施工可分為鉆爆法施工、TBM掘進及襯砌施工、無砟道床施工3個階段,各階段對水量及水質的影響各異。掘進段長度也會影響水量及水質。隨著距離的延長,滲涌水量不斷增加,從而對廢水有一定的稀釋作用,且會延長水體自凈時間。施工現場環境管理水平也是影響水量、水質的重要因素。TBM設備及其他機械設備如維護保養較好,則基本可杜絕油類的跑冒滴漏。

表3 隧址區地下水水質初勘監測結果

總的來說,該工程隧道施工廢水具有來源多樣、水量大、水質較復雜及水量水質波動性大等特點。

3 隧道施工廢水排放面臨的挑戰

根據該工程隧道施工廢水特征結合周邊敏感脆弱的水環境現狀,該工程隧道施工廢水排放面臨的核心問題是:隧道及輔助坑道口因施工廢水量大不得不排與依規不得排入毗鄰Ⅱ類水體而無處可排的矛盾。為此,常規解決途徑為增加廢水回用量減少外排,其次為敷管外輸替代就近排放。常規回用方向主要是回用于自身混凝土拌和及混凝土構件養護、設備/車輛沖洗、施工場地/道路降塵等,根據同類工程經驗,回用量每天幾十至幾百方不等,與該工程幾千至幾萬方的排放量存在巨大的差距。因隧道進口、1號橫洞口、3號斜井口毗鄰的Ⅱ類水體存在未劃定水體功能的支溝,廢水敷管外輸排放方案技術上是可行的,但污水敷管外輸方案相對就近排放方案顯然降低了工程技術經濟性。其次,如將廢水引至支溝排放,由于支溝至主河道間存在水力聯系,排入支溝相當于變相匯入了主河道,也會污染主河道水質。從水環境管理的角度出發,如河流型飲用水水源保護區劃分時,如主河道被劃定為保護區,匯水范圍內現狀不受工農業、社會生活污染的支流一般也被劃為保護區范圍,以這種方式排放廢水有逃避監管之嫌,存在審批風險。

4 應對策略探討

鑒于該工程隧道施工廢水完全不排或完全回用于工程自身均不現實,因此,隧道施工廢水處理及排放的應對策略上也應打破常規、多頭并舉,以解決該工程廢水量大不得不排與敏感水域限制其排放的難題。

4.1 源頭控制,削減廢水量

一是加強鐵路隧道施工超前地質預報工作,提前探明隧道可能存在重大地質災害或誘發重大環境地質災害地段,如可能遭遇大型暗河系統地段,發育、軟弱、富水斷層地段,可能發生突水地段等,防止后續隧道施工過程中發生突涌水。成蘭線茂縣隧道[2]掘進時,采取了“超前預報、先探后掘”,“以堵為主、堵排結合、限量排放、綜合治理”的防排水設計,使得涌水量由預測的(2~5)×104m3/d降到了實測的9.0×103m3/d以下,從源頭削減了隧道涌水量。

二是實施“清污分流”,進一步從源頭削減廢水量。鄭萬高鐵巫山隧道3號橫洞[16]出口毗鄰Ⅲ水體,掘進至洞內300 m處時,涌水量逐漸增大至8 000~10 000 m3/d,其中,最大涌水量約12 000 m3/d,SS含量高達3 479~3 750 mg/L。該橫洞采用“清污分流”措施后,廢水管出水流量240~300 m3/h,SS為3 820~4 016 mg/L,排水溝的清水流量200~230 m3/h,SS為30~50 mg/L,“清污分流”后,污水引流至洞外污水處理站處理,達到GB8978—1996一級標準后排放,分流出的清水納入周邊自然水體。

隧道施工廢水“清污分流”措施在鐵路工程中的應用實例還比較少。根據調研,制約該措施應用主要不是技術層面的問題,更多的還是隧道內施工現場環境管理的問題。因為“清污分流”需在洞內布設集水坑、主溝和側溝等,會使隧道內本就極其有限的作業空間更為狹小,對施工作業和工期有一定影響,TBM法因需在洞內鋪設導軌等受影響更甚,從而增加了施工現場環境管理的負擔。

鑒于該工程的特殊地位,該工程的環境管理水平也應成為行業標桿,如招收高素質的施工作業人員,加強對施工作業人員環保技能的教育和培訓,做到文明施工,以維持“清污分流”設施的良好運行。

上述源頭控制措施可有效降低隧道施工廢水排放量,降低洞口污水處理設施的規模、占地、工藝難度和處理設施的投資,提高后續污水處理達標保證率。

4.2 回用優先,廢水再利用

源頭控制目的在于“節流”,另一方面還應“開源”,即拓展廢水的回用途徑,廢水再利用,實現變廢水為資源。鐵路隧道施工廢水通常回用于自身,回用方向包括拌和站、設備/車輛沖洗、施工場地/道路降塵等,但是回用量有限。為解決廢水回用量不足的問題,應在對標參標、科學分析,確保廢水滿足相關回用水標準的基礎上,首先立足于自身“挖潛”,其次,應調研項目所在區域是否有廢水回用需求,進一步拓展廢水回用范圍。

根據隧道和給排水專業測算,該隧道進口、出口及4個輔助坑道工區掘進用水、鉆孔用水、養護用水、防塵降塵用水等均在600~1 000 m3/d,即隧道施工廢水處理后可考慮回用于隧道施工。另外,鉆爆法鑿巖臺車、TBM掘進機等設備還有一定的循環冷卻水用水需求,也是一個可能的自身“挖潛”途徑。

同時,根據現場調研,該工程隧道進口和1號橫洞口臨近某兵站,有一定的用水需求;2號斜井口臨近某鎮區,該區域同時也屬風景名勝區,有一定的城市雜用水、景觀環境用水、綠地灌溉用水及農田灌溉用水需求;4號橫洞口和隧道出口臨近另一鎮區,同時,該區域分布有大片農田,也有一定的城市雜用水、農田灌溉用水、綠地灌溉用水需求。3號斜井口周邊雖然遠離了城鎮、景區和農田,但周邊山體植被茂盛,而目前植被生長所需水主要依賴于雪水消融,故也有一定的景觀環境用水需求。

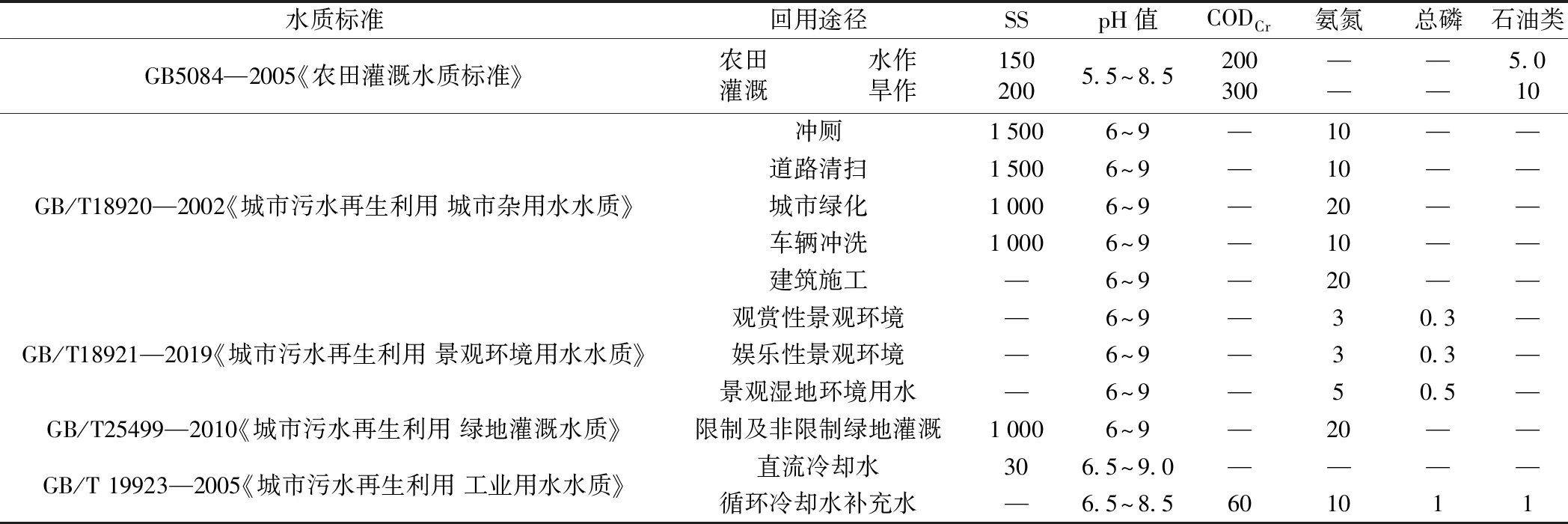

常見回用水水質標準見表4,由表4可知,回用水水質標準對水質的要求較為寬松。隧道施工廢水通常為高濁度堿性無機廢水,經簡單的中和、沉淀處理后即可滿足回用水標準。

表4 常見回用水水質標準限值(節選) mg/L

4.3 末端治理

該工程施工廢水特征因子為SS、pH值、氨氮、石油類等,類比同類工程,未經處理的隧道施工廢水水質見表2,一般廢水pH值和SS濃度會超過GB8978—1996一級排放標準,其他因子達標情況視具體情況而異。

(1)毗鄰Ⅲ類水體的隧道口

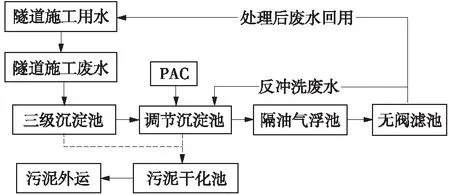

針對毗鄰Ⅲ類水體的隧道口,如在采取“清污分流”及多渠道回用措施處理后仍有少量隧道施工廢水外排,可在洞外設置廢水處理站對其進行處理。處理站采用工藝成熟且為同類鐵路隧道工程廣泛采用的以“混凝+沉淀+過濾”為核心的處理工藝,工藝流程見圖1,以滿足污水達標排放的要求。

圖1 隧道施工廢水處理流程

根據文獻調研,吳楠等[7]針對成蘭鐵路某隧道施工廢水采用強化混凝+沉淀+過濾處理工藝,運行結果表明,該工藝對SS、濁度的去除率分別達到98%、99.5%以上,出水水質滿足GB8978-1996一級標準的要求。劉偉等[17]針對天目山隧道施工廢水采用了“初沉+混凝+沉淀+過濾”處理工藝,處理后出水中SS質量濃度降至36.24~54.40 mg/L,平均去除率達到98.05%,出水pH值為7.61~8.50,CODcr、總磷等濃度均有不同程度的降低。婁掌印[18]對天目山隧道施工廢水開展了混凝處理試驗研究,結果表明,“聚合鋁-陽離子有機高分子”絮凝劑對施工廢水中的石油類和SS的去除率分別達12%和95%。茹旭[19]針對鐵路隧道鉆爆法施工廢水采用了類似的處理工藝,也能滿足達標排放的要求。

(2)毗鄰Ⅱ類水體的隧道口

廢水處理站可在基于上述“混凝+沉淀+過濾”為核心的處理工藝基礎上增設一級深度處理工藝,將隧道施工廢水處理達到對應的水體水質標準,進而不應再將其視作污水,可導流入毗鄰的II類水體。引漢濟渭工程秦嶺隧洞越嶺段[20]為避免施工廢水排放對金盆水庫集中式飲用水源地的影響,隧洞廢水處理站在基本工藝“混凝+過濾+沉淀”的基礎上,增加了吸附深度處理工藝,處理后出水水質能滿足GB3838—2002《地表水環境質量標準》中Ⅱ類水體水質標準,即達到了入庫水質標準,在引漢濟渭工程順利實施的同時保障了西安市集中供水水源的水質安全。靳李平等[21]針對秦嶺輸水隧洞施工期廢水,構建了以“混凝+沉淀+錳砂過濾+吸附”為核心的處理工藝,試驗結果表明,該工藝對SS去除率達90%以上,對CODcr去除率約85%,對氨氮去除率約60%,處理后水質滿足GB3838—2002中Ⅱ類水體水質標準。上述處理工藝可為該工程所借鑒,從而解決毗鄰Ⅱ類水體的隧道口隧道施工廢水排放問題。

4.4 達標保證措施

鑒于隧道施工廢水水量、水質波動大及水質極難確定,為保障隧道廢水處理站的連續穩定運行,可在處理站進出口安裝水質連續在線監測系統,從而可以實時監控廢水處理站的運行情況,優化廢水處理站的運行參數和藥物投加量等,以保證出水水質連續穩定達標排放或達到受納水體水質標準要求。同時,處理站配置大容量晾曬池,當監測發現出水短時不能達標時,送入晾曬池內暫存,進一步均勻、緩沖和調節水質達到相關標準要求后,再行排放或導流。另外,大容量晾曬池可以加劇出水的自然蒸發,減少外排量。極端情況下,還可考慮將多余的廢水用作農田灌溉、景觀環境或綠地灌溉用水之用。根據《西藏自治區用水定額》(藏政辦發[2017]3號),干旱年,農業灌溉定額保證率需達75%,青稞灌溉次數為5次,灌溉定額為3 750 m3/hm2,冬小麥的灌溉次數為7次,灌溉定額為4 650 m3/hm2;中等年份,農業灌溉定額保證率需達50%,青稞灌溉次數為4次,灌溉定額為3 150 m3/hm2,冬小麥灌溉次數為6次,灌溉定額為4 050 m3/hm2。

4.5 推薦方案介紹

針對該工程面臨的特殊隧道廢水處理及排放難題,首先應加強超強地質預報并實施“清污分流”,源頭削減隧道施工廢水排放量,其次,應增加廢水回用途徑,廢水經處理后不僅可回用于自身混凝土拌和、設備/車輛沖洗、施工場地/施工道路降塵等,還可回用于隧道施工自身用水以及隧址區農田灌溉、城市雜用水、景觀環境用水、綠地灌溉等,從而進一步削減隧道施工廢水排放量。采用上述措施后仍需少量外排的隧道施工廢水,毗鄰Ⅲ類水體的隧道出口、2號斜井及4號橫洞口采用成熟的“混凝+沉淀+過濾”工藝處理,使得出水水質滿足達標排放的要求。針對毗鄰II類水體的隧道進口、1號橫洞口及3號斜井口,可在上述工藝基礎上增設吸附深度處理工藝,出水水質達到對應的Ⅱ類水體水質標準要求后方可導流。針對該工程水質水量變動大,且水質不確定性較大的特性,廢水處理站進出口設置連續在線監測系統,同時配置大容量晾曬池,以便在不可預見情況發生時有足夠的緩沖時間采取補救措施。另外,加強“清污分流”設施和廢水處理設施的運營維護,確保各項污水處理設施處于良好的運行狀態。

在該工程環境影響評價中,本文提出的隧道施工廢水綜合處理對策通過了生態環境部組織的多次專家論證,評估意見認為方案可行。

5 結論

本文在深入剖析隧道施工廢水產排特性、周邊水環境特點及回用水需求調研等基礎上,主要針對毗鄰II類水體的隧道及輔助坑道口隧道施工廢水量大、不能完全回用、不得不排與不得外排的矛盾,提出了“清污分流”、多渠道回用、末端治理、連續在線監測及加強環境管理等多維一體的應對策略,不僅從源頭削減了隧道施工廢水排放量,還提高了廢水資源化利用率,少量剩余部分可以做到依法合規導流。建議該工程在“先行先試”的過程中,建設單位加強施工期水環境監測和監理,以驗證本文提出的多重保障措施的有效性,同時,針對不可預見之狀況,為后續水環境風險防范及應急處理積累經驗。