坡地型農(nóng)村生活污水處理技術(shù)研究與應(yīng)用

王榮華 蔣慧鸞 鄧振貴 粟世華 梁梅英 唐向陽

摘要:本文針對桂林市飲用水水源地青獅潭水庫庫區(qū)塘家尾村的山坡地形地貌、房屋布局散亂及污水排放隨意等特點,提出了“一戶一治”農(nóng)村生活污水生態(tài)治理新模式。根據(jù)每戶家庭人口數(shù)量情況(4~6人),排污設(shè)計規(guī)模為0.5m3/d。系統(tǒng)運行后,出水水質(zhì)穩(wěn)定,水質(zhì)指標(biāo)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)一級B標(biāo)準(zhǔn)中的排放限值要求。

關(guān)鍵詞:飲用水水源地;農(nóng)村生活污水;一戶一治;均勻流人工濕地

Abstract:According to the characteristics of the hillside topography, scattered house layout and random sewage discharge in tangjiawei village of Qingshitan reservoir area, the drinking water source of Guilin City, a new model of “one household, one treatment” was proposed. According to the population of each household (4-6 people), the design scale of sewage discharge is 0.5m3/d. After the operation of the system, the effluent quality is stable, and the water quality index meets the discharge limit requirements of class I B standard in the discharge standard of pollutants for municipal wastewater treatment plant (GB18918-2002).

Key words:Drinkingwater source;Rural domestic sewage;One household,one treatment;Uniform flow constructed wetland

1 背景

青獅潭水庫,位于廣西桂林市靈川縣九屋鎮(zhèn)。青獅潭水庫自1958年開工建設(shè),于1987年竣工,水庫的修建極大地改善了上游航運條件,同時為桂林市的工農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)及漓江補水提供了大量水源。靈川縣九屋鎮(zhèn)塘家尾村位于青獅潭水庫庫區(qū)的山坡上,距靈川縣城38km。村址山坡坡度為15~30°之間,地形較陡,房屋依山而建,屬于典型的坡地型自然村落。房屋建設(shè)布局隨意,其中的老式磚瓦房沒有水沖式衛(wèi)生廁所,無化糞池,污水隨意排放;新建的磚混結(jié)構(gòu)房屋,建有水沖式衛(wèi)生廁所和化糞池,但無進一步的處理措施。廚房及洗浴污水等有的排入化糞池,有的隨意排放,最終流入青獅潭水庫。2012年6月,青獅潭水庫被劃定為桂林市飲用水水源地保護區(qū)。因此,做好水源地保護工作,治理好庫區(qū)大量村落直排庫區(qū)的生活污水,對改善周邊農(nóng)村的生產(chǎn)、生活環(huán)境;對保護漓江,促進農(nóng)業(yè)、水電、航運、旅游事業(yè)的發(fā)展,也都具有十分重要的意義。

農(nóng)村生活污水處理工藝選擇時,一方面,要考慮技術(shù)性,即處理效果好;另一方面,要求投資、運行費用較低等[1]。人工濕地是20世紀(jì)70年代末發(fā)展起來的一種污水處理技術(shù),具有出水水質(zhì)穩(wěn)定、投資低、耗能低、抗沖擊力強、操作簡單、運行費用低等特點[2]。人工濕地因其獨特的優(yōu)勢得到了廣泛應(yīng)用,但是在應(yīng)用過程中也出現(xiàn)了包括受氣候溫度影響、占地面積大、基質(zhì)易堵塞等問題,這些問題在一定程度上影響了人工濕地對污水的凈化效果,甚至限制了濕地的發(fā)展[3]。為了解決這些問題,國內(nèi)外學(xué)者進行了大量的研究來改進人工濕地技術(shù)。劉學(xué)燕等[4]提供了人工濕地在冬季運行時的設(shè)計參數(shù);張帆等[5]對潛流人工濕地系統(tǒng)的堵塞問題進行了探討和分析,提出了濕地單元防堵塞的運行措施;張秋貞等[6]對人工濕地的負荷、尺寸、停留時間等經(jīng)驗參數(shù)進行了工程計算與探討;邵麗等[7]對人工濕地存在的問題進行了分析并提出了相應(yīng)的解決措施。“一種均勻流人工濕地水體凈化方法”專利技術(shù)是在前人研究的基礎(chǔ)上[8-13],對人工濕地進行定量化設(shè)計,解決了原有人工濕地經(jīng)驗化設(shè)計、凈化效率低、易堵塞等技術(shù)難題。根據(jù)塘家尾村的特點,因地制宜,應(yīng)用該專利技術(shù),提出了布置靈活、運維管理簡單的“一戶一治”式污水處理新模式。

2 材料與方法

2.1 工藝流程

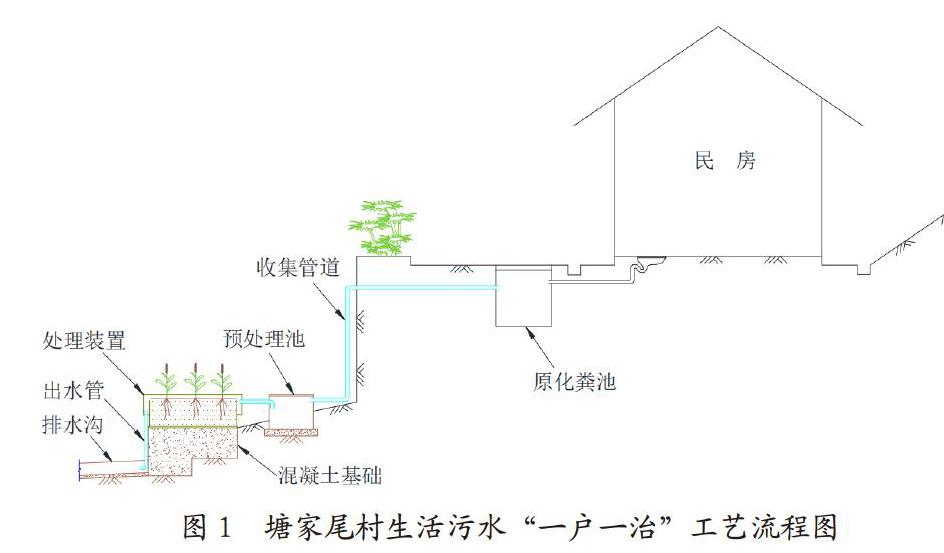

設(shè)計方案為每一戶的污水單獨處理。已有化糞池的,用管道把污水從化糞池引至新建的預(yù)處理池,再從預(yù)處理池引至人工濕地處理裝置進行處理;沒有化糞池的,新建一個化糞池,并改造農(nóng)戶原廁所為水沖式衛(wèi)生廁所,化糞池出來的污水也進入新建的預(yù)處理池,再進入人工濕地處理裝置處理,實現(xiàn)一戶一治的目標(biāo)。工藝流程如圖1所示。

2.2 污水處理裝置

化糞池及預(yù)處理池采用混凝土結(jié)構(gòu),現(xiàn)場施工;人工濕地處理裝置統(tǒng)一在工廠制作,現(xiàn)場安裝。根據(jù)塘家尾村每戶人口實際情況(4~6人),單個裝置設(shè)計規(guī)模為0.5m3/d。根據(jù)“均勻流人工濕地水體凈化方法”原理,不同粒徑基質(zhì)材料的滲透性不同,合理搭配基質(zhì)的填充結(jié)構(gòu),避免短流及死區(qū)的形成,使水流在床體內(nèi)部均勻分布,充分發(fā)揮填料的凈化能力、擴充好氧微生物的生存空間。根據(jù)該原理,以處理規(guī)模為0.5 m3/d 為例,裝置設(shè)計尺寸:長×寬×深=2.2m×1.2m×0.8m,不銹鋼材質(zhì)(也可為玻璃鋼或其他材質(zhì))。裝置設(shè)配水池、主體凈化池與清水池。主體凈化池分布水區(qū)、凈化區(qū)與集水區(qū)。配水池通過三角形布水板向布水區(qū)均勻分配污水,集水區(qū)用水平集水管收集經(jīng)凈化后的污水,由垂直集水管流出到清水池,再由出水管排出。垂直集水管高度可調(diào)。布水區(qū)與集水區(qū)填充粒徑為20~30mm的石英石,凈化區(qū)由上到下分五層依次填充由細到粗的石英石,石英石粒徑為0.2~20mm,在填料層表面種植濕生挺水植物,如美人蕉、菖蒲等,種植密度為20株/m2。處理裝置設(shè)計如圖2所示。