半夏瀉心湯加減聯(lián)合鋁碳酸鎂片治療膽汁反流性胃炎的臨床觀察

郭瑞峰

(山西省忻州市五臺縣第一人民醫(yī)院,山西 忻州035500)

膽汁反流性胃炎是常見的慢性炎癥疾病,臨床表現(xiàn)為噯氣、反酸、胃脘痛等,內鏡下可見淡黃色黏液。該病病因尚未完全明確,可能與胃腸道手術、膽囊疾病、幽門螺桿菌感染、精神心理等因素有關。西醫(yī)治療主要包括抑酸、保護胃黏膜、促胃動力藥、調節(jié)膽汁分泌等藥物治療及手術治療,但總體療效欠佳,臨床復發(fā)率較高[1]。中醫(yī)治療膽汁反流性胃炎療效良好,能有效改善膽汁反流,保護胃黏膜,減少復發(fā)[2]。本研究采用半夏瀉心湯加減聯(lián)合鋁碳酸鎂片治療膽汁反流性胃炎,臨床療效良好,現(xiàn)報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2015年1月至2019年11月五臺縣第一人民醫(yī)院收治的108例膽汁反流性胃炎患者,按隨機數(shù)字表法分為對照組和觀察組,每組54例。對照組男24例,女30例;年齡21~72歲,平均(41.11±2.29)歲;病程最短5個月,最長6年,平均(3.24±0.21)年。觀察組男24例,女30例;年齡21~72歲,平均(41.62±2.13)歲;病程最短5個月,最長6年,平均(3.12±0.27)年。兩組患者一般資料比較,差異均無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經(jīng)醫(yī)院醫(yī)學倫理會批準。

1.2 診斷標準 ①西醫(yī)診斷符合《消化系統(tǒng)》中膽汁反流性胃炎診斷標準[3]。胃鏡下可見胃腔內含有大量黃綠色膽汁,胃黏膜表面膽汁斑附著,動態(tài)可見膽汁和十二指腸液從幽門反流入胃。②中醫(yī)診斷符合《中醫(yī)診斷學》中反酸的診斷標準[4]。患者出現(xiàn)胃部燒灼感、反酸、胃脘灼痛、胸骨后灼痛、噯氣反食、脘腹脹滿等癥狀。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;患者及家屬對本研究知情并簽署知情同意書。

1.4 排除標準 對本研究藥物過敏者;嚴重肝腎功能損傷患者;合并惡性腫瘤患者;孕期及哺乳期患者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予鋁碳酸鎂片口服治療。鋁碳酸鎂片(拜耳醫(yī)藥保健有限公司,國藥準字H20013410,0.5 g)口服,每次3片,每日3次,治療1個月。

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上給予半夏瀉心湯加減治療。方藥組成:黨參片20 g,干姜5 g,黃芩片10 g,法半夏10 g,黃連片5 g,熟大黃5 g,炙甘草10 g。脾腎陽虛者,加補骨脂5 g,巴戟天10 g;伴有瘀滯者,加丹參15 g;胃部嚴重疼痛者,加烏藥、白芍、延胡索各15 g;反酸嚴重者,加煅瓦楞子10 g;伴腹部脹滿者,加焦山楂、砂仁(后下)各15 g;嚴重吞咽困難、噯氣者,加吳茱萸15 g;泄瀉者,加炒薏苡仁、馬齒莧各5 g。水煎,每日1劑,分早晚2次服用,治療1個月。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①胃脘痛、噯氣、反酸、胃鏡下黃綠色潴留液等消失時間。②胃泌素監(jiān)測值、胃動素監(jiān)測值和胃炎炎性因子[腫瘤壞死因子α(TNF-α)、超敏C-反應蛋白(hs-CRP)、白細胞介素-6(IL-6)]水平變化。③不良反應情況。④臨床療效。

3.2 療效評定標準 顯效:噯氣、反酸、胃脘痛、燒灼感、惡心嘔吐等癥狀體征消失,內鏡下黃綠色潴留液減少,胃黏膜無膽汁附著,無充血水腫及糜爛,無炎性細胞浸潤;有效:噯氣、反酸、胃脘痛、燒灼感、惡心嘔吐等癥狀改善50%以上,內鏡下黃綠色潴留液減少,無膽汁附著,部分黏膜充血水腫,炎性細胞浸潤減輕;無效:噯氣、反酸、胃脘痛、燒灼感、惡心嘔吐等癥狀改善程度低于50%。總有效率=(顯效例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)×100%。

3.3 統(tǒng)計學方法 采用SPSS 24.0統(tǒng)計軟件處理數(shù)據(jù)。計量資料以均數(shù)±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數(shù)資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統(tǒng)計學意義。

3.4 結果

(1)臨床療效比較 觀察組治療總有效率為100.00%(54/54),明顯高于對照組的81.48%(44/54),差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組膽汁反流性胃炎患者臨床療效比較(例)

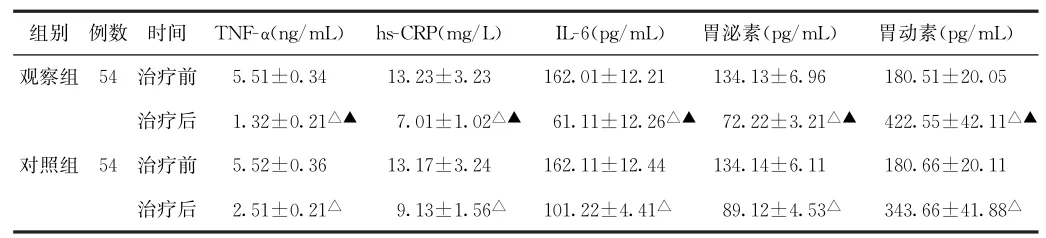

(2)胃泌素、胃動素、TNF-α、hs-CRP、IL-6水平比較 治療前,兩組胃泌素、胃動素及TNF-α、hs-CRP、IL-6水平比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。治療后,兩組TNF-α、hs-CRP、IL-6、胃泌素水平均低于治療前,且觀察組低于對照組,差異均有統(tǒng)計學意義(P<0.05);兩組胃動素水平均高于治療前,且觀察組高于對照組,差異均有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組膽汁反流性胃炎患者治療前后腫瘤壞死因子α、超敏C-反應蛋白、白細胞介素-6、胃泌素及胃動素水平比較(±s)

表2 兩組膽汁反流性胃炎患者治療前后腫瘤壞死因子α、超敏C-反應蛋白、白細胞介素-6、胃泌素及胃動素水平比較(±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數(shù) 時間 TNF-α(ng/mL)hs-CRP(mg/L) IL-6(pg/mL) 胃泌素(pg/mL) 胃動素(pg/mL)觀察組 54 治療前 5.51±0.34 13.23±3.23 162.01±12.21 134.13±6.96 180.51±20.05治療后 1.32±0.21△▲ 7.01±1.02△▲ 61.11±12.26△▲ 72.22±3.21△▲ 422.55±42.11△▲對照組 54 治療前 5.52±0.36 13.17±3.24 162.11±12.44 134.14±6.11 180.66±20.11治療后 2.51±0.21△ 9.13±1.56△ 101.22±4.41△ 89.12±4.53△ 343.66±41.88△

(3)胃脘痛、噯氣、反酸及胃鏡下黃綠色潴留液消失時間比較 觀察組胃脘痛、噯氣、反酸及胃鏡下黃綠色潴留液消失時間均短于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組膽汁反流性胃炎患者胃脘痛、噯氣、反酸及胃鏡下黃綠色潴留液消失時間比較(d,±s)

表3 兩組膽汁反流性胃炎患者胃脘痛、噯氣、反酸及胃鏡下黃綠色潴留液消失時間比較(d,±s)

注:與對照組比較,▲P<0.05。

組別 例數(shù) 胃脘痛消失時間 噯氣消失時間 反酸消失時間 胃鏡下黃綠色潴留液消失時間觀察組 54 7.54±0.25▲ 9.16±1.56▲ 8.52±0.11▲ 12.16±1.52▲對照組 54 9.51±0.45 12.17±3.11 10.58±0.56 19.17±3.11

(4)不良反應發(fā)生情況比較 對照組發(fā)生腎損害1例,不良反應發(fā)生率為1.85%;觀察組發(fā)生輕微腹瀉1例,不良反應發(fā)生率為1.85%。兩組比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。

4 討論

隨著人們飲食習慣和生活環(huán)境改變,膽汁反流性胃炎發(fā)病率逐年升高,對患者生活質量產生不良影響。該病主要機制為胃-幽門-十二指腸運動功能失調,十二指腸內容物反流至胃內,胃腸道產生的胃泌素、胃動素等激素水平改變,對于十二指腸規(guī)律運動造成影響,進而引發(fā)膽汁反流性胃炎[5]。鋁碳酸鎂片屬于胃黏膜保護藥物,可有效抑制胃黏膜壁細胞內質子泵活性,減少胃酸分泌,有效保護胃黏膜,但不良反應較多。

中醫(yī)認為,膽汁反流性胃炎屬中醫(yī)“胃脘痛”“腹痛”等范疇,病機為寒熱交錯、虛實夾雜。半夏瀉心湯方中干姜、半夏祛寒散結,健運脾陽;黨參補中益氣,健脾益胃;甘草溫補益氣,調和諸藥;黃芩清熱解毒、清熱燥濕。諸藥合用,具有調和肝脾、寒熱平調、消痞散結、補中益氣之功,可治療寒熱錯雜證。現(xiàn)代藥理學研究表明,半夏瀉心湯加減具有抑制胃酸分泌、保護胃黏膜、調節(jié)腸道菌群及神經(jīng)遞質、提高機體免疫力等作用[6]。本研究結果顯示,觀察組治療總有效率明顯高于對照組(P<0.05),胃脘痛、噯氣、反酸及胃鏡下黃綠色潴留液消失時間均短于對照組(P<0.05);治療后,兩組TNF-α、hs-CRP、IL-6、胃泌素及胃動素水平均優(yōu)于治療前,且觀察組均優(yōu)于對照組(P<0.05);兩組不良反應發(fā)生率均為1.85%,提示半夏瀉心湯加減聯(lián)合鋁碳酸鎂片治療膽汁反流性胃炎,臨床療效良好,與陳莉熔等[7]研究結果一致。

綜上所述,采用半夏瀉心湯加減聯(lián)合鋁碳酸鎂片治療膽汁反流性胃炎,可有效控制炎癥,改善患者病情,值得臨床推廣與應用。但本研究樣本量少,后續(xù)還需進一步深入研究。