推進整本書閱讀策略

王翠琴

部編版語文教材 ,建設了由“教讀”到“自讀”再到“課外閱讀”三位一體的閱讀教學體系,課外閱讀成為課程的有效組成部分,在很大程度上實現了課外閱讀課程化,也就是說,整本書閱讀將列入課程,走進課堂。這一閱讀教學體系的建設,充分體現了語文課程標準的理念,遵循了語文學習的規律。語文課程標準明確要求,“九年課外閱讀總量應在400萬字以上”“要重視培養學生的廣泛閱讀興趣,擴大閱讀面,增加閱讀量,提高閱讀品味”“提倡少做題,多讀書,好讀書,讀好書,讀整本的書”等。鑒于此,我們在使用部編版語文教材時,就要把“名著導讀”(整本書閱讀)在課堂真正地“導”起來,和學生一起讀起來。那么,怎樣推進整本書閱讀,學生才能更有興趣讀下去呢?筆者通過實踐摸索,認為可從以下幾方面入手。

抓手一:“整本書閱讀課”常態化

“整本書閱讀課”指的是,教師以上課的形式,引領學生在課堂上一起讀整本書(名著)。“整本書閱讀課”常態化,也就是把整本書閱讀納入課程體系,列在課程之內,使整本書閱讀課也成為常規課、常態課,成為語文課的一分子。

幾年來,我們嘗試了整本書閱讀推薦課、推進課、展示課三種課型,取得了一定成效。

推薦課,主要是做好三件事:激發學生對整本書閱讀的興趣,整體感受整本書的概況和線索,規劃整本書的閱讀進度和要求。

推進課,也是做好三件事:梳理學生閱讀整本書的問題障礙,指點學生深入閱讀整本書的方法,找到學生對整本書的閱讀興奮點以繼續激發學生讀書興趣。

展示課,主要是讓學生展示閱讀收獲。開展“說、讀、誦、唱、演”等各種讀書系列活動,給學生創建讀書后展示的機會,讓學生獲得讀書的成就感。

從實踐來看,這三種整本書閱讀課,能有效激發學生的閱讀興趣,特別是展示課。在活動展示中,學生的讀書成就感激增,不愛讀書的學生,也躍躍欲試,加以老師的正確引導,學生的閱讀積極性和興趣不斷提升。正如蘇霍姆林斯基所說:“人的內心深處都有一種根深蒂固的需要,那就是渴望被人賞識。”整本書閱讀展示課,給學生提供了被人賞識的機會和可能。

開展整本書閱讀課,做到“整本書閱讀課”常態化,就要做好開學初的規劃:本學期讀幾本書,用幾課時、幾種課型等,并合理安排在課程里。需要語文教師把常規的語文課有計劃地分出一部分來開展整本書閱讀課,才能保證整本書閱讀順利推進。

同時還要注意,不是推薦給學生的每本書都要上推薦課,也不是每節推薦課的時長、流程都一樣。推薦課和推進課也可以合并為導讀課,把握“導趣、導法、導行”三點,去引領學生閱讀。

示例:

《森林報》導讀課教學設計(四年級)

教學目標:

進一步學習閱讀整本書的方法,激發讀書興趣,培養良好的讀書習慣。

教學過程:

1.走進封面,初識《森林報》。

師:書籍猶如朋友,選擇最為重要。今天老師和大家共讀一本書。這本書是《森林報》。同學們,觀察《森林報》的封面,你們能從封面上了解到什么信息?

師:除了同學們在封面上了解到的信息,《森林報》的勒口還告訴我們很多信息,請同學們自由讀,然后告訴大家你了解到的信息。

2.走進前言,概覽《森林報》。

師:了解到了這本書的這么多信息后,現在讓我們走進《森林報》的前言部分,一起傾聽那《激蕩心靈的大自然之歌》。聽后你有什么感受呢?

生1:我迫不及待想看這本書了,因為這本書的前言部分介紹,維比安基采用報刊的形式,以春夏秋冬四季為順序,用輕快的筆調,真實生動地敘述了發生在大森林里的奇妙故事。

生2:我覺得這本書里的故事特別吸引人,前言里介紹在大森林里每天都經歷著生存與毀滅、斗爭與互助、繁衍生息。

3.走進目錄,感知《森林報》。

師:請同學們看目錄,你發現了什么?

這本書按春夏秋冬把森林里的十二個月編輯成了一本日歷,我們稱它為森林歷。

春:蘇醒月 回鄉月 歌舞月

夏:筑巢月 出生月 練飛月

秋:告別月 儲糧月 近冬月

冬:冰封月 挨餓月 殘冬月

4.走進文本,賞讀《森林報》

師:下面咱們走進文本。在十二個月中的這么多故事中,肯定有你最喜歡的一個。請按照自讀要求,選擇自己喜歡的篇章進行閱讀。

自讀要求:默讀自己最喜歡的一個篇章,讀完后用幾個字概括自己的收獲并進行展示。

師:一千個讀者就有一千個哈姆雷特。同學們看的章節不盡相同,感受也不盡相同。下面咱們共讀一個篇章,一起感受一下書中的有趣故事。

共讀要求:(1)默讀177頁《百變圖畫書》一章,完成如下問題:“百變圖畫書” 指的是什么?請用原文的語句進行回答。(2)文中的小動物是怎樣書寫這本“書”的?用直線畫出來,并簡單批注。

5.規劃閱讀,通讀《森林報》。

師:同學們都讀出了自己的感受,都有自己的收獲。這節課我們只是粗淺地感知了《森林報》,老師還幫助大家制訂了閱讀規劃,請同學們參考此閱讀規劃,在接下來的一個月里,更好地進行閱讀。

抓手二:“思維導圖”工具化

除了上整本書閱讀課,繪制思維導圖也能很好地激發學生的閱讀興趣,而且是對閱讀內容進行梳理的一個好方法。

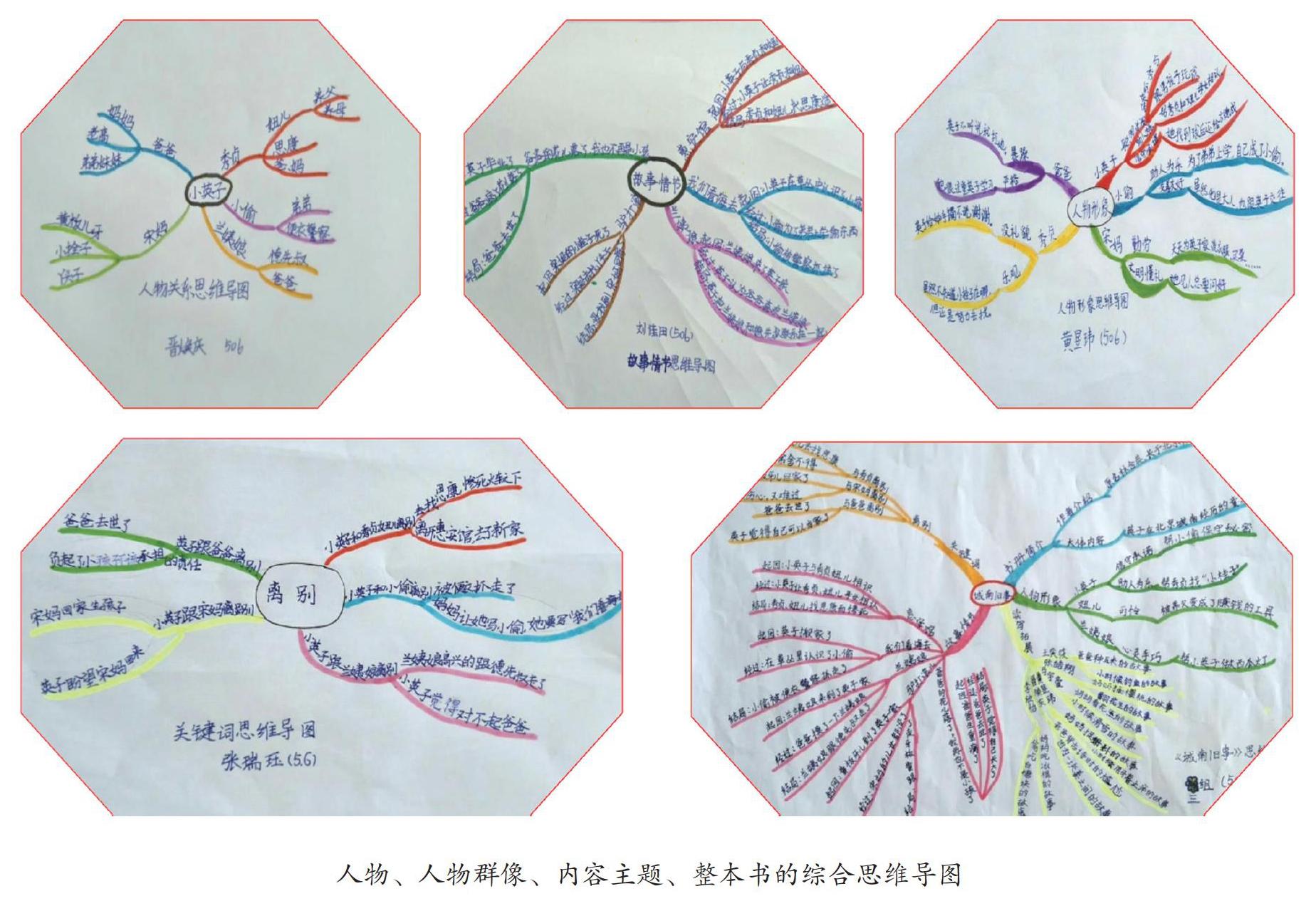

如,讀到多個人物的,可以畫出人物關系圖;讀到人物事件的,可以繪制人物事件圖;通讀后,可以繪制全文的結構圖等。這樣就對閱讀內容進行了很好的梳理。

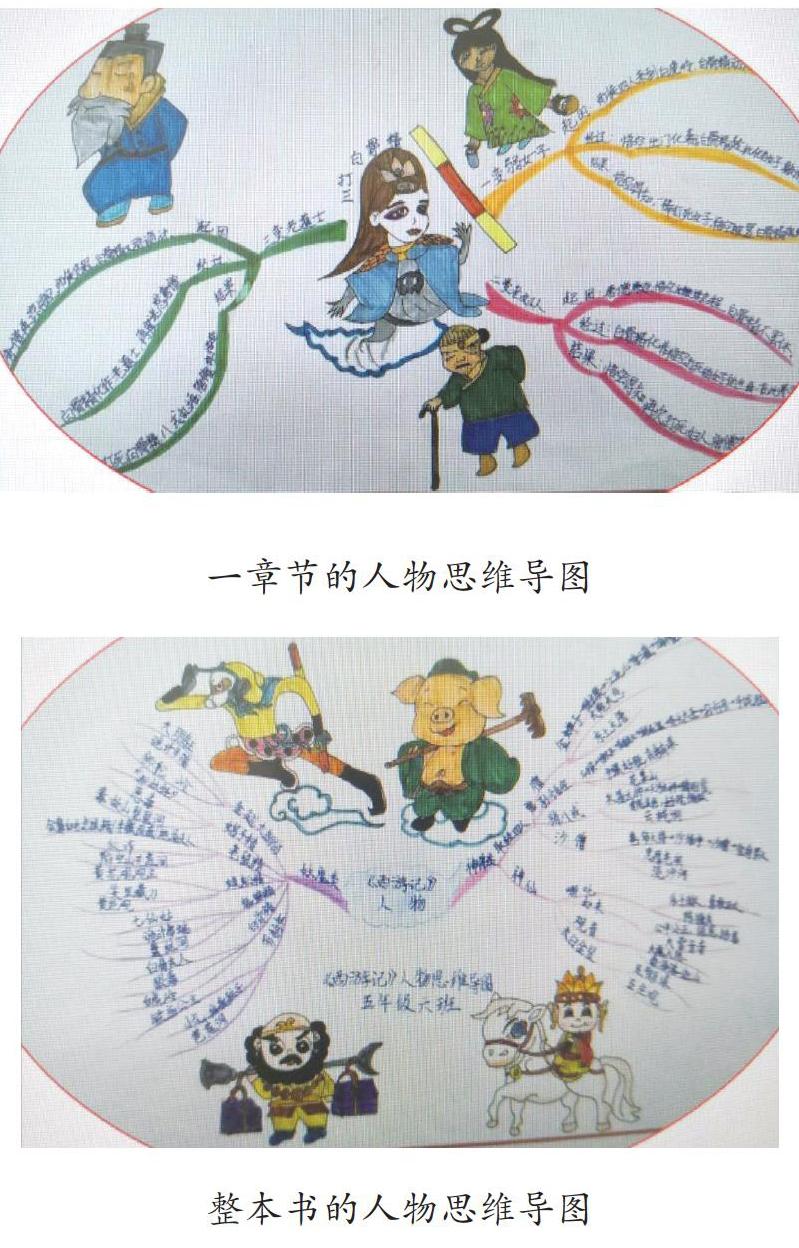

繪制思維導圖可分三步:確定中心主題詞→發散思維→繪制。繪制思維導圖,確定中心主題詞是關鍵。 如童話、神話、民間故事、小說等,都有人物、故事、主題等要素,可以從這三方面或者這三方面交叉入手確定中心主題詞。科普讀物,從說明對象的特點、功能等入手,指導學生從最簡單的思維導圖開始繪制,可以從一章節、一人物、一事件、一主題等簡單的思維導圖開始,然后再到整本書。如下面圖示:

把學生繪制的思維導圖,在適當的時機展示出來,學生(特別是小學生)看到自己的成就,那份欣喜帶來的就是繼續閱讀,繼續繪制更好的思維導圖。如此往復,學生的獲得感、成就感會直線上升,愛上閱讀是必然的。

學生學會借助思維導圖來閱讀,就學會了條理,學會了統整,學會了分析概括,學會了歸納總結,思維能力就會得到前所未有的提升和發展。經常用思維導圖來讀書,讓思維導圖成為讀書的工具,讀書的意義就不能小覷了。

如果能把繪制思維導圖融入到 “整本書閱讀課”,效果會更好。

抓手三:“任務驅動”情境化

“任務驅動”情境化,就是設置情境閱讀任務,這個“情境”創設需要緊扣讀物,更關鍵的是要緊密聯系當下生活,有時代感,在這樣的情境下,提出閱讀任務。

例如,高爾基的《童年》,可設置如下的情境化任務驅動:

A. 《童年》描寫了阿廖沙三歲到十歲的成長經歷。請你繪制他成長軌跡的時間軸(時間節點發生的事帶來他的思想情感變化)。

B.請你為阿廖沙開通微信。設計最符合原著精神的微信頭像、微信昵稱、個性簽名,并添加好友,再以他為群主,建一個有名字的微信群。

微信昵稱:

個性簽名:

微信好友,分三類:

家人:

小伙伴:

幫助我的朋友:

微信群組,名稱、人員:

C.如果可能,你愿意和《童年》中的誰做朋友?和誰做同桌?說明理由。

D.以阿廖沙的口吻,給他母親寫信:一是在他和母親寄住到外祖父家時,二是母親嫁給他繼父時。在這兩個人生節點的時刻,以阿廖沙的口吻分別給母親寫一封信。

這四個閱讀任務,按照傳統提問題來說,其實就是對小說情節的梳理(A任務)和人物形象的分析(B、C、D任務)。現在變換了一下形式,以當下有時代感的情境來變相提出閱讀任務,學生的讀書欲望被點燃。特別是B、C任務,新穎時尚,與學生時代同步,學生對此“情境化閱讀任務”特別感興趣,感興趣就想做,想做就會努力。如要為阿廖沙設計并開通微信,說明和誰做朋友、和誰做同桌的理由,就必須認真仔細地閱讀文本。這為學生進一步閱讀搭起了一個支架,一個閱讀的腳手架。而要完成這些閱讀任務,除了深入閱讀文本的同時,還要有知識整合能力、獨到的構思和見地,這對學生能力的發展和提升,大有裨益。

可以說,“情境化任務驅動”是深入推進閱讀的一個有力抓手,是助推閱讀、提升學生能力的一劑良方。

以上只是幾年來我們引領學生閱讀整本書實踐的點滴體會,雖然比較粗淺,但讓我們看到了明顯的效果:從農村到城鎮,從小學到中學,學生平均每年能讀十幾本或幾十本書,是原來讀書量的好幾倍,學生的讀書興趣越來越濃。同時也帶來了家庭讀書氛圍、學校讀書環境的明顯改善。

“興趣為先,讀書為要,語文的出路在讀書。”怎樣引領學生有效地閱讀整本書,方法不一而足,可謂“仁者見仁,智者見智”。蘇霍姆林斯基說:“讓孩子(兒童)愛上閱讀的基本方法,就是給他朗讀一本書。”我們要博采眾家之長,努力讓學生愛上閱讀,再閱讀!