屏幕上的課堂:在線教與學體驗研究

聞凌晨 尼古拉斯·布爾布勒斯 范國睿 童 欣

(1.華東師范大學 教育學系,上海200062; 2.伊利諾伊大學香檳分校 教育學院,厄巴納 61801;3.上海市虹口區外國語第一小學,上海200434)

新冠肺炎疫情期間,居家隔離帶來的焦慮、恐慌、憤怒和煩躁等負面情緒,似乎驗證了布萊士·帕斯卡(Blaise Pascal)的論斷——“人類一切的不快樂都源自一件事:無法安靜地待在自己的房間里”。帕斯卡的觀點似乎也能解釋在線網課平臺慘遭“一星差評”事件——兒童一切的不快樂也都源自一件事:無法安靜地待在自己的虛擬教室中。

在線課堂的興起得益于實時視頻通話技術的發展。一幅改編自荷蘭畫家倫勃朗《尼古拉斯·杜爾博士的解剖學課》(The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp,1632)的作品——《尼古拉斯·杜爾博士在Zoom平臺上解剖學課》(2020)①深刻地展現了當下課堂教學的新樣態:改編后的畫像所呈現的是視頻會議窗口,主講人杜爾醫生占主要位置;觀摩的學生變為屏幕上方四個小畫面所顯示的最近發言者。可見,在線技術給課堂教學帶來了全新的契機與挑戰。伴隨著疫情的反復,線下教學、在線教學的輪番切換,究竟給師生帶來怎樣的教與學體驗呢?

一、研究綜述

技術在教育中的應用使得在線寫作、在線解剖教學成為可能。研究者不僅關注與之相關的程序開發、算法設計、政策制定,也注重探索用戶的內心體驗與生活世界。因此,在研究范式上相關話題的現象學、詮釋學研究興起,旨在獲取一份有別于大數據的“厚數據”(thick data)。同理,對于在線教與學研究的數據不僅要“大”,也要“厚”(張劼穎,2020)。對于數據形態轉變背后的奧秘,梅洛-龐蒂(2018)給出了解釋,“整個科學的疆域都是建筑在生活世界之上的,我們如果要嚴謹地思考科學本身,要嚴格地界定科學的意義及范圍,就必須首先喚醒對世界的經驗,因為科學僅僅是對這一經驗的依附性表達(second-order expression)”。

由此,從用戶的生活世界出發探討教育技術應用的研究,逐漸受到學界的關注。諸多學者也嘗試推進技術的人類學、現象學研究。例如,范梅南(van Manen,2010)通過探討技術背景下的隱私與在線親密關系,揭示了社交軟件普及改變了年輕一代的隱私、秘密、孤獨與親密關系的體驗。凱瑟琳·亞當斯 (Catherine Adams)試圖追問在線寫作是否有別于以紙筆、打字機甚至線下文字處理器為工具的寫作體驗?研究結果表明,寫作主體介入到含括身體經驗、時間經驗、想象經驗、虛擬經驗的復雜體系之中。在線技術強化了寫作現象學,這些技術脅迫我們,驅使我們加速,將我們拉進寫作經驗的虛擬漩渦之中——盡管在這個過程之中,反省性開始出現隱形流失。網絡發表雖然暫時令人不適應,但擁有易于公開的優勢;透過文本構筑起的人際關系,也帶有未知的復雜性(van Manen & Adams,2009)。2014年,《現象學與實踐》雜志(Phenomenology & Practice)刊載了一組關于“在線”(Being Online)現象學文章,題材涉及在線教學與關懷教育,在線學習空間的匿名、筆名與實名制,“教室·地方”“屏幕·空間”的體驗(Friesen & Irwin,2014)。總的來看,人文科學研究的資料是人的經驗,從生活體驗出發的研究視角極大地豐富了線上技術研究。

二、研究設計

擁有“美麗的鈴聲”“充滿設計感的界面”,仍然慘遭“一星差評”的在線授課系統,提醒我們關注線上教與學體驗研究,關注教育手段、教育場所變遷引起學生學習、教師教學的內心體驗。那么,我們究竟如何接近這些經驗并加以研究呢?對此,范梅南指明了生活世界的普遍主題:時間、空間、身體與關系,這些維度是“被實際經歷和體驗的”,它們構成了生活世界的存在維度(馬克斯·范梅南,2018)。

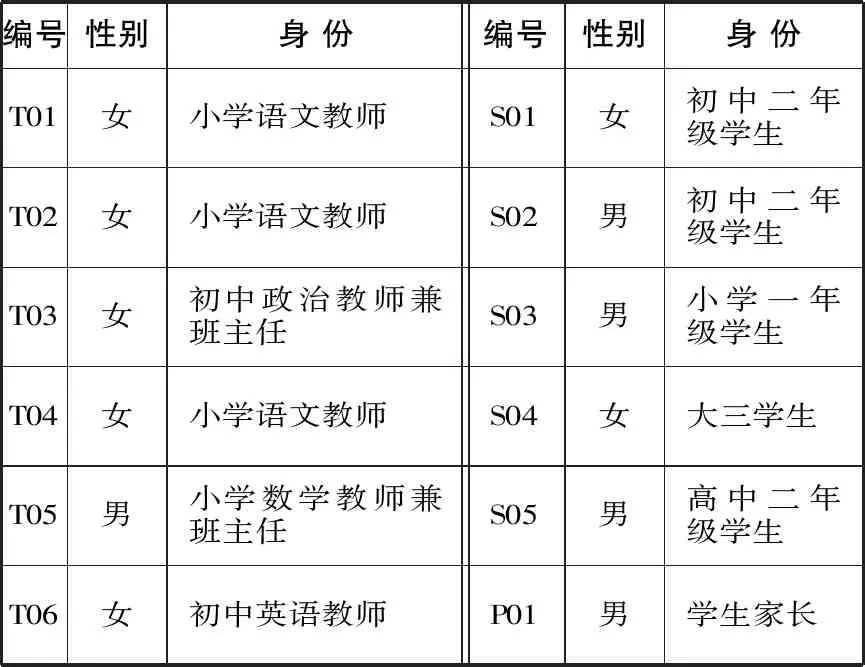

本研究從這些維度入手,通過對教師、學生與家長的線上訪談,以及師生的線上生活敘事、軼事等生活體驗敘述的搜集,尋求前反思的體驗敘述,探索在線教-學的意義結構。具體而言,本研究對這6名中小學教師、5名大中小學學生以及2名家長進行了深度訪談(訪談對象基本信息見表一)。訪談內容涉及在線教與學帶來的時間、空間、身體與關系的體驗,并側重于探究線上與線下教與學的差別。

表一 訪談對象基本信息

三、線上“生活世界”初探

疫情期間,師生共同棲息于“線上生活世界”(online lifeworld)。當我們試圖探索在線教與學體驗的意義結構時,它的前提是喚醒師生們的在線教與學體驗。這是一種呈現于意識的“鮮活體驗”(lived experience)。“這種鮮活體驗并不指涉任何種類的深度經驗、基礎事件或隱蔽的意義源。相反,鮮活體驗就是把我們帶入日常生活的普通生命體驗……關鍵的問題是,當具有這種體驗時,我們并沒有思考或現象學地反思這些體驗。”(van Manen,2017)

(一)消失的時空邊界:永恒在線的“同窗”

時間空間作為一個存在主題,可以引導我們追問反思:時空是如何為師生所經驗的。無論是新冠疫情,還是在線技術,都沒有改變物理的、客觀可測量的時間。然而,它們卻改變了生命個體主觀經歷的時間。艾蒂安·克雷恩(2020)指出,居家隔離帶來兩條悖論——“擁有時間”反而使我們失去了時間概念;每個人都待在家里,但幾乎沒有人知道自己到底在哪里。同樣,技術也改變了在線教與學的主觀時間經歷。

按照朗格威爾(Martinus Langeveld)的說法,在生活世界的時間經歷中,時間在無聊中膨脹或者在娛樂時壓縮。與之相對,學校中的時間是客觀的、線性的、可測量的(馬爾特·布因克曼,2020)。疫情期間,兒童的日常生活時間與學校時間交叉重疊,權衡之下師生不得不優先考慮學習與工作。一位受訪教師(T01)表示,“網課其實延長了工作和學習時間,把一個本來朝九晚五的教學工作,硬生生變成了996。(再這樣下去)天天早中晚(三餐)都來不及準備了,全部吃面包。”有家長(P01)也為時間的序列變動所困:“孩子的學校,為了避開網絡擁堵,上課時間都安排在飯點:早上7:30-9:00,中午12:00-13:30,晚上18:00-19:30。全家人的作息時間都要跟著調整。我太難了,疫情趕緊過去吧。”此外,日常的活動分組也被視作“僵死的節奏”: “我曾經使用Zoom的小組分組……有一節課上,他們以項目組為單位,我必須手動把學生分成幾個小組,需要花費好幾分鐘,然后加入小組需要時間,退出小組也需要時間……學生們很苦惱,老師也要學習Zoom的復雜功能。死的時間,僵死的節奏。”(Blum,2020)

由此可見,在線課堂不僅延長了時間長度(T01),也深深地改變了時間序列(P01)。在線課堂實際上是讓身處在家的師生經歷學校時間,原本固化的時間序列變得質感粘稠,具體表現在:一方面在線技術使得教學更加靈動,空間可以在“須臾”之間穿越,“近在天邊”和“遠在眼前”之間已經沒有差別(齊格蒙特·鮑曼,2018);另一方面,人們也為這樣的“靈動”所困,學習與生活的時間界限變得撲朔迷離,師生陷入時間的漩渦之中。上傳作業、下載資源、在線視頻、視頻回放、簽到打卡悄悄地滲入日常生活。

在鮑曼看來,現代社會的特征在于時間對于空間的征服(齊格蒙特·鮑曼,2018)。當視線轉向空間時,我們發現在線技術在摧毀現實空間的同時,又為我們營造了一個線上空間。那么,師生是如何進入、棲息、離開電腦屏幕這樣的虛擬空間的?我們又是如何體驗在線空間的?疫情使師生棲息于在線課堂所呈現的虛擬空間,而這一虛擬空間又是鑲嵌在一個被稱之為“家”的空間之中,由此構成一個承載生命個體、通訊設備以及虛擬課堂的空間。

熒幕空間里的“同窗”。如果說實體班級存在座位安排、空間布置,那么在線教學空間結構有所不同。每個個體都呈現在視頻窗口之中,由此組成不同的視頻布局:演講者視圖(Active Speaker)通過語音識別,將當前演講者切換至較大視頻窗口,上方小畫面顯示最近發言的與會者。在畫廊視圖(gallery view)模式下,所有與會者圖像統一大小顯示并排列,講話者會以高亮框顯示。迷你窗口(Mini Window)則允許將視頻最小化。個體可以根據需要在屏幕上移動窗口,或者完全隱藏視頻。這樣的空間布局賦予學生不一樣的空間體驗:“上網課時,我面前的屏幕上,每次我的窗口都顯示為第一位,然后才是教師(的窗口),后面是按照姓名的字母排序的。這讓我有坐在前排的感覺,這樣被老師提問的可能性很大。”(S01)一位初中學生(S02)提到,“我面前是老師,老師的面前是我。我似乎永遠都處于講臺前那張座位。”就此而言,在線教學打破了傳統的秧田型、馬蹄型座位安排,取而代之的是按平臺算法設置,每個人都位列屏幕第一位,每個人都處在離教師最近的那個座位上。網上授課的空間布置也有不同,傳統教室的黑板與投影為屏幕共享所代替,傳統意義的講臺消失了。不同的視圖模式為不同角色分配不一樣的空間位置。在線課堂通過圖像(如頭像、共享屏幕)的大小顯示課堂參與情況以及課堂活動節奏。在線空間還設置了不同功能的空間區隔,如等候室、資源區、討論區、作業區。

作為超級場所的“家”。在線技術的興起使得傳統意義上的空間功能區劃發生了改變。例如,有教師(T02)指出,“我在書房,閨女在客廳,井水不犯河水,盡量避免相看兩生厭。”另一位教師(T04)提到,“孩子爸爸在書房參加視頻會議,以避免雜音。我們來不及造一間書房。”家成為家長辦公的場所,成為學生在線學習的場所,也成為隔離期間與親朋好友溝通的場地。在克里斯蒂安·福赫斯(Fuchs,2020)看來,疫情期間的“家”成為集飲食睡眠、學習工作、娛樂休閑為一體的“超級場所”,“家”成為學校、辦公場所的延伸。與此同時,在線視頻暴露了作為私密空間的“家”,屏幕后的觀眾可以在不經意間窺探其家居生活。另外,“家”不僅是一個物理空間(更接近于“宅”),也意味著情感關系。在項飚(2020)看來,家是關系,宅是空間。疫情讓我們看到作為宅的家的重要性。如果說當代社會中家的照顧功能由于教育與醫療的社會化而減弱,那么疫情之下兒童的照料權責似乎重新回歸家庭,然而無論如何也無法重返古代的個別化教學。換句話說,家的照料功能因為居家隔離而得以強化,家校之間均衡的關系結構被打破,在線教學技術助力建構新的平衡。從這個意義上講,在線教與學既改變了“宅”的空間布置,也重塑了“家”的關系結構。

由此可見,新冠疫情與在線技術聯手“摧毀了身體和身體相遇的物理空間,形成了一個新的空間,一個非物質性的交流空間”(汪民安,2013)。它們也聯手摧毀了生活時間與學習時間的邊界。工作不再是真正的工作,學習不再是真正的學習,家不再僅僅是家。在線技術將學生的生活世界一分為二:線上空間與線下空間、線上時間與線下時間。

(二)恐慌的身體:線上平臺的自我呈現

在線教學的時空體驗與身體體驗密切相關。在梅洛-龐蒂(2001)看來,我們的身體寓于(inhabit)空間和時間中。在線教與學也是一項身體體驗的過程。比如,就私人區域管理而言,日常生活中我們通過選擇座位,轉移椅子,調節我與他者的距離來保持舒適。屏幕前的“私人區域”則通過調整攝像頭的角度,改變個體與顯示器之間的距離。可以說,我們的身體體驗是圍繞攝像設備、屏幕而展開的。我們接受隔著屏幕的“目光注視”,并不斷對這樣的注視予以“回應”:美化臉龐以應對他者的注視,或者選擇關閉攝像頭以回避他者的目光。

線上課堂的自我呈現。屏幕前的我們既在觀看,又被觀看。視覺的焦點正是臉龐。臉具有自我與社會雙重性質:一方面,作為表情載體的臉,它是我們自我凝視的鏡像,我們通過臉再現自己;另一方面,作為身份符號的臉,它是景觀的組成成分,又是我們集體觀看的他者對象。馬里翁(2012)指出,我們無法看這個“看”(look at the look),所以我們必須看“看”給出它自身的所在(look where the look gives itself),即觀看面孔。

在高清攝像頭、美顏功能的輔助下,一群現代版的“那喀索斯”(Narcissus)不由自主地使用在線系統臨“屏”自照。屏幕所及不僅僅是他者形象,還包括自我形象。比如,一位中學教師(T03)指出,“在征求意見的過程中,全班絕大多數人不贊同開啟攝像頭。一是太久沒見了可能不好意思,二是攝像頭可能沒有美顏功能,三是不想回答,(選擇)逃避。青春期了,他們會因為臉上長痘而不好意思。”一位小學生(S03)描述了自己更改頭像后的遭遇:“我想改一下頭像照片,不小心選了一張全黑的圖片,這樣我的頭像就成黑色的了,上次我參加討論時,同學們都嘲弄我,我不喜歡被嘲弄。”某款軟件設有“美顏”選項,使用柔焦效果對視頻加以修飾,可以使臉部膚色更為平滑,呈現更為美觀的外表。②

由此,我們可以發現,他者視野中的“我”的形象(包括S03所言的頭像)以及美顏濾鏡改造后的虛擬形象影響著身體可見性。一位英語教師的線上教學軼事顯示(Supiano,2020),她目睹了學生躲在衣柜、在空無一人的走廊上登錄視頻軟件。為此她做出妥協:在某視頻軟件上與學生舉行了簽到儀式,但時間很短。她告訴學生,“我想你們,我想看看你們的臉。”可見,對身體、背景的修飾,調整線上的自我呈現,構成了線上生活世界重要的體驗。

線上之“看”。與面孔相關的便是他人的目光,那么線上的“看”是什么樣子的呢?艾薩克·阿西莫夫(Isaac Asimov)的科幻作品《裸陽》(The Naked Sun,1957)描述了兩種“看”:一種是生命體彼此面對面的“看”(seeing),另一種類似于當代視頻通話中的“看”(viewing)。前者可以目睹對方的真實肉身,后者只可以看到對方的“顯像”。因為免疫力脆弱,索拉利(Solaria)星球上的生命體排斥前一種“看”。相反,他們對裸體“顯像”卻表現出無所謂的樣子(阿西莫夫,2015)。梅洛-龐蒂也曾描繪了一幅近似于課堂中眼神交流的場景:我注視一個人,他知道我注視一個人,我知道他知道我注視他,他知道我知道他知道我注視他……(莫里斯·梅洛-龐蒂,2013)從這個意義上講,注視與感知注視成為課堂生活的基本元素。有教師(T05)提到,“我在上課時經常使用‘霸權’(策略)。比如,我講到關鍵知識點時,會要求所有同學必須把筆放下來,眼睛一定要看向老師。我們通常把這個稱之為‘霸權’式互動,就是眼睛必須要看著我,當然這(只存在于學校之中,它)不可能存在于日常生活當中!在線上教學環節,這(種策略)顯然也行不通。”在這里,注視儼然成為沒有肢體觸碰的“肢體接觸”。在范梅南(2017)看來,眼神交流的現象學意義在于純粹的觸摸。這就是為什么我們會感覺到注視的過程中,是眼睛“抓住”(catch)對方。

那么,線上世界的師生注視能否“抓住”對方呢?一位人類學專業的教師這樣描述她的線上課堂:“我不斷地從一個屏幕切換到另一個屏幕,去掃描(scan)那些人的面孔(至少這些人還是開著攝像頭的,至少他們并未休息,也沒從事多項任務,至少他們沒有逃課缺席)。我在注視著對方的眼睛,聽著對方完成會話,聽著那個表示準備說話的吸氣聲。”(Blum,2020)可見,面孔的“掃描”只能維持最低限度的出席,但是它難以觸及對方,因而也并不能“抓住”對方。“眼睛要看著我”這樣的身體交往行為也就喪失了最初的意義。在真實的課堂教學中,個體的目光焦點是唯一的,比如學生注視著粉筆劃過的黑板,注視著正在提問的老師的雙眼。然而,攝像頭前的個體往往陷入兩難:為了抓住另一個人的眼睛,我得盯著攝像頭看,但這樣就無法看到演講者的雙眼了。而為了看到演講者的眼睛,我就得把視線移回屏幕,但此時對方就會感覺到我的目光游離了(休伯特·L.德雷福斯,2016;Lanier,2001)。

綜上所述,“身處”線上課堂的師生,他們的身體與通訊設備處于持續的互動中。一方面,教師苦于無法通過目光的聚焦來喚起學生的注意(T05),學生也羞于將自我形象展現于他人銀屏之上(T03),因而會為自己的面孔打造一副面具(美顏、濾鏡),或者在條件允許的情況下選擇關閉攝像頭。另一方面,長時間與屏幕中他人臉龐對視,讓課堂參與者感覺自己處于他人持續的目光注視之下。當然,個體也處于自己的目光注視之下。這其中會有長時間注視下的身體恐懼、群體圍觀下的身體戰栗。

如果說梅洛-龐蒂以打字為例,揭示了鍵盤與身體的互動關系:練習打字的人是把鍵盤的空間縫合到自己的身體空間之中(鷲田清一,2001),那么在線教與學帶來了不同于傳統課堂教學的身體圖式(body schema)的重組與更新:身體與設備(攝像頭、耳機、屏幕、鍵盤鼠標)的調適,如距離、角度的調整,目光的適應,語速音量的調整;隔著屏幕的身體間交流,如云揮手、云撥穗、云合影、云傳遞鉛筆③;設備中自我身體的“加工”,如美顏、濾鏡等。在這個意義上,我們可以說線上教學將肉身與通訊設備縫合在一起。

(三)沉默的互動:靜音下的人際互動與人機的驗證式交互

線上世界的個體不僅與時間空間、自我的身體打交道,還與他者保持溝通。這便構成了生活經驗的關系維度,它關注的是自我與他者是如何被經驗的。具體而言,與真實生活的直接接觸相比,我們在線上課堂與他人相遇有什么區別?我們所使用的設備、在線平臺系統作為“準他者(quasi other)”或者“技術他者”(technological other),師生在與它們的交往之中,又會獲得怎樣的體驗?

線上教學的最佳狀態是每一個體都能與他者充分地互動,達到日常會話中“時時有話,避免搶話”(no gap, no overlap)的效果。然而,出于身體恐慌的原因,學生傾向于關閉攝像頭、設置靜音,教師面對的便是屏幕中黑色頭像窗口,每個窗口配有一個姓名標簽。課堂尚未結束的標識就是那個尚且跳動的音量指示器。有學生(S04)表示,“進入視頻課堂,大家就會設置靜音,老師便會開講,可能感覺太安靜了,也沒有看到同學有文字回應,老師通常會問:‘聽得到我說話吧?大家給個回應。’在這之后,通常過一小會兒,才有人回應‘聽得到,老師’”。另一位老師(T03)提到,“在班會課上,他們不愿意開攝像頭,其實也不愿意語音聊天,但是他們很樂意在對話框中分享他們的意見。”學生常常拒絕語音發言,選擇彈幕互動、聊天框互動,這樣的文本互動能夠拓展發言人與聽眾交互的形式,降低用戶的發言負擔,幫助發言人在不被打斷的情況下及時獲得反饋。除了上述互動形式,在線課堂還設置了小組討論功能。學生可以隨時組群進行討論。由此,就課堂互動而言,彈幕、聊天框互動產生了課堂教學中“竊竊私語”的效果,臨時會議室代替了教室中的小組討論。師生角色也發生了改變,變為主持人、聯席主持人和嘉賓。如教師T06所言,“線上授課讓我感覺自己成為一名十八線主播,在賣力地講。學生們呢?都喜歡(在聊天框)給老師送花,他們覺得很好玩。”

與文本互動的喧囂相反,言語互動顯得格外稀少。“靜音”幾乎成為在線課堂學習的默認設置,“全體禁言”也幾乎成為在線課堂教學的“必備動作”,這就意味著每次發言,個體都需要解除靜音或者通過舉手等待主持人解除禁音。教師T03表示,“線上線下肯定有差別,雖然同學們表達對大家的想念,但是線上并不會主動回答問題,甚至被提問也會沒有反應。”另一位高中生(S05)提及課堂互動時表示:“進入(在線)課堂后,學生舉手之后,老師同意就可以連麥,或者是老師點名連麥,會給你發連麥申請,其他人都不能出聲。”在拒絕被注視、拒絕發聲的課堂之中,學生能夠傳遞的信號往往就是沉默。這種信號“既粗暴又曖昧”(brutal and ambiguous),遠比我們通常所依賴的語氣、表情和手勢來得微妙(Feenberg et al.,2014)。無論遭遇疑難者,還是掛機潛水者,通常表現均是沉默,這就給教師出了道難題。學生端信號輸入切斷,課堂教學僅僅依靠信息的單向傳播予以維持,由此學生的身體開始退隱,教師失去了辨識學生行為、互動契機的線索。事實上,身體作為一個表現性空間(expressive space),構成了交往互動的人際線索。在現實課堂中,師生的眼神相遇往往就能傳遞“這個問題,我回答不了”“你的行為值得表揚”的信號。而線上師生無法眼神交流、不愿言語互動的“不可見的參與形式”(non-visible forms of participation)實際上隱藏了人際互動的線索。

如果說教師、同學構成了線上世界的“他者”,那么“我”與“他者”的溝通依賴于技術的協助。在這個意義上,“技術成為一種準他者,或者技術‘作為’他者與我發生關系。”(唐·伊德,2012) 更準確地說,這是一種“我-它們”的關系。之所以這么說,是因為在線教與學逐漸依賴多種設備輔助。訪談中有教師表示,老師不斷要求傳作業。我家電視、兩臺電腦、手機一起用,還要隨時打印。”(T04)在與“準他者”打交道的過程中,在線技術要求個體的外顯行動。在線平臺要求我們輸入賬號、密碼。為了確保參與者在場,我們需要申明“我上線了”“我此刻在線”,同時也需要得到“你也在線”的反饋。此外,技術它者不厭其煩地要求個體做出“明確行動”(explicit action)——入會是否開啟攝像頭,是否自動連接音頻(“電話撥打”和“電腦音頻”)。換句話說,無數次點擊確認的操作維系了我們線上世界的“存在”,缺乏此類操作(人機互動),輕則被視作課堂“潛水”行為(lurking),重則被視為“缺席”。弗里森(Friesen,2011)將其稱之為“愛恨交織的認證”(ambivalent authentication)。其次,作為技術它者的在線平臺還要幫助教師量化課堂。在線教學平臺統計上課時長或作業提交情況,開展課堂情況調查(如互動參與率曲線)與課后作業追蹤,幫助教師識別課堂的沉默者、潛水者。借用唐·伊德(2012)關于“人-技術-世界”之間的關系框架,師生與設備既存在著具身關系,如耳機、麥克風、鍵盤鼠標、觸控手柄、全息觸屏與我們的身體融為一體,由此延伸了我們的身體;也存在著詮釋學關系,如考勤技術幫助教師詮釋課堂參與、課后作業完成情況;其三是他異關系,在線平臺本身也成為技術他者;最后是背景關系,電視、打印、掃描等設備成為在線技術的背景而存在。

四、呼喚線上教學機智

疫情期間,空中課堂、在線教室帶給教師、學生豐富的在線生活體驗。這樣的體驗是情境化、身體化、關系性的:活生生的個體既處于新冠疫情期間,又處于由“進度條”構建的虛擬時間中;有別于以往的學校教育,個體既是身處“家”這一超級場所之中,又“身處”由形形色色APP構造起來的虛擬空間之中;師生不僅通過身體與通訊設備打交道,而且在虛擬空間中,或言說或聆聽、觀看他人或被他人注視;屏幕中的“同學”,既是臨近視頻窗口的“同窗”,又是一定物理距離之外的“他者”。

如此紛繁復雜又風格迥異的在線情境,自然要求教師掌握一套與之相應的知識體系,有學者稱之為整合技術的學科教學知識(Technical Pedagogical Content Knowledge,TPACK)。然而,教師更需一套“教學機智”,它們依賴于身體的感知、個人在場、關系的覺察、偶發情境中知道說什么和做什么的機智、關切的習慣和常規行為以及前反思、前理論、前語言等(馬克斯·范梅南,2008)。

(一)呵護身體,保持對身體的敏感性

透過上述分析可知,不同于實體教室中的身體在場,在視頻課堂中,師生的身體似乎永遠在場又時常缺席,高度可見同時高度隱形。一方面,攝像頭前的生命個體會情不自禁地揮手告別、擊掌祝賀、鞠躬致謝(常見于線上答辯)。另一方面,虛擬課堂驅使我們不得不適應一套新的身體語言,如舉手發言、(被動)禁言、(主動)保持靜音、開啟視頻、美顏等,這些操作無不關涉我們的身體。我們雙眼注視設備,我們也被設備注視;我們對著麥克風發言,佩戴耳機聆聽;移動點擊鼠標登錄登出,敲擊鍵盤輸入文字……這便構成了我們的“在線教學/學習姿態”。④

除上述外顯行為,“在線教與學姿態”更涵蓋行為所帶來的內在體驗。研究發現的“恐慌的身體”“沉默的互動”印證了斯坦福大學虛擬人類互動實驗室創建者杰里米·拜倫森(Bailenson,2020)的結論:非言語過載(nonverbal overload)對屏幕前師生的影響。 在線課堂的自我呈現、身體的可見性直接影響在線教與學體驗。互動媒介越來越適應我們的身體,適應我們體內一套不需要通過訓練就能自如顯現的語言范疇,同時在另一個向度上,迫使我們身體的自然機制和經驗建立更友好于互動媒介的新規矩(許云澤,2020)。

恰恰也是身體,在線技術依靠“欺騙”它實現遠程具現——讓隔離在家的我們可以“在教室”“在操場”“在實驗室”“在琴房”,讓我們體驗到貢布雷希特(Gumbrecht,2003)所謂的“無處不在”(Omnipresence)。然而,我們越是能夠實現無處不在的夢想,我們的存在似乎會愈加丟失隨之而來的身體與空間向度,我們越可能重新激起欲望,接觸世上萬物,并重新卷入它們的空間之中。針對篇首提及的在線解剖觀摩課,德雷福斯的論斷是:專業性無法從非涉身的電子空間中獲得。臨床醫學實習生,通過遠程學習缺乏從危險且感性的豐富現實場景中直接獲得的經驗(休伯特·L.德雷福斯,2016)。

誠如休伯特·L.德雷福斯(2016)所言,身體存在提供了如此豐富的教育環境。身體層面的鮮活體驗提醒我們呵護師生的身體,提醒教師運用眼神、言語、沉默、動作、氛圍等調節線上課堂。線上教師不僅需要關注學生的身體動作,也需要通過具體的身體行為(指示)不斷地對(學生)身體進行應答,妥善處理線上的“看”與“被看”、演說與聆聽、人際距離,可減少“非言語過載”,緩解師生的情境壓力。

(二)時空再造,重構教育的時空距離

疫情之下,空間隔離將身體分開,虛擬空間讓我們重新聚集。我們“頭部(影像)”“駐守”在屏幕之上,“身體”“穿行”于平臺的各種功能區域。研究表明,虛擬課堂助力新型“同窗”關系構建,依托于“互聯”之網,家演變成“超級場所”。尼古拉斯·布爾布勒斯(Burbules,2005)使用不同的隱喻刻畫虛擬空間的特征:其一是地圖,它表征虛擬空間的中心與邊緣;其次便是建筑,它超越表征改造虛擬空間,并且這樣的改造可以圍繞幾組概念展開:移動/靜止、交流/孤立、公開/隱私、可見/隱匿、圈內/圈外。身體的恐慌、沉默的互動可以通過身體的加工修飾(如虛擬頭像)予以緩解,也可以借助改變空間構造得以實現,如在某些課型、某些時段改變空間設置,實現身體的隱匿,也可以改變分組策略,建立合適的分組,讓學生減少情境壓力,努力發聲。

就時間而言,在線授課期間,“無力照料家庭”“深陷996泥潭”的教師,深受“催作業”“在線自習”之苦的學生,其實正是雪莉·特克爾(Turkle,2020)“受牽絆的自我”的寫照。師生盡管隔離在家,但他們絕大多數手機處在開機狀態、在線、在網絡上、在收發即時消息。也就是說,人們今天不僅可以與其通訊裝置聯機(always on),也可以藉由通訊裝置被他人聯系上(always on you)。如此一來,我們可以看到“永恒聯系”不僅意味著聯絡的可能性,同時也迫使人們總是能夠被找到(黃厚銘等,2015)。

為了打破時空的界限,具備即時調節功能的媒介應運而生,它幫助我們消弭時空距離,緩解時空上的“距離焦慮”,從而達到近乎在場、即時溝通的效果。然而,保持一定的距離在教與學的過程中卻是必不可缺的。雅各布·穆特(Muth,1962)闡述“教學機智”時指出,教學三角諸要素之間有必要保持一定的距離;在教師的輔助與學生的自主之間,有必要尋求一個合適的中間點。教師之所以需要保持克制,是因為唯有如此,學生的“自我活動”才有可能。正是在這個意義上,瓦登菲爾斯(Waldenfels,2009)指出,問題并不在于遠程臨場,因為它可以無限放大我們的可能性,以致完全消弭空間距離。問題的癥結在于遠程缺席/不在場(Tele-absence)(Friesen,2014)。具體而言,任何通訊活動都夾雜著臨場與缺席兩個因子,這兩者的混合也充斥于遠程交流活動中,以現代技術媒體為支撐的線上課堂活動也不例外,并且這樣的技術支撐使得師生的遠程缺席樣態被扭曲放大。⑤

穆氏與瓦氏的觀點提醒我們思考,在線教與學如何既隔離又連結地摸索著與他人之間的適當(時空)距離。長時間居家學習生活為學生的“自我活動”提供了契機,如種下自己喜歡的種子,細心呵護并用尺子每天精確記錄其生長過程;模仿名畫,尋找道具,還原名畫的色彩、色調、造型,理解名畫作者的創作心境與表達意圖;數一萬粒米,從而加深對“萬”的認識(彭靜,2020)。然而與此相對,部分在線教育平臺卻有另一番“抱負”:著力打造全方位、全天候、立體化的在線授課系統。比如,“視頻自習課”要求在軟件平臺上開啟攝像頭與麥克風,由教師督促學生自習。媒體報道教師利用軟件平臺于夜間催交作業。總之,在軟件系統的支持下,攝像頭、耳機、麥克風等硬件設備“無限推近”學生、家庭(甚至書房、臥室),“無限逼近”日常生活時間(休閑時間、用餐時間),此舉或許可以緩解疫情期間的時空距離焦慮,卻無益于學生自主性的養成,最終淪為監視而已。

(三)承認技術的限度,反思作為教育關系的人機關系、技術背景下的師生關系

毫不夸張地說,疫情期間制度化的正規教育依賴技術才得以維系,每一生命個體時空的、身體性、關系性的經驗難以掙脫技術架構的影響。人機交互深受延時、卡頓、穩定性、安全性等技術因素的困擾,這些技術障礙也間接地影響著師生在線教與學體驗:如課堂教學氛圍、師生間的信任關系。值得慶幸的是,技術突破讓諸多難題迎刃而解。然而,技術表征本身就存在悖論:表征技術并不能刻畫自身所不能表征之物。攝像機可以記錄我們的聲音與呼吸,甚至我們挑起眼簾、皺起眉頭的瞬間,卻無法記錄超出被觀看(視頻拍攝)之外的注視,也無法記錄被聽到(音頻錄制)之外的聲音。在這里,媒介就遇到技術表征限制的困難,難題就在于它不能將自身的局限表征出來(Waldenfels,2009)。

除了純技術限制外,我們需要從關系層面思考教育與技術的限度,它潛移默化地制約著技術與教育的相互嵌入,生命個體與機器設備交往互動的性質、程度、范圍。在此背景下,教育關系范疇下的人機關系、技術背景下的師生關系成為這個時代的新課題。首先就人機關系而言,疫情之下在線授課的推廣深刻地展現了人機交互方式的變革,它逐漸關注到技術背景下的身體與情感向度:如果說傳統封閉式互動將人類思想轉化成語言,身體只是操作鍵盤鼠標實現輸入的另一個器具,那么當下的在線課堂實現了可視化、即時性的視頻音頻互動,我們的面部表情、語音語調、肢體動作本身就成為一種社交信號。新一代的人機交互更是使用愈加具身性的技術,“在無需把機械裝進肉身的前提下,實現人與機器的連接和交互”(許云澤,2020)。比如,動作捕捉技術就可以滿足身體語言的搜集、識別、應答等需求。當課堂參與者移動肢體時,虛擬角色能夠匹配相應的動作。面部表情捕捉技術可以通過移動設備完成面部表情的追蹤,同時記錄眼球、眉毛、嘴部和下顎等的動作,將面部表情映射到虛擬化身臉上。為此,技術完全有可能輔助教師展現具體的身體行為(指示),不斷地對學生身體進行應答。

不容忽視的是,人機交互是一項情感勞作,線上教學多設備并行、驗證式人機交互易引發注意力渙散、線上教學疲勞。對此,安珀·凱斯(2017)等人提出的“平靜技術”(calm technology),為線上教育技術改進提供新的思路,線上教學技術絕不該止于“美麗的鈴聲”“充滿設計感的界面”。線上技術設計不僅需要尊重人類注意力有限這一事實,能夠使設備對人們的干擾最少,而且還有必要通過技術設備本身強化情感,并積極地回饋人們的注意。至此,這就觸及了技術設計的范疇,也促使我們思考技術的完美境界在哪里?圣埃克蘇佩里(Saint-Exupéry,1939)的觀點對于在線技術同樣適用:不是沒有地方要增一分,而是沒有地方能減一分……機器本身越是得到改進,它就越藏在它的功用后面,變得更不起眼。創造的極致就是不露斧鑿,它在被使用的時候,讓我們漸漸忘記那是一臺機器。

其次,就技術背景下的教育關系而言,在線教與學催生出線上的教育關系,如靜音與黑屏狀態下的互動、喧囂的文本互動與沉默的語音互動,甚至線上的潛水與抵制。一種思路是一切技術問題都可以依賴技術的改進加以解決。循著這樣的邏輯,我們對科技的期盼越來越多,卻對彼此的期盼越來越少。弗里森(Friesen,2017)指出,即便最先進的技術,至多只能讓一個個具有陌異屬性(alien)的生命個體不再缺席而已。師生之間的關系結構絕非距離的遠近、即時性與否,而是時時刻刻、無微不至的照料——自我消解(self-effacement)、沉默寡言與克制。智能時代的教師應該具有怎樣的敏感性、如何保持節制(范國睿,2018),比如,如何應對在線課堂中的沉默、潛水、點贊、打賞,在應對技術背景下“在一起孤獨”(alone together)的基礎上,如何面對疫情隔離之下“一起孤獨”(together alone)等議題(Turkle,2020)。

綜上所述,當我們無限暢想“在線課堂能做什么”的同時,有必要深刻反思“在線課堂不能做什么”。這樣的思維方式將會促使我們將技術置于教育的脈絡之中,進而重構作為教育關系的人機關系(教育關系范疇下的人機關系)與技術背景下的師生關系(乃至教學三角關系)。

總之,在后疫情時代,我們的教育將面對怎樣的新常態?我們的教育究竟該何去何從?如果說本研究從在線生活體驗切入,涉及時空、身體與關系等維度,可為反思與改進在線教與學提供一份內容清單。那么,布魯諾·拉圖爾(Latour,2020)從方法層面提供的思維工具,同樣適用于在線教與學的反思。將上述存在維度與拉圖爾的思維工具相結合,可為我們提供一套在線教與學的思維框架:首先,了解哪些停滯的教學活動是師生不愿意恢復的:為什么這項活動會讓我們覺得多余或者缺乏邏輯?它的消失或替換會讓我們支持的其他活動變得更加容易/更合邏輯?其次,停頓的哪些活動是師生希望得到恢復的:為什么這項活動對我們是積極的?為什么它比其他活動更加容易、和諧和符合邏輯?它如何使我們能與反對的活動相抗衡?

當我們對照內容清單與思維工具加以反思時,我們或許會更深刻地認識到線上教與學是具身的,因而需要保持身體敏感;它是時空性的,因而需要保持適當時空距離;它又是關系性的,因而需要形成符合教育關系屬性特征的人機/人際互動。

本研究將個人體驗作為研究起點,收集生活經歷的描述(lived experience descriptions,簡稱LEDs),圍繞著“技術”與“疫情”雙重主題展開,兩者相互交織,共同作用于當下的教育實踐。研究結果也顯示,“疫情+技術”之于教育,可能會引發線上孤獨(loneliness)、注意力渙散以及身體恐慌。研究還將“教學機智”引入線上教學實踐,嘗試構建一套屬于線上的教學機智。當下的狀況也要求將這套理論延伸至線上教學實踐。“線上教學機智”,不僅僅服務于教育工作者,同樣也可為技術研發者提供些許借鑒。

但是,本研究并非依循傳統實驗與定量分析去加以“解釋”“說明”,而是試圖循著范梅南“人文科學的研究方法”,闡明線上課堂實踐的意義,“理解”意義的生活結構,探詢“這樣或者那樣的體驗是什么樣子的?”“經驗的意義是如何發生的”“我們如何經歷類似的經驗”。不過,限于疫情的影響,本研究主要選取線上訪談、線上教-學軼事等研究方法,而屏幕面前的“鮮活個體”究竟如何與不同的設備、與屏幕中的師生交流與互動,已有研究尚且無法“捕捉”個體的肢體語言、“同窗”共享的情緒(線上課堂氛圍),有待后續配合現場觀察、生活體驗描寫等方式開展。

[注釋]

①參見https://www.cdh.cam.ac.uk/events/dr-tulp-and-theatre-zoom-workshop.

② 源自一款軟件的功能介紹,參見https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002595343-Touch-Up-My-Appearance.

③ 一款流行于線上課堂的消遣活動。某一學生在線上借鉛筆,隨后其他視頻窗口的同伴判斷傳遞的方位,模擬鉛筆傳遞動作,屏幕上呈現鉛筆在各個窗口間“傳遞”的畫面,最終證明“可以在線上平臺借到鉛筆”。參見Grubbs., S.(2020).We passed a pencil around the Whole Zoom class[EB/OL]. https://www.tiktok.com/@samuelgrubbs/video/6814652084529466630, 2020-04-12/2020-06-20.

④ 維勒姆·傅拉瑟(Vilém Flusser)將“身體姿態”(gesture)定義為“身體的動作,或者是與身體相關聯之工具的移動。對于以上兩者,我們均無法作出滿意的因果解釋”。因此,對于姿態的研究,需要挖掘其內在的“意義”。基于此,傅氏深描日常生活中各種活動的姿態,包括寫作姿態(gesture of writing)、打電話的姿態等。參見Flusser, V.(2014). Gestures[M]. N. A. Roth, Trans, University of Minnesota Press.

⑤ 筆者請教博伊西州立大學Norm Friesen教授,他將瓦登菲爾斯的思想譯介至英語國家。對于瓦氏的“遠程缺席”(Teleabsenz)一詞,不能僅做字面上的理解,局限于在線潛水。他在回復郵件中指出,“Tele-absence is part of the mixture of presence and absence that is a part of any type of communication, and that is distorted and amplified in various ways by modern technological media.”