以ε-Keggin-Fe13離子為中心的高核稀土-鐵氧簇合物

陳小明

中山大學化學學院,廣州 510275

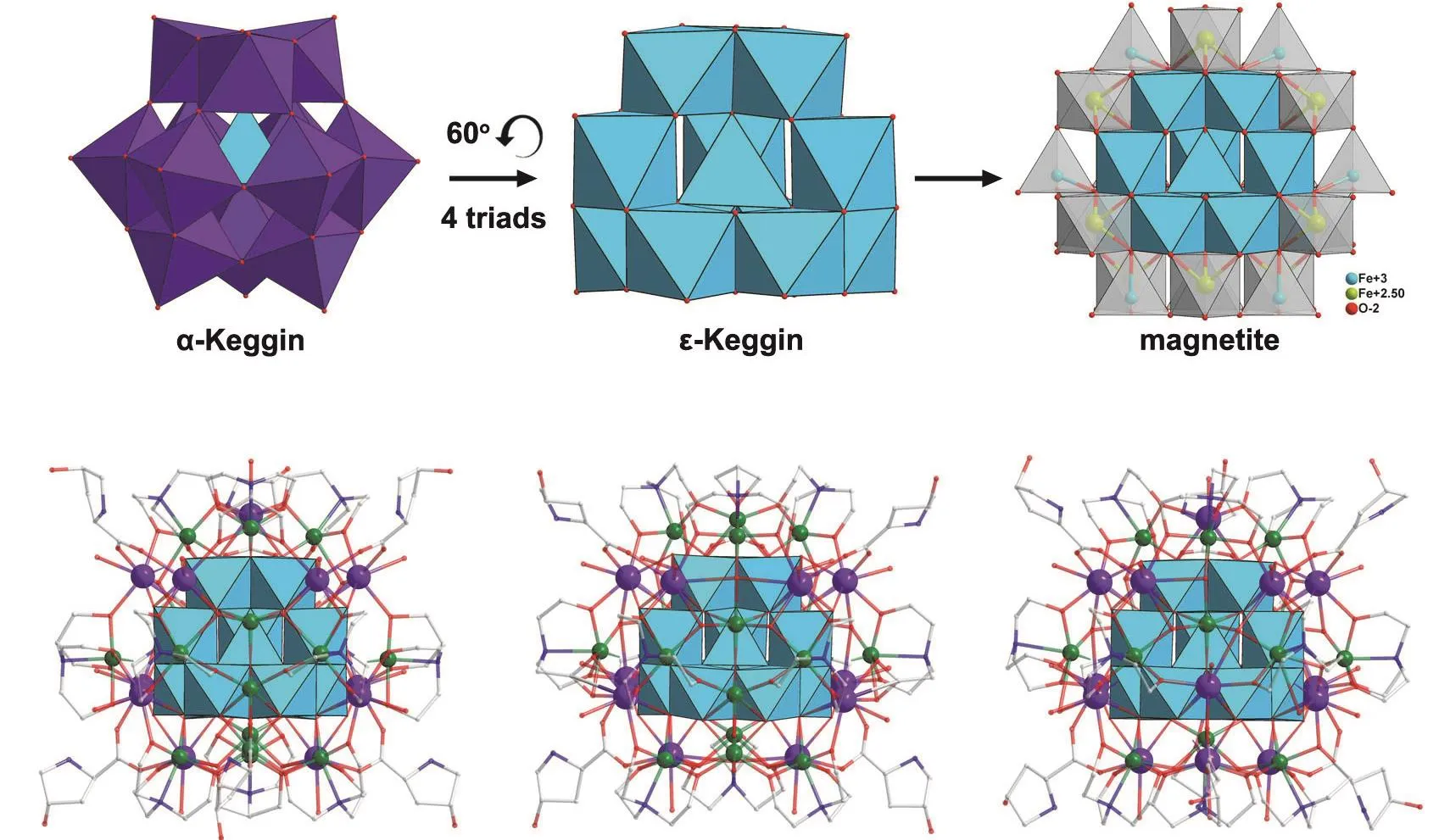

α/ε-Keggin-Fe13離子和 Ln12Fe33/Ln16Fe29結構對比圖。

鐵的氧化物和氫氧化物是自然界中最豐富的過渡金屬氧化物,并在污染物運輸、地表水和地下水的pH值控制及微生物活動等相關的現象中發揮重要作用1,2。自然界中鐵氧化物和氫氧化物主要有赤鐵礦(α-Fe2O3)、磁鐵礦(Fe3O4)、針鐵礦(α-FeOOH)和水鐵礦(Fe5HO8·4H2O)等,其中磁鐵礦是鐵礦石資源中分布最廣的鐵氧化合物,在磁性材料、催化和醫學領域(磁共振成像,MRI)中有著廣泛的應用3,4。磁鐵礦結構中含有ε-Keggin-Fe13分子結構基元,即一個四面體被十二個共邊八面體包圍的構型5,6。

2015年Nyman等人采用鉍離子控制鐵離子的水解反應,分離出了包含α-Keggin-Fe13結構單元的鐵-氧簇合物7。通過電化學還原脫去外部鉍離子,他們證實了α-Keggin-Fe13在室溫下可轉化為水鐵礦和磁鐵礦8。雖然這些研究為α-Keggin-Fe13到水鐵礦和磁鐵礦的轉化提供了一定的實驗基礎,但從α-Keggin-Fe13到水鐵礦的δ-Keggin-Fe13和磁鐵礦的ε-Keggin-Fe13的結構轉化機理仍不清楚。因此,分離出包含類似片段的鐵-氧簇合物對于人們理解鐵的氧化物和氫氧化物的形成機理與物理化學性質至關重要。然而,由于鐵離子強的水解性,設計合成和分離這些鐵-氧簇合物仍十分困難。

最近,廈門大學龍臘生教授/孔祥建教授團隊及合作者基于前期的研究基礎9,發展了一種穩定高核鐵-氧簇合物的策略,即通過氨基酸配體和稀土離子共同控制鐵離子的水解從而穩定鐵-氧簇合物單元,最終以高核稀土-鐵氧簇合物的結構形式穩定下來10。基于此策略,作者合成出四種同構化合物Ln12Fe33和Ln16Fe29(Ln = Y/Gd),這是迄今為止報道的最大稀土-鐵氧簇合物。晶體結構分析表明,四個簇合物均包含與磁鐵礦中相同的ε-Keggin-Fe13結構基元。另外,ε-Keggin-Fe13外部的金屬離子也均與磁鐵礦中鐵離子的位置一致,其中稀土離子取代了部分Fe3+離子的位置。在Y12Fe33和Gd12Fe33兩個結構中,由于稀土離子半徑的不同,導致兩個結構中有部分稀土離子和鐵離子位置互換;而Ln12Fe33中的部分鐵離子被稀土離子取代形成Ln16Fe29。該研究結果表明,鑭系元素以雜原子的形式摻雜到鐵氧化合物中,改變了其結晶轉化途徑。

作者利用小角X射線衍射(SAXS)和高分辨電噴霧電離質譜(HRESI-MS)探討了這些簇合物在溶液中的狀態。SAXS和HRESI-MS研究發現這些稀土-鐵氧簇合物在水和有機溶劑中具有高度的結構穩定性。基于稀土-鐵氧簇合物的穩定性,他們通過控制合成反應條件,實現了Keggin-Fe13單元周圍連接不同數量的稀土離子或鐵離子,并獲得系列具有類磁鐵礦中間片段的稀土-鐵氧簇合物。因此,該工作不僅為進一步研究稀土-鐵氧簇合物的分子組裝提供了可能,對于進一步研究水鐵礦和磁鐵礦在溶液中的形成機理也具有指導意義10。

上述研究工作近期以Hot Paper在Chemistry-A European Journal上發表10。