單分散無機超粒子在生物成像分析中的應用

田陽

華東師范大學化學與分子工程學院,上海市綠色化學與化工過程綠色化重點實驗室,上海 200241

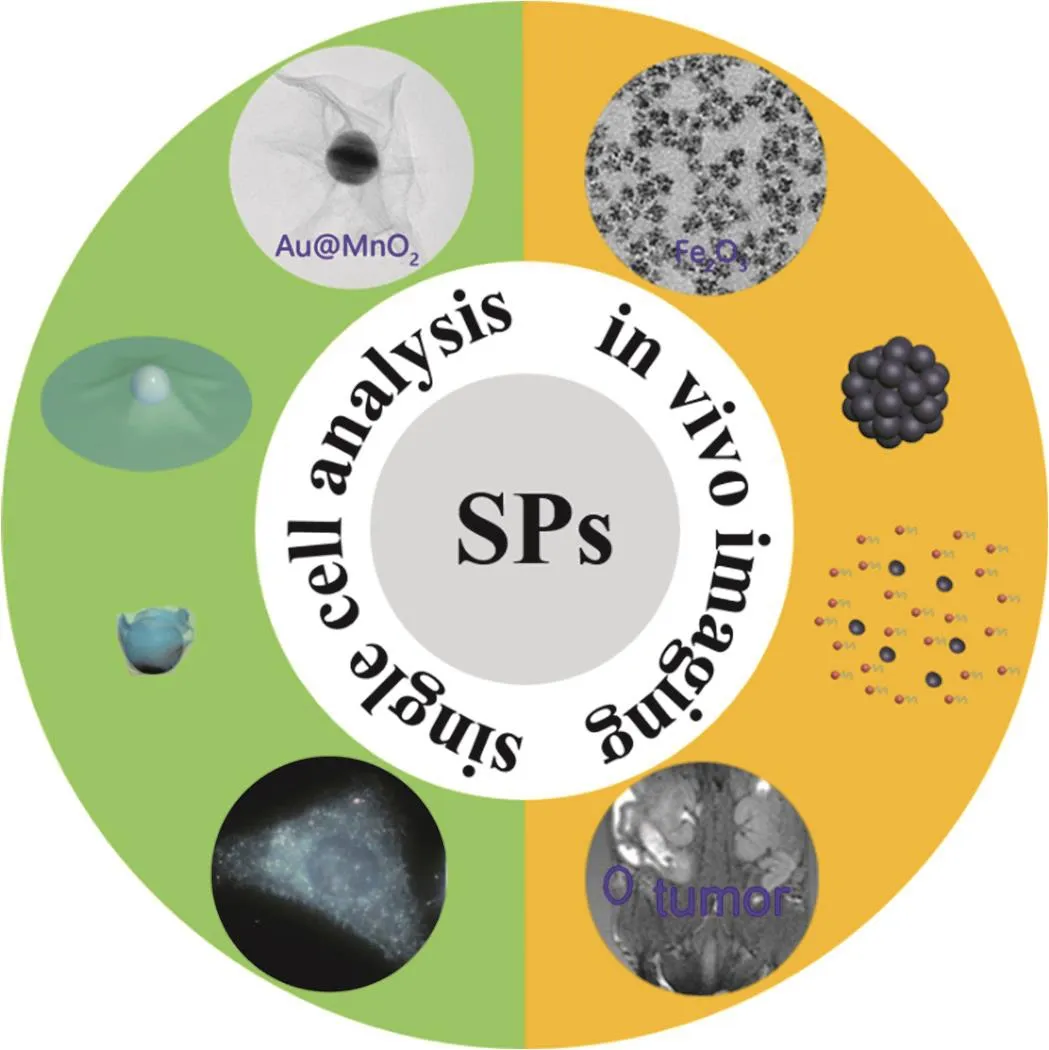

單分散超粒子的結構設計及生物成像分析應用。

超粒子(Supraparticles,SPs)是指相同或不同無機納米晶通過自組裝形成具有特定形貌和分級結構的納米粒子聚集體。超粒子不僅具有新穎可調的集合性質和協同效應1–4,其多級次形貌和可設計的空間拓撲結構為其與各種生物系統相互作用提供了多尺度、多維度契合可能,因此有望成為一種新的納米分析工具。近期,安徽師范大學夏云生教授課題組圍繞超粒子結構設計、性質調控及其在生物應用領域開展了系列研究工作。

在細胞分析方面,因單一的二維納米材料與細胞相互作用時,缺乏有效的信號輸出,極大地限制了相關方面的研究5,6。夏云生課題組巧妙設計一種可變形的各向異性、二維飛碟狀(UFO)AuNP@MnO2核@殼結構超粒子,并在單顆粒水平研究了其與細胞的相互作用。由于該超粒子的二氧化錳薄片柔軟易變形,在囊泡化過程中,二氧化錳薄片彎曲、折疊,進一步包裹金核,使其周圍折射率增大而發生局域表面等離子共振(LSPR)紅移。基于這一設計,實現了納米材料囊泡化過程的動態、實時監測。實驗中,觀察到兩種不同的囊泡化過程,速率相差約一個數量級。而且,該超粒子進入細胞后,與胞內的還原性分子(如谷胱甘肽,GSH)發生反應(二氧化錳薄片被刻蝕),LSPR藍移。這一現象為在單細胞水平上探索胞內局部環境的氧化還原狀態提供了可能。該研究成果以熱點文章(Hot Paper)形式發表于Angewandte Chemie International Edition上7。

在磁共振成像方面,為解決小尺寸T1氧化鐵造影劑易于聚集的問題,夏云生課題組采用水相一步法制備出具有分級結構、尺寸為15 nm、穩定的單分散Fe2O3超粒子,并在活體水平實現了“off-on”模式T1磁共振成像。因Fe2O3超粒子的比表面積體積比明顯減小,具有小的r1弛豫率(0.19 mM?1?s?1),即以“off”狀態進入體內;而在腫瘤微環境(含有GSH + H+)下Fe2O3超粒子解組裝,其r1值增大了6倍,同時r2/r1比值降低了20倍,具有高信噪比的T1磁共振成像能力,即進入“on”模式。同時,Fe2O3SPs具有高的生物相容性及良好的腫瘤靶向能力,所以能夠對5 mm3的小腫瘤實現體內磁共振T1成像。此外,由于分級和準無定型的結構設計,該Fe2O3SPs可在體內解組裝甚至發生分解,進而及時通過腎臟代謝清除,大大提高生物安全性。該研究成果在線發表于近期ACS Nano上8。