善架“橋梁” 到達物理學習成功“彼岸”①

李慶國 姜業勇

(江蘇省揚州市新華中學,江蘇 揚州 225009)

高中物理概念、公式、規律多,很多同學覺得比較難學。其實只要我們善于思考,我們會發現很多物理知識、方法等都不是孤立的,都可以通過“橋梁”進行聯系。這樣的問題在高中物理中有很多,如涉及力和運動的關系問題,我們常稱為動力學問題。動力學有兩類基本問題:(1) 已知受力情況求運動情況;(2) 已知運動情況求受力情況。對于第(1)類問題,先由物體的受力情況求出合力,利用牛頓第二定律求出物體的加速度,再由運動學公式得到所求物理量,即知道了物體的運動情況。對于第(2)類問題,先根據物體的運動情況,運用運動學公式求出物體的加速度,再由牛頓第二定律求出物體受一個力或某幾個力,即知道了物體的受力情況,具體流程如圖1所示。

顯然,不管是哪一類問題,確定物體的加速度是解題的關鍵,加速度是聯系力學和運動學的“橋梁”。知道了這一點,遇到動力學問題時就不會孤立地僅從動力學角度考慮,也不會孤立地僅從運動學角度考慮,會通過加速度這一“橋梁”將力和運動進行聯系,將知識點“化多為少”,很快找到解決問題的突破口,順利解決問題。

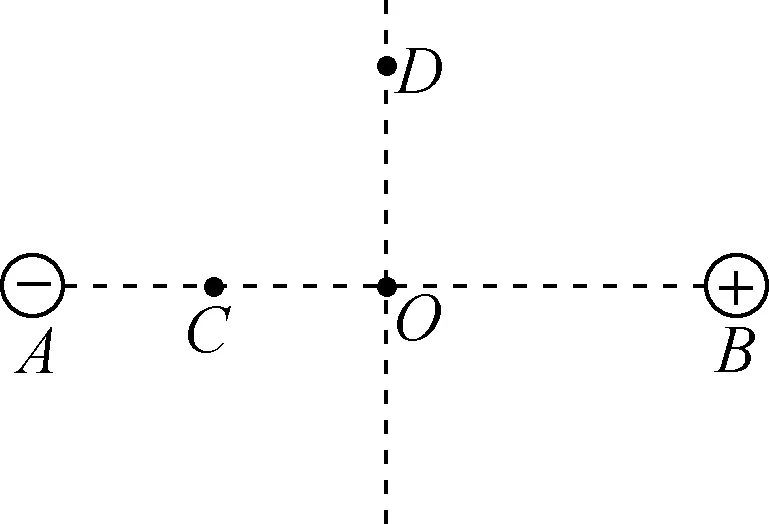

又如,兩帶電體沒有相互接觸就會發生力的作用,原因是電荷A會在周圍空間產生電場,電荷B處在A的電場中,會受到A的電場給它的電場力的作用。同樣電荷B會在周圍空間產生電場,電荷A處在B的電場中,會受到B的電場給它的電場力的作用。這個關系可用圖2來表示,由此可看出,電場是不同帶電體間發生作用的“橋梁”,只有搞清楚這個“橋梁”,對電荷間的作用才能理解得更透徹,把電場這種雖然看不見摸不著但又客觀存在的物質直觀呈現出來,對電場的理解更到位,同時為磁場的學習和理解打下很好的基礎。

圖2

再如,不同形式的能可以相互轉化,但都必須通過做功這個過程,做功就是不同形式能量轉化的“橋梁”,它們的關系可用圖3來描述。搞清楚這個關系,對做功的實質以及功能關系的理解會更透徹。

圖3

在高中物理中類似的情形還有很多,有些問題、知識間即使看起來沒有聯系,我們也可以構建“橋梁”,在看似不相干的知識之間建立聯系,這樣我們就不是一個個孤立地去學習,而是將物理知識連成片、織成網,學習就輕松得多了。“橋梁”可能是某個物理量,可能是某個物體,可能是某種方法,也可能是某種狀態。那么,作為教師如何幫助或啟發學生構造一個個“橋梁”呢?筆者對此進行了探討,與同行分享。

1 運用二級結論構建“橋梁”,將看似無關的問題聯系起來

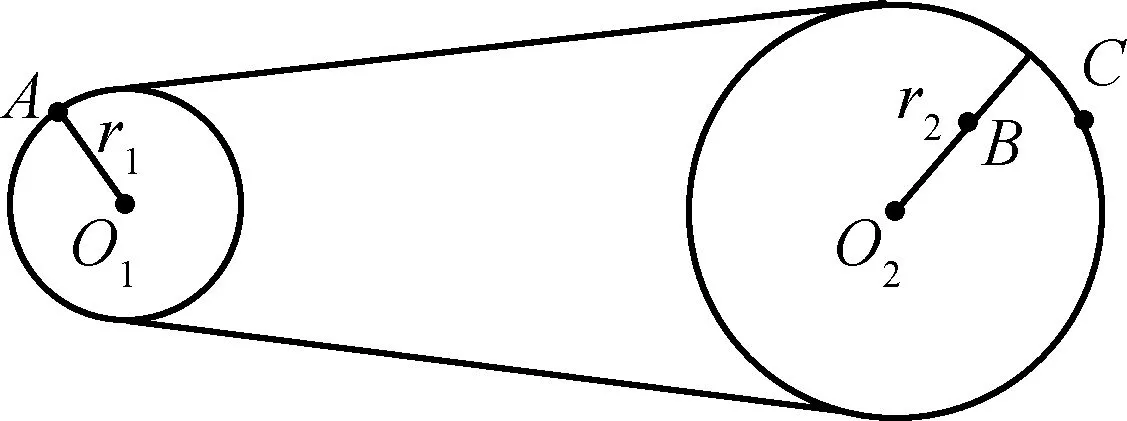

例1:如圖4所示,用皮帶傳動的兩個輪子(皮帶不打滑),r2=2r1,A點為輪子O1邊緣上一點,B點為輪O2上某半徑的中點,求A和B兩點線速度大小之比和角速度之比。

圖4

解析:對于皮帶傳動,不同輪子邊緣線速度大小相等,這是一個二級結論。A、B看起來沒有聯系,要直接找出A、B線速度和角速度的關系,似乎無從下手,但可以用上述結論構建A和B間的“橋梁”。如圖4所示,在O2輪邊緣上任取一點C,則有vA=vC。B、C同輪,ωB=ωC,由v=ωr可得:vC=2vB,綜合可得:vA=2vB,進而可知ωA=2ωB。

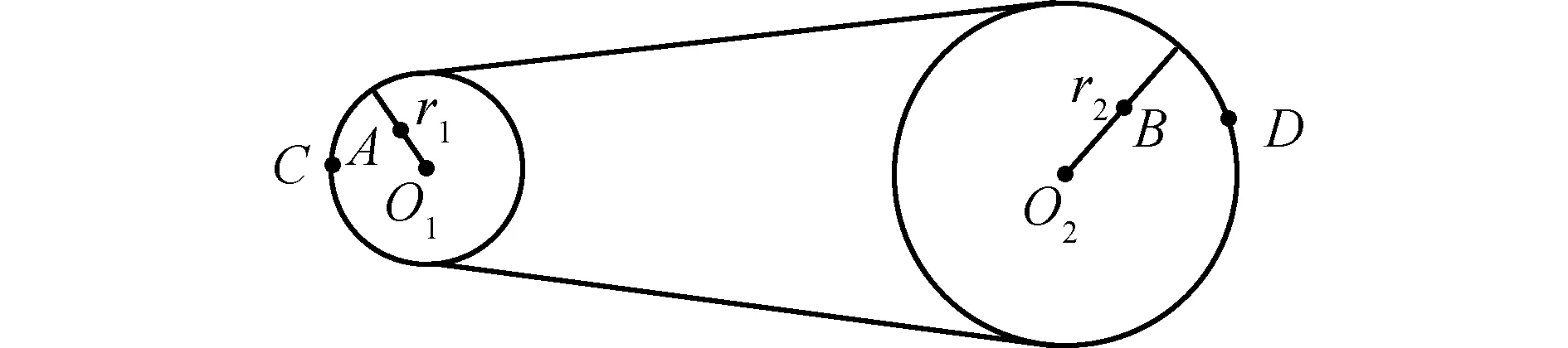

若題目其他條件不變,只將A點改為輪O1上某半徑的中點(圖5),求A和B兩點線速度大小之比和角速度之比。

圖5

討論:和變化前相比,此時A、B看起來更無聯系,但仔細思考仍可運用上述結論構建“橋梁”。在O1、O2輪邊緣上各取一點C和D,A和C、B和D的線速度、角速度關系很好確定,再利用vC=vD可以順利確定A、B兩點線速度大小之比和角速度之比。

二級結論指的是教材中沒有直接給出,依據有關的物理概念或規律,通過一定的演繹推理所得到的具有通用性意義的結論,或應用有關的物理概念或規律對典型的問題進行分析所得到的具有普遍性意義的結論。在遇到具體問題時,根據需要利用相應的二級結論構建“橋梁”,既能方便解決問題,又能加深對已有知識的理解。高中物理中有許多類似的二級結論,它可以是文字形式的描述,也可以是數學形式的表達。作為教師,一定要引導學生真正理解其成立的條件,理解二級結論的內涵和外延,千萬不能死記硬背。只有這樣,遇到實際問題時方能靈活運用,提升學生的物理學習能力。

2 架設物理與生活的“橋梁”,凸顯物理知識的實用性

物理知識來自生活,但由于其抽象、難懂的特點,對學生的物理學習帶來了一定的困難。為了解決這一問題,在物理教學中,應該搭建物理與生活的“橋梁”,用物理知識去指導生活,通過生活現象總結出物理原理。

2016年我校組織高二學生去“方特”游樂場,在坐旋轉秋千時有學生說自己膽小不敢坐。教師告訴學生:秋千旋轉后內側吊椅離地高度小,外側吊椅離地高度大,膽小的往內側坐,再用圓周運動相關知識進行證明,但當時學生還是將信將疑。當他們從“方特”回來后說:老師你太厲害了!他們覺得物理真有用,對物理的興趣也越來越濃。

還有一次年級舉行拔河比賽,在比賽前的物理課上,教師對所教的兩個班從物理方面進行了指導,比如說重心的高低、雙腳的站位、身體的傾斜度等。比賽時又進行了現場指導,結果這兩個班分別獲得第一名和第二名。兩個班學生非常高興,真正體會到了“學有所用”,體會到了知識的力量。

在物理教學中通過生活現象建構物理概念,形成物理規律,再回歸到生活中去,不僅可以使教學變得生動鮮活,避免了物理知識的空洞化,而且可以使學生深刻體會到生活中充滿著物理原理,物理與社會生活是緊密相連的。

架設物理與生活的“橋梁”,就是引導學生會從物理的視角去看生活,生活中處處有物理,要有意識用所學知識去解釋生活中的現象,指導生活和工作。在遇到各種現象時,能探究其中的物理原理,體驗“物理發現”的過程,培養科學思維能力和創新能力,這樣物理學習就會變為一種享受而不是負擔。

3 架設“橋梁”,為學生設立問題解決的臺階

有些問題看似比較困難,但教師通過提問等方式給學生設立臺階,搭建“橋梁”,幫助學生順利解決問題。

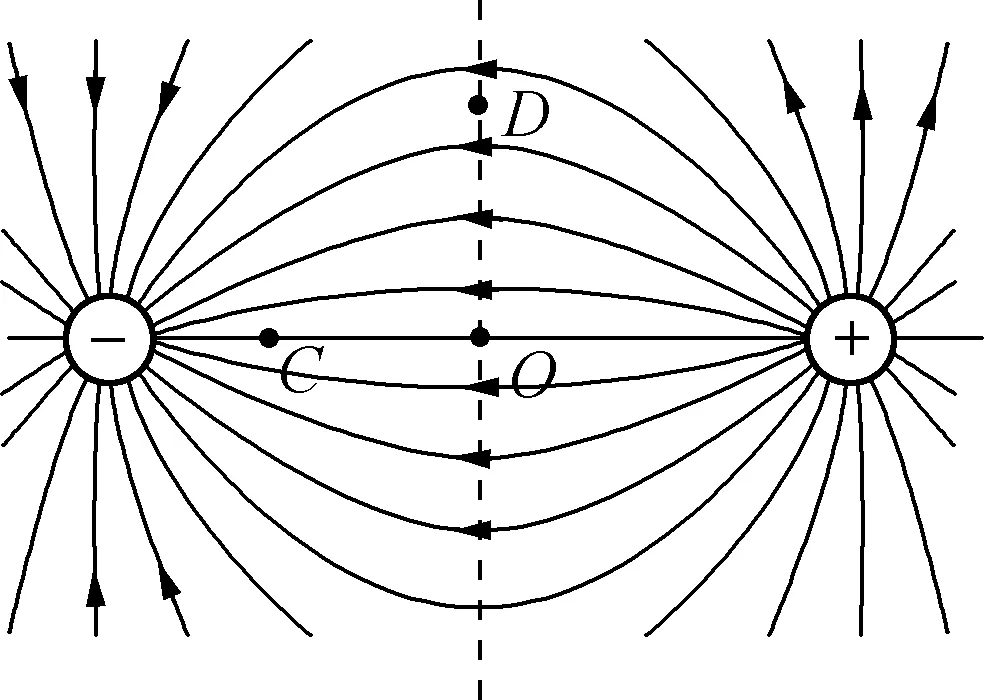

例2:如圖6所示,A、B為等量異種點電荷,O是AB連線的中點,D為AB連線中垂線上某一點,試比較C、D兩點場強的大小。

圖6

分析:要比較C、D兩點的場強大小,通常是將C、D兩點處場強的表達式寫出來,然后比較大小。在實際教學中很多同學就是想從這個角度去解決,但由于C、D具體位置未知,故此路不通。有的學生想到利用電場線的疏密程度來進行比較,故畫出A、B間電場線如圖7所示,由圖7發現:C、D處電場線的疏密情況不明確,由于畫圖的差異,有部分學生甚至會得出相反的結論。至此,不少學生覺得陷入了“絕境”。此時教師提問:能否比較C、O處場強大小呢?學生幾乎異口同聲回答:EC>EO,理由是C處電場線比O處密。接著再提問:能否比較D、O處場強大小呢?學生回答:EO>ED(關于等量異種電荷連線中垂線上各點場強關系在前面已做了專門討論),即可得到:EC>ED。這時教師又提出一個問題:C、D兩點電勢的高低如何?受前面的啟發,很多學生很快得出φC<φD=0。

圖7

C、D兩點場強的大小看似無法比較,但經老師的點撥,架起了“O”點這個橋梁,問題很快得以解決。學生是學習的主體,教師不能越俎代庖,應該起引導、啟發、點撥的作用。讓學生在老師的啟發下,能自主架起解決問題的“橋梁”,進而解決問題。

有的問題比較難,搭建一個“橋梁”還不夠,就需要搭建多個“橋梁”。搭建“橋梁”也是一種藝術,什么時候搭?搭什么樣的“橋梁”?這就給教師提出了很高的要求。教師本身必須對所教學科有精深的理解,同時又要了解學生的認知特點、知識基礎等,才能在遇到不同的問題時能給學生搭起合適的“橋梁”,達到引導學生思考、啟迪學生思維的目的。

4 架設師生情感“橋梁”,使學生“愛屋及烏”

心理學研究表明:學生認知水平的高低,與學生在認知活動中是否形成良好的情感體驗有重要的關系。美國哈佛大學的戈爾曼認為:情感比智力更重要,教育的作用不僅要讓學生形成認知效應,更要通過其產生心理效應,兩種效應相輔相成。

教學是師生的雙邊活動,師生間存在著知識和情感交流,兩種交流相互影響,當知識和情感交流都順暢時,總流量最大。良好的師生情感交流有助于教師洞察學生的心理世界,因此教師要熱愛、親近學生,理解、尊重、信任他們,關心他們的學習和生活,盡力及時解決他們各方面存在的困難,使他們體會到老師對他們的真誠之愛,從而形成一種融洽的、和諧的、亦師亦友的關系。另外,教師的情緒極易感染學生,當教師面帶微笑,懷著愉悅的心情走進教室時,學生會倍感親切,快樂之情油然而生。學生思維活躍,師生配合默契,這樣才有利于知識信息的傳遞。學生從喜歡物理老師開始,到喜歡上物理課,最終會喜歡物理這門學科。正如古人所說:“親其師而信其道”。使學生的良好情緒逐漸上升為愛物理的情感。學生學習的積極性大大提高,物理學習的進步當然會順理成章。

通過搭建“橋梁”使學生學好物理,“橋梁”有很多,但最大的“橋梁”一定是教師。孟子曰:“資之深,則取之左右逢其源”。教師作為“傳道授業解惑”者,務必提高自身的教育、教學能力。教育是一門藝術,“教學有法,教無定法”,教師既要掌握教育教學理論,又要掌握教學的藝術;既要學習借鑒名師的經驗,又要養成自身獨特的風格。因此,教師要不斷追求更好的教學設計、更優的教育方法,使日復一日、年復一年的教育教學工作呈現新的效果、達到新的境界,真正做一個有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心的“四有”教師。