淺析《牧神午后前奏曲》第一主題及主題變形的特點

楊佳祺

【摘 要】阿施爾·克羅德·德彪西是19世紀末重要的作曲家之一,他締造了印象主義音樂,是20世紀調(diào)性模糊、無調(diào)性音樂的先驅(qū)者,甚至對十二音的發(fā)展起到了承上啟下的作用。德彪西管弦樂作品中的音色豐富多彩且音響效果獨特,不論是整體音樂的布局還是樂隊的配器法等都具有鮮明的特點。《牧神午后前奏曲》的成功標志著印象派的音樂風格逐步走向成熟。筆者通過對《牧神午后前奏曲》第一主題及主題變形的分析,在樂隊、織體形態(tài),以及音色布局上的變化等方面,淺析主題變形的特點。

【關(guān)鍵詞】德彪西;印象主義;牧神午后;配器;色彩性;主題變形

中圖分類號:J605 文獻標志碼:A ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1007-0125(2020)26-0043-02

一、作曲家簡介

阿施爾·克羅德·德彪西(1862-1918),法國人,19世紀末20世紀初歐洲頗具影響力的作曲家,印象主義音樂的奠基人,也是20世紀調(diào)性模糊、無調(diào)性音樂的先驅(qū)者,甚至對十二音的發(fā)展起到了承上啟下的作用。

德彪西的代表作品有管弦樂《牧神午后前奏曲》《大海》,鋼琴曲《月光》《前奏曲》和《練習曲》等。

德彪西在創(chuàng)作上追求東方調(diào)式,他最喜歡音階有六個全音,沒有半音,因為六個全音所構(gòu)成的旋律和和聲,與他以往聽過的作品都不一樣。正是因為他運用了自己偏愛的全音音階,才使得他的作品具有夢幻、神秘的特點。

二、作品概述

(一)作品創(chuàng)作背景

《牧神午后前奏曲》在印象派音樂作品中具有舉足輕重的地位,它的成功創(chuàng)作標志著印象派的音樂風格逐步走向成熟。《牧神午后前奏曲》這部作品是德彪西根據(jù)詩人馬拉美的詩歌進行創(chuàng)作的,表現(xiàn)出好色多情的牧神在酒后的黃昏昏睡以及在清晨醒來后對追求仙女的回想,其獨特的音樂語言呈示出現(xiàn)實和夢幻之間的轉(zhuǎn)換,以及朦朧恍惚的感覺,德彪西運用獨特的配器,使色彩頻繁轉(zhuǎn)變,忽遠忽近、忽明忽暗的畫面,形成一種斑斕的音樂色彩。

(二)作品內(nèi)容

在陽光肆意的午后,牧神躺在樹下休息,昏昏欲睡中感覺自己進入了仙境,看到了仙女在跳舞,并且和愛神維納斯度過了銷魂的時刻,正當他因褻瀆愛神而要受到懲罰時,他又昏昏欲睡了。

《牧神午后前奏曲》共有三個段落,即具有三個主題。由于本文著重分析第一主題,所以不再對其他兩個主題進行論述。在第一主題引導(dǎo)部分,由長笛獨奏出牧歌風格的曲調(diào),隨后在不同的樂器上變化呈現(xiàn),給人一種神秘又夢幻的感覺。

(三)樂隊編制

這部管弦樂作品的樂隊編制大致如下。

木管組:三支長笛、兩支雙簧管、一支英國管、兩支單簧管、兩支大管;銅管組:四支圓號;打擊樂器:古鈸;色彩性樂器:豎琴;弦樂組:弦樂隊。

從該編制上來看,這是一支小型樂隊編制,但是都有意擴大了木管組在樂隊中的作用,擴展了整個木管組的高中低音的音區(qū),銅管組僅有四支圓號,在該作品當中,圓號擔任背景和聲的作用,以及對背景色彩進行鋪陳。

三、第一主題及主題變形分析

第一主題一開始便是一段長笛獨奏,沒有其他任何聲部。

第11小節(jié)至第15小節(jié),長笛進行了第一主題的第二次陳述,單簧管和第二小提琴為和聲層,中提琴和大提琴為次中和聲層,低音提琴為低聲部線條,整體來看是長笛與弦樂的配合。

第21小節(jié)至第25小節(jié)是長笛第一主題的第三次陳述,主題在不同的調(diào)式上進行了一個變化,圓號為低音,豎琴進行一個琶音式織體的音階。

第26小節(jié)至第30小節(jié)是長笛第一主題的第四次和第五次陳述,長笛旋律向上進行,弦樂旋律向下進行,在節(jié)奏上有一定的對位傾向,圓號為踏板音。第28小節(jié)至第29小節(jié),從織體形態(tài)上來看,長笛為一層;第二小提琴和中提琴為一層;大提琴和低音提琴為一層;從音高走向上來看,長笛和大提琴、低音提琴為外圍聲部;大管、第二小提琴和中提琴為內(nèi)聲部,外圍聲部是往下進行,內(nèi)聲部是方向向上的對抗聲部,大管的裝飾音TR帶來了不穩(wěn)定的色彩,低音同時也延續(xù)了圓號的踏板音。

第31小節(jié)至第34小節(jié)是第一主題的第六次和第七次陳述,這也是再現(xiàn)前第一主題最后一次出現(xiàn)。單簧管演奏第一主題,四支圓號做和聲處理,取消了弦樂,只留大提琴做華彩性的變奏處理。

到了再現(xiàn)部,第79小節(jié)長笛回歸,這是第一主題的第八次出現(xiàn),豎琴琶音式織體,弦樂是和聲長音;第86小節(jié)雙簧管演奏第一主題,這是它第九次出現(xiàn),織體形態(tài)與第八次相同。第94小節(jié)是第一主題的第十次出現(xiàn),長笛的第一主題又回到了第一次的初始形態(tài),到這里樂隊齊奏,長笛、雙簧管、圓號、第二中提琴為上行進行聲部,第一小提琴、第二小提琴、第一中提琴為下行進行聲部,進行了聲部間的對抗。第100小節(jié)到全曲結(jié)束,是長笛第一主題的最后一次陳述,由長笛和大提琴外圍聲部齊奏,單簧管、大管、圓號為和聲層,豎琴是內(nèi)聲部的上行進行,取消弦樂,每個樂器有規(guī)律地交替流動。

四、主題變形特點

(一)木管中低音區(qū)的使用

《牧神午后前奏曲》中長笛不再在華麗的高音區(qū)演奏,更多是在中低音區(qū)游走,長笛的中低音區(qū)音質(zhì)柔和,更為純凈柔美,但稍顯稀薄,正因如此,《牧神午后前奏曲》中牧神的那種慵懶形象,以及黃昏的朦朧感,才能淋漓盡致地表達出來。

第一主題,如譜例1所示。

長笛第一次出現(xiàn),德彪西就別出心裁選擇了其中音區(qū),從第三次的第一主題陳述開始,豎琴的琶音以及其他木管樂器的配合渲染了整部作品的氛圍,為作品奠定了基礎(chǔ)。第一主題從第一次陳述到最后一次陳述,基本上都是出現(xiàn)在木管聲部,而且同樣也都是中低音區(qū),這樣的安排不僅避免了同一種樂器重復(fù)演奏的單一感,也更加強調(diào)了木管聲部對該作品的重要性。

(二)樂隊層次的變化

由第一主題第一次陳述的solo開始,到第一主題第二次陳述的solo加弦樂震音,到第一主題第三次陳述的solo加豎琴,到第一主題第四次、第五次陳述的solo加豎琴加弦樂,到第一主題第六次、第七次陳述時圓號出現(xiàn),到第八次、第九次時陳述時第一主題又回到solo加豎琴和弦樂,再到第十次樂隊齊奏,最后回到木管的中低音區(qū)結(jié)束。從這個層次變化上來看,樂隊之間形成了“獨奏—弦樂—銅管—弦樂—齊奏—獨奏”的變化,在整體樂器組之間,音響和織體上也具有“薄—漸厚—厚—漸薄—薄”的特點。

(三)主題織體的變化

第一主題的變形共有11次之多,每一次變化都在樂隊、配器、音區(qū)的高低、織體的疏密等方面。第一主題的第二次陳述比第一次長了一拍,第一主題第三次和第四次陳述開頭的第一個長音時值長了一倍,氣息更加寬廣,但是在節(jié)奏密集的地方也變得更加密集。到了第一主題的第五次陳述,對局部密集的織體進行了同質(zhì)樂器音色上的簡單變奏。第一主題第六次和第七次陳述時開頭的長音又增加了一拍,節(jié)奏型比較緊湊的尾部對節(jié)奏進行了局部的放寬。到了再現(xiàn)部,第八次和第九次陳述第一主題時,氣息越來越寬,開頭長音已經(jīng)長達四拍半,主題動機最原始的緊密節(jié)奏已經(jīng)被寬闊悠長的氣息所代替,第十次和第十一次陳述第一主題時,又回到了原始的疏密和氣息上。

第一主題的變形從疏密程度來看,呈現(xiàn)“密—疏—密”的漸變形式,這種形式從作品主題的布局上來講,既避免了同一主題的單調(diào)感,又能表達出主題在某一部分、某一段落根據(jù)所表達的情感帶來的不同氣息。

(四)中心音布局

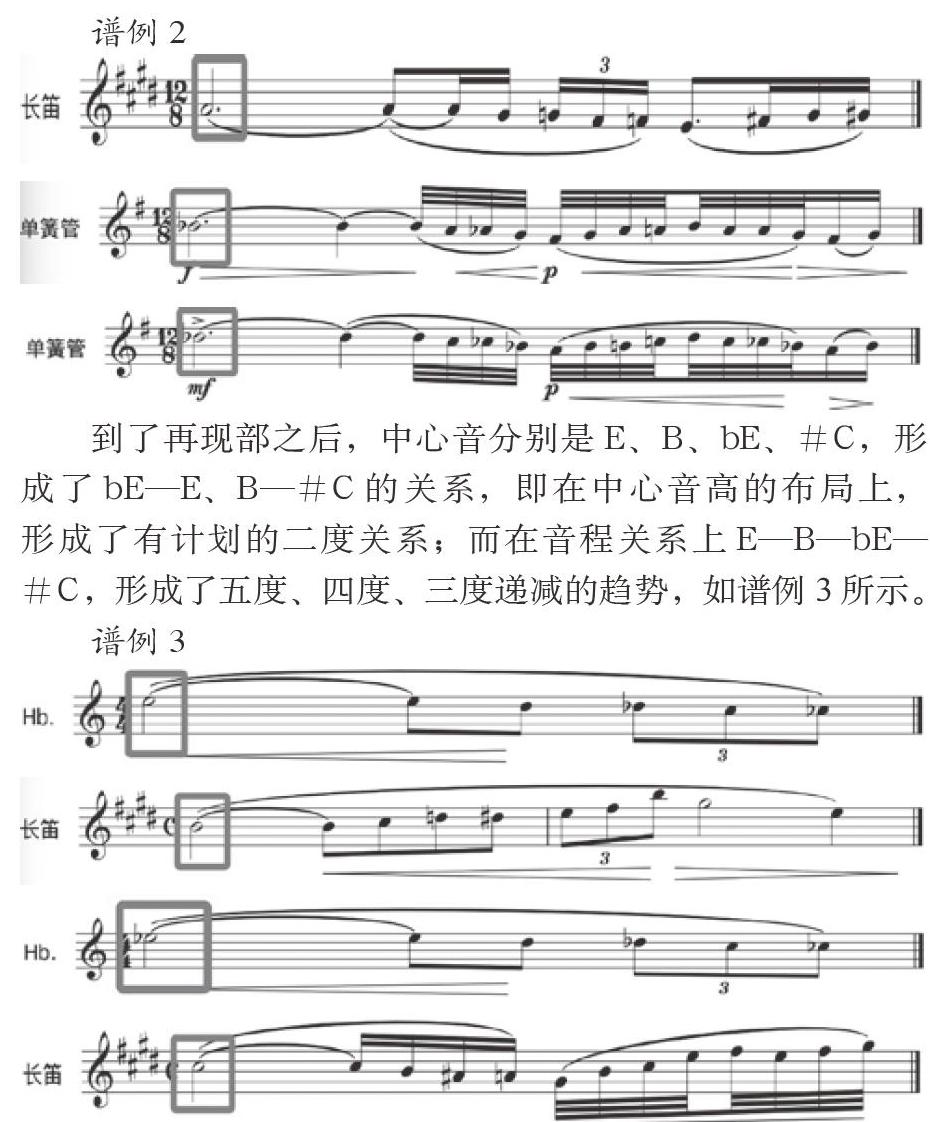

《牧神午后前奏曲》是印象樂派的代表作,盡管調(diào)性模糊,但其音響仍存在調(diào)性感。在調(diào)性模糊的作品當中,我們通常把某一長時值或頻繁強調(diào)的音稱之為中心音,如果把該作品第一主題的每一次變奏最長的那個音看作中心音,歸納起來會發(fā)現(xiàn)有四次#C、一次A、一次bB、一次bD,而bD=#C,所以就形成了A—bB—#C的關(guān)系,如譜例2所示。

到了再現(xiàn)部之后,中心音分別是E、B、bE、#C,形成了bE—E、B—#C的關(guān)系,即在中心音高的布局上,形成了有計劃的二度關(guān)系;而在音程關(guān)系上E—B—bE—#C,形成了五度、四度、三度遞減的趨勢,如譜例3所示。

五、結(jié)語

德彪西在音色布局、音高布局、織體層次、樂隊等方面的變化處理,使作品《牧神午后前奏曲》一氣呵成,音色由薄漸厚再回到薄,力度由弱漸強又回到弱,樂隊由solo到與弦樂的配合,再到弦樂與豎琴,再到銅管,再到齊奏,最后再回到木管,一層一層漸厚,又回到長笛的solo,但是加入了木管的和聲,顯得不那么孤獨,織體層次上由密到疏再到密,給人張弛有度的感覺。

總之,各部分發(fā)展的內(nèi)在邏輯銜接有度,精準刻畫了牧神在黃昏昏睡的畫面,以及多情好色的人物形象,也實現(xiàn)了現(xiàn)實與朦朧之間配器的色彩轉(zhuǎn)變。

參考文獻:

[1]克羅德·阿施爾·德彪西.<牧神午后>總譜[M].北京:人民音樂出版社,1981.

[2]塞繆爾·阿德勒.配器法教程[M].北京:中央音樂學(xué)院出版社,2010.

[3]王寧.德彪西管弦樂曲的配器技術(shù)分析[J].中央音樂學(xué)院學(xué)報,1988.