PFNA在股骨粗隆間骨折治療中的應用

曹紅科

[摘要] 目的 探究PFNA內固定術在高齡股骨粗隆間骨折(FIF)治療中的應用效果。方法 從2015年8月—2019年7月,該院對老年股骨粗隆間骨折患者開展采用PFNA方法治療的試驗,4年間共方便選取高齡股骨粗隆間骨折患者40例,將其作為臨床研究對象。按照試驗目的和要求,將選擇的40例患者分為兩組,其中對照組18例患者接受股骨近端鎖定鋼板(PF-LCP)治療,而觀察組22例患者則接受PFNA內固定治療,分析兩組手術的一般臨床指標狀況,統計兩組患者的髖關節功能優良率情況。結果 觀察組手術時間、術中出血量、術后住院時間、愈合時間以及均顯著低于對照組(P<0.05);術后隨訪1年,觀察組髖關節功能優良率94.29%,顯著優于對照組72.22%(χ2=4.191,P<0.05)。結論 針對年歲大的股骨粗隆間骨折患者的治療,在臨床中采用PFNA的治療方法,能夠大大提高患者手術中的臨床數據指標,減少并發癥危害,對會患者髖關節功能的恢復具有極大的促進作用,有益于患者的身體康復。

[關鍵詞] PFNA;股骨粗隆間骨折;股骨近端鎖定鋼板

[中圖分類號] R4 ? ? ? ? ?[文獻標識碼] A ? ? ? ? ?[文章編號] 1674-0742(2020)07(a)-0050-03

[Abstract] Objective To explore the effect of PFNA internal fixation in the treatment of elderly femoral intertrochanteric fracture (FIF). Methods From 2015 to July 2019, the hospital has conducted trials of PFNA treatment for elderly patients with femoral intertrochanteric fractures. A total of 40 elderly patients with femoral intertrochanteric fractures were selected as clinical research objects in four years. According to the purpose and requirements of the experiment, the 40 convenient selected patients were divided into two groups. Among them, 18 patients in the control group received proximal femoral locking plate (PF-LCP) treatment, while 22 patients in the observation group received PFNA internal fixation. The general clinical indexes of the two groups of operations were analyzed, and the hip joint function excellent rate of the two groups of patients was counted. Results The operation time, intraoperative blood loss, postoperative hospital stay, healing time of the observation group were significantly lower than those of the control group (P<0.05); the follow-up was followed up for 1 year, and the hip function of the observation group was excellent 94.29%, significantly better than the control group 72.22%(χ2=4.191,P<0.05). Conclusion For the treatment of elderly patients with intertrochanteric fractures of the femur, PFNA is used in the clinic, which can greatly improve the clinical data index of patients during surgery, reduce the harm of complications, and greatly promote the recovery of hip function of patients, and is beneficial to the physical rehabilitation of patients.

[Key words] PFNA; Intertrochanteric fracture of femur; Proximal femoral locking plate

老年人身體機能下降,骨頭中有機物的含量大大降低,無機物的含量不斷增多,導致骨脆易折[1]。在臨床實踐中,老年人骨折發生較多的類型之一就是股骨粗隆間骨折,由于股骨位置特殊,承受應力大,粗隆間的血運豐富,因而骨折發生后愈合效果差。老年人在長期臥床的過程中,也會出現較多的并發癥,對患者的康復造成極大程度上的干擾,嚴重的會因為并發癥的惡化而造成患者病死的情況發生。在臨床治療中,保守的非手術方式治療效果差,手術方式治療成為首選,但是受到老年人自身身體機能、長期臥床、感染危險等多種因素的影響,需要選用風險小的手術技術[2]。基于上述研究結論,該文在2015年8月—2019年7月,將該院收治的40例老年股骨粗隆間骨折患者作為試驗研究對象,分別采用股骨近端鎖定鋼板(PF-LCP)和PFNA內固定術進行治療,對PFNA的臨床應用效果進行探討,現報道如下。

1 ?資料與方法

1.1 ?一般資料

在前來該院進行股骨近端骨折手術治療的患者中,方便選出40例高齡患者作為研究對象,按照該次試驗的要求,將40例患者分為觀察組和對照組。其中觀察組22例患者,對照組18例患者。在觀察組中,有男性14例,女性8例;最大年齡為87歲,最小年齡為55歲,平均年齡為(70.78±5.46)歲;從骨折原因來看,因交通致傷患者有7例,因跌倒摔傷患者有12例,因墜落致傷患者有3例;從Evans分型情況來看,4例I型,9例Ⅱ型,6例Ⅲ型,3例Ⅳ型。在對照組中,有男性12例,女性6例;最大年齡為86歲,最小年齡為55歲,平均年齡為(70.23±5.33)歲;從骨折原因來看,因交通致傷患者有5例,因跌倒摔傷患者有9例,因墜落致傷患者有4例;從Evans分型情況來看,5例I型,8例Ⅱ型,4例Ⅲ型,1例Ⅳ型。所有參與試驗的患者均自發自愿,簽署試驗知情同意書。該試驗及所選患者經該院倫理委員會批準同意施行。一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。具有可比性。

1.2 ?方法

對照組18例患者接受股骨近端鎖定鋼板(PF-LCP)治療:患者進入手術室后,給予全麻或者硬膜外麻醉[3]。經C臂機透視,進行復位牽引操作,作切口于患者骨折肢體外側,將股骨上端部位和大轉子進行暴露,并加強保護。在患肢股骨近端的朝外一側,放置鎖定加壓鋼板,根據骨折狀況將1~2顆導針鉆入,經由鋼板近端的滑孔洞,并利用C臂機進行透視查看導針位置。在確定位置無偏差的情況下使用2顆中空螺釘進行固定。操作完成后,依次進行傷口清洗、引流管負壓、切口縫合等程序,最后給予患者抗生素防感染治療。

觀察組22例患者則接受PFNA內固定治療:患者進入手術室后,進行硬膜外麻醉。將患者未骨折一側進行固定,而將骨折一側向內收15°,經C臂機透視,進行復位牽引操作,使股骨骨折粗線呈吻合狀態。確認復位情況良好,然后直接進行固定。進行縱切口操作于大轉子頂端上方3 cm左右的位置,暴露大轉子及股骨上段[4]。接下來在C臂透視機指引下將導針插入股骨髓道,將PFNA主釘沿著導針方向置入其中,并用適合的螺旋刀片進錘擊打入,位置到達后經螺旋刀片鎖定。將穩定交鎖螺釘和負重防旋螺釘擰入近端和遠端。最后依次進行傷口清洗、引流管負壓、切口縫合等程序,給予患者抗生素防感染治療[5]。

1.3 ?評價指標

對兩組患者手術時間、術中出血量、術后住院時間、愈合時間進行比較,并對40例患者進行為期1年的隨訪,對患者髖關節功能優良情況進行統計和分析[6]。

1.4 ?統計方法

采用SPSS 22.0統計學軟件對該次實驗的數據資料進行分析,計量資料用(x±s)表示,組間比較進行t檢驗;計數資料采用[n(%)]表示,組間比較進行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 ?結果

2.1 ?一般指標情況的比較

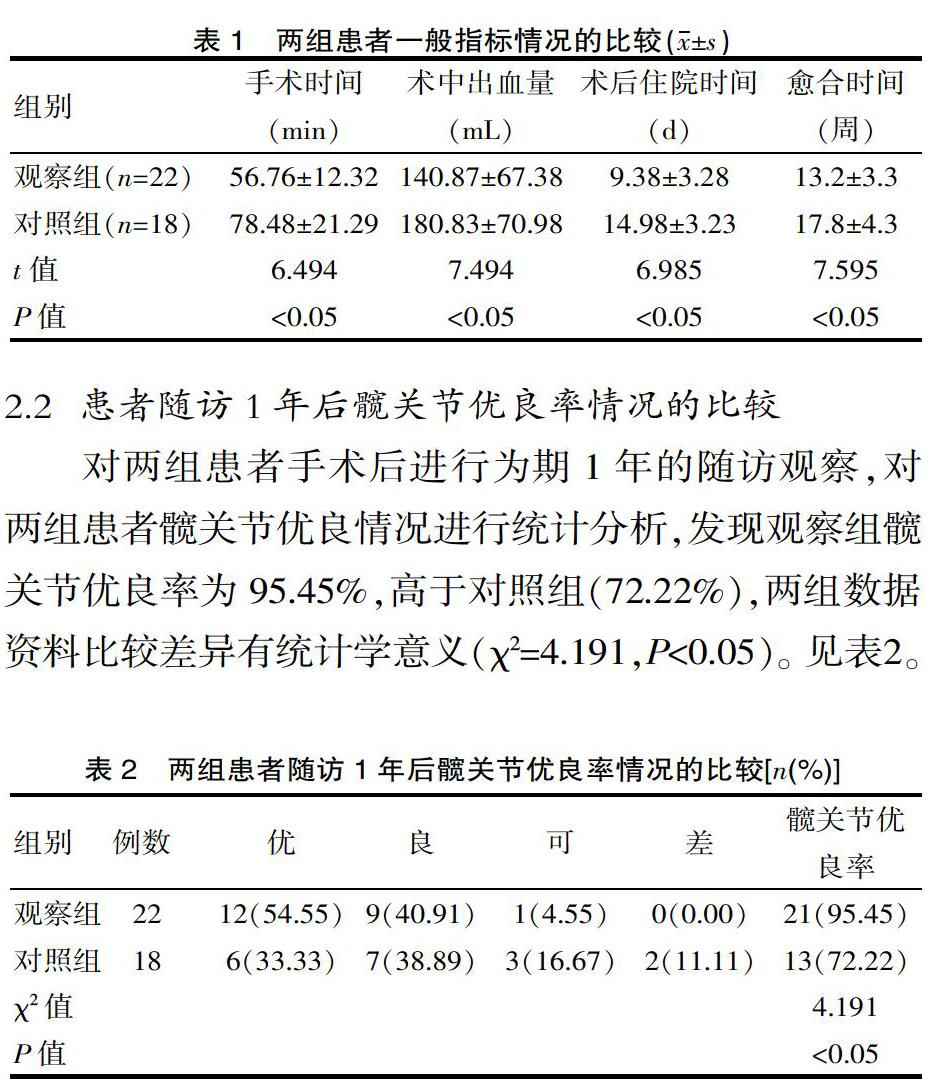

從手術時間、術中出血量、骨折處愈合時間、術后住院時間等一般指標上進行對比,發現觀察組均要明顯低于對照組,兩組數據資料比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 ?患者隨訪1年后髖關節優良率情況的比較

對兩組患者手術后進行為期1年的隨訪觀察,對兩組患者髖關節優良情況進行統計分析,發現觀察組髖關節優良率為95.45%,高于對照組(72.22%),兩組數據資料比較差異有統計學意義(χ2=4.191,P<0.05)。見表2。

3 ?討論

隨著社會的發展,骨折發生的潛在因素,例如車禍、墜落、摔傷等也大大增加,老年人因為骨頭逐漸變脆,因而稍有意外就容易造成骨折情況。在諸多骨折類型中,股骨粗隆間骨折是較為常見的一種髖部骨折[7]。一般臨床治療主要分為髓內和髓外兩種固定方式。在醫療技術不斷發展的情況下,PFNA手術方法逐漸成為臨床治療主流,其良好的治療效果受到了臨床醫學界和患者的廣泛認同。

PFNA作為一種髓內固定方法,與傳統治療方式的區別主要在于將螺釘用螺旋刀片予以替代,從而使復位固定部位具有加壓作用和較好的抗旋轉功能[8],其優勢主要表現在以下幾個方面:①PFNA將負重軸向髓關節進行靠攏,從而將力學充分應用,增強了修復固定的強度和穩定性;②PFNA屬于一種微創手術操作,在手術中避免了擴髓操作、剝離軟組織等情況,從而手術操作的步驟更加簡單,對患者的創傷和危害較小,有利于患者術后的骨折愈合和創口恢復;③將主釘進行空心設計,能夠充分減少切口長度,便于后續的操作;④用螺旋刀片替代傳統的螺釘,能夠與骨質發生作用,并且在刀片與主釘的相互作用下,更好地發揮固定作用。

采用PFNA方法進行治療的主要目的,是通過減少術中危險因素的發生,減少患者并發癥的危險,從而在最大限度上確保手術的安全性。從醫學界有關PFNA治療的研究成果來看,PFNA治療具有絕對性的優勢:①從手術創傷層面來講,PFNA手術屬于微創手術,手術切口僅需開5 cm左右即可,相比較其他手術,切口長度大大縮短。而且在手術進行過程中,不需要對骨膜等進行剝離,從而大大減少了對患者的創傷危害,手術過程中的出血情況明顯好轉,僅有50 mL左右,在手術過程中以及手術結束后,不會因為患者出現大量出血而再進行輸血治療。②從手術時間來看,相比較其他手術方式,采用PFNA的方法能夠大大縮短手術時間,將手術時間維持在90 min以內,一般1 h即可結束手術過程。手術時間的縮短,有利于降低患者在手術過程中的風險。在手術結束后,患者能夠盡快地下床活動,促進患者的盡快康復。③PFNA手術在很大程度上避免了內固定物的松動,提高了手術成功率。④PFNA手術的固定是十分牢固的,這是由于PFNA所使用的螺旋刀片在設計上對骨折端的旋轉穩定性進行了增強,將自動退釘的可能性降到了最低,使得螺釘的把持力大大提高,不能輕易拔出。另外,外展角為6°,同時尖端又盡可能的長,這使得在手術中只要放置一顆鎖釘,就能夠完成手術任務。但是由于PFNA手術在手術中頻繁使用C臂機進行透視,因而PFNA的手術價格相比較其他手術方式是較高的。

從該文實施的效果來看,觀察在在手術時間、術中出血量、骨折處愈合時間、術后住院時間等一般指標均明顯高于對照組(P<0.05)。經過為期1年的隨訪,發現觀察組髖關節優良率為95.45%,高于對照組(72.22%)(P<0.05)。該文的研究結果與臨床相關報道的采用PFNA治療股骨粗隆間骨折的效果具有相似性。例如在李大威[9]的研究中,采用PFNA治療的觀察組患者的手術時間在1 h左右,術中出血量在130 mL左右,患者在隨訪期間,骨折處愈合時間在13周左右,而且愈合率達到了100.00%。對患者手術后的治療效果進行評價提示,發現優良率為100.00%,其中判定為優的患者占比達到87.88%。這說明,該文的研究具有一定的代表性。

綜上所述,在老年股骨粗隆間骨折患者的臨床手術治療中,采用PFNA內固定方式,能夠在很大程度上縮短患者的手術時間、骨折處愈合時間和住院時間,對于患者術后的盡快康復具有很大的促進作用。而術中出血量低,降低了患者的手術危險和并發癥危害。對患者髖關節功能的恢復具有極大的促進作用,有益于患者的身體康復。

[參考文獻]

[1] ?鐘聲. PFNA內固定與半髖關節置換術治療老年性股骨粗隆間骨折效果對比觀察[J].中國現代藥物應用,2018,21(2):48-49.

[2] ?鄭少良,卓詩勤.DHS與PFNA內固定治療Evans Ⅰ型股骨粗隆間骨折的臨床比較[J].中國骨與關節損傷雜志, 2017, 32(12):44-47.

[3] ?勒世海. 老年股骨粗隆間骨折治療中PFNA的應用研究[J]. 當代醫學, 2019(16):83-85.

[4] ?常興偉, 王正. PFNA在老年陳舊性股骨粗隆間骨折中的應用及療效[J]. 健康之路, 2018,9(4):46-48.

[5] ?何海波, 楊建. PFNA在高齡股骨粗隆間骨折中的應用體會[J]. 中國實用醫藥, 2017, 12(35):17-19.

[6] ?張黎明. 觀察DHS和PFNA固定治療老年股骨粗隆間骨折療效[J]. 大家健康旬刊, 2017, 11(1):17-18.

[7] ?韋棟余. 歸脾湯加減對PFNA治療老年股骨粗隆間骨折術后隱性失血的影響[D]. 南京:南京中醫藥大學, 2017.

[8] ?謝超春. PFLP及InterTAN治療股骨粗隆下骨折的臨床療效分析及有限元分析[D]. 上海:第二軍醫大學, 2017.

[9] ?李大威. PFNA內固定治療股骨粗隆間骨折的方法及應用效果研究[J].世界最新醫學信息文摘,2019,19(40):87-89.

(收稿日期:2020-04-03)