開合清風紙半張 隨機舒卷豈尋常

宋婷婷

任何事物都有產生、成長、延續的過程,非物質文化遺產同樣在這樣一個動態的過程中。

世界因多元的文化而精彩,重慶的鄉土也因延續上千年的故事、風俗、技藝,而飽含著難以言傳的意義、情感,蘊藏著傳統文化最深的根源。

讓我們喚醒那些深嵌在非遺里的文化基因,聽它們講一講重慶的根、重慶的魂。

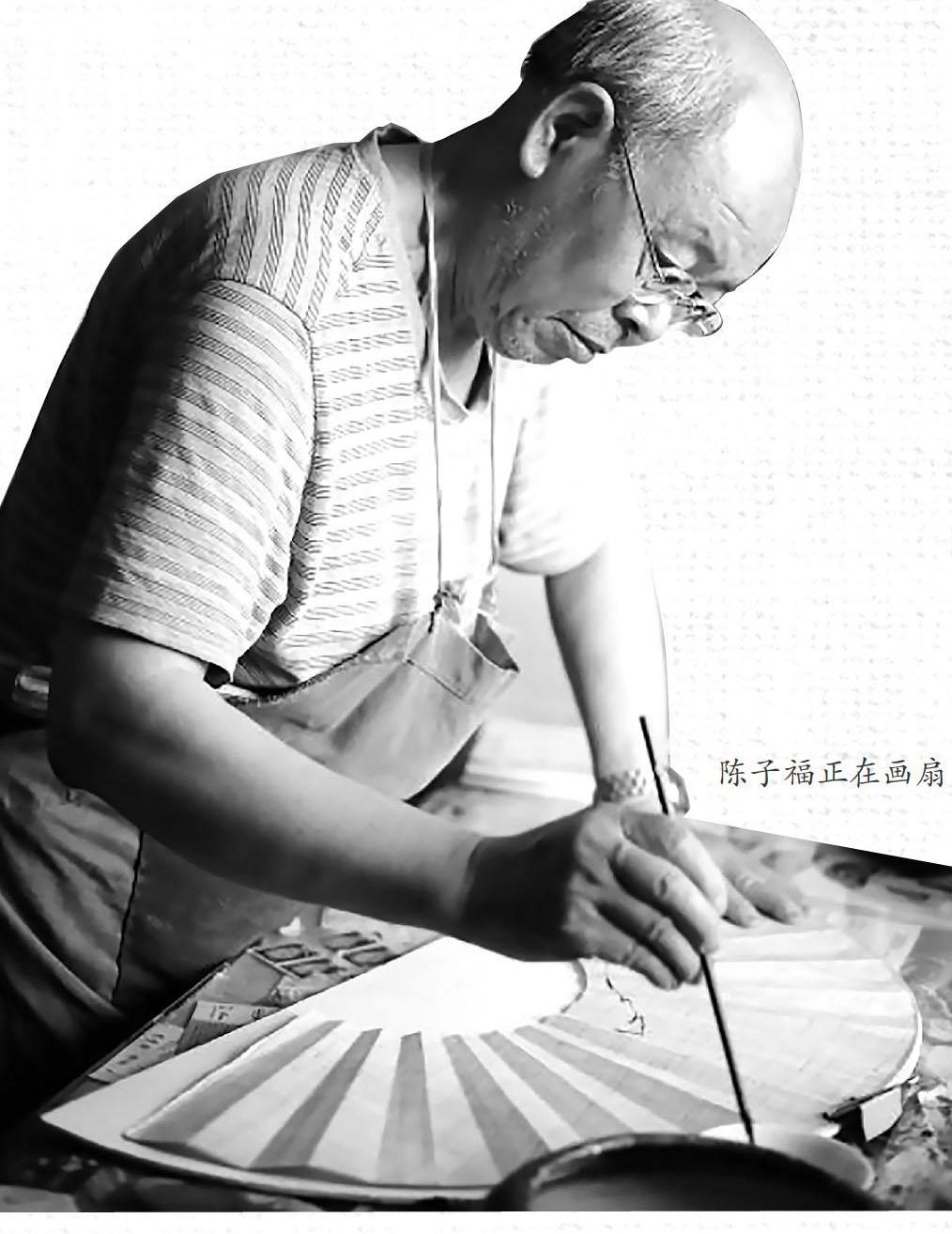

一把折扇,開合搖擺之間,展開多少人和事,納入多少韻和情。榮昌折扇國家級代表性傳承人陳子福,癡迷制扇數十年,有著道不盡的困境與奇遇、榮光和夢想。

聲名顯赫的折扇世家

榮昌折扇(史稱川扇),是與蘇、杭折扇齊名的中國三大折扇之一。哪家折扇作坊在榮昌聲名顯赫?“松竹軒扇莊”恐怕無人有異議。

其經營者陳子福今年72歲,戴著眼鏡、滿頭華發,看起來和普通老人并無二致。殊不知,他是國家級非物質文化遺產項目制扇技藝代表性傳承人。

“我這一生與折扇的緣分,可以說是命里注定。”陳子福出生于榮昌的折扇世家,父母都是制扇匠人。早在孩提時代,他就已經習慣充斥著扇渣與竹屑的家庭環境;到了少年時期,便水到渠成走上了學習制扇之路。

1962年,陳子福小學畢業,成為榮昌折扇合作工廠的一名學徒工。嚴師出高徒,在他身上得到印證。

“我師傅是當時榮昌最好的白頁扇大師胡吉山,平常不茍言笑,一看到徒弟做得不對就會馬上罵人。”陳子福回憶說。

最初三個月,瘦小的陳子福每天都要手握5斤重的鵝卵石練習磨扇面。一天8個小時的練習,讓他手腕酸痛紅腫,吃飯時連筷子都拿不起來。

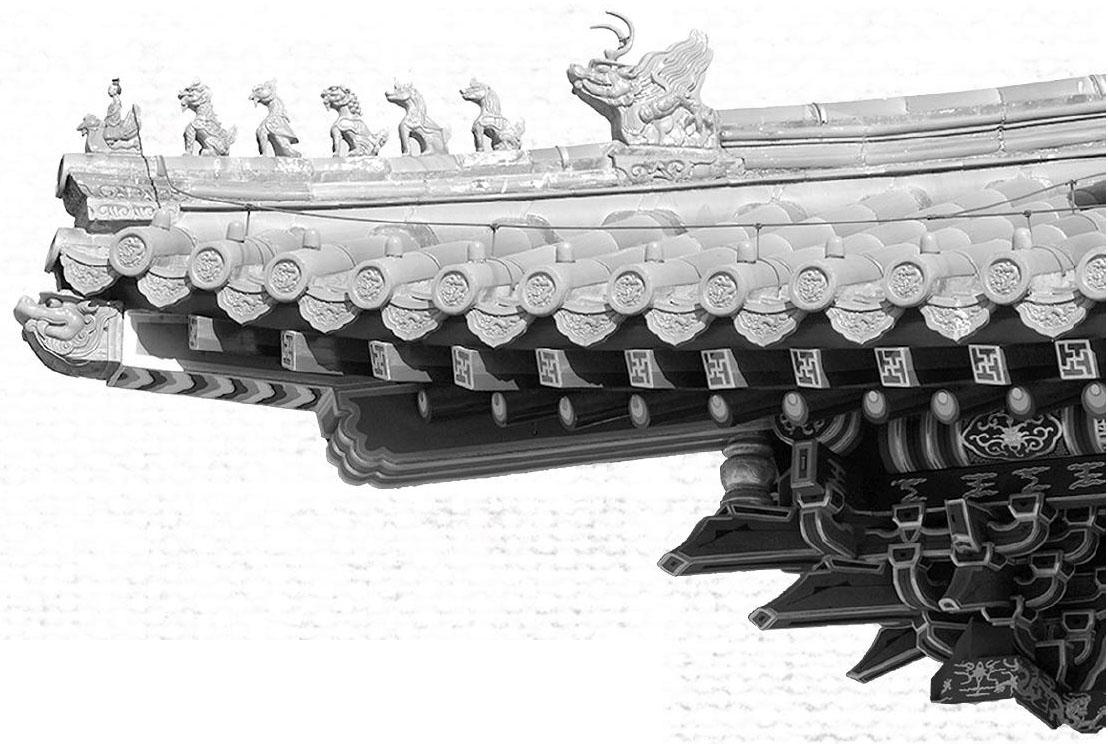

與蘇州絹綢扇、杭州書畫扇相比,榮昌折扇以工藝制作精良取勝。繁瑣的制扇工藝分為青山、同骨、棕風、削批子、捆扎等16個流程,總計145個操作工序。

但是,面對這項復雜辛苦的技藝,陳子福從未想過打退堂鼓。因為父母曾語重心長地告誡他:“為人必須學藝,無藝壓身就會餓飯。”

這番話,陳子福一直銘記于心。原本要做滿三年學徒工,他學了兩年便提前出師,還評上了二級技工。

在陳子福經營的這家“松竹軒扇莊”里,人們可以看到其作品文化深蘊、藝術性高。山水渺遠、草木靈動,筆鋒游走之處盡是深邃意境,一把折扇便是一幅水墨丹青。

透過陳子福的記憶,我們發現,他出色的審美素養離不開兩位畫家的啟蒙和熏陶。

上世紀五十年代,國畫大師吳昌碩的弟子肖拭塵定居榮昌,就住在陳家隔壁。這位畫壇名宿膝下有一子和陳子福年紀相當,因此陳子福經常進出肖家。

“雖未正式拜師,但我經常受肖老師教誨,七八歲時就在他的指點下學畫畫。”陳子福說,肖拭塵晚年基本靠畫扇面為生,對自己產生的影響特別大。

進入折扇合作工廠學藝的陳子福,與畫家屈義林也有一段緣分。“這位來頭也不小,是徐悲鴻大師的弟子。當時,屈老師受聘到廠里教畫扇子,耳濡目染的我受益匪淺。”

后來,蘇州一位制扇大師說:“在國內,能自己做扇子又畫扇子的人不多,陳子福算一個。”這其實恰與陳子福的這兩段經歷息息相關。

在折扇世家出生,又有良師“加持”,陳子福此時的折扇之路走得順順當當。誰也想不到,他即將迎來人生中與折扇的別離。

1966年,陳子福被送往手工業干部學校學習財務,5個月后被分配到榮昌星火農業機械廠,從庫管員一直干到工會主席。這一干,竟是三十年。

記憶猶新的京城奇遇

1996年,陳子福重拾闊別已久的折扇技藝。

“兒子要上大學,僅學費就需3000多元,而我和妻子每月的工資加起來只有六七百元。”陳子福深感微薄薪水難以支持孩子走完求學之路,惟有辭職下海。但他心里沒有底,日夜憂心能否在彼時的折扇市場占得一席之地。

最初,陳子福瞄準了當時榮昌的折扇作坊都不接的活兒——壁掛工藝大折扇。但因為這種大折扇賣價高,在最艱難的一個月里,他沒有賣出一把扇子。

一天,陳子福鬼使神差打開家里的14寸電視機,正在播放的是山東電視臺《文化傳真》欄目,畫面中有個人在說話,背景是很多扇子。

短短的三十秒后,節目結束了。但陳子福心中一動,萌生了結識此人的想法。

如何才能聯系上那個人?苦苦思索一周后,陳子福突然想到寫信向欄目組打聽。不久,欄目組回信告知了對方的聯系方式。

原來那人叫王慶泉,是山東華瀚集團公司董事長。陳子福馬上去信,并附上幾張自制大掛扇的照片。對方也回復了,寄來一張中國首屆扇子藝術大展的邀請函。

去還是不去?陳子福看著邀請函躊躇不定,“主要是怕出門花錢。那時我家的積蓄剛好夠兒子的學費。”

但他渴望看看外面的天地有多大,再決定自己要不要把制扇堅持下去。他的愛人起初非常反對,但陳子福還是下定了出去看看的決心。

那年的7月26日,陳子福揣上全部家當、拖著一箱扇子,前往中國首屆扇子藝術大展舉辦地——當時的中國革命博物館。展覽主辦方是中國扇子藝術學會,承辦方正是山東華瀚集團公司。

在博物館門口,陳子福見到了王慶泉。對方說:“不巧,一樓展廳已滿,你只能去二樓了。”

到二樓一看,陳子福頓時為難,“這一層樓是展銷廳,展位都要收費,而費用恰好是3000元。”

想到余錢還有他用,陳子福拉下臉皮找到二樓的負責人,說明原委,希望通融。就這樣磨了幾個小時的嘴皮子,才艱難地以800元換得展廳最末端的展位。

這天,他回到旅館一夜無眠,心灰意冷地認為此行終將無功而返。誰知,次日上午開幕式因故推遲,又為陳子福帶來了轉機。

提前到場的嘉賓們開始參觀,一路走走停停來到二樓陳子福的展位。其中一人說:“咦,這個扇子不錯,比下面的扇子好。”陳子福趁機介紹榮昌折扇歷史,引起了觀賞者的濃厚興趣。

他不知道,這群人大多是當時京城的文化名流,其中就有中國扇子藝術學會副會長、齊白石藝術研究會會長、齊白石的門生馬越。

馬越說話慢條斯理,待其他人都離開后才細細詢問:“你這扇子不錯,怎么會到二樓來?”

這句話似一股暖流進入陳子福的心田,他不禁訴說起此前的遭遇。馬越寬慰道:“你耐著性子等在這里,我會盡我的力量幫助你。”

這句話讓陳子福重燃希望。

開幕式剪彩結束后,在馬越的推薦下,中國扇子藝術學會秘書長李長林特意將領導們引至陳子福的展位。大家表現出對榮昌折扇的興趣,讓陳子福對自己的作品有了信心。果然,在展廳正式開放后,陳子福的折扇引來不少人詢價。

“我當時因購買展位一事心頭憋著氣,干脆耍橫說我的扇子只展不賣。”陳子福說,誰知越是不賣,越受人矚目。

因為人們太過熱情,到展覽的第五天,陳子福終于決定賣扇子,并很快賣掉三分之二。剩下的,部分送給中國扇子藝術學會收藏,部分作為謝禮送給了關心幫助他的人。

第六日,幸運再次眷顧陳子福。在中國扇子藝術學會會長郝盛琦的推薦下,中央電視臺二套《夕陽紅》欄目慕名前來采訪陳子福。

其實,郝盛琦對陳子福寄予厚望。他說:“目前國內沒有多少人愿意做扇子了,扇子的銷路也不好,扇文化傳承面臨非常困難的局面。”

他勉勵陳子福:“希望你在西南地區樹立起扇文化的標桿,希望以后能看到更多像你這樣能做、能說、能創新的制扇人。”

對于郝盛琦勾畫的中國扇文化藍圖,當時的陳子福并不是十分理解。但熱情的火苗已在胸中升騰,他回答:“我會盡我自己的努力堅持下去。”

這一段奇遇,陳子福至今記憶猶新,對細節描述極為詳細。他沒想到自己作為一個無名小卒來到北京,竟然登上了大雅之堂;更沒想到能遇上這么多貴人,打開了眼界、堅定了信心。

此后,在制作折扇、傳承技藝的道路上,陳子福撥開迷霧,勇敢向前。

不遺余力的創新之路

從北京回來后,陳子福不再只想著撐完幾年掙夠兒子的學費,而是真正愛上折扇,將其視作余生的事業。他開始認真研究折扇歷史、鉆研制扇技藝。

“榮昌折扇的歷史,至今沒有定論。”陳子福說。

有學者推論“查蜀產折扇,首推榮昌,別無二地”,因此把榮昌折扇的歷史推至明嘉靖三十年(1551年),陳子福對此持有異議。川扇是否等同于榮昌折扇,在他看來仍存疑問。為此,他一直把尋找榮昌折扇的歷史,視為自己的責任。

但是,清末以后至抗戰前期,無疑是榮昌折扇發展最好的時期。“上世紀二十年代到三十年代,榮昌折扇的從業人員高達400戶,年手工產量在300多萬至400萬把之間。”陳子福說。

從鼎盛到衰落,榮昌折扇經歷幾輪浮沉。

抗戰以后,榮昌折扇開始步入衰落。到了1957年、1958年,又因組織互助組、合作社,年產量降至300多萬把。

上世紀六十年代初,大量人員下放,折扇廠受到影響,平均年產量徘徊在200萬把左右。直至改革開放后,年產量才有所回升,但均未超過300萬把。

后來,受湖南折扇的沖擊,榮昌折扇銷售困難,一度年產量僅有100多萬把。險些倒閉的折扇廠,從此一蹶不振。

“但上世紀八十年代到2010年期間,社會上文藝演出增多,需要大量跳扇舞,這讓榮昌折扇又多活了20年。”陳子福說,2008年,榮昌折扇被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。次年,他被授予該項目的國家級代表性傳承人。

2010年開始,折扇又現頹勢。最近兩三年,榮昌折扇年產量很難超過100萬把,其中仍以舞蹈扇為主。工藝扇和手工納涼用的扇子少到可憐,每年不超過10萬把。

有資料顯示,在上世紀九十年代,一把榮昌折扇的批發價在一元左右,利潤最多只有一角錢。此時正是陳子福重操舊業之時。

盡管處境艱難,陳子福卻堅持走了下來,并不斷激發創作源泉。

首先,他利用自己多年練就的書畫功底,將一把把普通的榮昌折扇“變”為具有文化價值的書畫扇,又恢復了瀕臨失傳的全棕折扇工藝。這種以棕竹為扇骨,黑綢為扇面的折扇,因材質稀少、工藝精湛,成為榮昌折扇中的精品。

上世紀九十年代,在極其艱苦的條件下,陳子福歷時數月研制出夏布折扇。夏布和折扇均為國家非物質文化遺產,他將兩者融合在一起,開創了榮昌折扇的新名品,填補了中國折扇制造歷史上的一個空白。

2013年10月,中國扇藝術博物館(現杭州工藝美術博物館)以高出市場價1倍多的價格,征購了陳子福的4把夏布折扇。

此外,新中國成立五十周年大型紀念套扇是陳子福的代表作品,堪稱西部第一、國內罕見。這套紀念扇共51把,面寬從49厘米起至99厘米止,每扇增長一厘米象征著新中國成長的年輪。陳子福采用51個不同造型,并以烙畫、彩繪、陰刻、陽刻、嵌刻等多種手法進行裝飾,讓古老的技藝再次走入了現代人的視野。

在原有折扇形態不變的情況下,陳子福還從折扇匣入手進行藝術更新。他將南竹筒對破,制作為折扇匣,并在匣上雕刻詩文圖案,讓折扇和折扇匣從過去的實用上升為藝術。

2002年,陳子福創作的竹匣夏布折扇獲首屆中國旅游紀念品設計大賽銀獎。

在個人創作上,陳子福堅持推陳出新;在授徒傳承上,他同樣不遺余力。

如今,他收下的正式徒弟有4個,包括李開軍、金洪流等人。當年,為了讓首徒李開軍開闊眼界,陳子福自費帶他前往蘇杭等地,拜訪當地的制扇大師。如今,李開軍已成為重慶市工藝美術大師、榮昌折扇市級代表性傳承人。

“真正的傳承不為名利。我是想在他們身上創造希望,希望后浪能夠超過我,把榮昌折扇一代代傳承下去。”現在,這位年過七旬的老制扇人,只想帶好徒弟,繼續追尋榮昌折扇的歷史,爭取早日實現成立微型扇博物館的夢想。