淺談舞蹈編導基本素質的培養

張媛月 蘭楠

摘 要:創作出一個經典的舞蹈作品、做一個好的編導家,要求其所具備的素質是全面而具體的:大到宏觀上對舞蹈選材、結構至再解構的把握,小到具體上地對動作的編排創新、空間上的處理,再到總體上的恰到好處的一個“度”的把控,這些素質對編導家來說缺一而不可。以下就舞蹈編導應所具備的基本素質進行簡要闡述:

關鍵詞:舞蹈編導;動作編排;題材處理

中圖分類號:J711文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2020)20-00-02

一、舞蹈編排“選材”“結構”至“解構”的能力

(一)“選材”

藝術從微觀入手,發現生活中點點滴滴,尋求生活中真實的細節,大家都有,但很少被注意到的生活體驗。以它為襯托主題的細節,甚至以它為主題線索,貫穿整個舞蹈作品。生活中的一點一滴都可以作為舞蹈的素材:一幅畫、一段音樂、一部電影,甚至于生活中的一個場景、一個事物、一個動作。

例如《家·梅表姐》中如何表現回憶中梅表姐看到表哥時的歡欣快樂,編導采取梅表姐與表哥共同賞梅這一場景,選取了一支梅花作為道具,通過“爭梅”“嗅梅”等動作表現與表哥的互動,通過前后氣氛對比出梅回憶中的美好。編導通過撿手絹的“意外”動作使兩段不同情緒的舞蹈自然合理過渡,既符合真實場景又不顯煩瑣。

即使是宏觀也是藝術家提煉出來的,而不是像影視劇作品一樣。舞蹈作品從生活中取材,但是經過了一度二度甚至三度的提煉加工處理,確保精煉不瑣碎。這是因為舞蹈的表現材料是人體,人的許多動作看似隨意,但背后卻有著深層次的動機,或者是自己也沒有意識到的心理反應。人是有意識地在進行活動,這就給舞蹈動作加上了抹不去的“動機”色彩,所以即使是舞蹈藝術中的人體,其動作也是依據一定的現實。這就要求編導家的選材從微觀入手,從真實出發,才能創作出能夠走入觀眾內心的作品。

就其一點,生花開序——舞蹈素材雖是從生活中來,但其作為藝術的形式要避免生活上一些細節的瑣碎,不用追求為符合邏輯而完全詳細交代的情節。舞蹈選材要求所表達主題簡潔,如果想要表達的東西太多反而會顧此失彼,導致舞蹈太雜使人困惑。

好編導選材的角度要刁——常說“藝術家生活在另外一個世界里”,乍聽似是在嘲諷,其實這也是對藝術家的要求:在大眾的普通生活中“見常人之所未見,想常人之所未想”,把普通的事物提升到藝術的高度,發現其隱藏的藝術價值,從一個“刁”的角度入手,“想常人之所未想”,實現舞蹈編創上的一個新意的突破。

對材料進行改造——有些選定的既有素材故事進程較為平穩,沒有激烈的戲劇沖突。這就要求編導進行創作,為其添加矛盾沖突,進而增強作品感染和表現力。

(二)“結構”至“解構”

一頭、一尾——舞蹈雖不擅于敘事,但還是有結構的。最簡單的就是要有“一頭”和“一尾”,“一頭”作為舞蹈的開始要能吸引住觀眾,使其精神振奮起來,理解觀眾的心理,開頭簡單明了。“一尾”要在“情理之中,意料之外”,舞蹈結尾一個恰到好處的點睛之筆會給予觀賞者一個清晰而深刻的印象。

故事結構地再解構——作為素材的故事一般來自文學或影視作品,但其藝術特性與舞蹈作品具有不同,除了表達手段(文字與肢體)的不同之外,文學擅于在敘事中抒情,而舞蹈作品直觀且具有強烈感染力,但其故事的表述和人物的塑造則要進行虛化。這與舞蹈是由肢體表達的脫不了干系,過于敘事的肢體動作易出現程式化和僵化等問題,這就要求舞蹈從文學作品中提煉素材時要從“表現主題”出發,“不能烘托主題的細枝末節則需進行舍棄,從選取的這個人物的角度來表現故事,實現故事結構地再解構與主題不相關、起不到襯托作用的無關細節則需進行舍棄,從選取的這個人物的角度來表現故事,實現故事結構地再解構”[1],使之符合舞蹈作品藝術特性。

以舞蹈作品《孔乙己》為例,文學作品在刻畫孔乙己時有很多細節以增添人物的多層性格,比如經常來小店買酒喝,請小孩子們吃茴香豆,滿口之乎者也受店里面人的嘲笑。編導從文學作品提煉出的孔乙己的形象選取了他的一身破爛長衫,雖然落魄但是仍樂觀自在的性格,動作有佝僂著背出場,有背對觀眾拿腳蹭腿搔癢,有瀟灑大口喝酒到步伐踉蹌。沒有全部用文學作品中的細節,但很生動地刻畫出孔乙己雖仕途落魄,但卻是樂天有趣,具有人格魅力的一個人物。

二、動作的處理能力

(一)動作的點

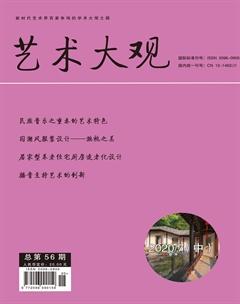

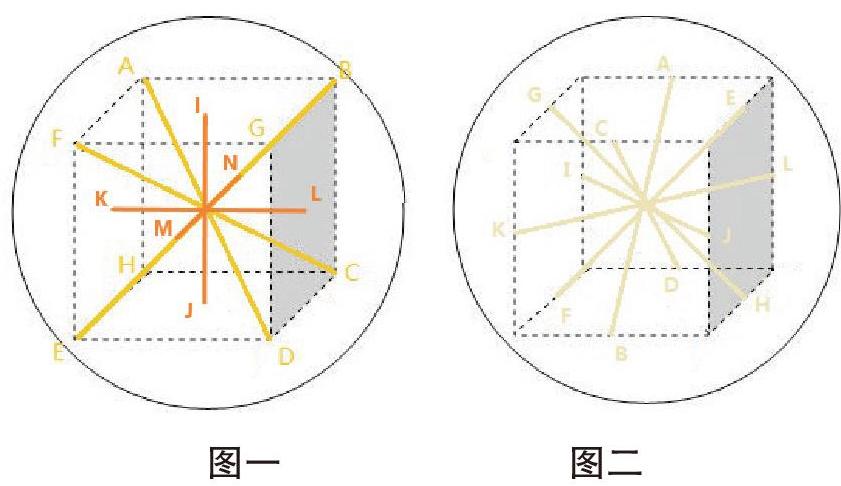

“二十七個點”—— “這個球體空間包含三條向度線、四條對角線和六條直徑線。”[2]想象空間是一個正方體,在這個正方體空間內如將與地面平行或垂直的中點連接線相交則會產生27個交點。“通過二十七個點的動作,能體現出動作的準確性、延伸性、變化性。”——清楚動作的方向,一個動作中每一個關節、軀干和肢體末梢都有方向。在編創過程中借用二十七個點(如圖一、二)對肢體進行分解,對其方向進行分析。這種方向上的明確能夠使編創舞蹈的造型更為立體化。

“發力點”——尋找發力點。從編導來說任何部位都是發力點,點的多少決定你的意識。意識準確,動作質感就準確。

(二)“動作”“語匯”“符號”之區分

“動作”——具有一定動機和目的,并指向一定客體的運動系統。總是由一定的動機所激發出,因而具有社會的性質。

“語匯”——原是文學概念,在文學中是包含詞語、符號的一種更大的概念。在舞蹈中由動作組成的“語匯”可能不包含情感,但一定有動機的存在。

“符號”——是帶有內涵意義的一個動作,這個動作可以很小,卻是一種標志。“符號”是帶有情感,經過高度提煉的,并能為大家所共識的。

(三)動作的選擇

編創舞蹈可以選用傳統的材料,吸取現代舞的方法和表現手段。修改舞蹈時,要像修照片一樣,把多余的東西剪掉。舞蹈作品中動作沒有那么多,風格定位,風格統一,沒有那么雜,單純簡單不等于平淡。舞蹈東西多觀眾記不住,但又要有變化。不是簡單地重復,而是變化的重復。

三、空間的處理能力

(一)本空間

“本空間”是指內在的空間——舞蹈所要表現的故事和要傳達的情感等反映人內心活動的形象空間。“通過動作空間的結構內容和關系,與舞臺的環境氛圍相結合,或通過大量的別的空間對比等,形成內在含義,特定的舞蹈造型風格,揭示人物內心活動的空間形象。”[3]要注意在塑造人物形象時要進行藝術上的處理,形象鮮明的同時不做十分具象的表演,而是使人物形象虛化,為觀眾保留足夠的內心空間去想象回味。

(二)制造的空間

舞蹈中制造的空間不僅包括調度,舞蹈演員的眼睛、視線的空間也包含在其中。其中最為外化的則是舞蹈的調度運用。

“把人物心理應襯出來,要有風格的定位”——每個調度走向,隊形安排都有其意味。例如三角形的穩定,斜線調度的激進等隊形都內含了一定的意義,民族舞蹈與古典舞蹈隊形特點各有不同。因此在安排舞蹈調度時要考慮調度與舞蹈風格的和諧,達到兩者間的高度統一。

四、“度”的把控能力

“凡事要有度”,而這種對“度”把握的能力是需要一定的時日去磨煉的,冰凍三尺,并非一日之寒。年輕的編導創作時會跟著感覺去給舞蹈架構、編排,而老編導則對其進行雕琢,老編導已經在不斷創作的過程中形成自己對“度”的把控能力。因而在修改舞蹈時要有思考,就像修照片一樣把多余的東西剪掉,讓留下來的東西布局和諧地留在一個畫面里。

這種對“度”的握把體現在編創舞蹈過程中的每個方面,唯有將這種能力不斷提高,最終達到一種鬼斧神工的境界,舞蹈的編創能力方能爐火純青。

參考文獻:

[1]張媛月.文學作品再重構的舞蹈《家·梅表姐》[J].戲劇之家,2017(12):167.

[2]劉青弋.現代舞蹈的身體語言[M].上海:上海音樂出版社,2007.

[3]朱秋濤.舞蹈構圖的層次美[J].藝海,2013(11):128-129.