國內農業農村污染治理的典型模式

彭 曉

(遼寧省大連生態環境監測中心,遼寧 大連 116023)

近年來,中國經濟飛速發展,各方面都取得了非常大的成效。在城市經濟取得了巨大成果的同時,鄉村經濟也取得了長足的進步,但是隨之而來的污染問題也不容忽視。農村污染治理由于基礎設施的薄弱、資金投入少、人們意識的淡薄等原因,面臨著更大的困境。要加大農業農村污染治理就必須圍繞鄉村振興戰略,從改善農村人居環境出發,從而促進農業可持續發展。而我國幅員遼闊,各個地區的實際情況相差甚大,這就有必要對國內典型的農村污染治理模式進行梳理,為切實做好農村污染治理提供參考。農村污染的主要來源于農民自身畜禽養殖以及農村污水處理不當,本文主要分析了這兩個方面的污染治理模式。

1 畜禽養殖業污染治理典型模式

畜禽養殖是農村農戶生活生產中的一個重要的環節。因地制宜,選擇適合當地的畜禽養殖不僅滿足了農戶自身生活需求,同時也是擺脫貧困、發家致富的一個重要的手段,但同時也帶來了棘手的環境污染問題。這些年來,國家也一直積極地在探索行之有效的方式,采取了一系列的措施來解決這些問題。其中包括各級環保專項基金治理項目、多個跨越南北的重點流域以及湖泊生態環境保護專項專項、各級沼氣改造工程、大力推動綠色新能源在農村的應用等。在加大資金投入的同時,一批行之有效的畜禽養殖污染防治模式也發展了起來[1,2]。

1.1 江蘇省海安縣 “處置中心加專業戶模式”

海安縣這個全國聞名的畜禽和生豬養殖大縣,禽畜養殖專業戶以密集型分布的非規模化散戶居多,周邊環境 “臟、亂、差”,缺乏管理,給當地的污染治理工作帶來了很大的壓力。自2010年起,環保部門對當地的畜禽養殖情況進行了全面的普查,將養殖密度較大村鎮統一納入整治示范區,覆蓋區域內的各種規模和非規模化養殖專業戶。同時在示范區內籌建了畜禽糞便處理中心,形成了以5個處置中心為圓心的養殖小區,依托高校最新研究成果集中處理養殖廢水,實現了節能減排。這種“處置中心加專業戶”的集中整治畜禽養殖污染防治創新模式,取得了良好的成效,海安縣也成為了南通市首批整治示范點。

1.2 浙江省嘉興市 “南湖模式”

自2013年起,為徹底改善南湖區地表水水質,消除黑臭水體,規范當地的生豬養殖業,當地政府采取了一系列的措施,包括:在水源附近設立禁養區,對禁養區內的養殖場一律進行拆除,將以前散養無序的養殖業逐步向規模化標準化養殖場轉化,嚴格養殖準入制度,大大地改善了當地水質。

1.3 上海市松江區 “家庭農場模式”

在上海市積極推進循環農業的政策背景下,松江區結合本區資源稟賦和自身耕作方式特色,開創了國內首例種養結合的家庭農場模式。通過種養結合,促使糧食生產基地、蔬菜基地與小型生態牧場相結合,達到使種植業用有機肥,使養殖業畜禽糞便轉化利用,減少污染的目的。

具體而言,這種模式是農戶在自有農場開展種植產業的同時發展適度規模化養殖業,將動物排泄物返回利用到作物種植上,將農業種植和畜禽養殖業有機地結合到一起,化廢為寶,物盡其用,在降低了環境污染的同時節約了成本,真正將做到了發展循環農業。

1.4 黑龍江省 “北方寒區模式”

黑龍江省不同于之前提到的幾個南方地區,它處于北方寒冷地帶,雖然相較于其他幾個地區其地理環境特殊,但是在長期的污染治理過程中也探索出了一條獨有的行之有效的治污方式。

合理利用沼氣。沼氣是一種可以大力推進發展的清潔能源,且利用生物發酵工藝對養殖業和種植業產生的廢棄物進行處理即可產生。沼氣這種清潔能源不僅在農村用途很多,而且發酵剩余沼渣和沼液還可通過處理轉化成為有機肥料。但是,在北方高寒地區,沼氣產生過程容易受阻。黑龍江在前期開啟了有機肥廠輻射周邊村屯治理畜禽污染的基礎上,將沼氣和有機肥糞便處理合理地結合在一起,保證了沼氣的持續產生。

新型生物質燃料處理模式。這種模式是通過對各類畜禽排泄廢物和種植業廢棄物進行一系列的綜合化無害處理后,將其轉化成生物質燃料。這種生物質燃料也屬于清潔能源,成本低廉,且燃燒生成物無害,同時燃燒后的殘渣還可用作有機肥料。

堆肥治理模式。這一模式是利用農戶自有的堆糞場和化糞池作為場地,來處理廢棄物。這種方式因為就地取材,無須再額外新建處理裝置,簡便、省錢,但是會產生臭氣污染,帶來新的環境問題。

厭氧、好氧相結合的發酵處理模式。這一模式主要是對液體廢物進行處理,無法處理固體的糞便類廢物。液體廢物經厭氧、好氧相結合的新型工藝處理后,可做到達標排放,或者直接再利用于農田灌溉等。

污水處理與沼氣處理相結合。該模式主要用于處理糞肥,可分為兩部分:第一部分是通過污水處理裝置無害化處理畜禽養殖生產的污水和尿液,使其符合國家相關排放標準,達到生產或者灌溉的目的;第二部分是對糞便進行厭氧發酵處理,產生用于發電、冬季取暖、炊具等燃料的沼氣。雖然處理的面很全,但是同時對場地和技術也要求較高[3,4]。

廢棄物綜合治理模式。這一理想模式是將農業生產生活各個環節產生的固體的、水廢棄物集中到一起進行處理的綜合方式。可以以一個村或者更大的區域作為試點,綜合運行,可以全面地解決農村污染問題雖然可以全面地解決當地的污水,但是對技術有相當高的要求,運行難度較大,還不具備有大面積推廣的條件。

2 農村生活污水處理典型模式

農村生活污水處理也是一項復雜的工程,在選擇上也需要充分考慮到當地的地形環境、經濟發達水平、資金投入力度等。目前,農村污水處理在技術層面基本上分為三類:①以厭氧發酵為核心技術的方式,如凈化沼氣池;②以土地自凈處理能力為核心的方式,如利用人工濕地的 “自凈能力”、土地自身慢速滲濾處理等方式;③以好氧發酵處理為核心,如氧化塘、穩定塘技術等。按照建設規模大致可分為:分散處理模式 (1m3/d<水量≤200 m3/d),服務人口10~2000人;集中處理模式 (200 m3/d<水量≤3000 m3/d),服務人口2000-30000人,戶數一般<10000戶。

2.1 經濟發達地區模式

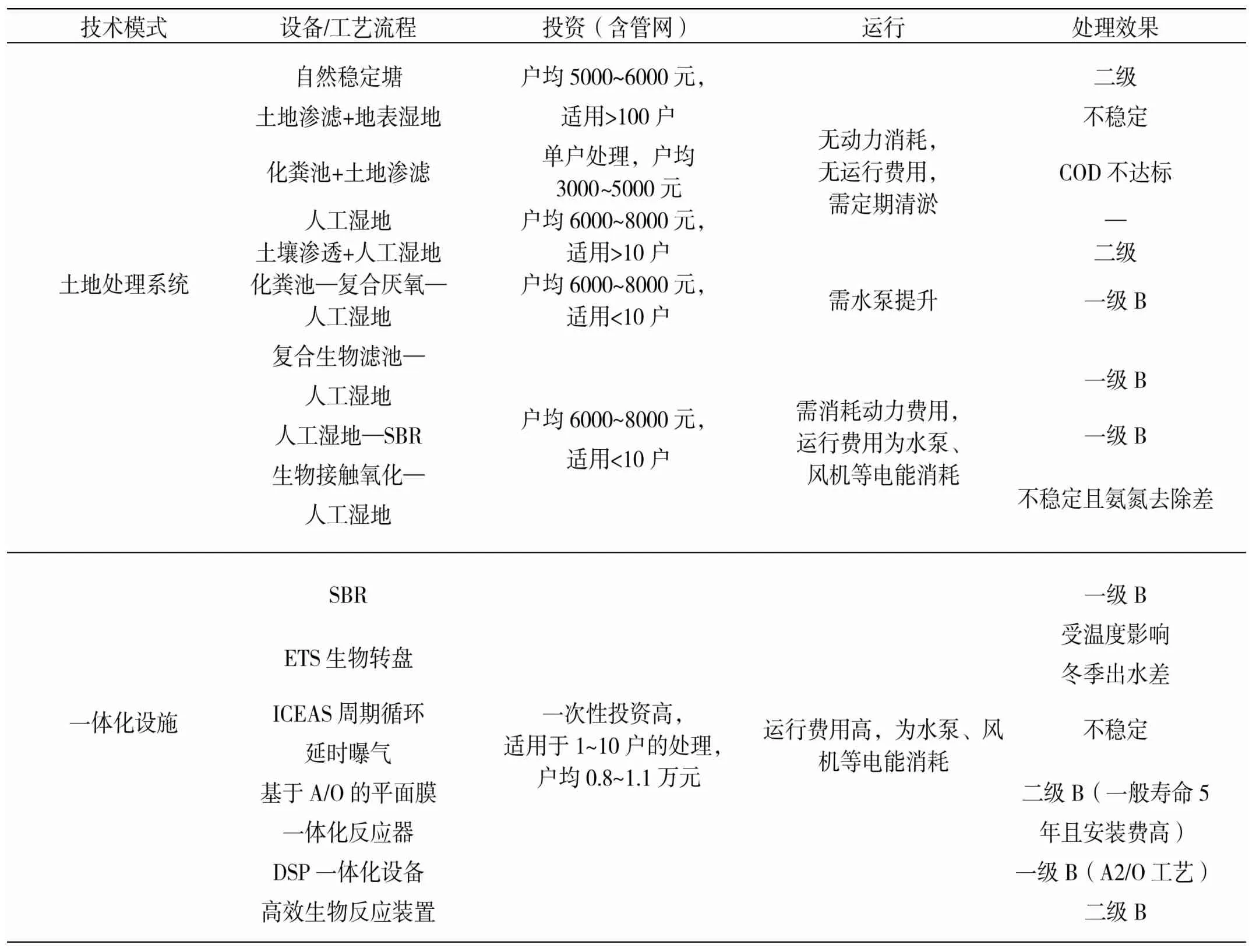

經濟發達地區人口密集,農村地區居民生活水平較高,加之地方財政支持,進行農村生活污水處理較早,近十年來不斷摸索,處理工藝水平逐步提高。處理工藝早期建設中以土地處理技術 (人工濕地、土壤滲濾)為主,后期建有部分厭氧+好氧一體化裝置。對應用較多的技術模式歸結如表1。

2.2 丘陵地區模式

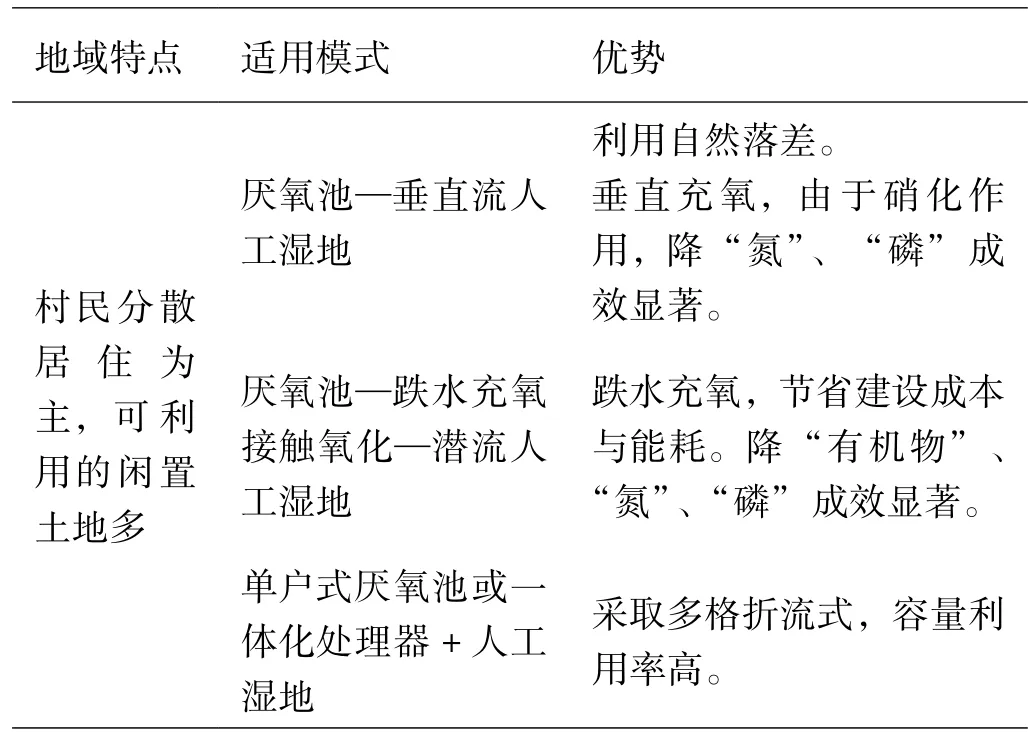

丘陵地區以湖南省應用情況為例,湖南山地屬于典型的丘陵區,居民住宅區隨著地形起伏而變化,布局不規整且分散,不能形成形狀規整的群落,同時地形有落差,所以雖然不能采取污水集中收集處理的方式,卻可利用地形差使用無動力裝置。見表2。

表1 經濟發達地區農村生活污水處理技術模式

表2 丘陵區農村生活污水處理技術適用模式

2.3 全國各地模式比較

我國北方多為大型農村居住集中;南方多以中小型農村,居住分散。南方水系發達,人們在生活過程中的節水意識不強,因而污水水量大,水中污染物濃度低于北方農村生活污水。北方農村的水循環利用方式多,因而北方農村生活污水水量小而濃度高。因此,應根據實際情況來進行合理化選擇很重要。

根據在中部地區河南、湖北平原區與江西、湖南丘陵區農村生活污水處理設施建設比較來看,平原區主要以集中處理為主,在村組集中區 (20戶<戶數)建設一座處理設施,收集管網集中鋪設。而丘陵區農村多依托化糞池、單戶沼氣池等已建厭氧設施,另建人工濕地形成厭氧+人工濕地處理系統。也有采用厭氧+好氧一體化裝置的,基本為單戶或聯戶 (戶數<5戶)使用。

3 結語

根據地區發展特色選擇適宜的農業農村污染治理模式,在保護好環境的基礎上發展綠色生態農業、控制農業面源污染、加強農村人居環境整治。